NVIDIA 在農曆年前推出了 RTX 5090 以及 RTX 5080 ,不過首批量少開賣即售罄,目前也未見有正常供貨,據傳是要等上一個月,至於那些想買還沒買到的玩家,不妨可以先看看測試開箱,畢竟各家專版都有其特色,這一代 RTX 5090 除了相比上一代 RTX 4090 規格效能增加之外,也更多了 DLSS4 的4倍模式(RTX 50 系列專屬),以及 Reflex 2 延遲減少75%。

NVIDIA RTX 50 系列採用了 Blackwell 架構核心,相比 RTX 40 系列除了架構升級之外,也採用了新的 GDDR7 記憶體,新一代的神經渲染,可將 AI 運算增加最高三倍,另外也導入了全新的 DLSS 4 、Reflex 2、4:2:2 H.264 / H265 影片編解碼等技術支援。關於詳細內容可參考以下連結。

NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析

NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能

MSI 在 RTX 5090 系列中首發就有六款之多,包括 SUPRIM LIQUID SOC、SUPRIM SOC、VANGUARD SOC、VANGUARD SOC LAUNCH EDITION、GAMING TRIO OC、VENTUS 3X OC,其中最為高階的也是此次要開箱的水冷版本 RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC。

外盒相當巨,畢竟內部包含了 360 AIO 水冷。右上角顯示 SOC EDITION,以往高階都是為 OC 或 X 字樣,這一代則是使用 SOC ,超級超頻版?RTX 5090 標準核心 Boost 時脈為 2410MHz,而 MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 的 Extreme Performance 可達 2580MHz(MSI Center),超頻幅度有 7%。記憶體的部分則是維持 28Gbps。

RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 主要規格與特色,採用混合式散熱空冷加上水冷系統、進階效能幫浦、專利水冷頭、微鰭銅基座、360mm鋁製水冷排、耐用水冷管與防刮包覆等。

在配件的部分有,4個 8pin 轉 12V-2x6 接頭、水冷排固定螺絲、說明書。在電源轉接頭顯卡的部分採用了黃色處理,這也是很直覺化的設計,當你插好插滿就不會看到黃色,反之請固定好在開機。這主要是針對之前 RTX 4090 曾出現熔毀問題的解決方案之一,當接頭有插好插滿就比較不會有未接實出現負荷過大的問題。

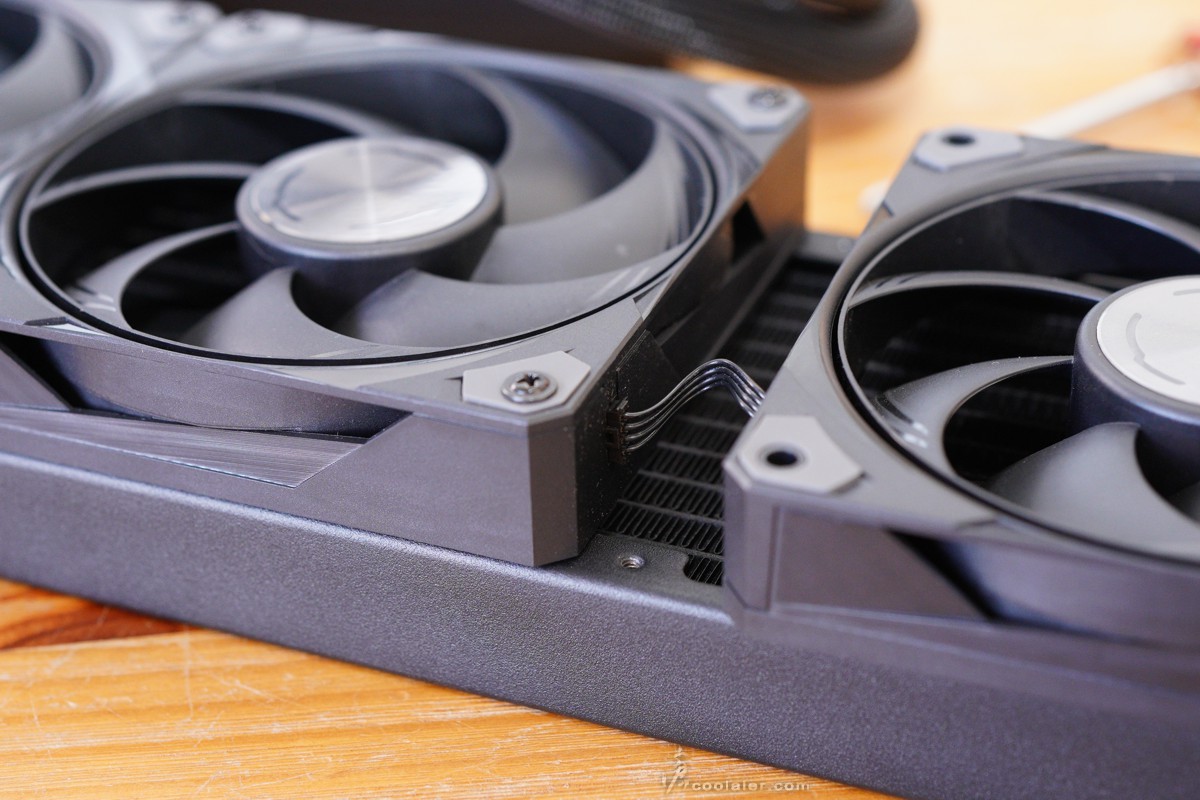

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 採用混合式散熱器設計,在顯卡本體上有一顆風扇,內部水冷頭、幫浦與散熱器,連接 360mm 三風扇水冷排,水管長度大約44公分,基本於機殼上置或前置都沒問題。

本體也不算小張,尺寸是 280 x 148 x 51mm,2.5插槽設計,有一顆9.5公分風扇輔助散熱。

在本體外框銀色部分是採用了金屬材質,表面有髮絲紋處理,加上立體折線設計,左下角則有 SUPRIM 的字樣刻印,整體看起來是相當有質感。

採用 STORMFORCE 10公分風扇,7扇葉外緣相連,可以有更好的集中氣流與風壓,並保持較低噪音。

在風扇下緣有階梯式立體造型設計,金屬框架右側邊則有鑽切處理,另外在風扇框左側ㄑ型則有內嵌燈效。

頂部前側有 GEFORCE RTX 字樣,上方則是內嵌 SUPRIM 字樣燈效。

採用 12V-2x6 電源接口。

頂部尾端有斜切造型,上面有 SUPRIM 系列的鑽石水晶 Logo 標誌。這部分開機也會有燈效。

水冷管為後方穿出。水管的部分有採用編織包覆。

顯卡背面有金屬板,有採用髮絲紋處理,兩種不同深淺灰色不同的方向刷紋。

後方也有一個 SUPRIM 系列的鑽石水晶 Logo 標誌。金屬背板尾端刻意部分鏤空設計,內框立體斜紋外露呈現設計感。

有雙 BIOS 設計,在顯卡頂部有個切換開關,可切 SILENT 靜音或 GAMING 遊戲模式,主要是風扇控制速度差異,以及功耗也有差別。SILENT Boost 最高為 2527MHz,功耗最高 575W;GAMING Boost 最高 2580MHz,功耗最高 600W。

輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。

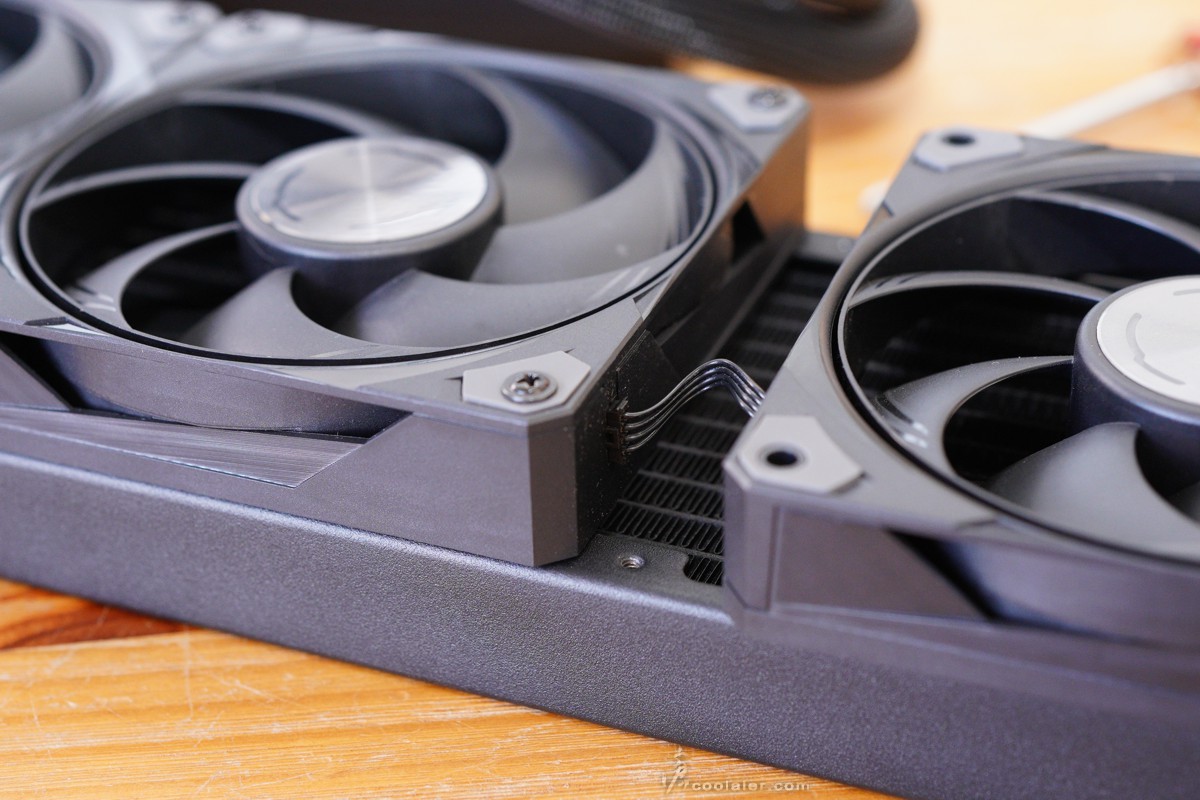

水冷排加上風扇的尺寸是 394 x 121 x 55mm,可以看到風扇外部沒有連接線。

STORMFORCE 12公分風扇,造型、扇葉都與本體上面的10公分相同,扇葉外緣相連,可集中氣流並降低噪音。

風扇與風扇之間採用很短的連接線藏於內部。

燈效的部分在頂部 SUPRIM 字樣、尾端 Logo 以及風扇左側。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: FSP VITA GM 1000W

OS: Windows 11

測試除了 RTX 5090 之外,也加入了同平台所測 RTX 4090 FE 以及 GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC 這兩張顯卡進行比較。為了不把版面拉太長,後兩者就直接圖表數據,不上測試圖。

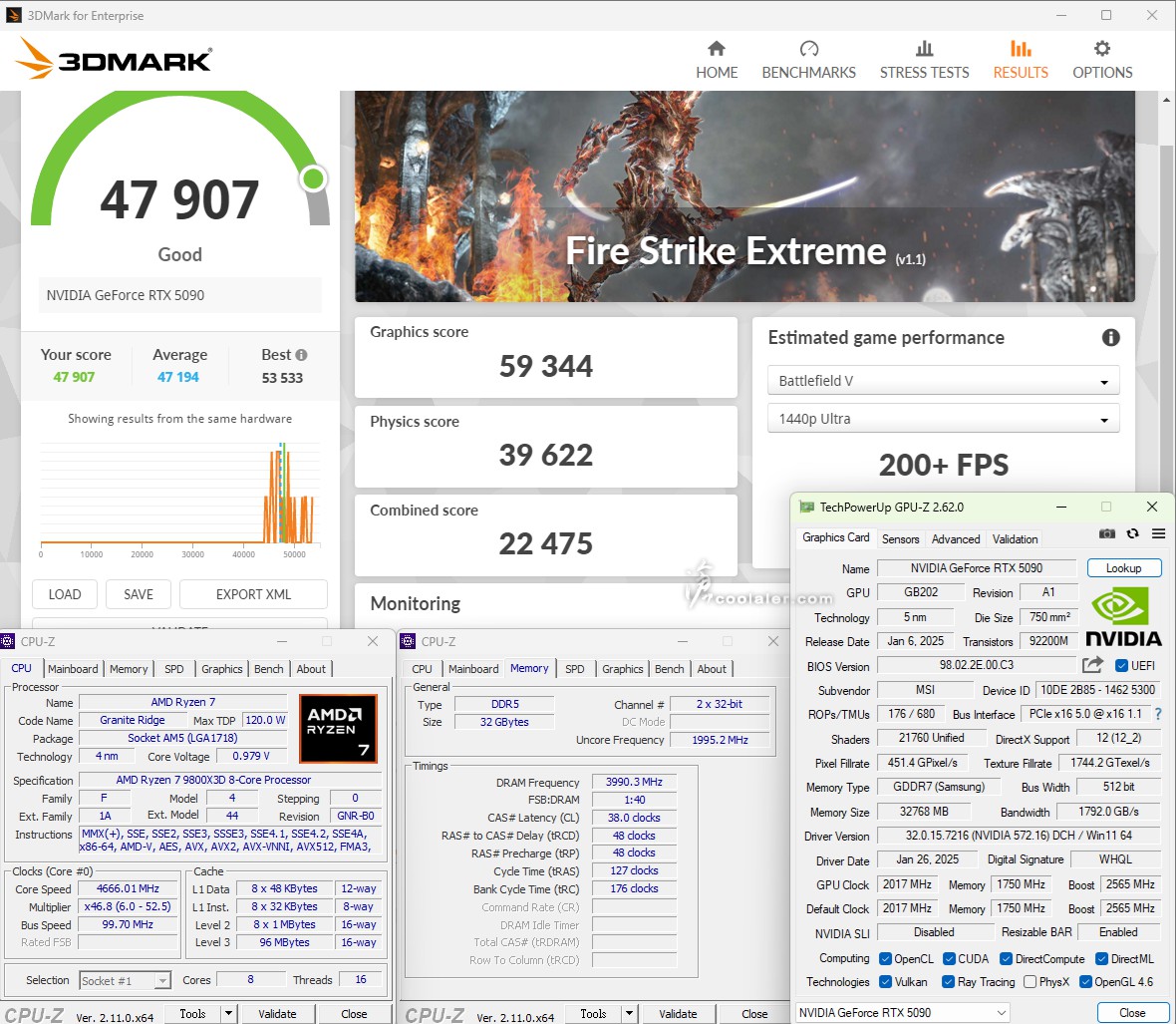

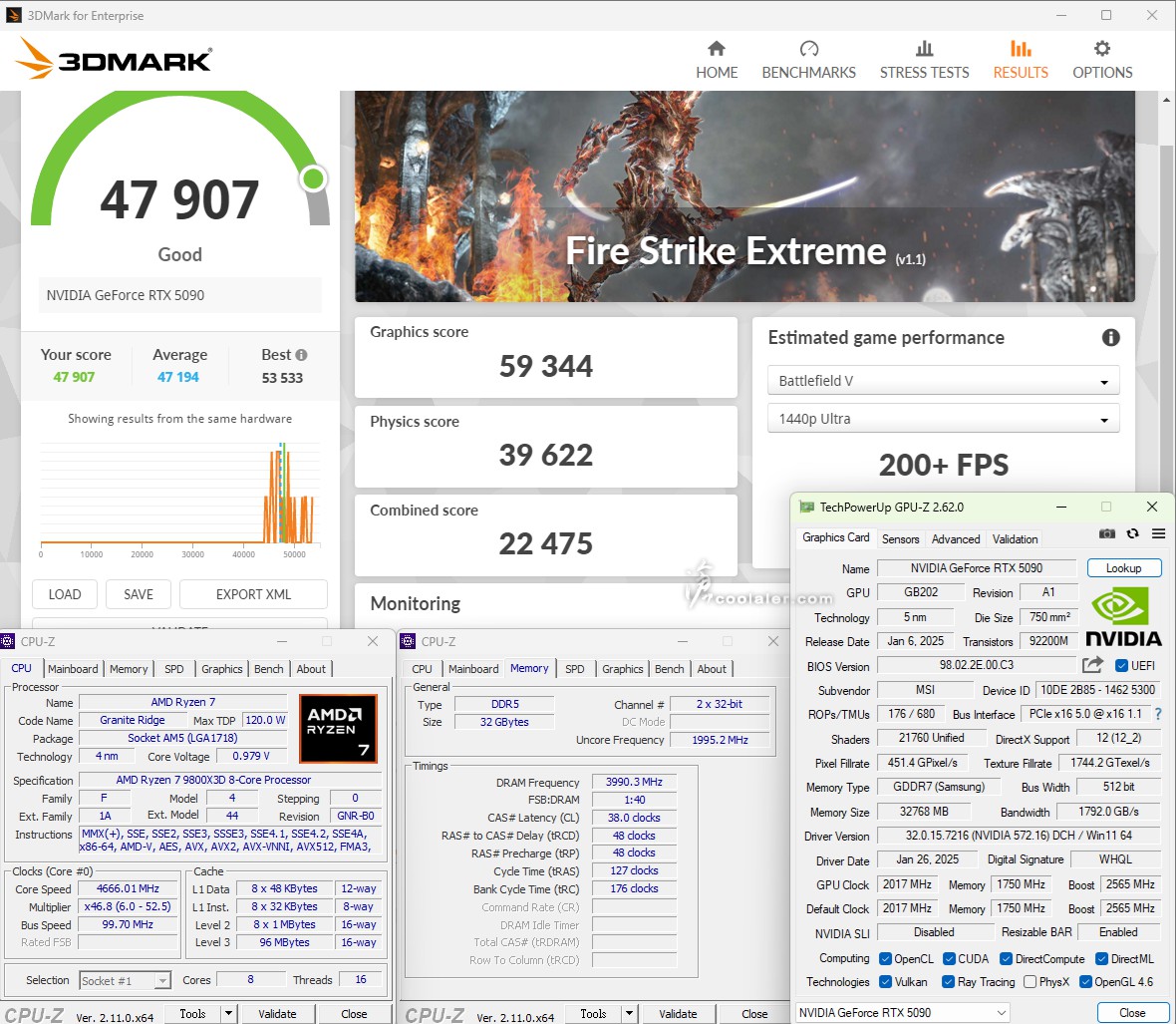

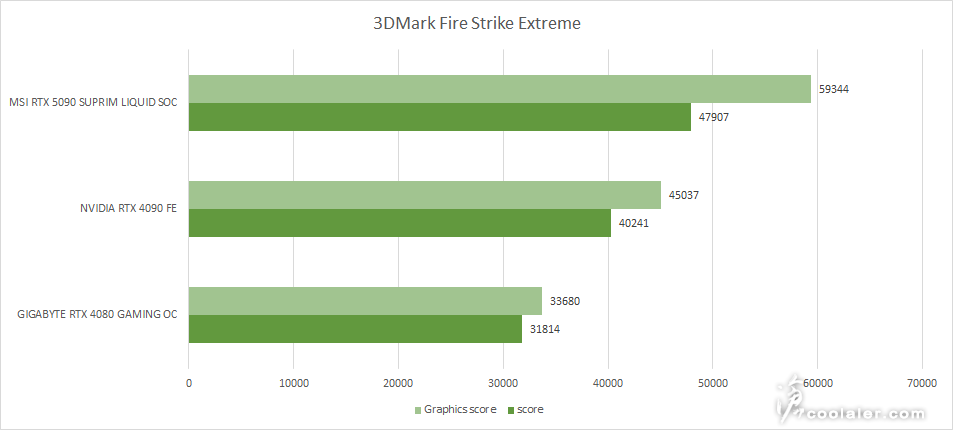

3DMark 效能測試

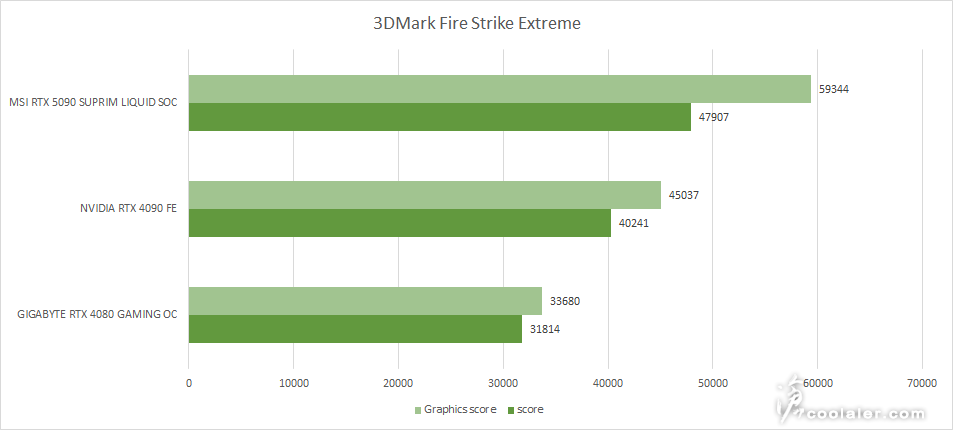

Fire Strike Extreme:47907

Graphics score:59344

Physics score:39622

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了31.8%。

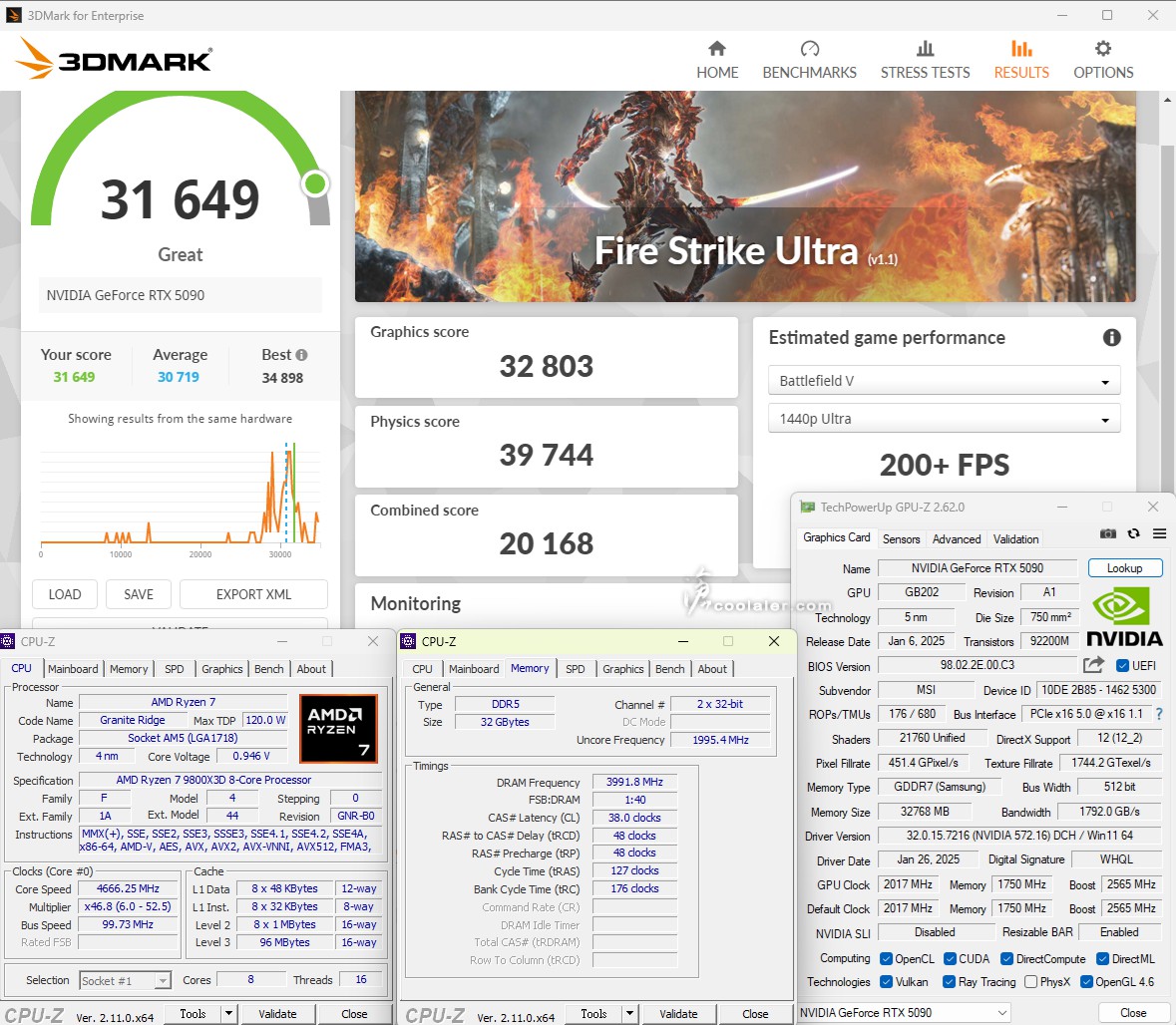

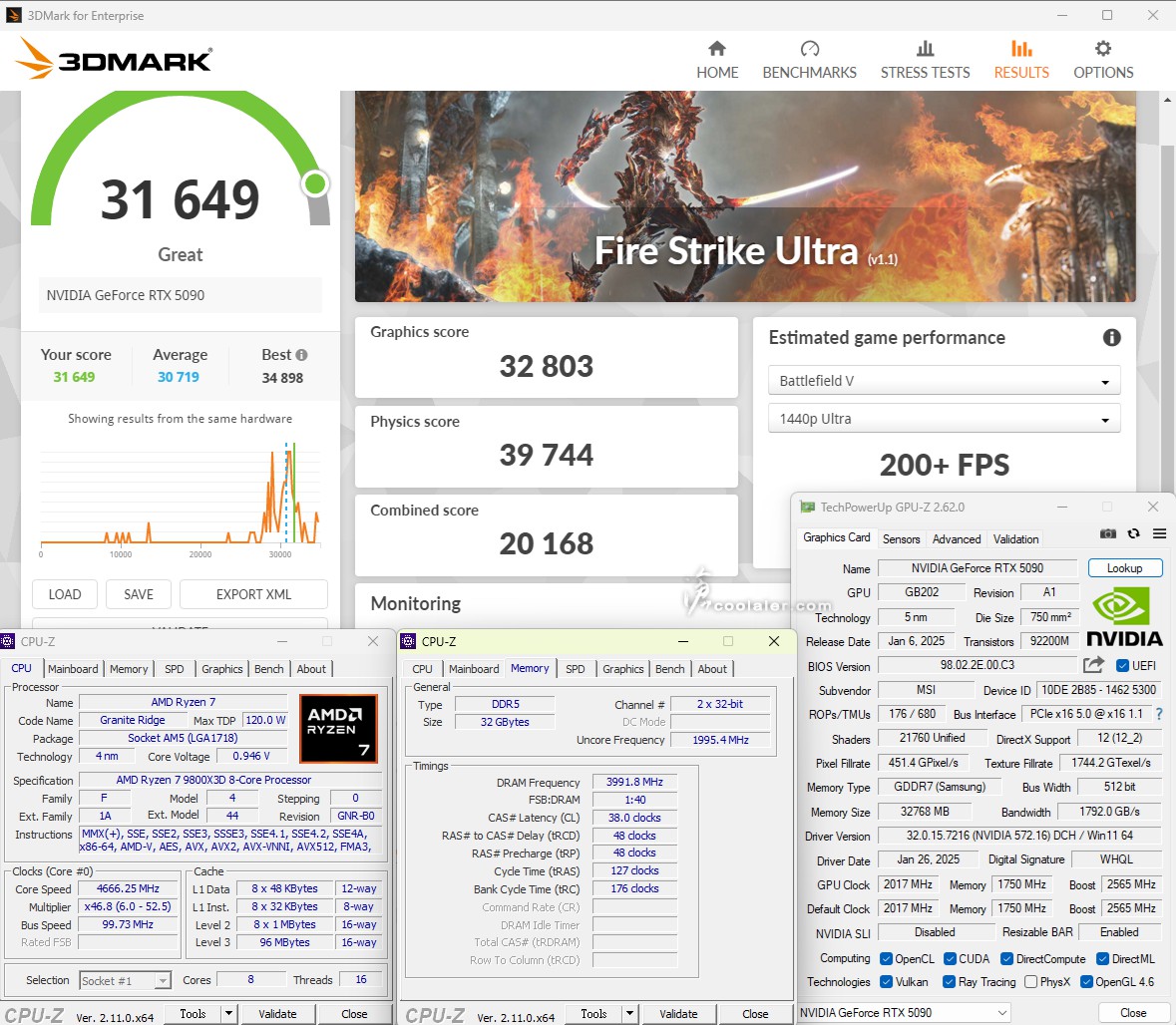

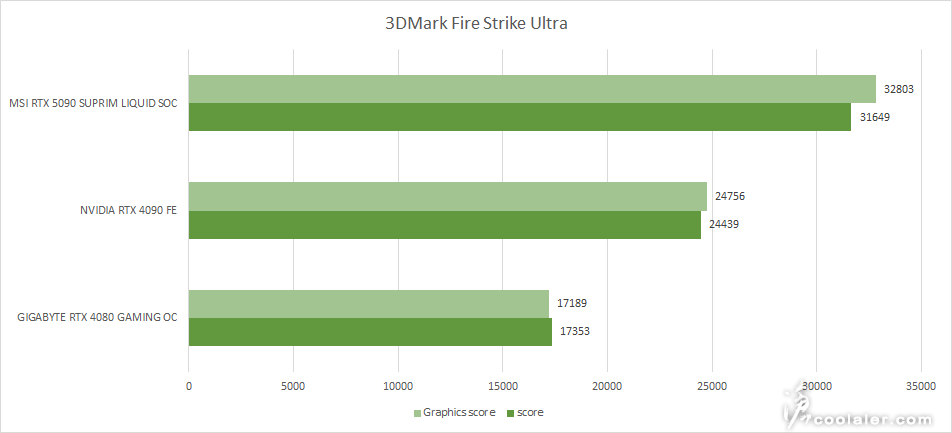

Fire Strike Ultra:31649

Graphics score:32803

Physics score:39744

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了32.5%。

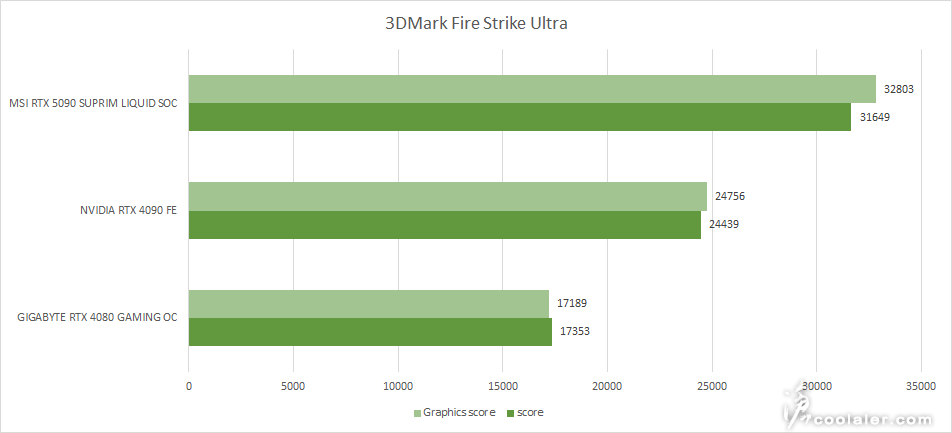

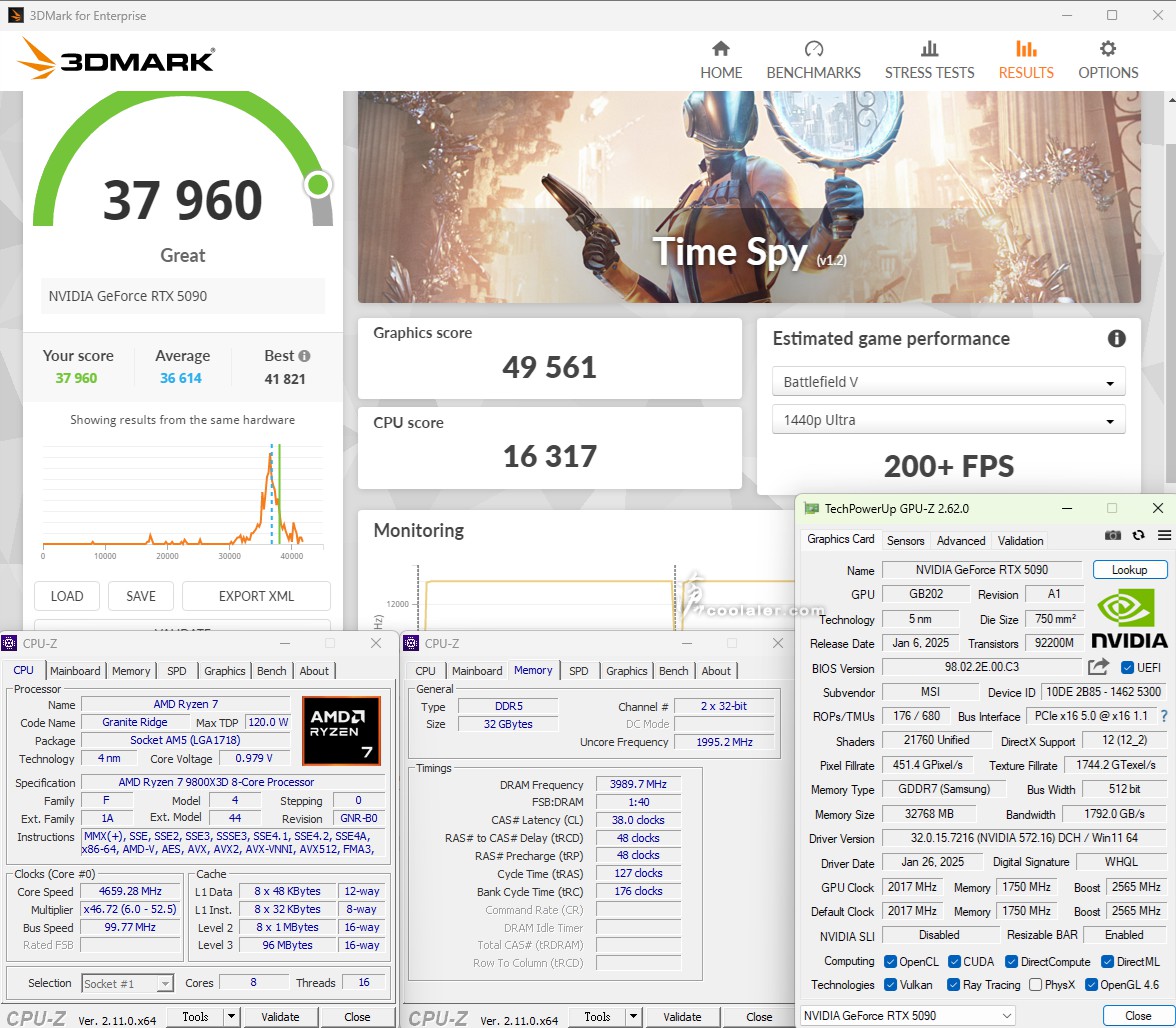

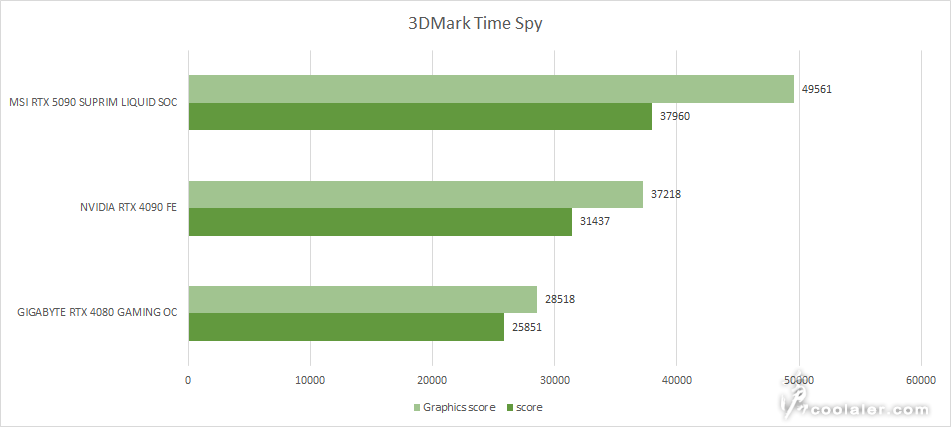

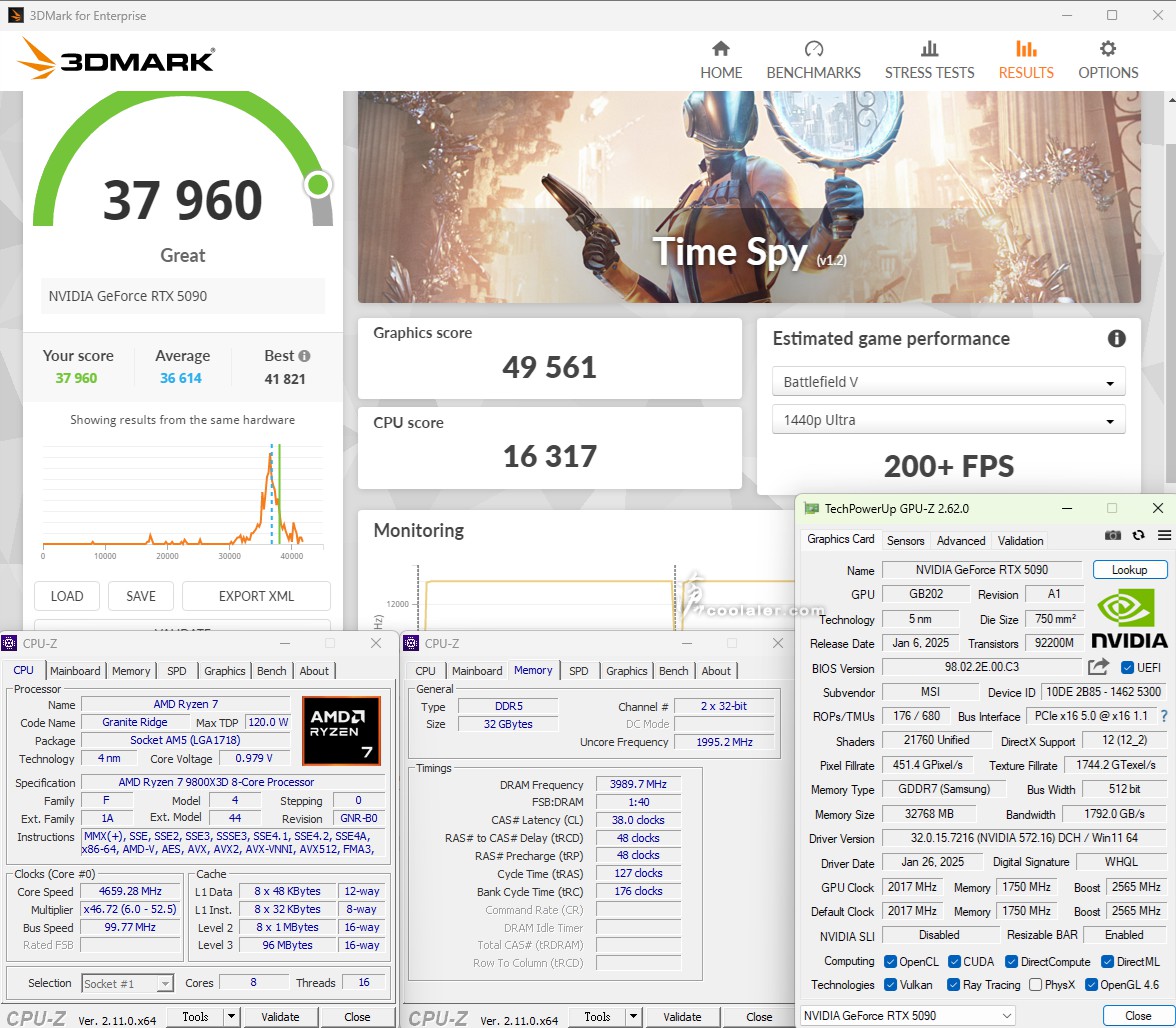

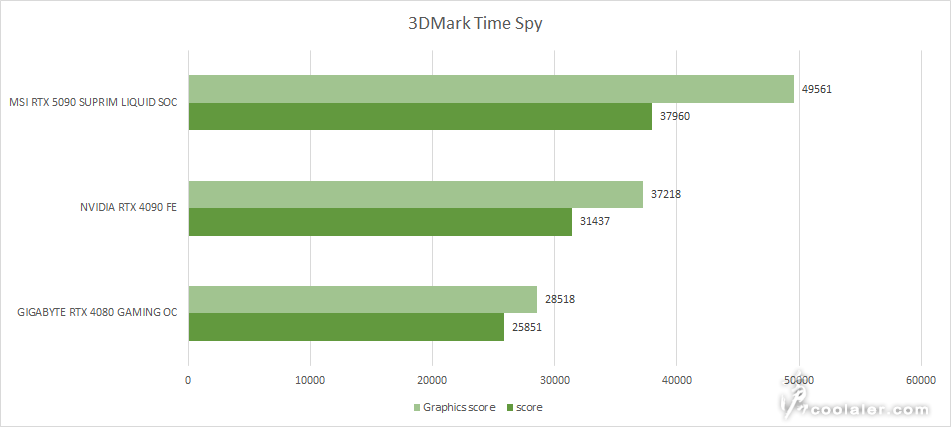

Time Spy:37960

Graphics score:49561

CPU score:16317

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了33.2%。

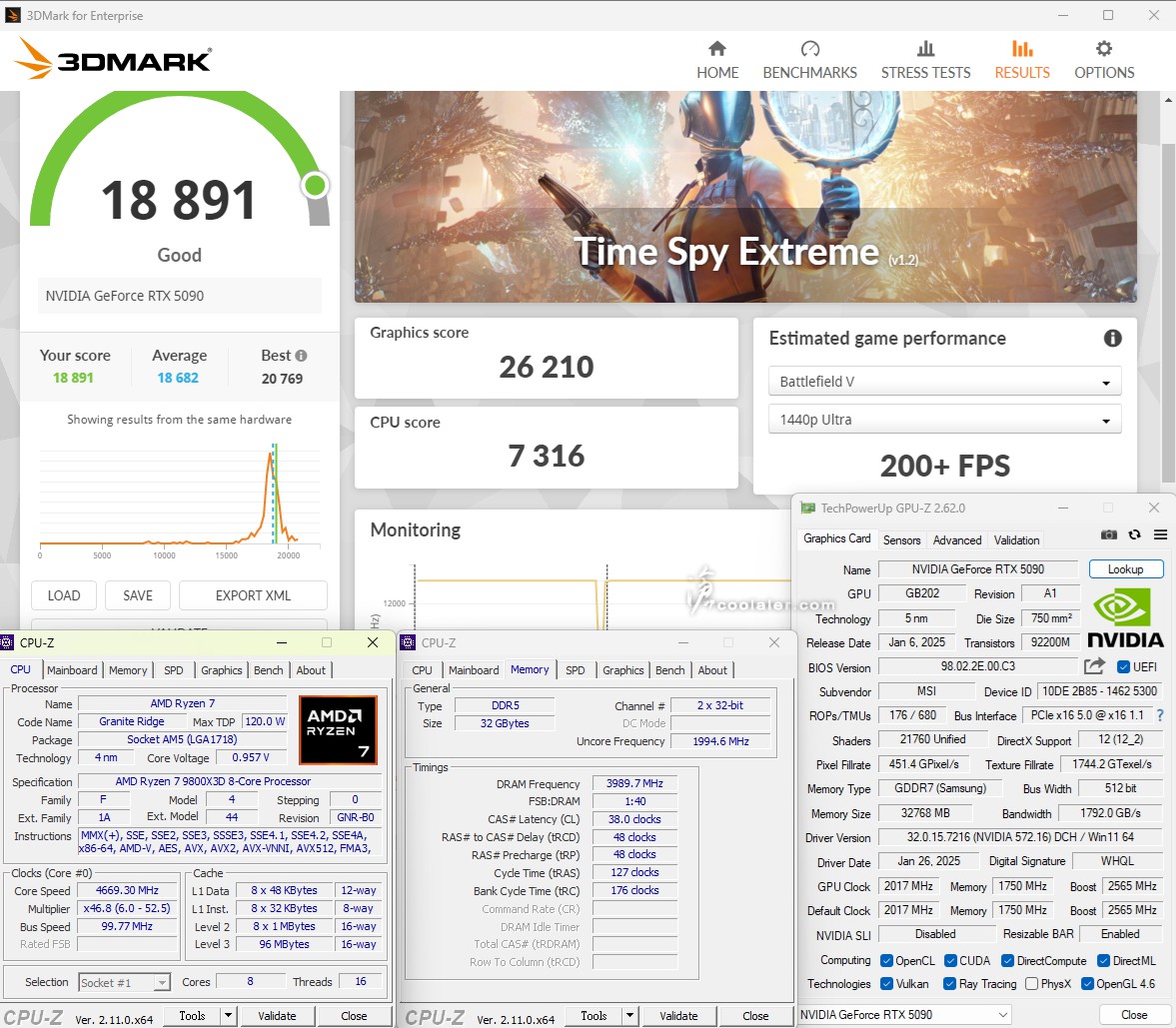

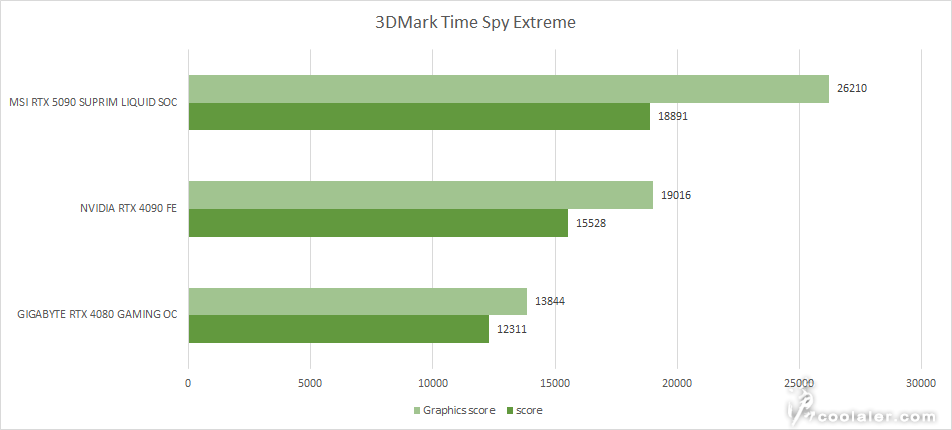

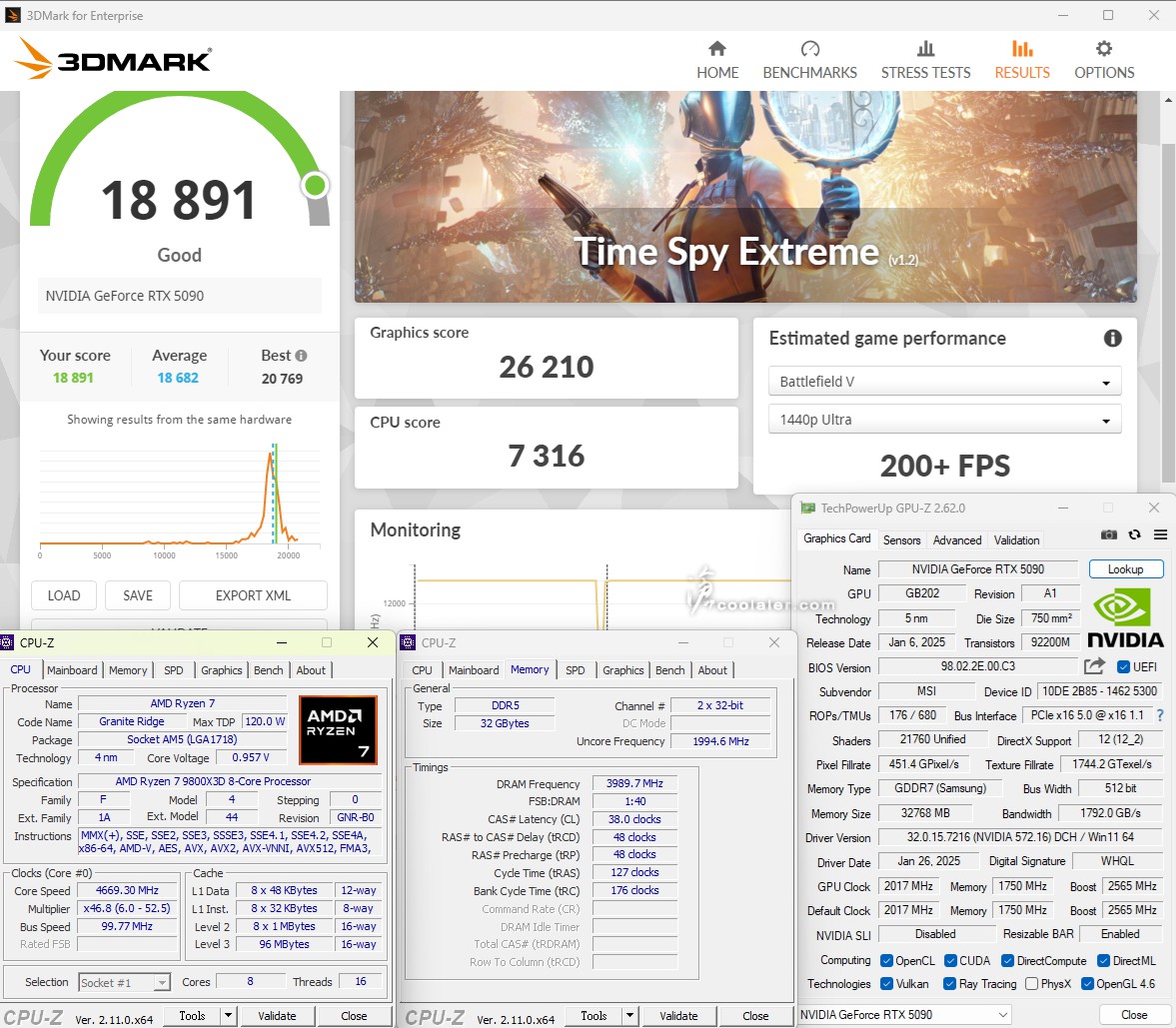

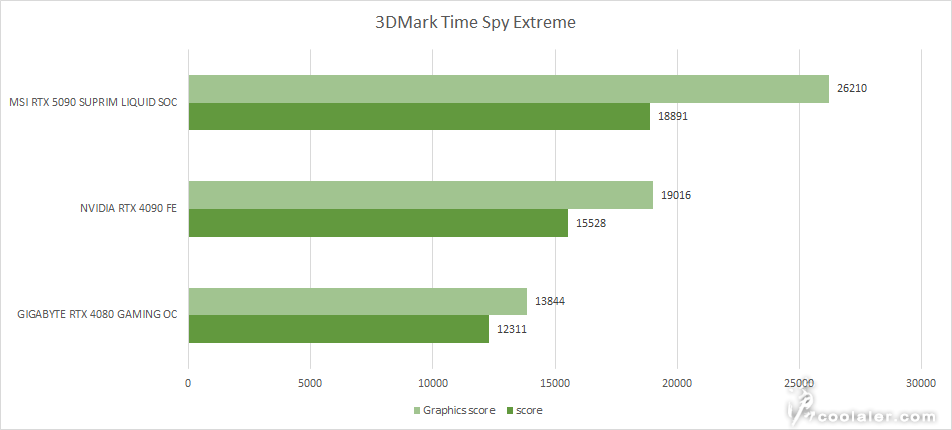

Time Spy Extreme:18891

Graphics score:26210

CPU score:7316

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了37.8%。

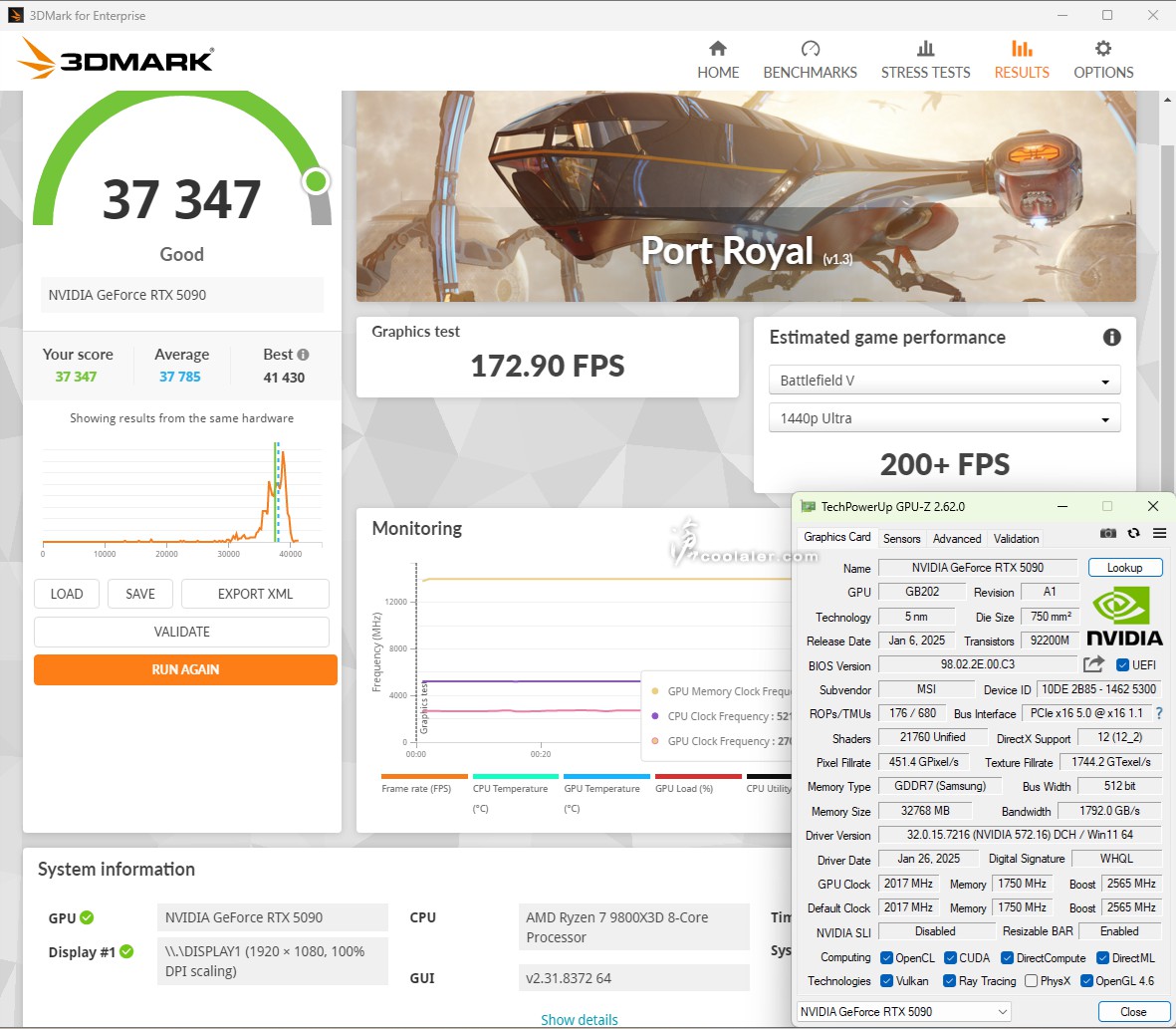

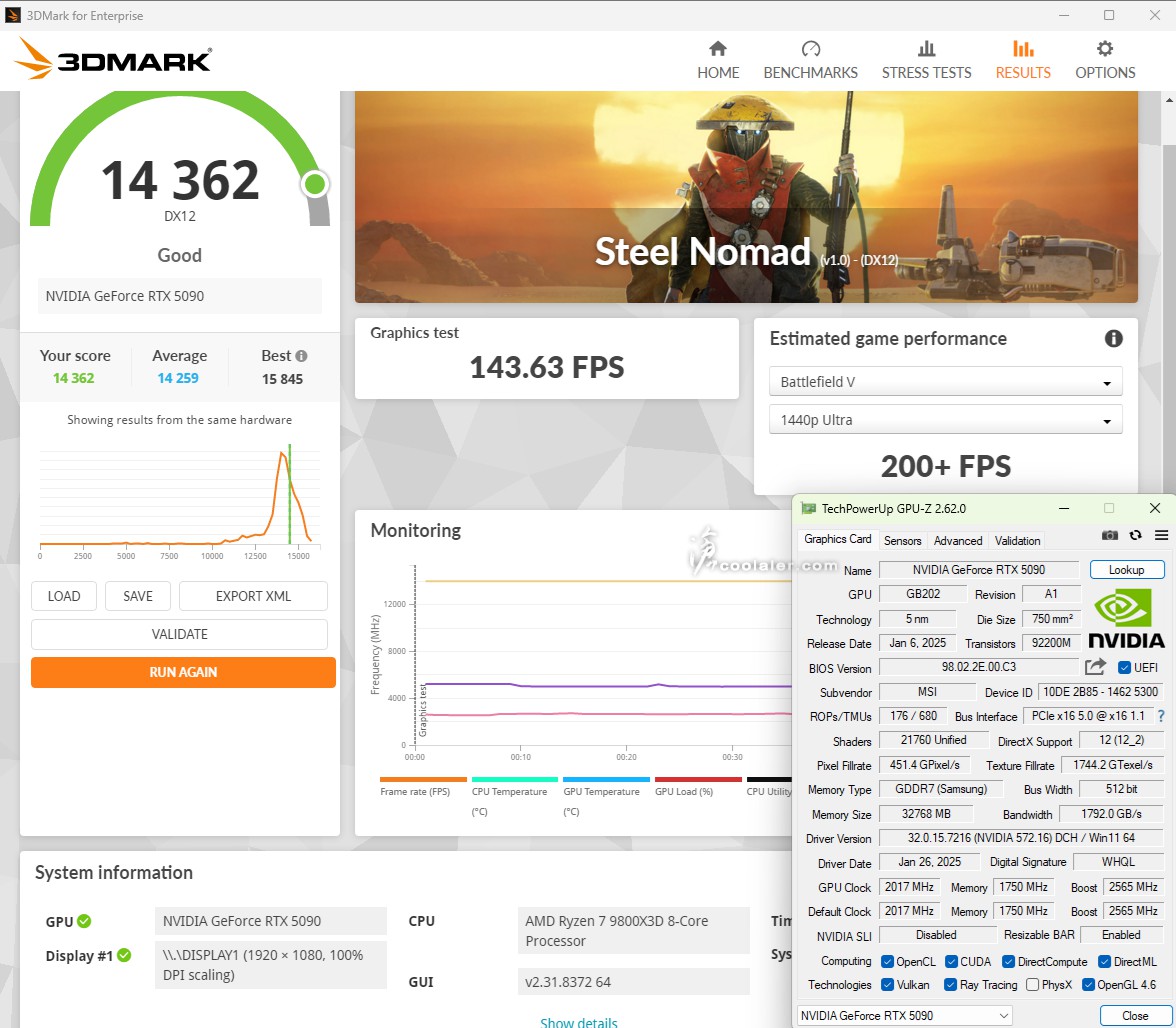

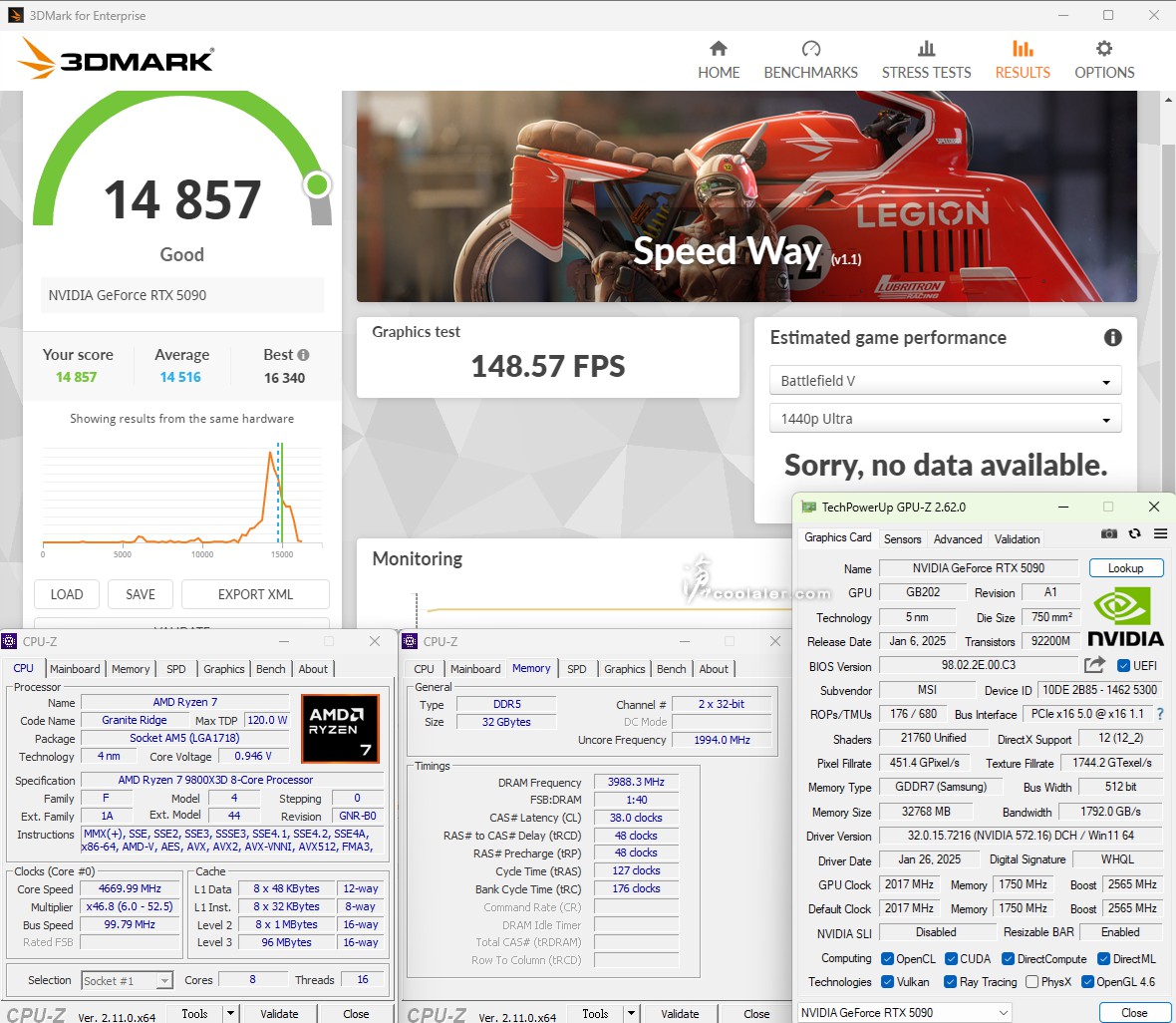

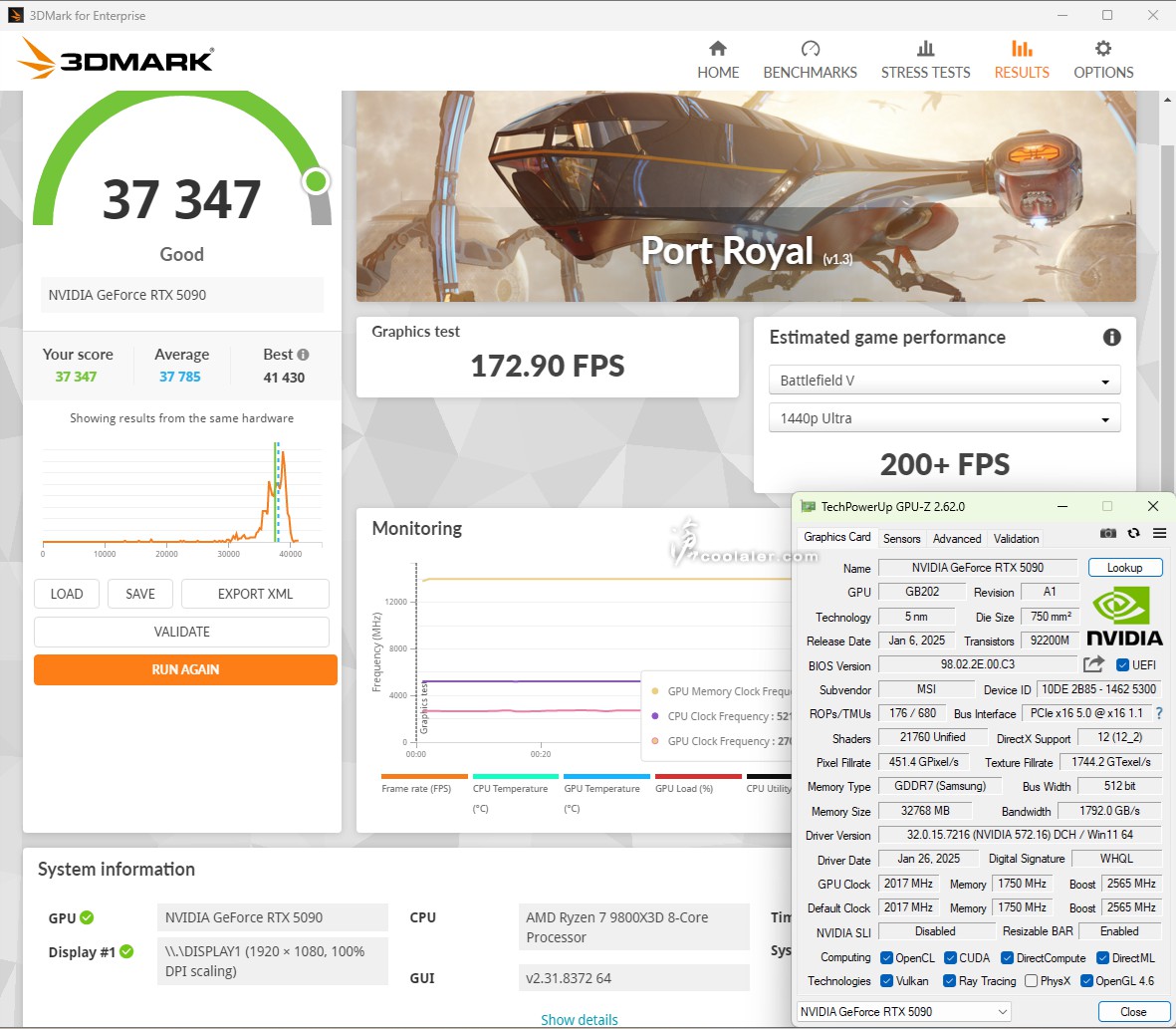

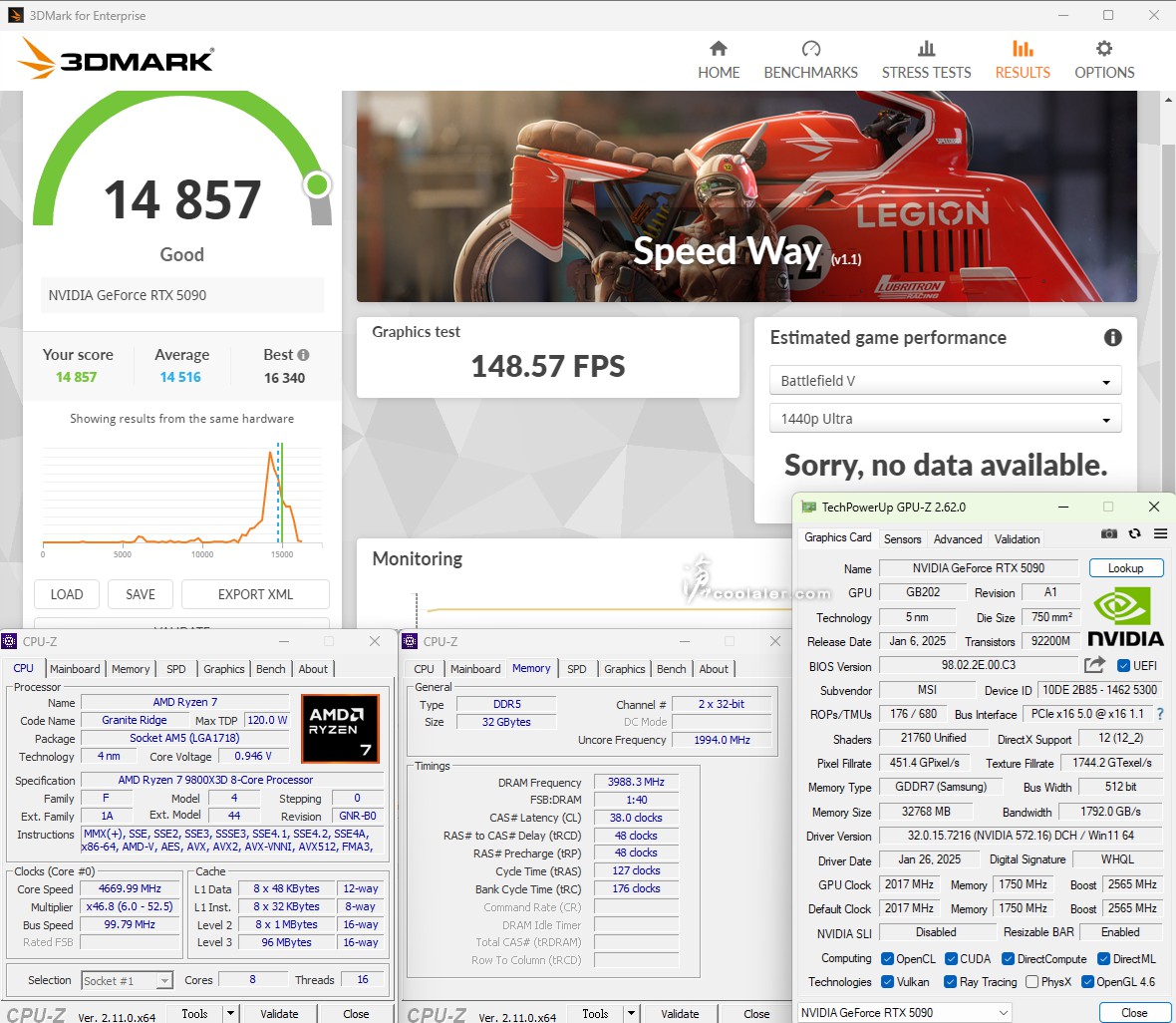

Port Royal:37347

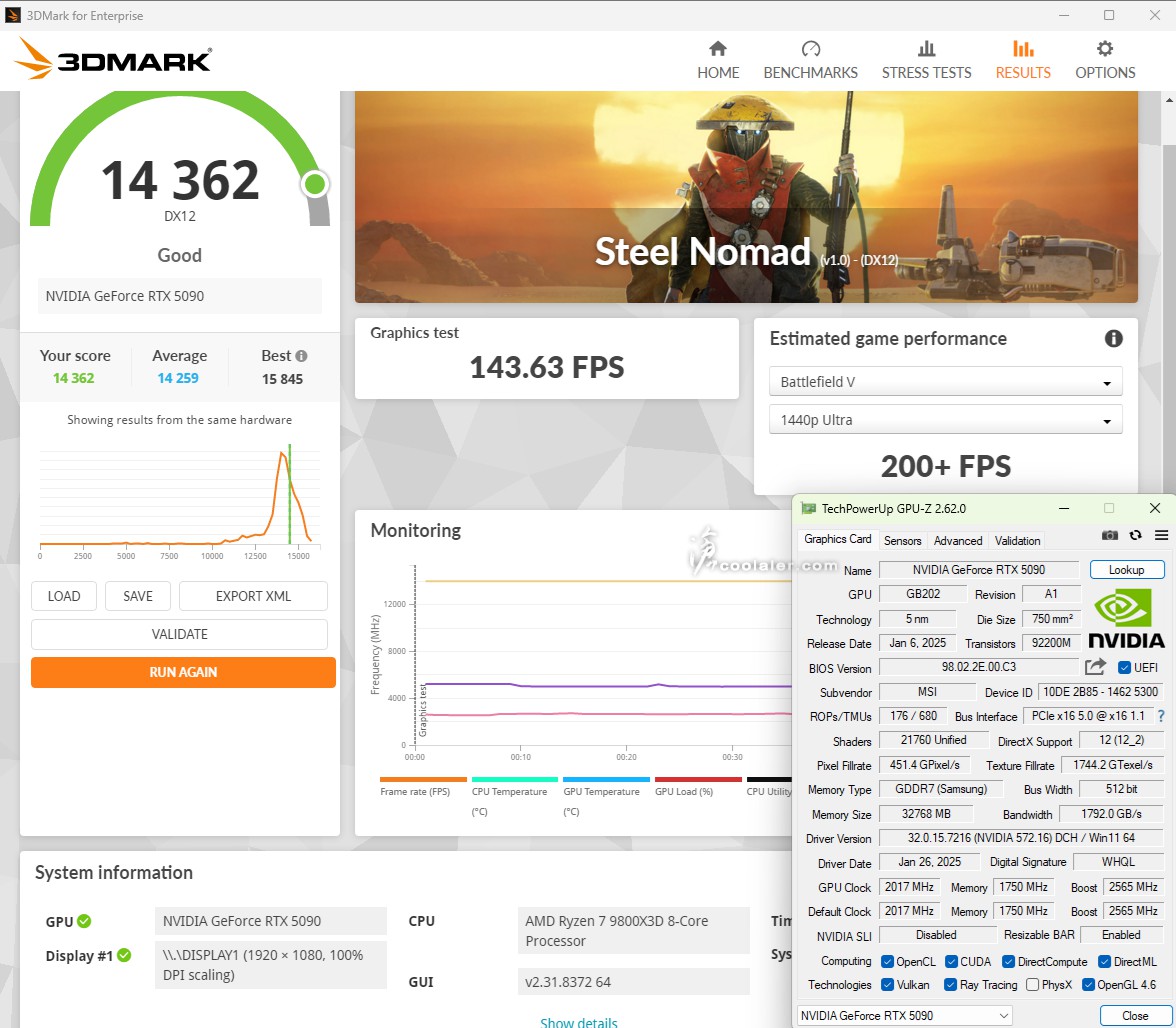

Steel Nomad:14362

Speed Way:14857

與 RTX 4090 相比,Speed Way 高出 44.8%;Steel Nomad 高出 55.8%;Port Royal 高出 43.6%。

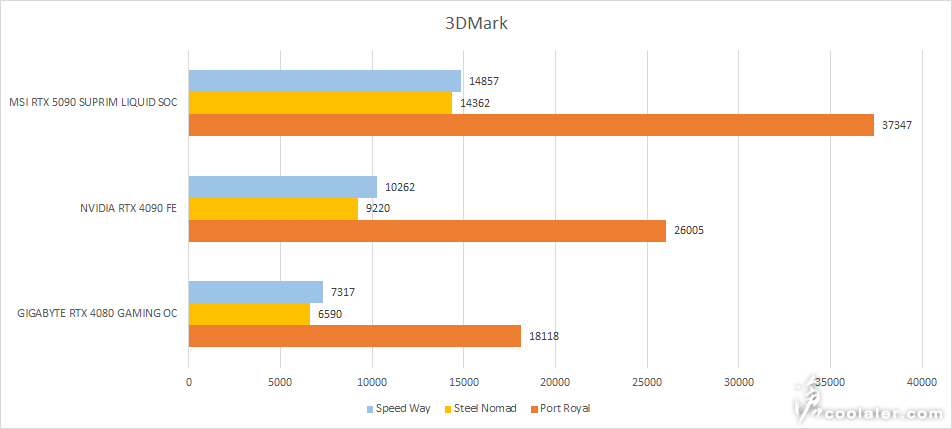

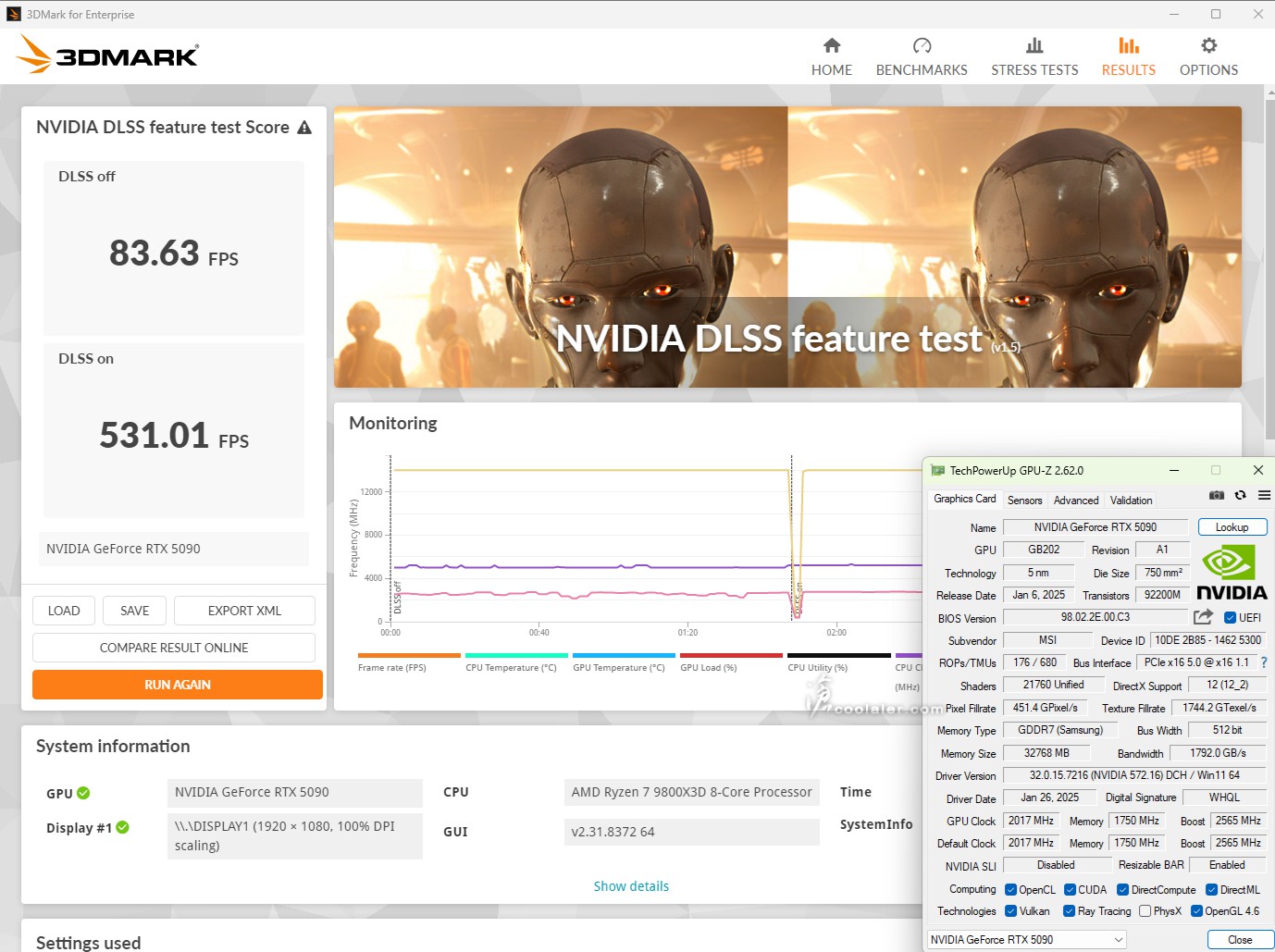

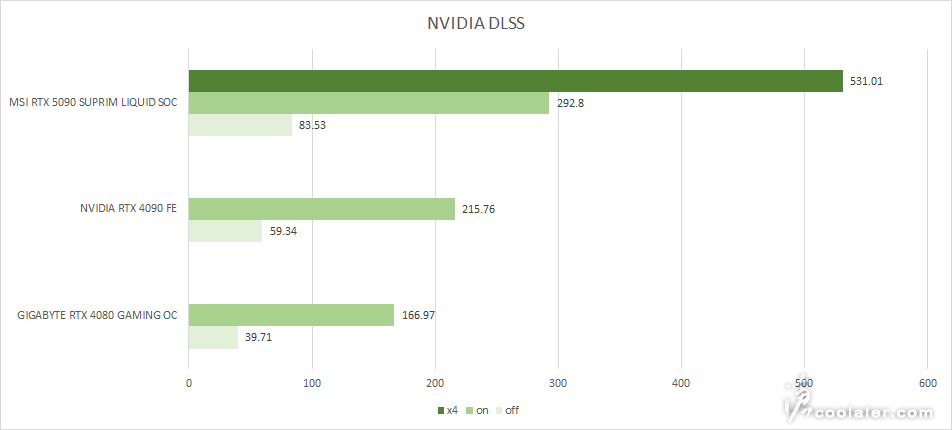

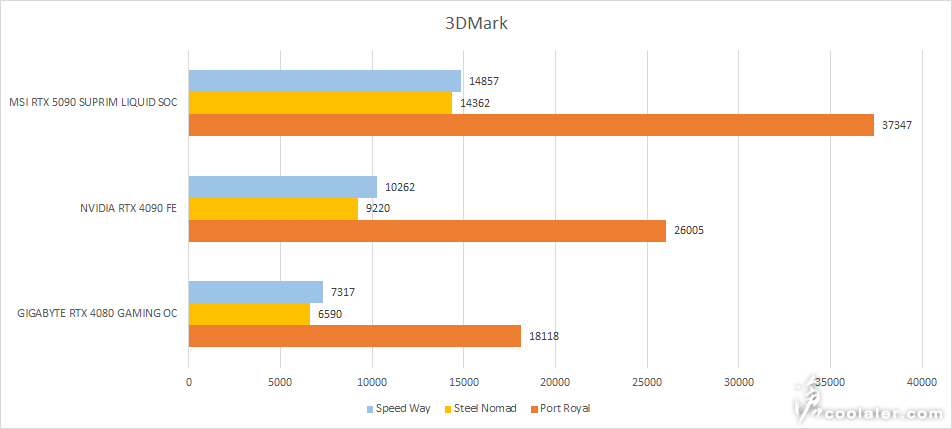

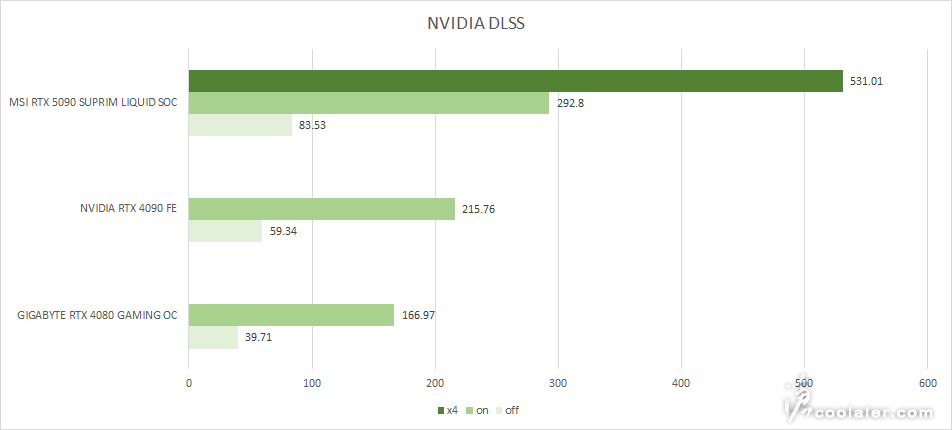

NVIDIA DLSS 3

off:83.53

on:292.80

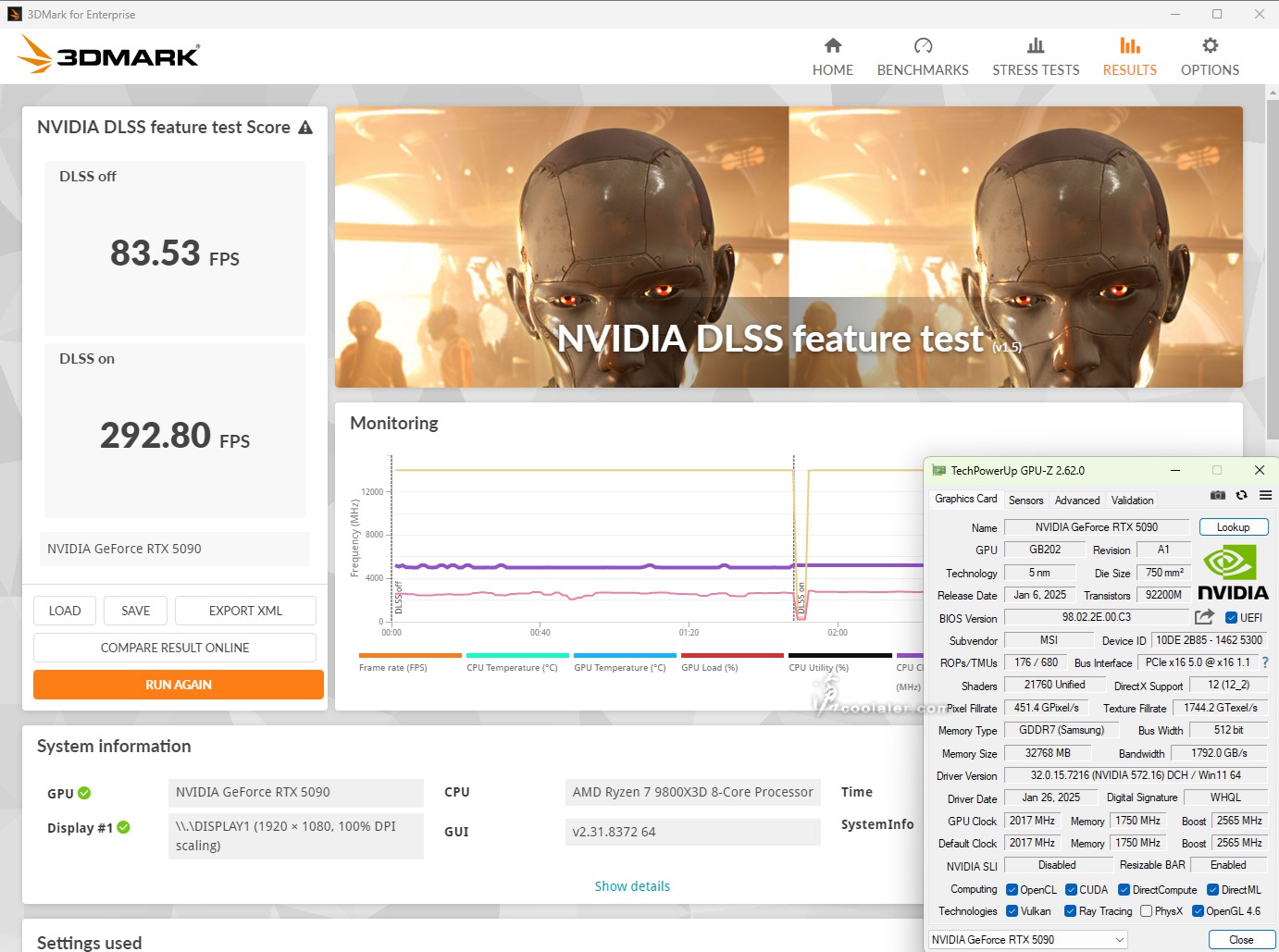

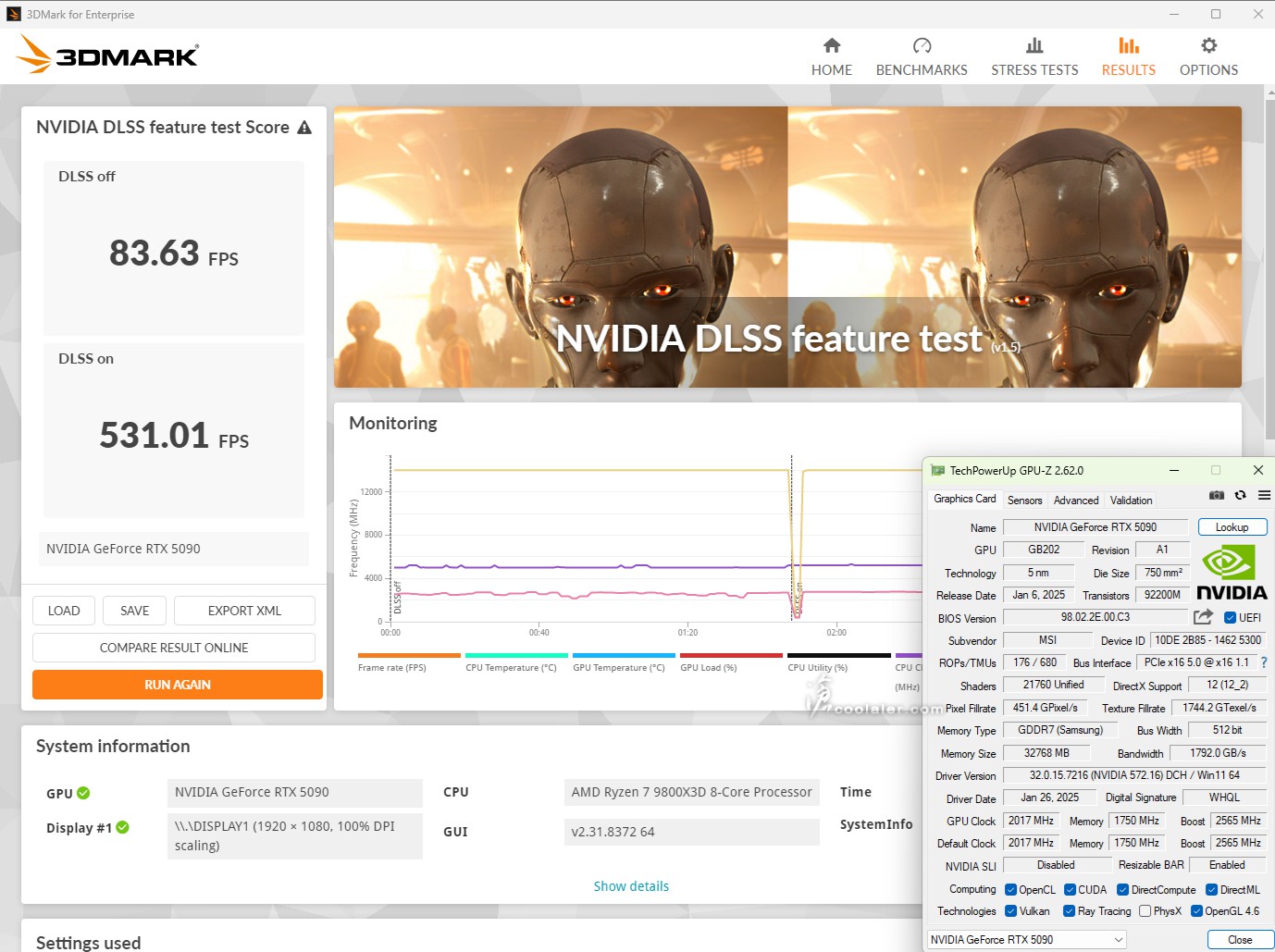

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:83.63

on:531.01

與 RTX 4090 相比,原生效能高出 40.8%,DLSS3 高出 35.7%。RTX 5090 在4倍模式相較於原生效能提高 535.5%。

AI 效能測試

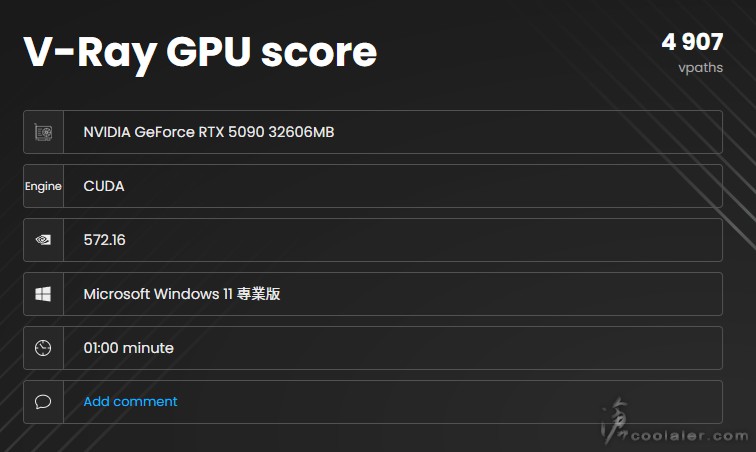

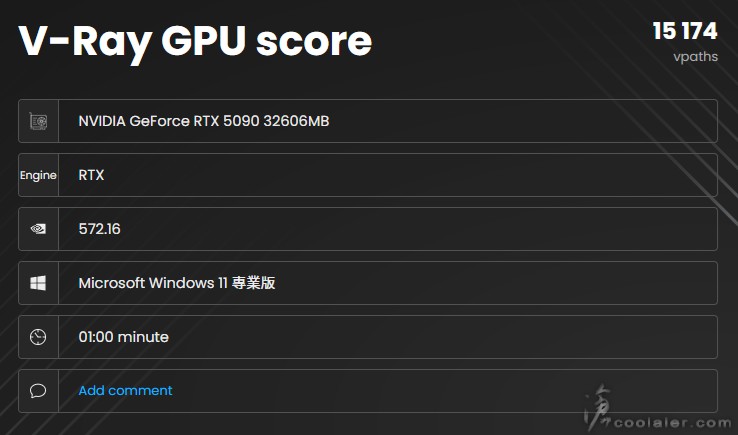

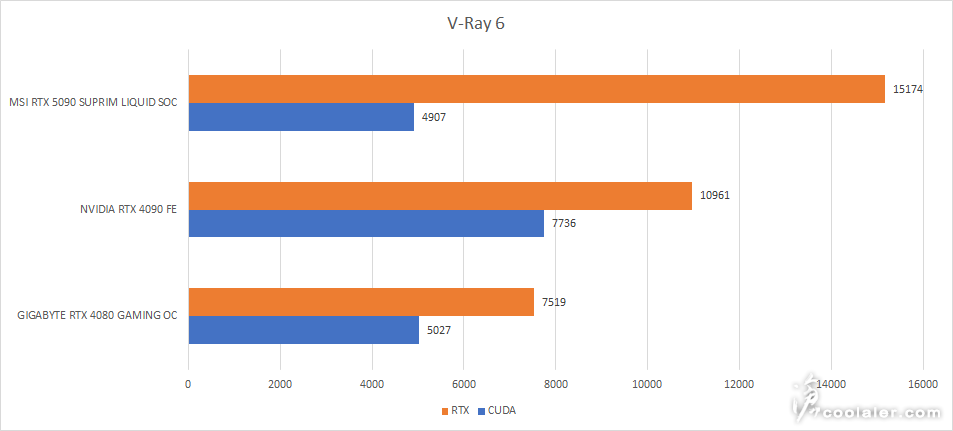

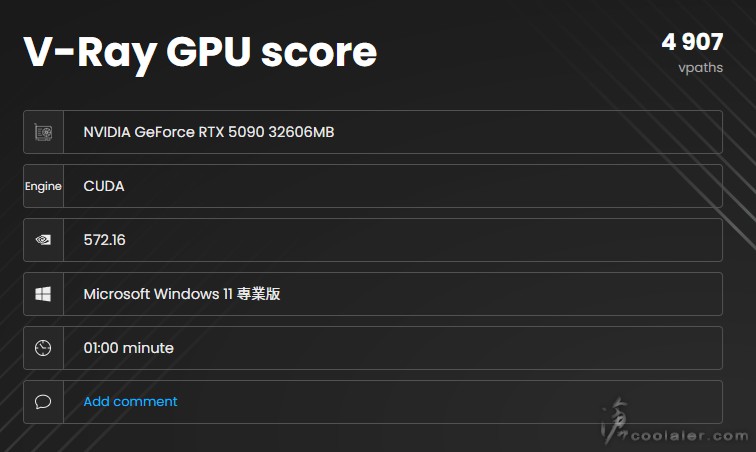

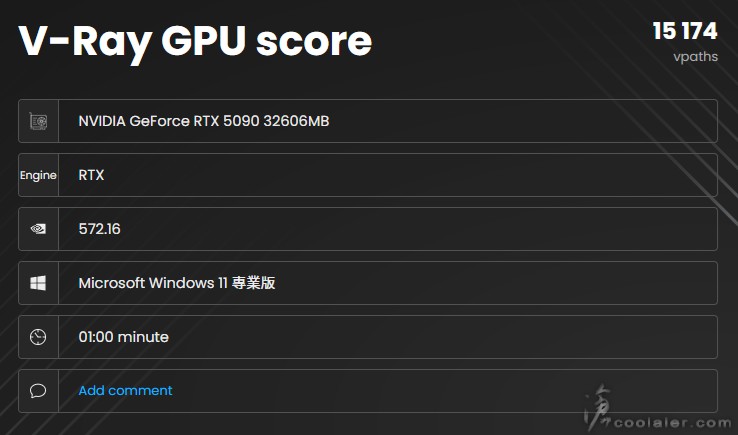

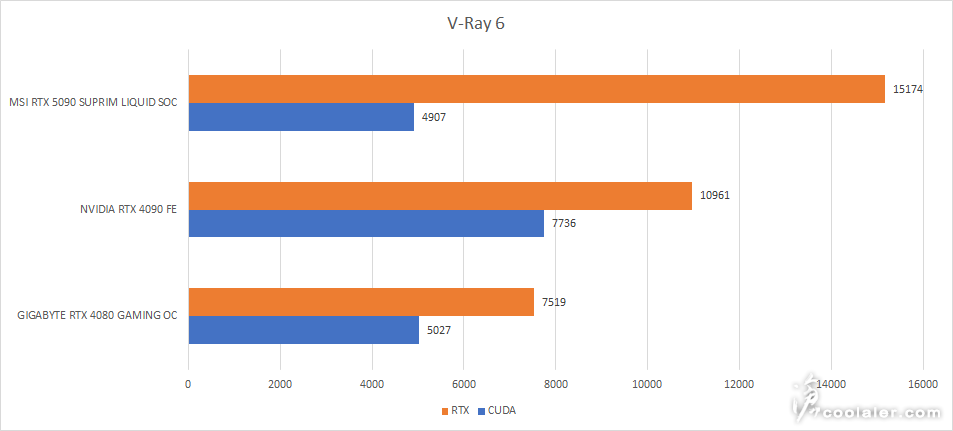

V-Ray GPU score (CUDA):4907

V-Ray GPU score (RTX):15174

RTX 5090 於 CUDA 的測試項目並不正常,因為相比 RTX 4090 是要更低,甚至低於 RTX 4080 ,不確定是否是 V-Ray 的計算方式或是驅動問題。另外 RTX 項目應該就合理一點,相比 RTX 4090 大約高出 38.4%

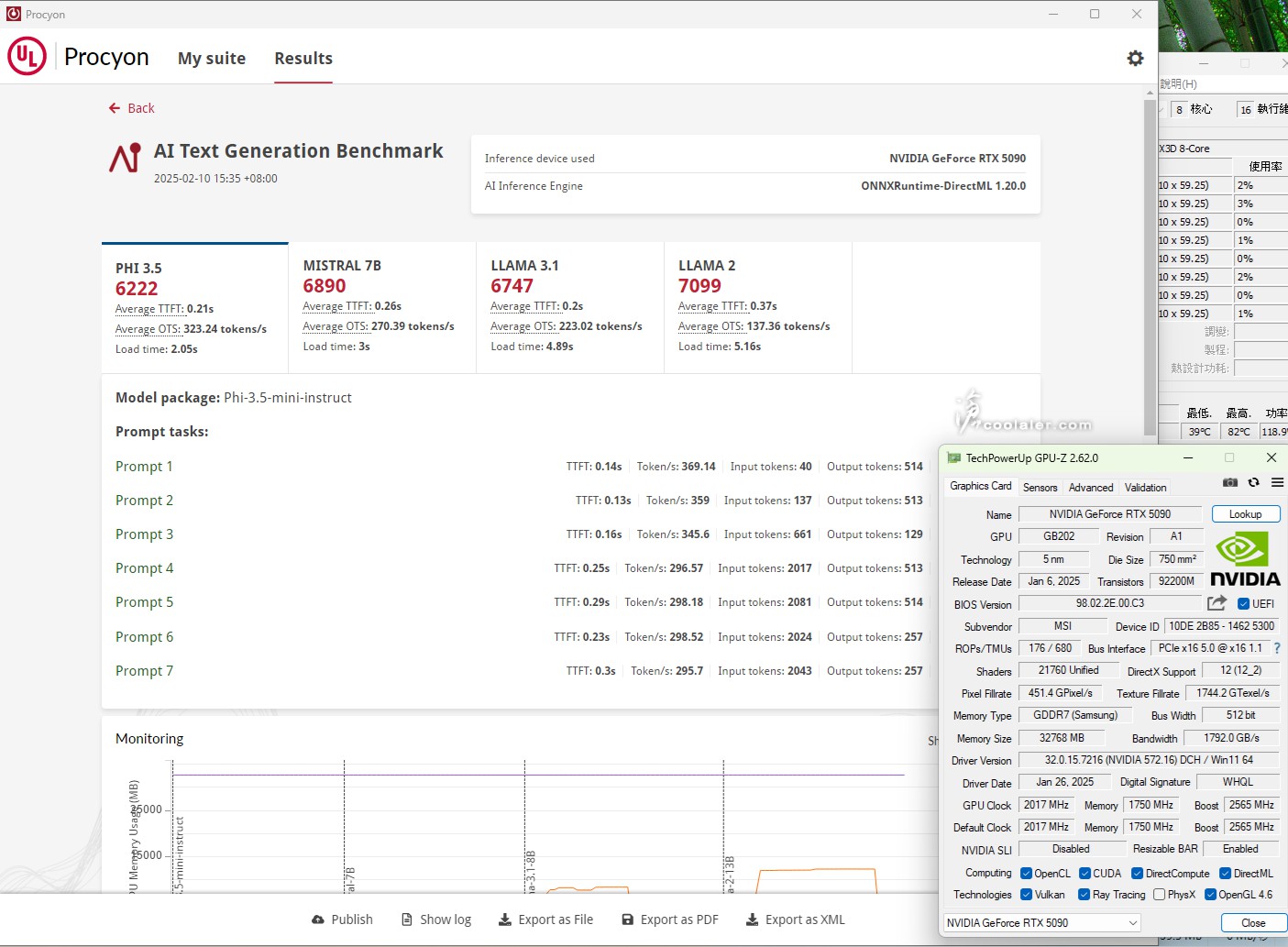

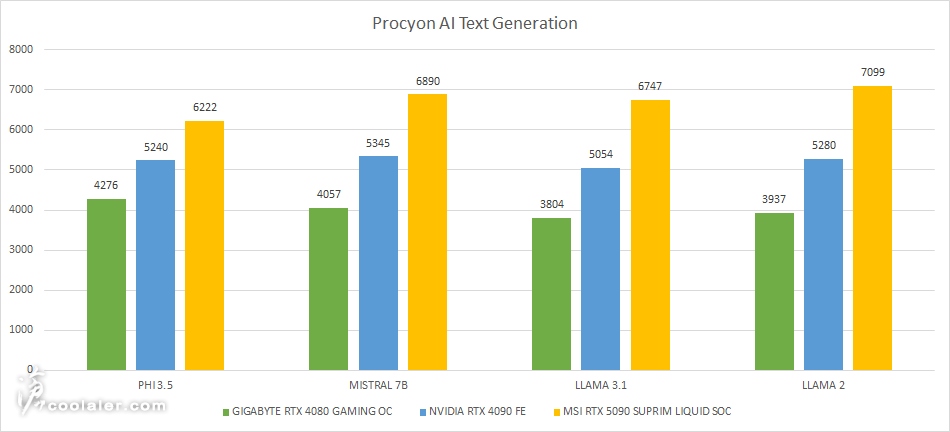

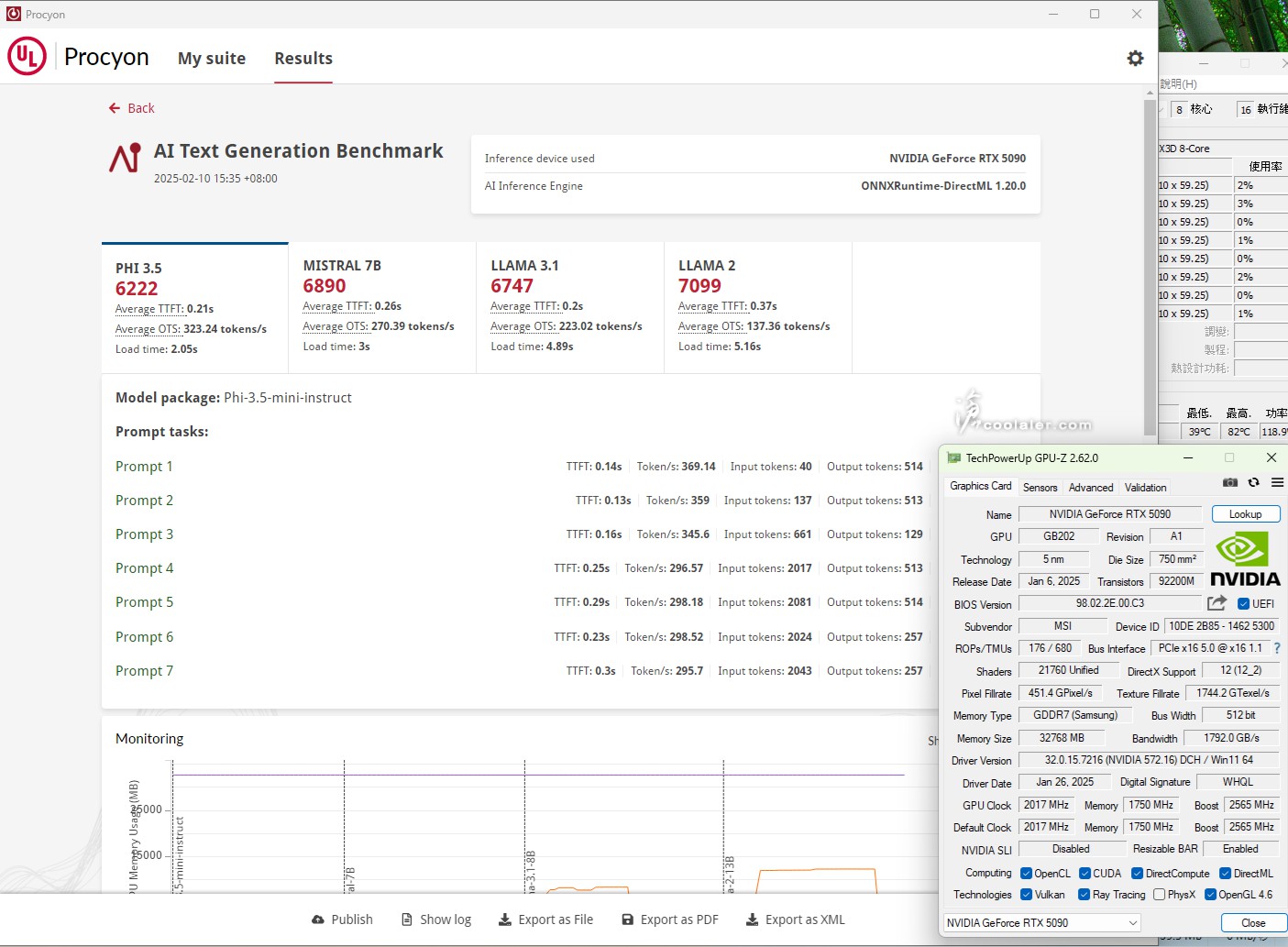

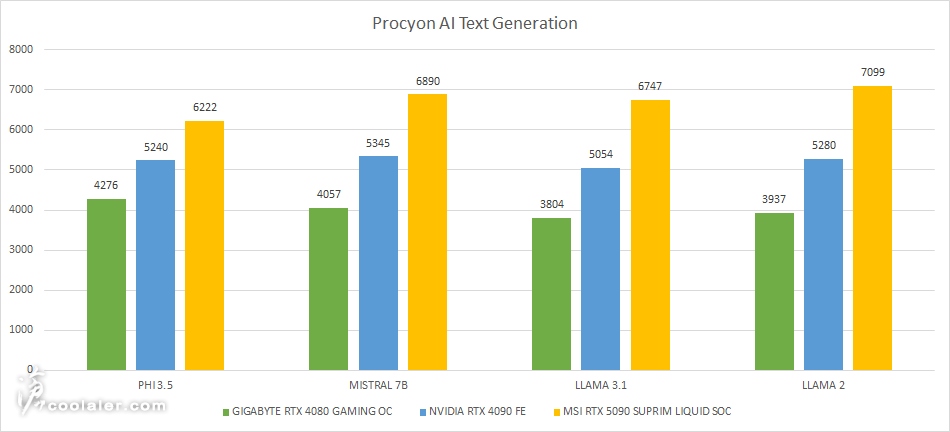

Procyon AI Text Generation

PHI 3.5:6222

MISTRAL 7B:6890

LLAMA 3.1:6747

LLAMA 2:7099

與 RTX 4090 相比,PHI 3.5 +18.7%;MISTRAL 7B +28.9%; LLAMA 3.1 +33.5%;LLAMA 2 +34.4%。

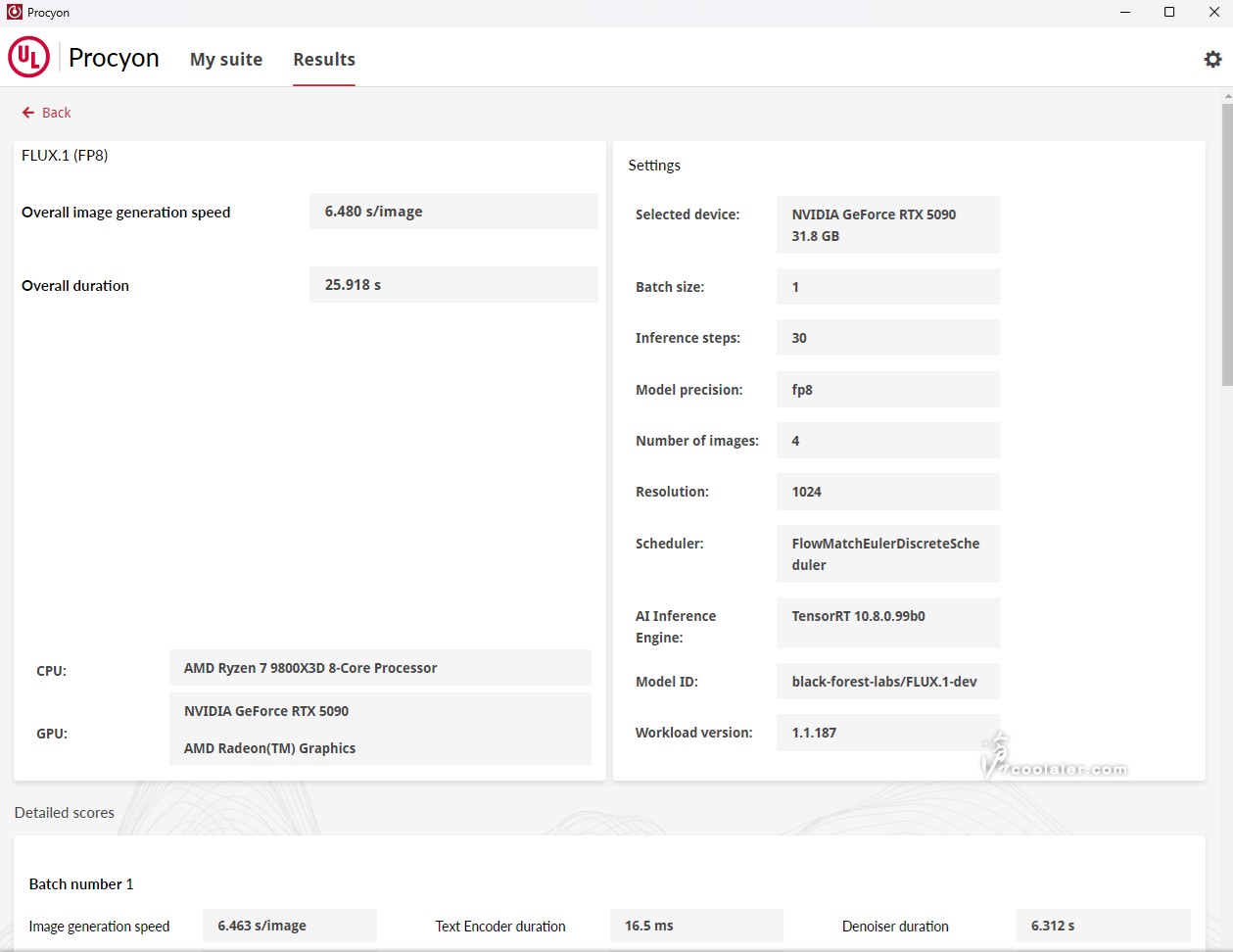

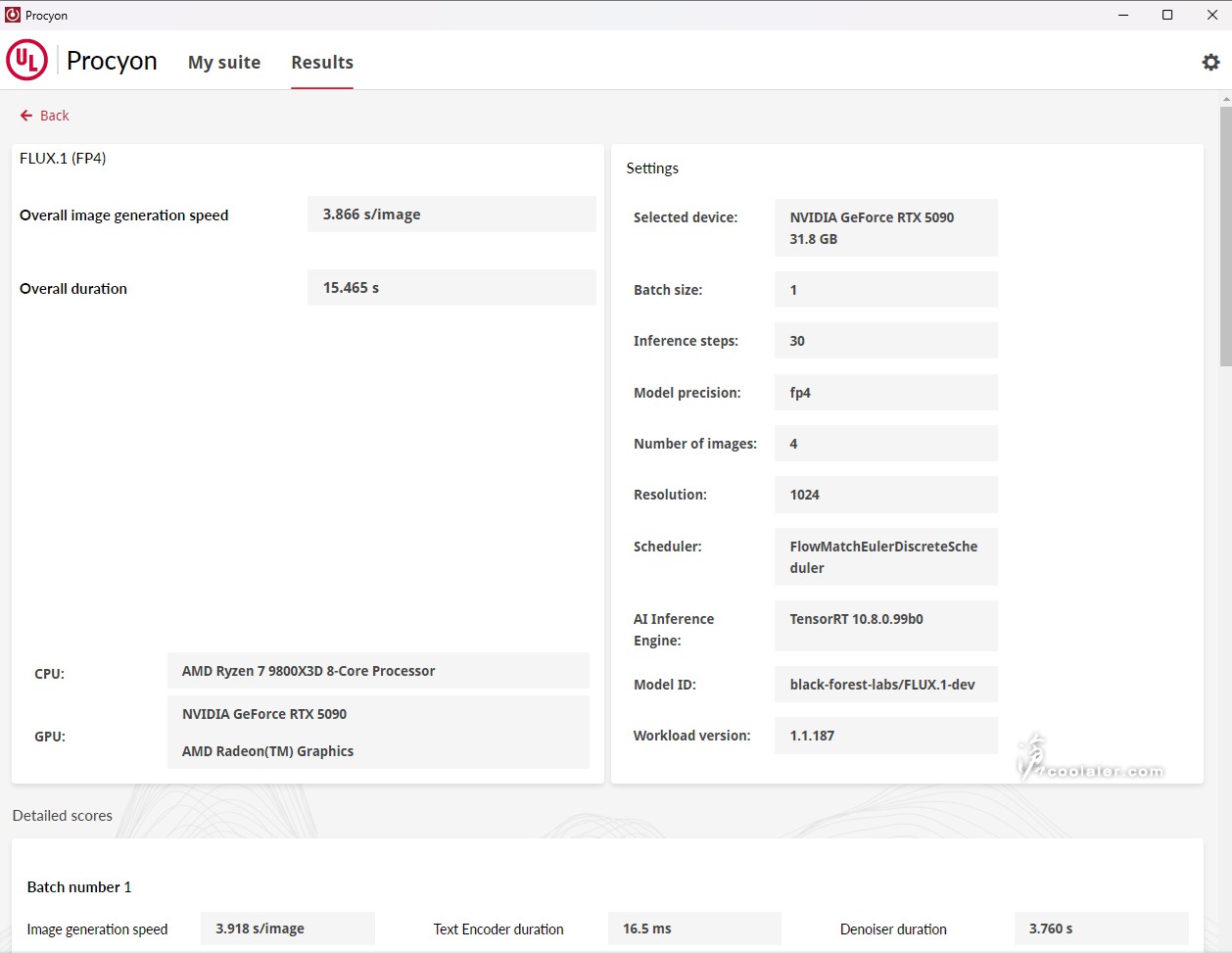

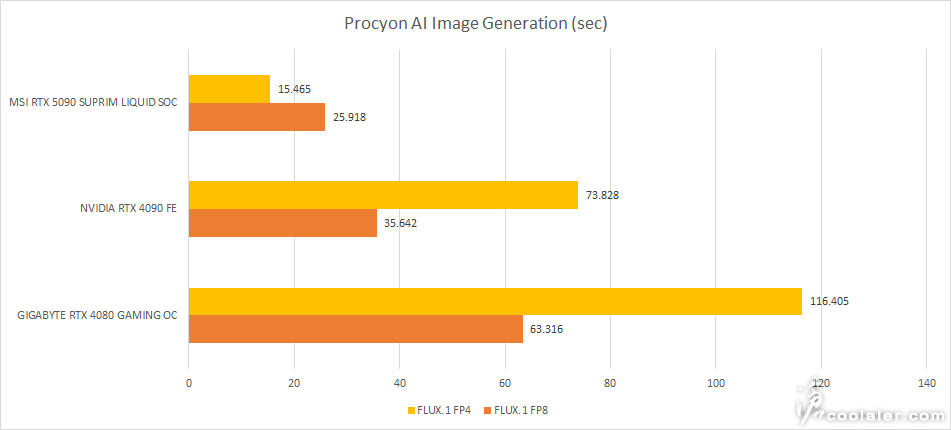

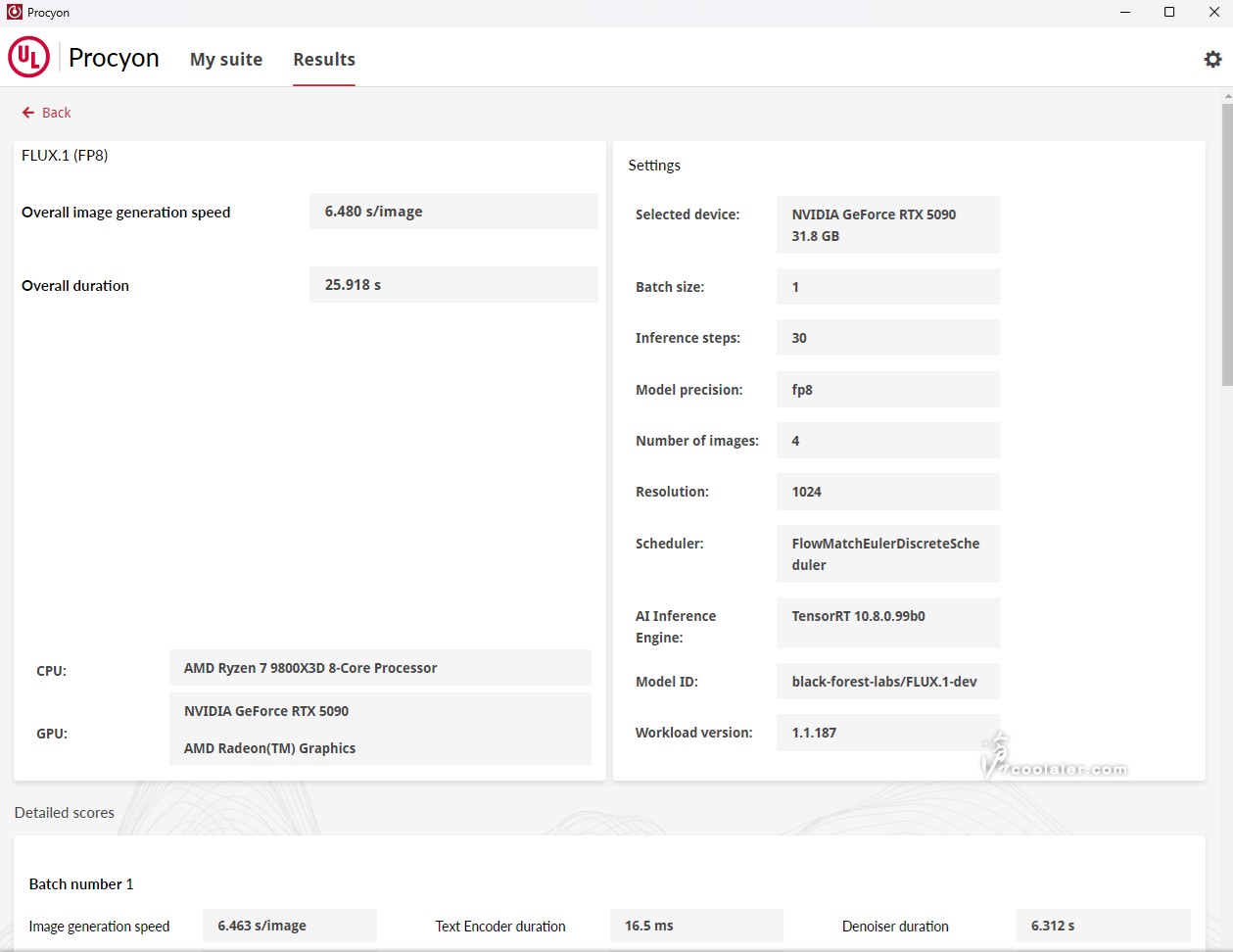

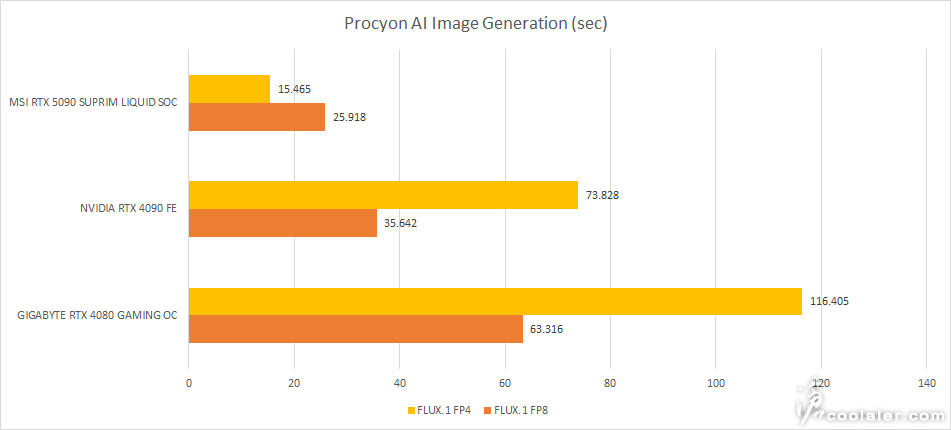

Procyon FLUX.1 (FP8) 圖像生成

Overall image generation speed:6.480 s/image

Overall duration:25.918s

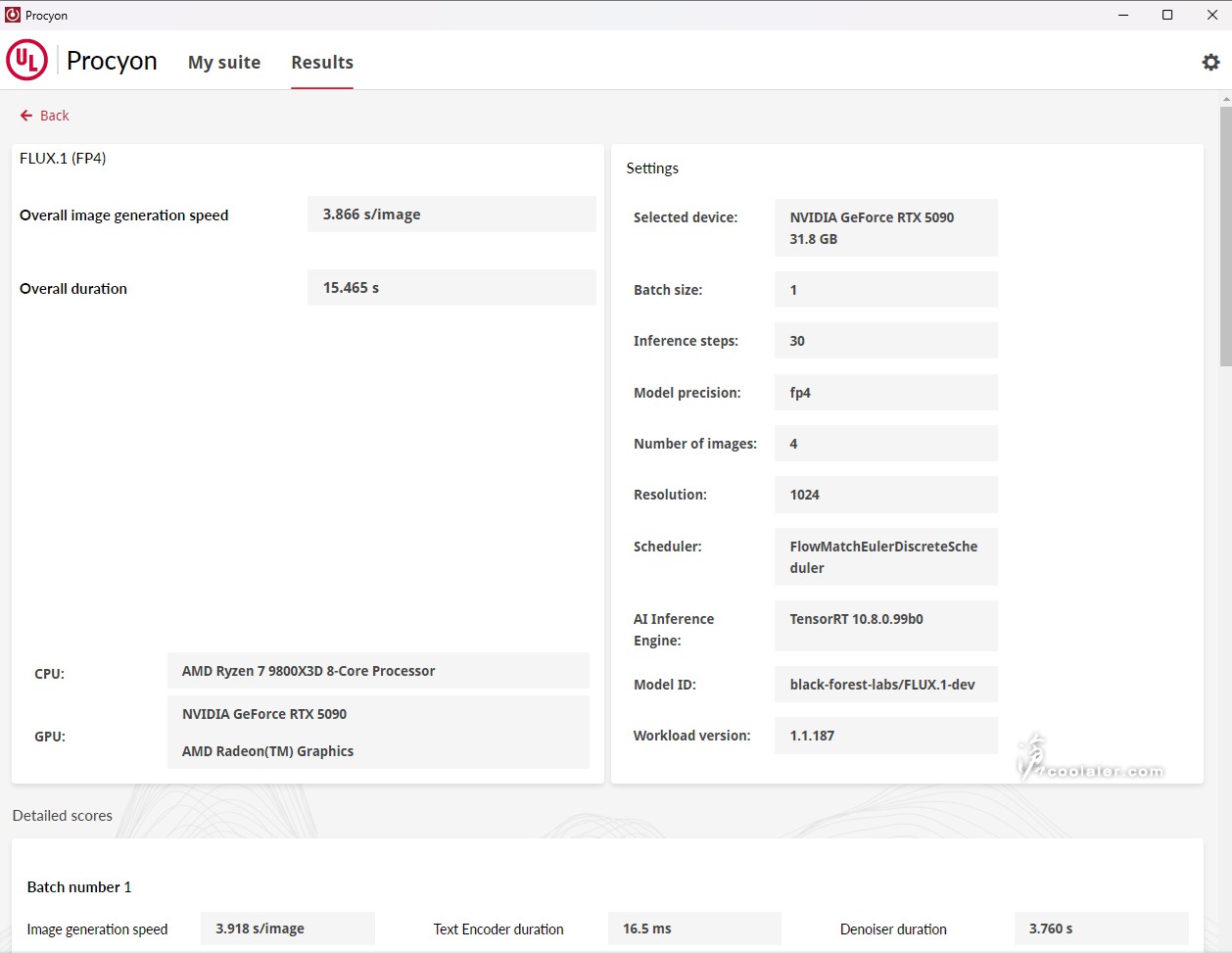

Procyon FLUX.1 (FP4) 圖像生成

Overall image generation speed:3.866 s/image

Overall duration:15.465s

圖像生成以秒為單位,越少越好。相較於 RTX 4090 ,FLUX.1 在 FP8 版下 RTX 5090 要少 27.3% 的時間,FP4 版則有更高優勢,RTX 4090 跑完4圖要73.828秒,而 RTX 5090 則是15.465秒完成,差異4.7倍。

遊戲效能

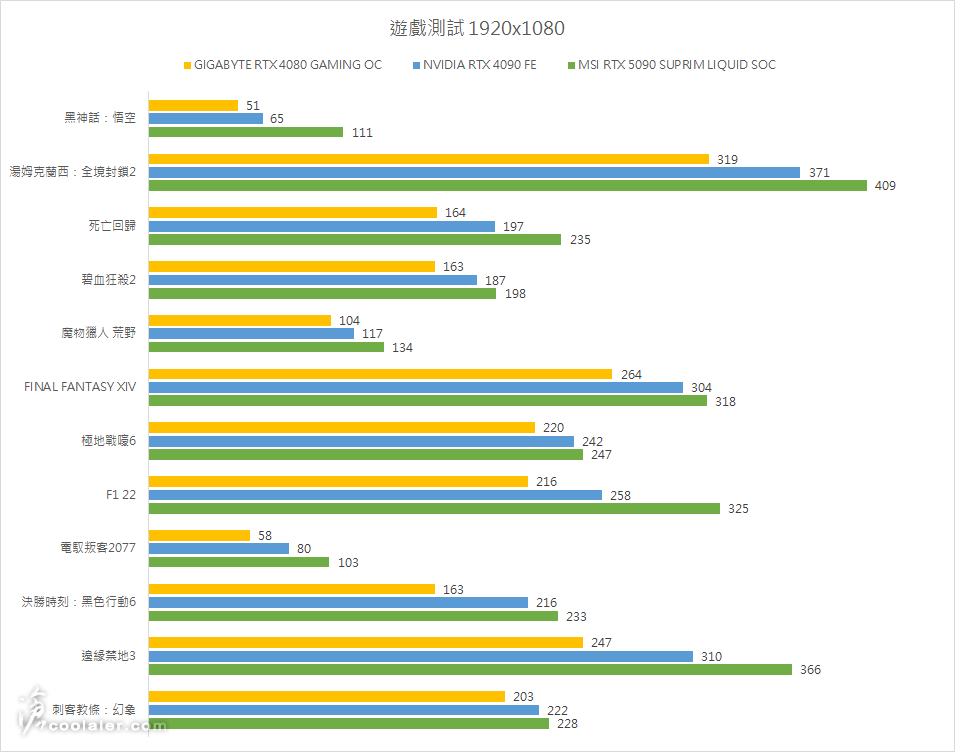

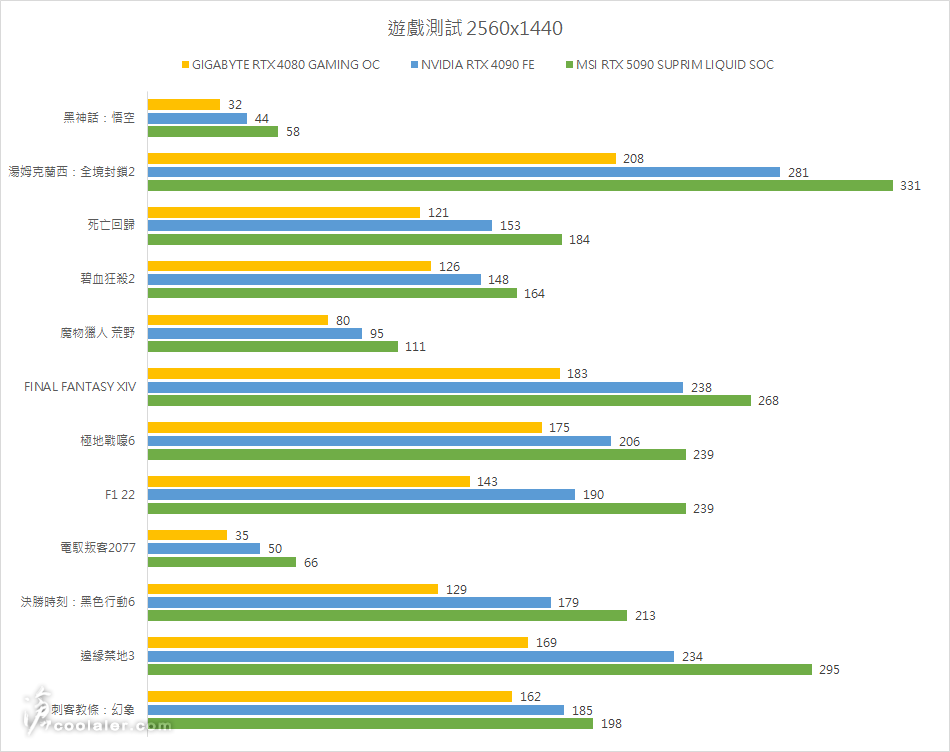

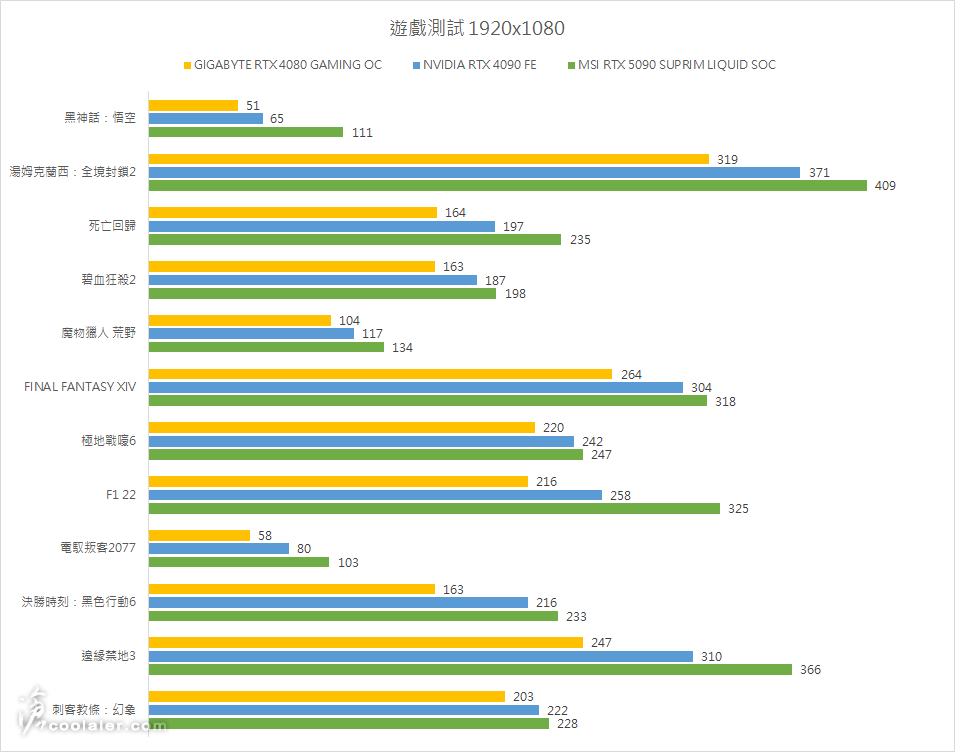

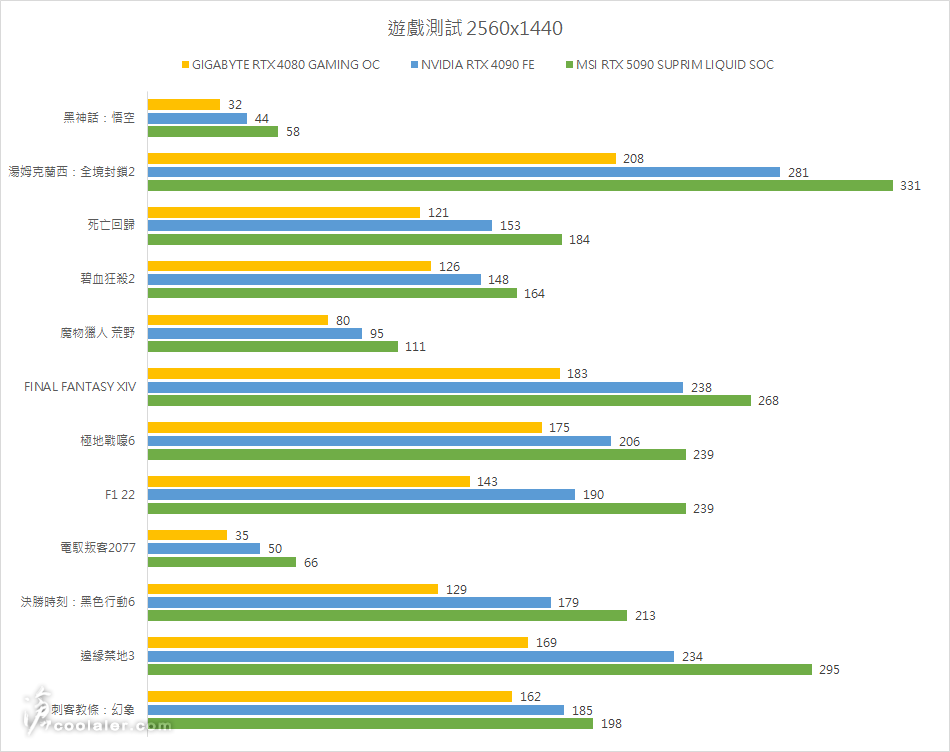

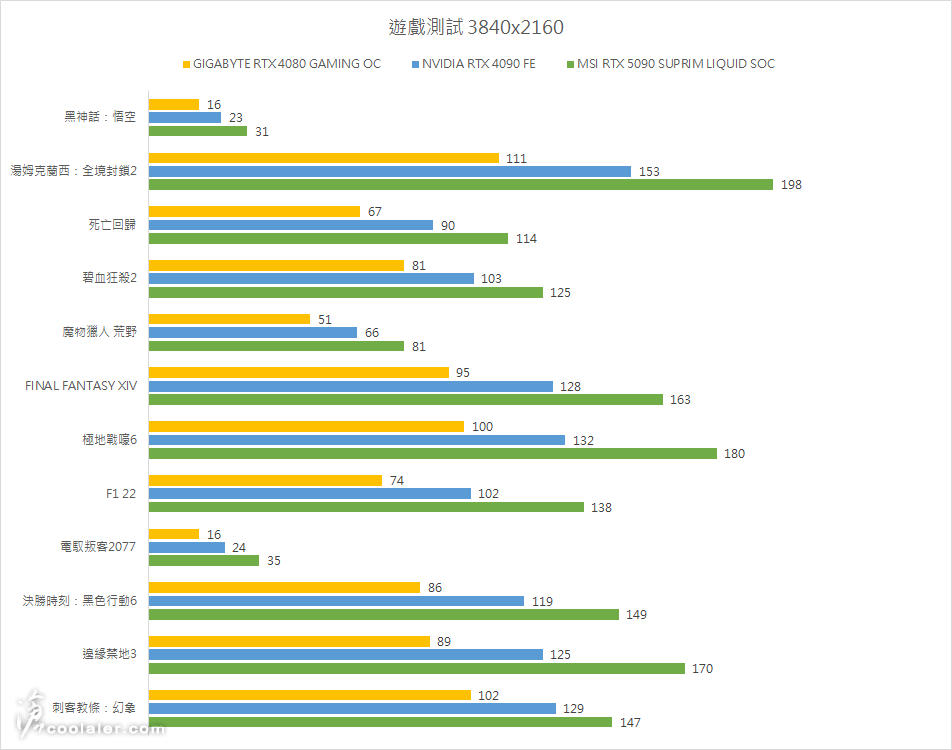

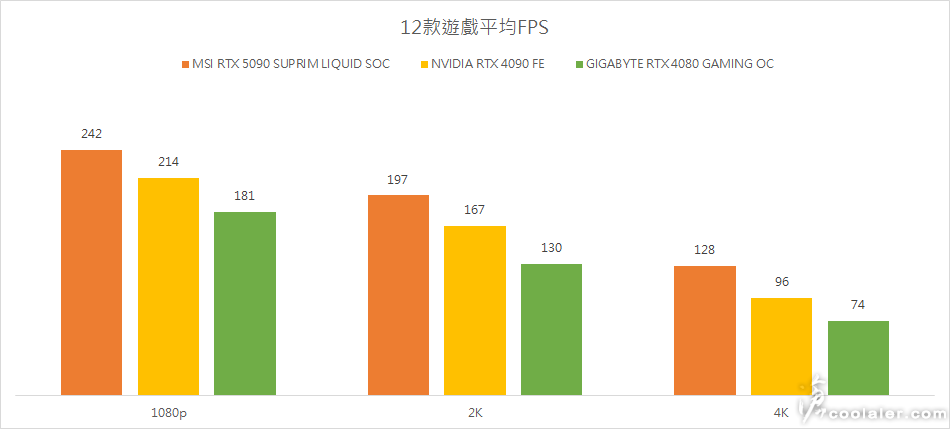

多數以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形效能為最高,有光追則開啟光追,無 DLSS 畫格生成,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。

1920x1080

2560x1440

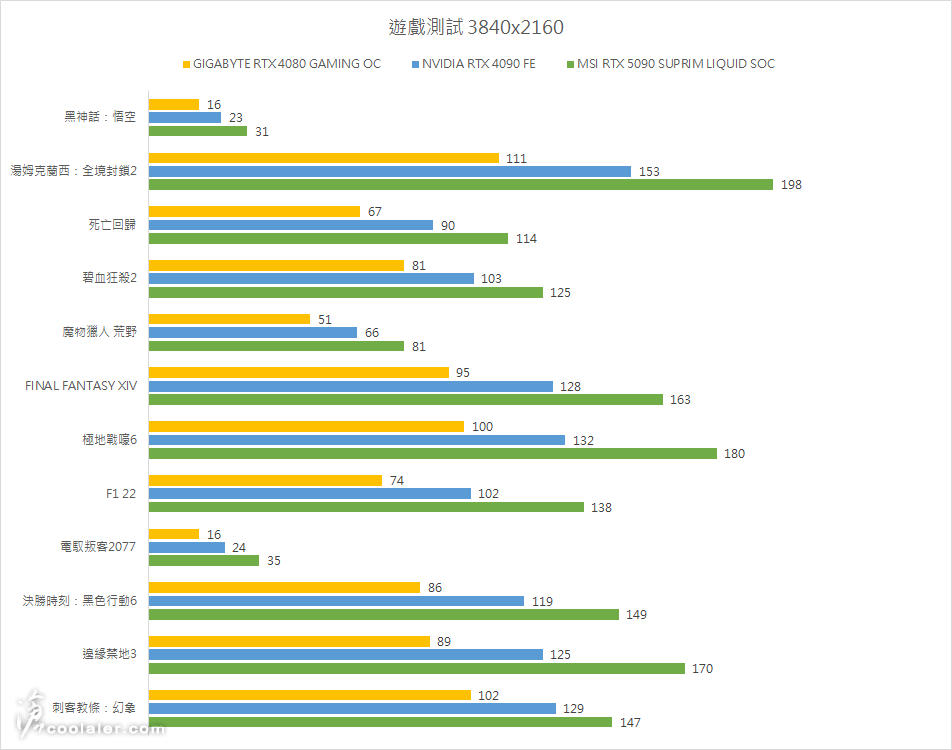

3840x2160

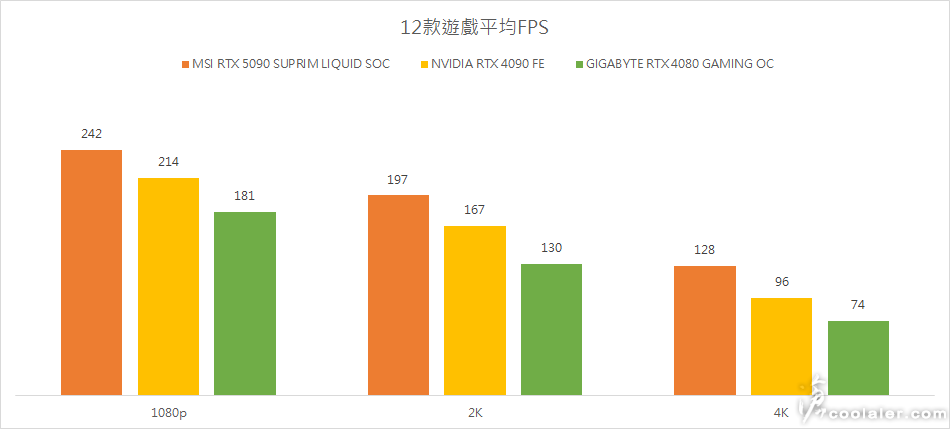

12款遊戲平均 FPS 比較。

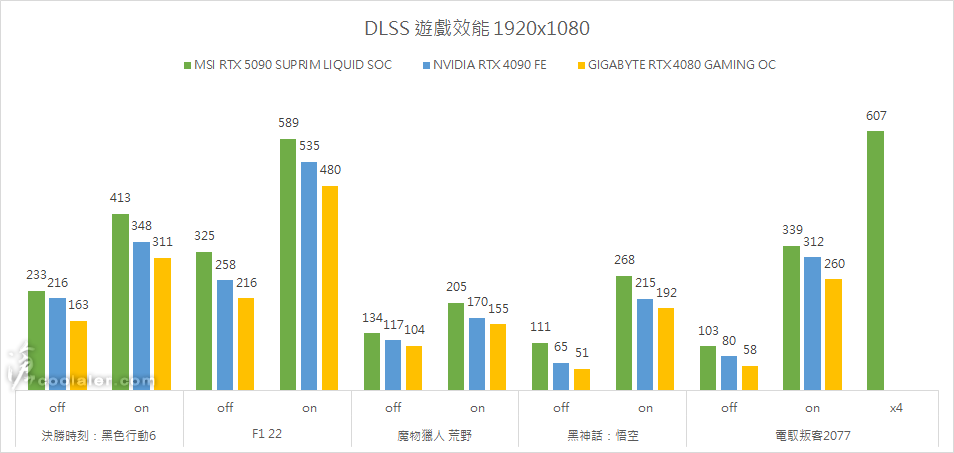

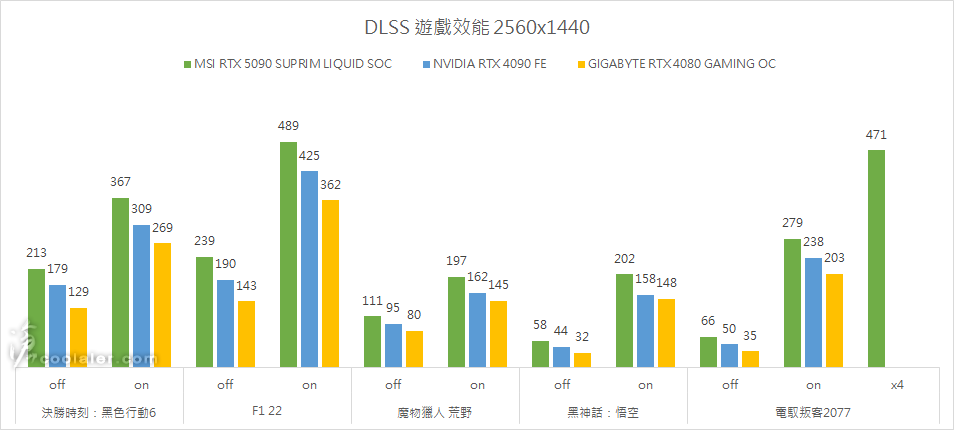

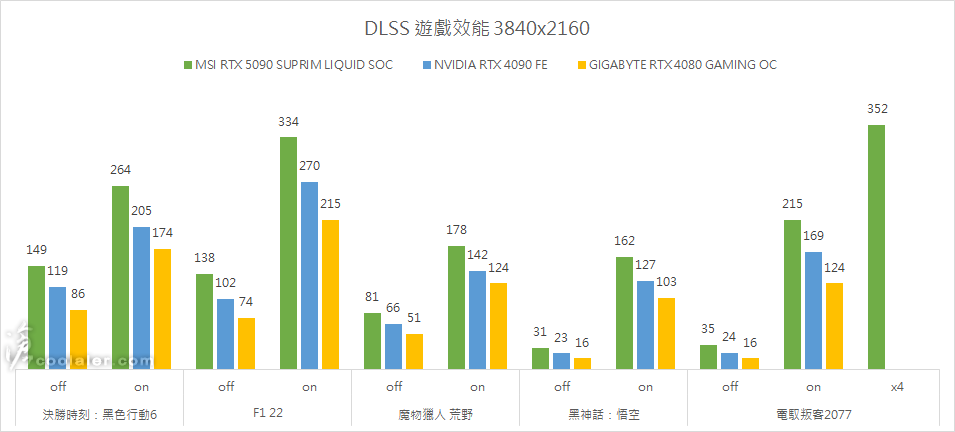

DLSS 遊戲效能

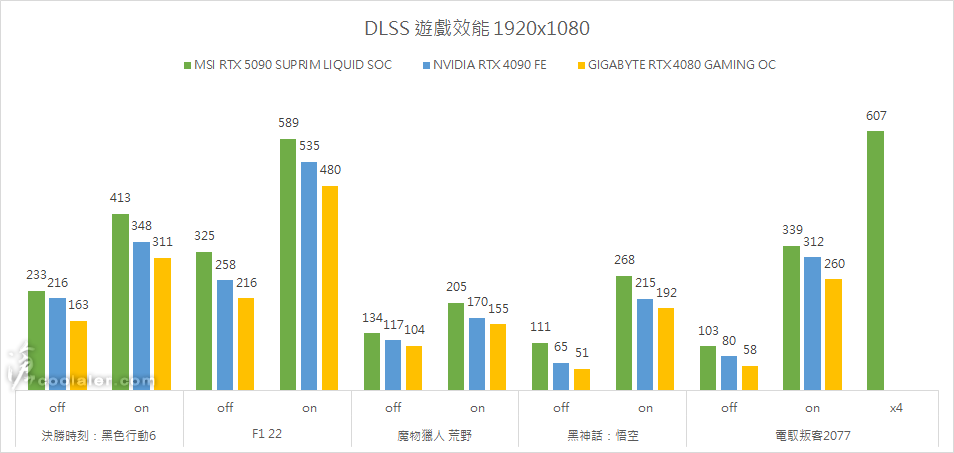

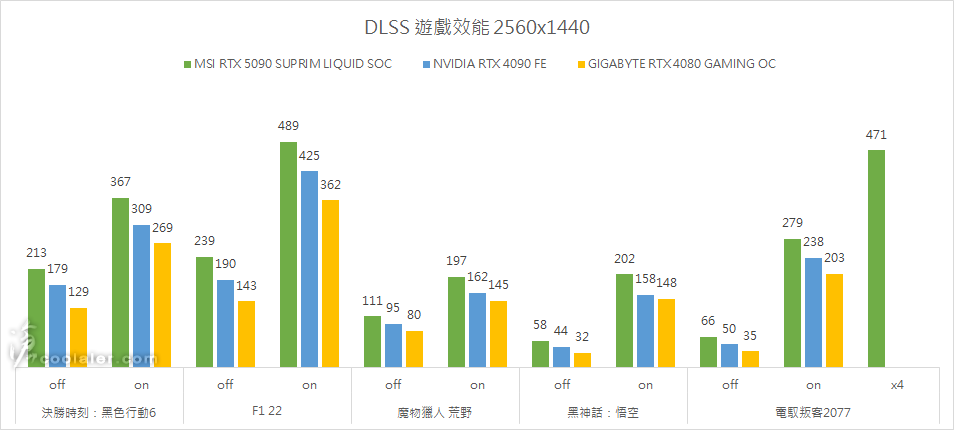

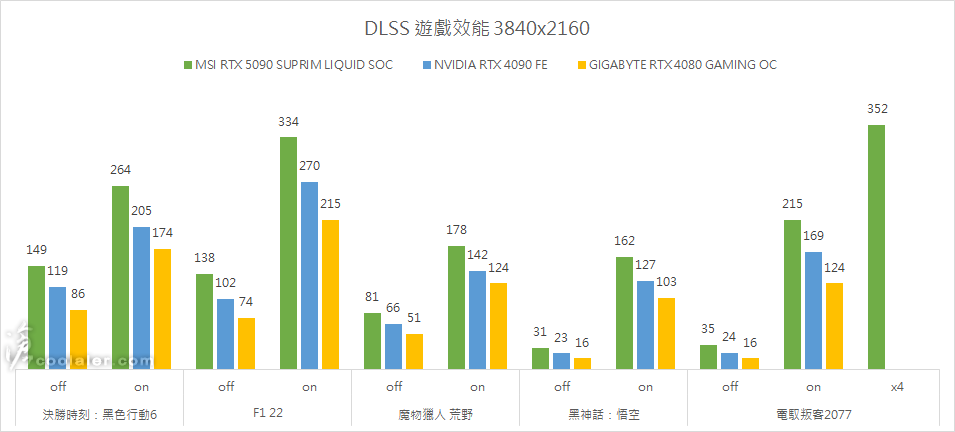

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

1920x1080

2560x1440

3840x2160

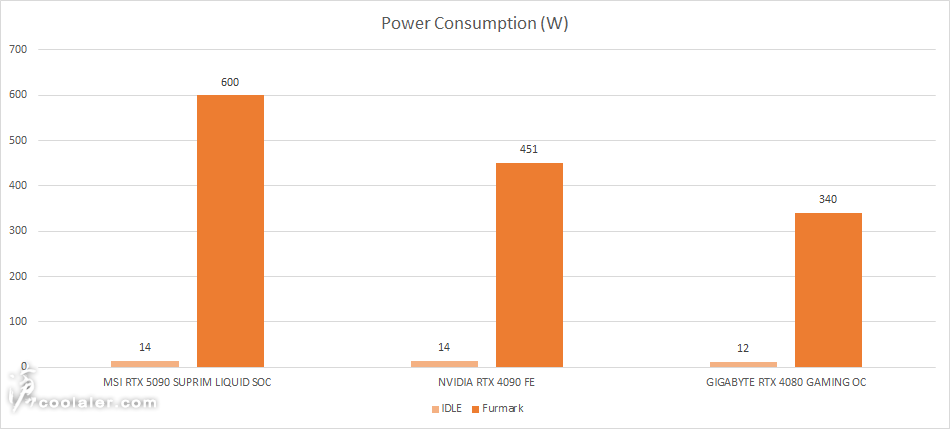

功耗與溫度測試

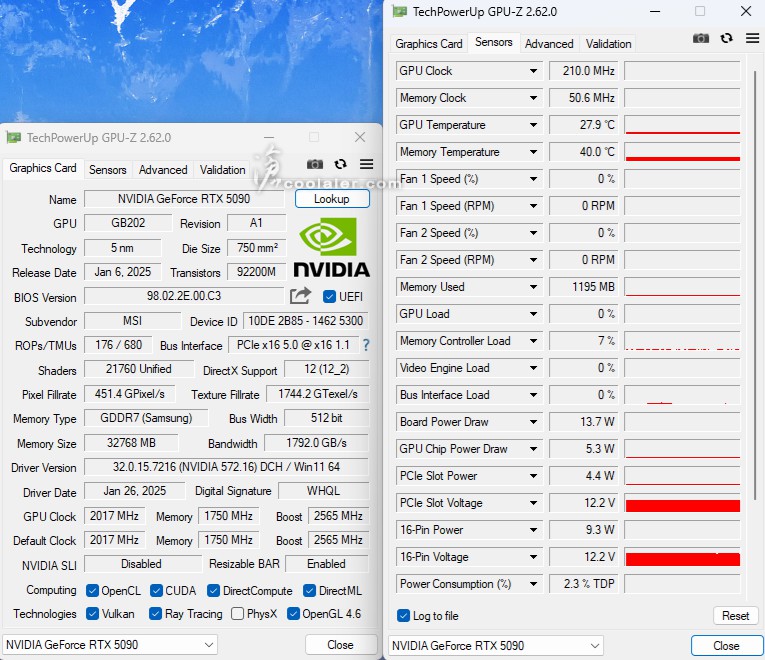

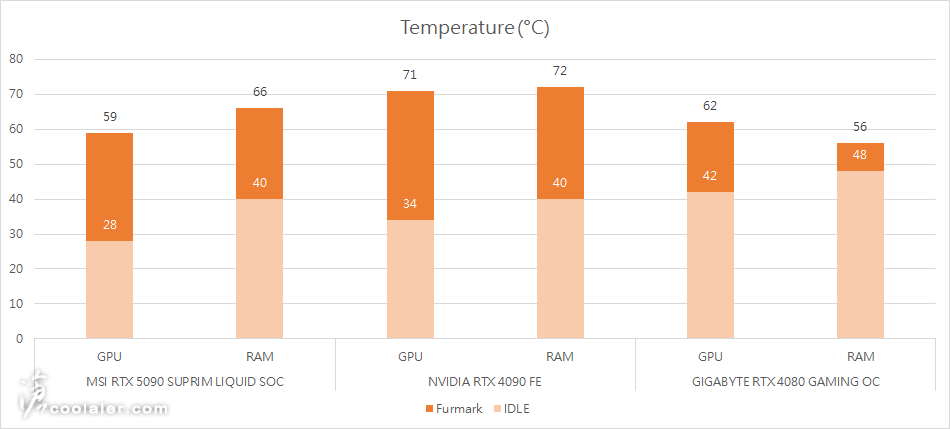

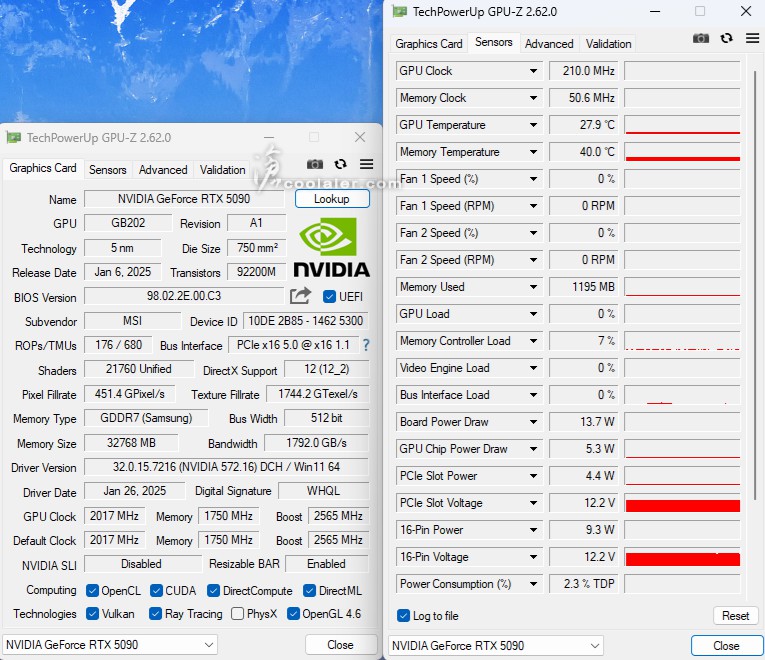

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心只有28度左右,記憶體溫度40度,風扇都是0%停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約13.7W。

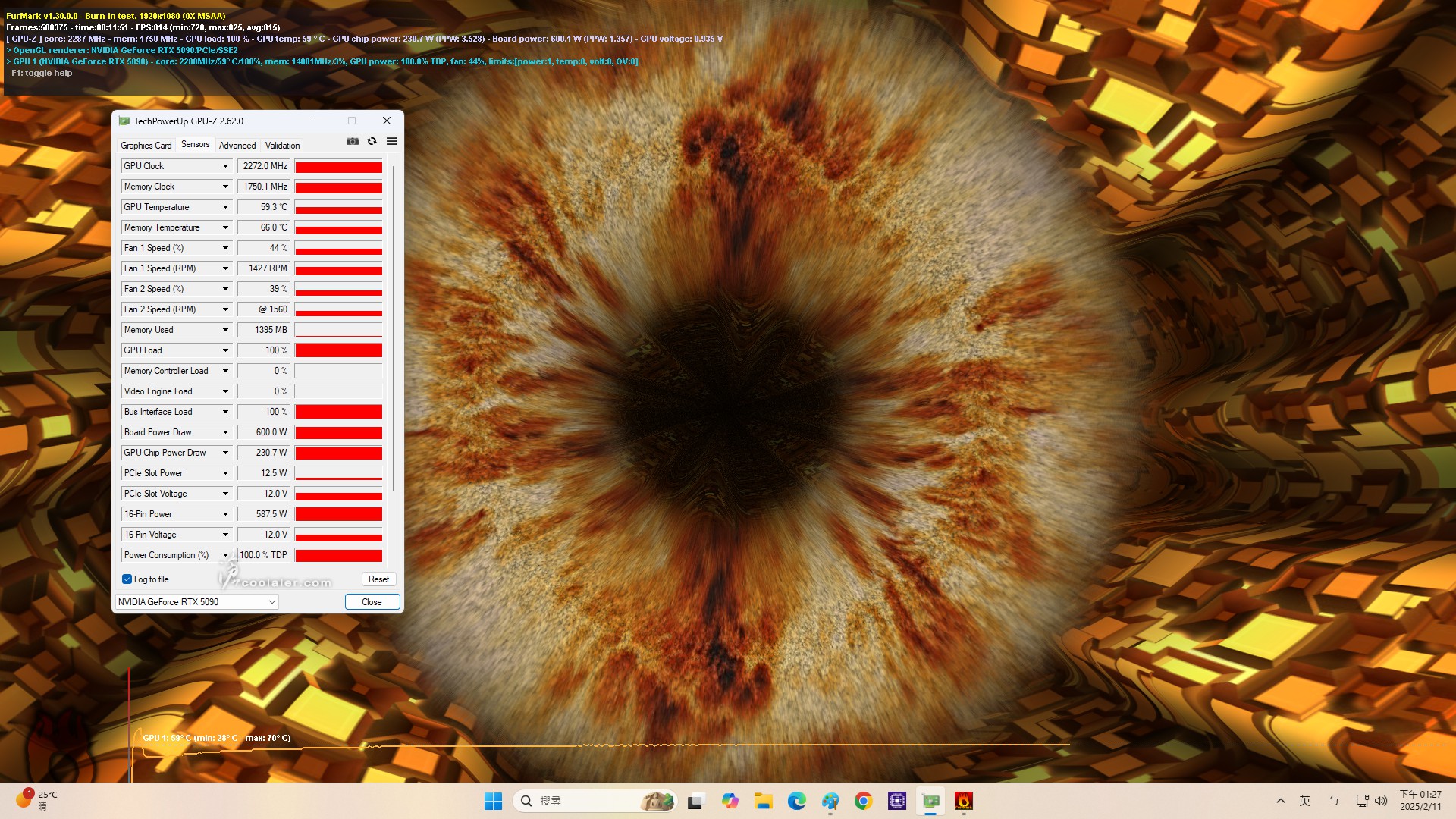

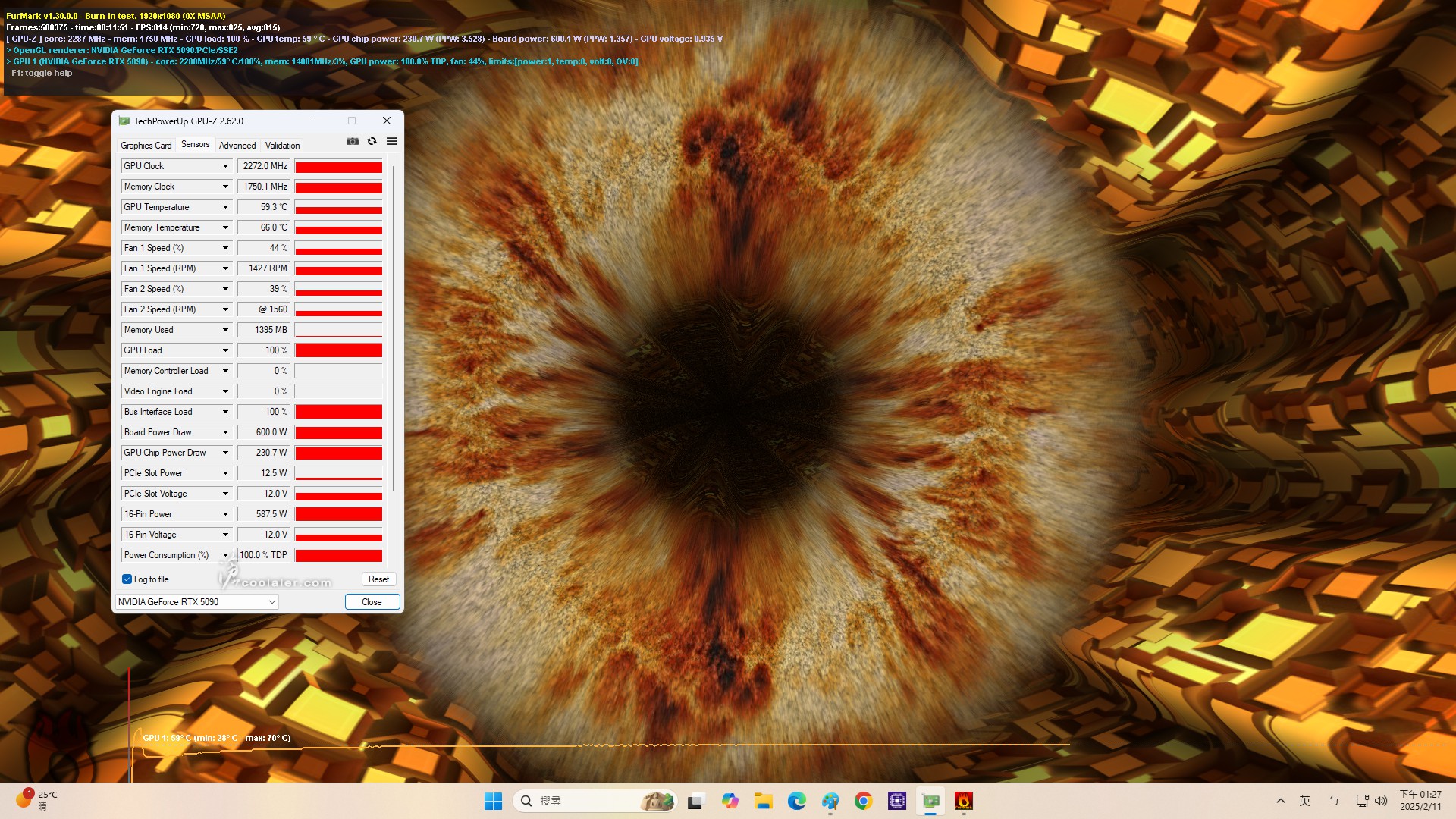

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖,燒機時一開始溫度迅速攀升到最大溫度70度,不過隨即迅速下降,燒機10分鐘控制維持在59度左右,記憶體溫度僅66度,風扇轉速大概在44%,最大 FPS 為825,平均 FPS 815,降幅很小,並沒有因為溫度控制而降速。

RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 因為支援 0dB 完全靜音設計的關係,風扇未達到工作溫度是完全停轉,而水冷幫浦也會降為低流速狀態,燒機時會瞬間攀升到70度,主要是需要一點時間來達到水冷循環,所以才會有一開始溫度上升之後隨即降低的情況,如果有入手此卡的玩家不用太擔心,這是正常現象。當然你也可以透過軟體讓顯卡低負載時也維持散熱運轉。

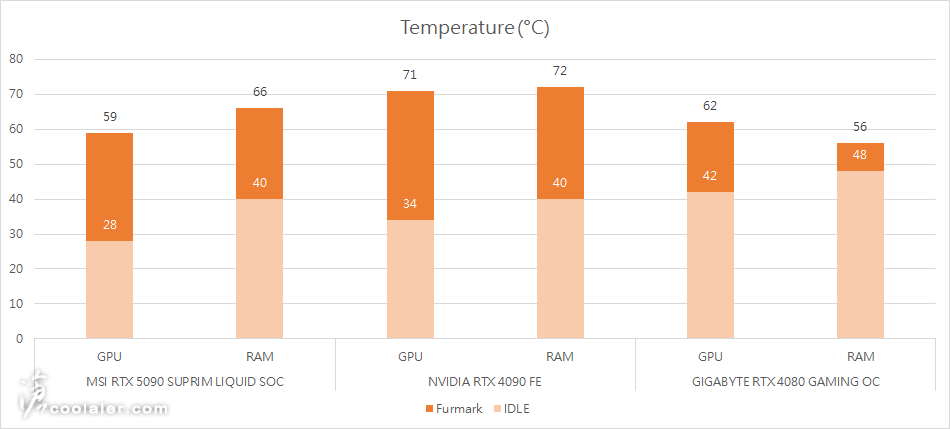

溫度,採用水冷系統的關係,溫度控制得還不錯,最高59度,記憶體溫度也只66度。

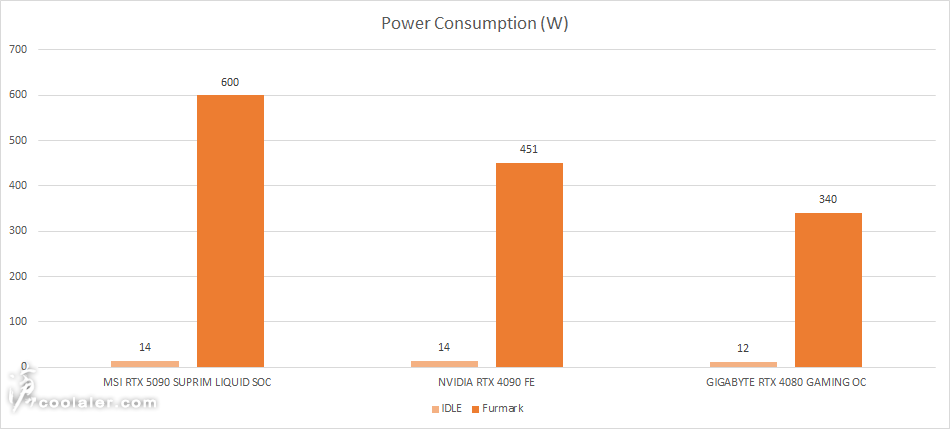

功耗,GAMING 模式下妥妥的 600W 峰值,SILENT 模式則會低一點 575W。

小結

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 因為是超頻版本,相較於 RTX 5090 FE 有比較高的時脈,最高 Boost 差異為 7%(MSI Center 超頻),所以照理會比 FE 效能要來得高一點,過陣子可能會入手 FE 版再來進行效能比較。散熱的部分無疑搭配一體式水冷是相當強悍,Furmark 燒機大概控制在59~60度,風扇轉速 44%,還有不少空間,夏天應該也能足以應付,主要缺點大概就是需要一個 360 AIO 的安裝位,如果 CPU 也搭配 360 水冷,就會需要考量到能裝上2組 AIO 的機殼。

無 DLSS 的前提下,RTX 5090 整體遊戲效能大約是高出 RTX 4090 33%,當然這一代有一些新的架構技術,例如 DLSS 4 的四倍畫格生成以及 Reflex 2 低延遲,在測試上可以看到 3DMark DLSS 以及遊戲《電馭叛客2077》的優異表現,原本 2077 在 4K 解析度僅有 35 FPS,開啟之後可以達到 352 FPS,直接變10倍。另外也實測了近期將上市的遊戲大作《魔物獵人 荒野》,4K 特效全開以及光線追蹤最高設定下不開 DLSS 是可以達到 81 FPS ,開啟 DLSS 最高效能則能提升一倍以上達到 178 FPS。

AI 效能的部分,這代 Blackwell GPU 架構使用新一代 Tensor Core ,增加了對 FP4 浮點運算精確度的支援,在 AI 圖片生成 FLUX.1 FP4 測試 RTX 5090 只需要16秒不到即可完成,而 RTX 4090 則需要約74秒。

功耗的部分 RTX 5090 FE 就要575W,MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 的 GAMING 模式則高一點 600W,相較於 RTX 4090 FE 版 450W 相比增加 28%、33%,這也幾乎是遊戲效能增加的幅度。

NVIDIA RTX 50 系列採用了 Blackwell 架構核心,相比 RTX 40 系列除了架構升級之外,也採用了新的 GDDR7 記憶體,新一代的神經渲染,可將 AI 運算增加最高三倍,另外也導入了全新的 DLSS 4 、Reflex 2、4:2:2 H.264 / H265 影片編解碼等技術支援。關於詳細內容可參考以下連結。

NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析

NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能

MSI 在 RTX 5090 系列中首發就有六款之多,包括 SUPRIM LIQUID SOC、SUPRIM SOC、VANGUARD SOC、VANGUARD SOC LAUNCH EDITION、GAMING TRIO OC、VENTUS 3X OC,其中最為高階的也是此次要開箱的水冷版本 RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC。

外盒相當巨,畢竟內部包含了 360 AIO 水冷。右上角顯示 SOC EDITION,以往高階都是為 OC 或 X 字樣,這一代則是使用 SOC ,超級超頻版?RTX 5090 標準核心 Boost 時脈為 2410MHz,而 MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 的 Extreme Performance 可達 2580MHz(MSI Center),超頻幅度有 7%。記憶體的部分則是維持 28Gbps。

RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 主要規格與特色,採用混合式散熱空冷加上水冷系統、進階效能幫浦、專利水冷頭、微鰭銅基座、360mm鋁製水冷排、耐用水冷管與防刮包覆等。

在配件的部分有,4個 8pin 轉 12V-2x6 接頭、水冷排固定螺絲、說明書。在電源轉接頭顯卡的部分採用了黃色處理,這也是很直覺化的設計,當你插好插滿就不會看到黃色,反之請固定好在開機。這主要是針對之前 RTX 4090 曾出現熔毀問題的解決方案之一,當接頭有插好插滿就比較不會有未接實出現負荷過大的問題。

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 採用混合式散熱器設計,在顯卡本體上有一顆風扇,內部水冷頭、幫浦與散熱器,連接 360mm 三風扇水冷排,水管長度大約44公分,基本於機殼上置或前置都沒問題。

本體也不算小張,尺寸是 280 x 148 x 51mm,2.5插槽設計,有一顆9.5公分風扇輔助散熱。

在本體外框銀色部分是採用了金屬材質,表面有髮絲紋處理,加上立體折線設計,左下角則有 SUPRIM 的字樣刻印,整體看起來是相當有質感。

採用 STORMFORCE 10公分風扇,7扇葉外緣相連,可以有更好的集中氣流與風壓,並保持較低噪音。

在風扇下緣有階梯式立體造型設計,金屬框架右側邊則有鑽切處理,另外在風扇框左側ㄑ型則有內嵌燈效。

頂部前側有 GEFORCE RTX 字樣,上方則是內嵌 SUPRIM 字樣燈效。

採用 12V-2x6 電源接口。

頂部尾端有斜切造型,上面有 SUPRIM 系列的鑽石水晶 Logo 標誌。這部分開機也會有燈效。

水冷管為後方穿出。水管的部分有採用編織包覆。

顯卡背面有金屬板,有採用髮絲紋處理,兩種不同深淺灰色不同的方向刷紋。

後方也有一個 SUPRIM 系列的鑽石水晶 Logo 標誌。金屬背板尾端刻意部分鏤空設計,內框立體斜紋外露呈現設計感。

有雙 BIOS 設計,在顯卡頂部有個切換開關,可切 SILENT 靜音或 GAMING 遊戲模式,主要是風扇控制速度差異,以及功耗也有差別。SILENT Boost 最高為 2527MHz,功耗最高 575W;GAMING Boost 最高 2580MHz,功耗最高 600W。

輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。

水冷排加上風扇的尺寸是 394 x 121 x 55mm,可以看到風扇外部沒有連接線。

STORMFORCE 12公分風扇,造型、扇葉都與本體上面的10公分相同,扇葉外緣相連,可集中氣流並降低噪音。

風扇與風扇之間採用很短的連接線藏於內部。

燈效的部分在頂部 SUPRIM 字樣、尾端 Logo 以及風扇左側。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: FSP VITA GM 1000W

OS: Windows 11

測試除了 RTX 5090 之外,也加入了同平台所測 RTX 4090 FE 以及 GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC 這兩張顯卡進行比較。為了不把版面拉太長,後兩者就直接圖表數據,不上測試圖。

3DMark 效能測試

Fire Strike Extreme:47907

Graphics score:59344

Physics score:39622

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了31.8%。

Fire Strike Ultra:31649

Graphics score:32803

Physics score:39744

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了32.5%。

Time Spy:37960

Graphics score:49561

CPU score:16317

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了33.2%。

Time Spy Extreme:18891

Graphics score:26210

CPU score:7316

以圖形 Graphics 分數來看,RTX 5090 相較於 RTX 4090 高出了37.8%。

Port Royal:37347

Steel Nomad:14362

Speed Way:14857

與 RTX 4090 相比,Speed Way 高出 44.8%;Steel Nomad 高出 55.8%;Port Royal 高出 43.6%。

NVIDIA DLSS 3

off:83.53

on:292.80

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:83.63

on:531.01

與 RTX 4090 相比,原生效能高出 40.8%,DLSS3 高出 35.7%。RTX 5090 在4倍模式相較於原生效能提高 535.5%。

AI 效能測試

V-Ray GPU score (CUDA):4907

V-Ray GPU score (RTX):15174

RTX 5090 於 CUDA 的測試項目並不正常,因為相比 RTX 4090 是要更低,甚至低於 RTX 4080 ,不確定是否是 V-Ray 的計算方式或是驅動問題。另外 RTX 項目應該就合理一點,相比 RTX 4090 大約高出 38.4%

Procyon AI Text Generation

PHI 3.5:6222

MISTRAL 7B:6890

LLAMA 3.1:6747

LLAMA 2:7099

與 RTX 4090 相比,PHI 3.5 +18.7%;MISTRAL 7B +28.9%; LLAMA 3.1 +33.5%;LLAMA 2 +34.4%。

Procyon FLUX.1 (FP8) 圖像生成

Overall image generation speed:6.480 s/image

Overall duration:25.918s

Procyon FLUX.1 (FP4) 圖像生成

Overall image generation speed:3.866 s/image

Overall duration:15.465s

圖像生成以秒為單位,越少越好。相較於 RTX 4090 ,FLUX.1 在 FP8 版下 RTX 5090 要少 27.3% 的時間,FP4 版則有更高優勢,RTX 4090 跑完4圖要73.828秒,而 RTX 5090 則是15.465秒完成,差異4.7倍。

遊戲效能

多數以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形效能為最高,有光追則開啟光追,無 DLSS 畫格生成,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。

1920x1080

2560x1440

3840x2160

12款遊戲平均 FPS 比較。

DLSS 遊戲效能

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

1920x1080

2560x1440

3840x2160

功耗與溫度測試

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心只有28度左右,記憶體溫度40度,風扇都是0%停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約13.7W。

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖,燒機時一開始溫度迅速攀升到最大溫度70度,不過隨即迅速下降,燒機10分鐘控制維持在59度左右,記憶體溫度僅66度,風扇轉速大概在44%,最大 FPS 為825,平均 FPS 815,降幅很小,並沒有因為溫度控制而降速。

RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 因為支援 0dB 完全靜音設計的關係,風扇未達到工作溫度是完全停轉,而水冷幫浦也會降為低流速狀態,燒機時會瞬間攀升到70度,主要是需要一點時間來達到水冷循環,所以才會有一開始溫度上升之後隨即降低的情況,如果有入手此卡的玩家不用太擔心,這是正常現象。當然你也可以透過軟體讓顯卡低負載時也維持散熱運轉。

溫度,採用水冷系統的關係,溫度控制得還不錯,最高59度,記憶體溫度也只66度。

功耗,GAMING 模式下妥妥的 600W 峰值,SILENT 模式則會低一點 575W。

小結

MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 因為是超頻版本,相較於 RTX 5090 FE 有比較高的時脈,最高 Boost 差異為 7%(MSI Center 超頻),所以照理會比 FE 效能要來得高一點,過陣子可能會入手 FE 版再來進行效能比較。散熱的部分無疑搭配一體式水冷是相當強悍,Furmark 燒機大概控制在59~60度,風扇轉速 44%,還有不少空間,夏天應該也能足以應付,主要缺點大概就是需要一個 360 AIO 的安裝位,如果 CPU 也搭配 360 水冷,就會需要考量到能裝上2組 AIO 的機殼。

無 DLSS 的前提下,RTX 5090 整體遊戲效能大約是高出 RTX 4090 33%,當然這一代有一些新的架構技術,例如 DLSS 4 的四倍畫格生成以及 Reflex 2 低延遲,在測試上可以看到 3DMark DLSS 以及遊戲《電馭叛客2077》的優異表現,原本 2077 在 4K 解析度僅有 35 FPS,開啟之後可以達到 352 FPS,直接變10倍。另外也實測了近期將上市的遊戲大作《魔物獵人 荒野》,4K 特效全開以及光線追蹤最高設定下不開 DLSS 是可以達到 81 FPS ,開啟 DLSS 最高效能則能提升一倍以上達到 178 FPS。

AI 效能的部分,這代 Blackwell GPU 架構使用新一代 Tensor Core ,增加了對 FP4 浮點運算精確度的支援,在 AI 圖片生成 FLUX.1 FP4 測試 RTX 5090 只需要16秒不到即可完成,而 RTX 4090 則需要約74秒。

功耗的部分 RTX 5090 FE 就要575W,MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 的 GAMING 模式則高一點 600W,相較於 RTX 4090 FE 版 450W 相比增加 28%、33%,這也幾乎是遊戲效能增加的幅度。