- 已加入

- 11/8/04

- 訊息

- 2,281

- 互動分數

- 0

- 點數

- 0

- 年齡

- 46

因應目前高速多核心處理器以及多張顯示卡併行運算,需要強力的電源供應器作為後盾,Corsair在模組化HX系列中,推出輸出達1000W的機種,提供多組輸出接頭,並維持線材使用彈性,來滿足目前高階使用者及玩家的需求,以下是HX1000的簡介及測試。

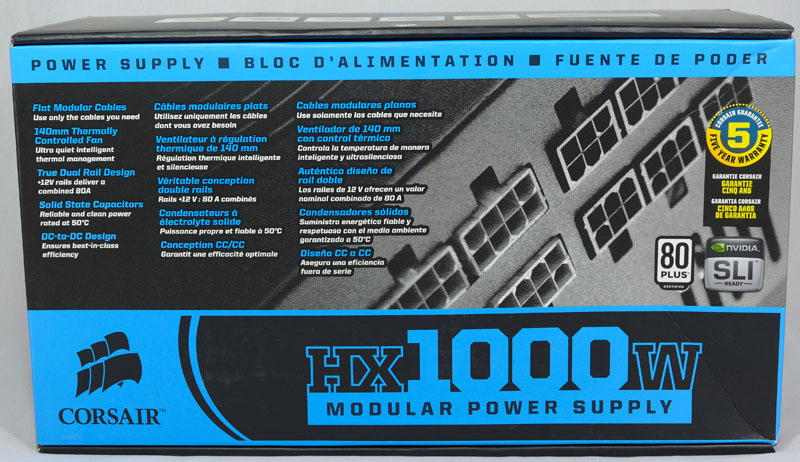

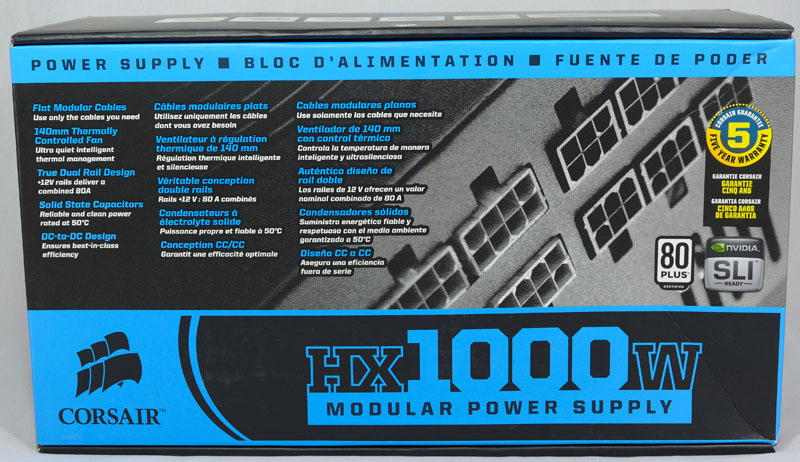

藍色與黑色配色為主的長型外盒正面,下方Corsair商標及HX1000W字樣相當明顯,左側處為三國語言的特色說明文字,右側小圖示說明此電源通過80PLUS、並符合Nvidia SLI認證及提供五年保固服務。

外盒背面,用整體及內部照片來解說主要特色,例如平行帶狀模組化線材、14公分風扇、獨立雙功率級設計、採用固態電容及DC-DC轉換器,其他還有各路輸出規格表及各瓦數下風扇轉速圖表。

外盒側面以實體照片說明接頭種類與提供數目。

另一側面以三國語言說明產品各項特點。

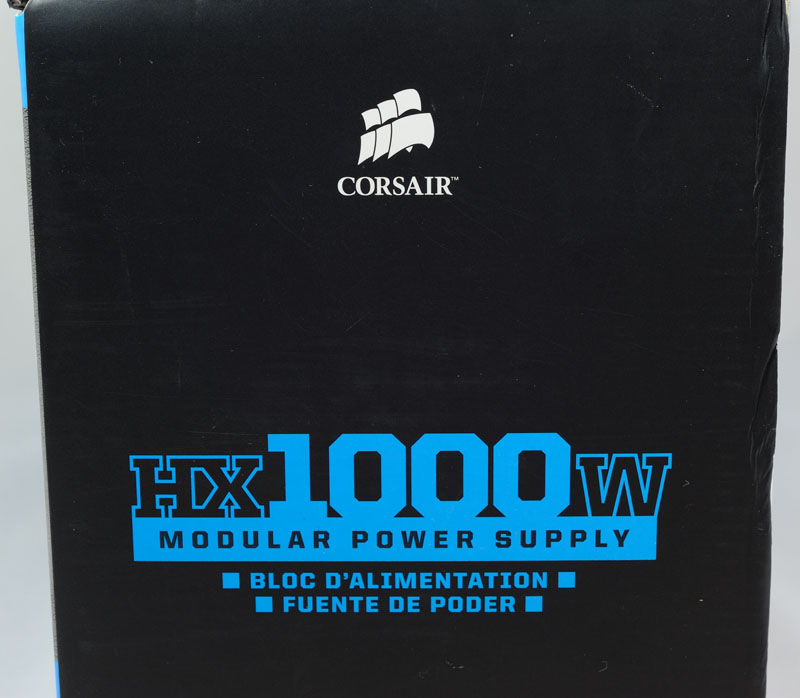

Corsair海盜船及HX1000W系列商標也印在外盒側面上。

包裝內容一覽,配件有125V 15A安規電源線、固定螺絲、整線束帶、商標貼紙、說明書、印有商標的黑色模組化線路收納包。

電源本體外觀為黑色霧面烤漆,兩側側面有裝飾用的藍色Corsair標誌及HX1000W字樣貼紙。

後方的六角形蜂巢網狀散熱出風口,標準規格交流輸入插座及大型電源總開關亦設置於此。

與外殼同色系的消光黑風扇護網,蓋住14公分風扇的進氣口,避免被風扇葉片誤傷,中央圓形處還有Corsair的海盜船商標。

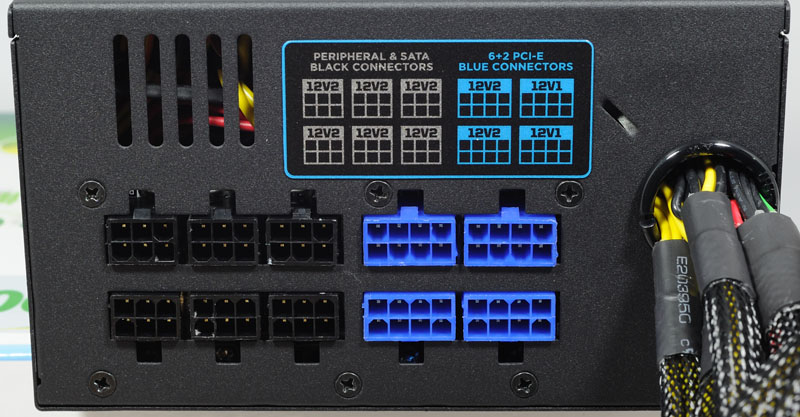

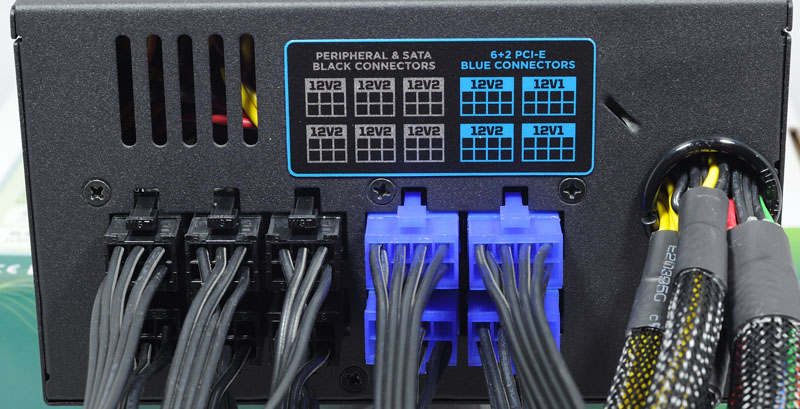

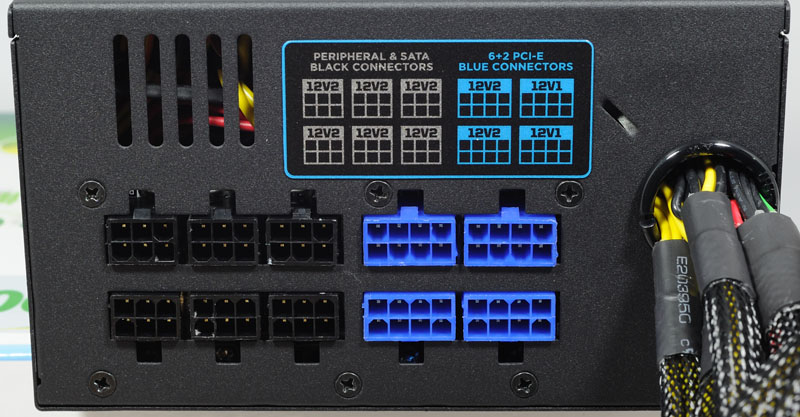

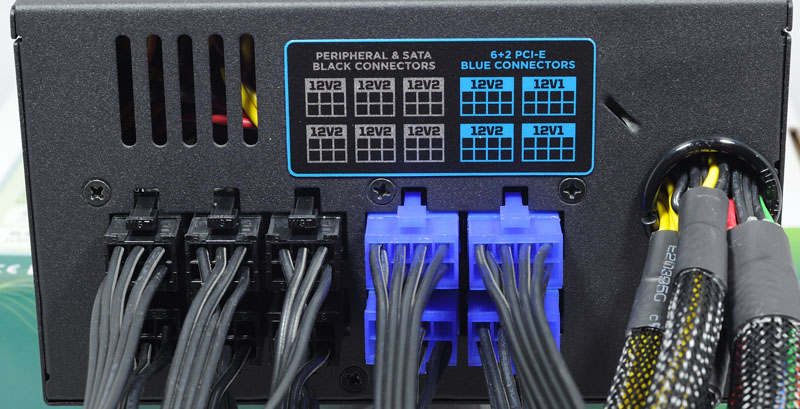

模組化線組輸出插座,以不同顏色的插座與文字表示所連接的裝置種類,並在每組接頭上標上其使用的12V迴路編號。

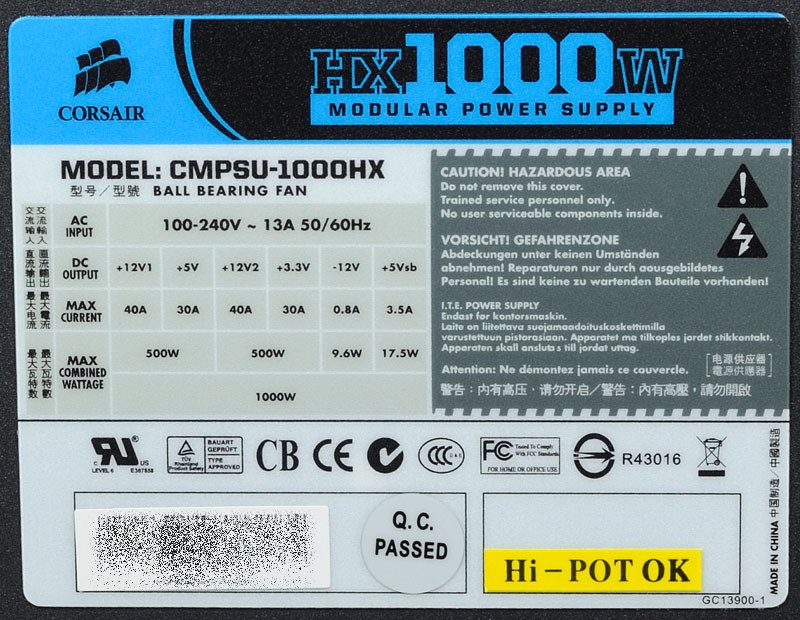

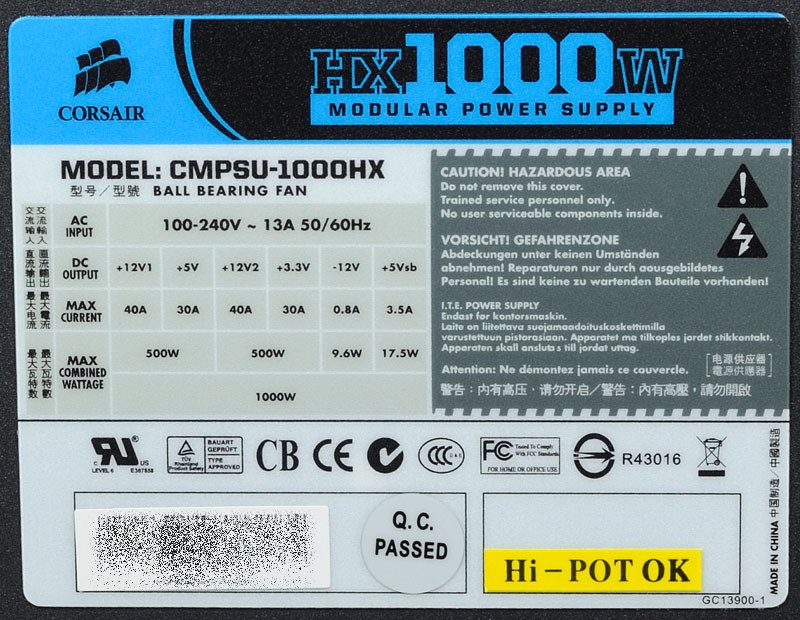

貼在電源本體背面的輸出規格標籤,因為有兩組功率級,提供兩組12V,最大輸出電流量達每路40A,每組12V個別負責3.3V與5V的轉換,其單組總和功率為500W。

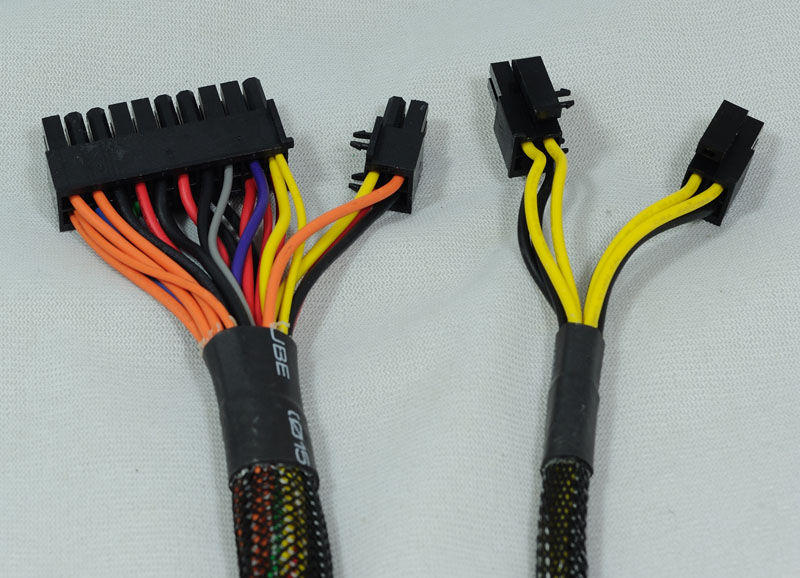

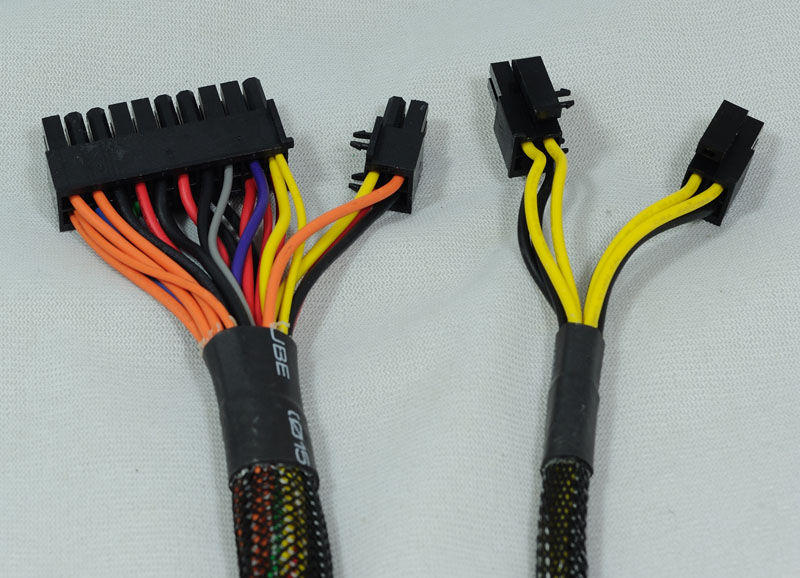

非模組化的主要電源接頭,提供一組ATX 20+4P接頭與一組EPS/ATX12V 4P+4P兩用處理器電源接頭,線路本體採黑色隔離網包覆處理。

非模組化的PCIE顯示卡電源線路,兩組線路可提供二個PCIE 6+2P接頭,同樣也採隔離網包覆處理。

所有模組化線路一覽,Corsair提供了額外的線路,可供使用者自行搭配運用。

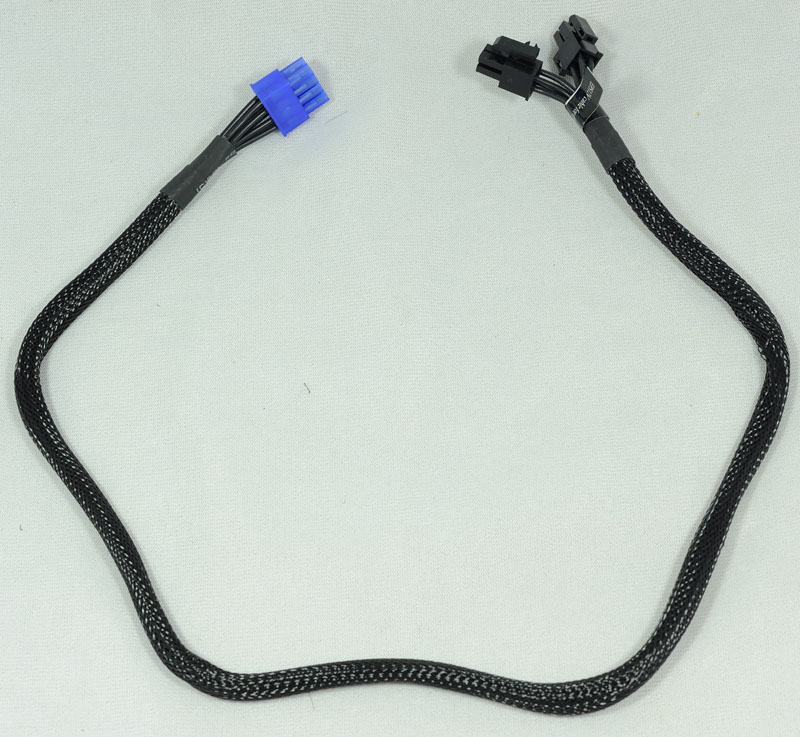

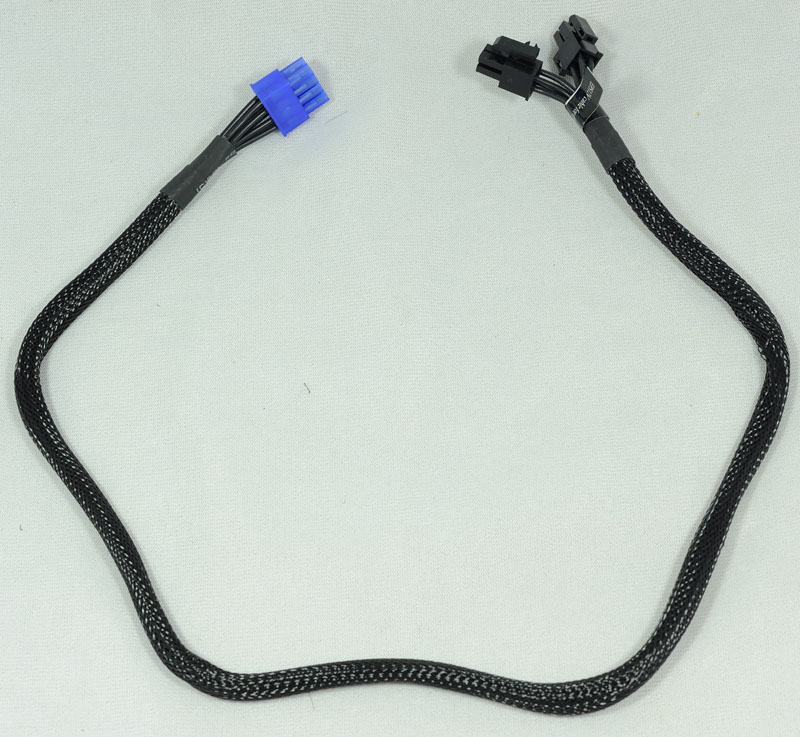

此電源提供的第二組ATX/EPS12V 4P+4P連接線採模組化設計,會佔用PCIE顯示卡電源線路插座,使用者可依需要自行加裝或拔除。

線路本身以隔離網包覆,內部線路均使用黑色絕緣皮,並沒有分線色。

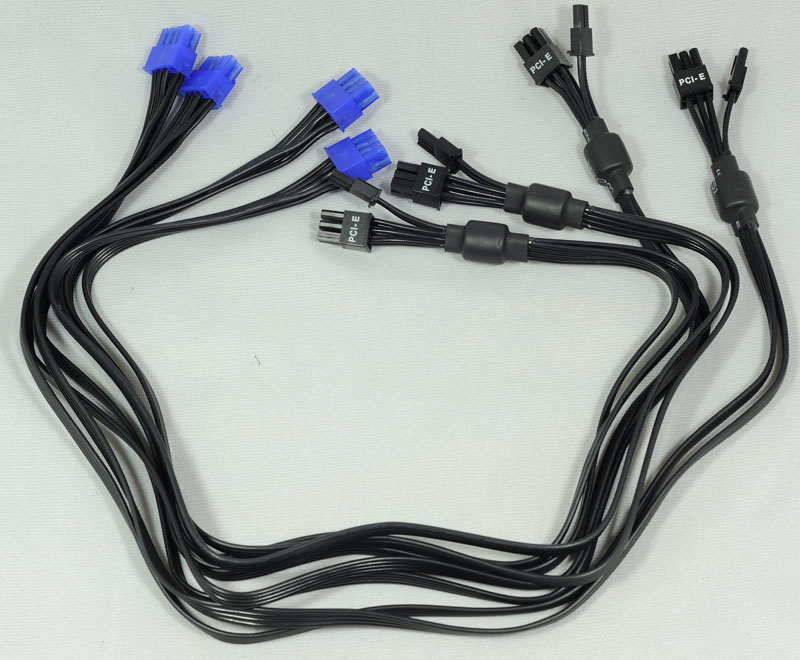

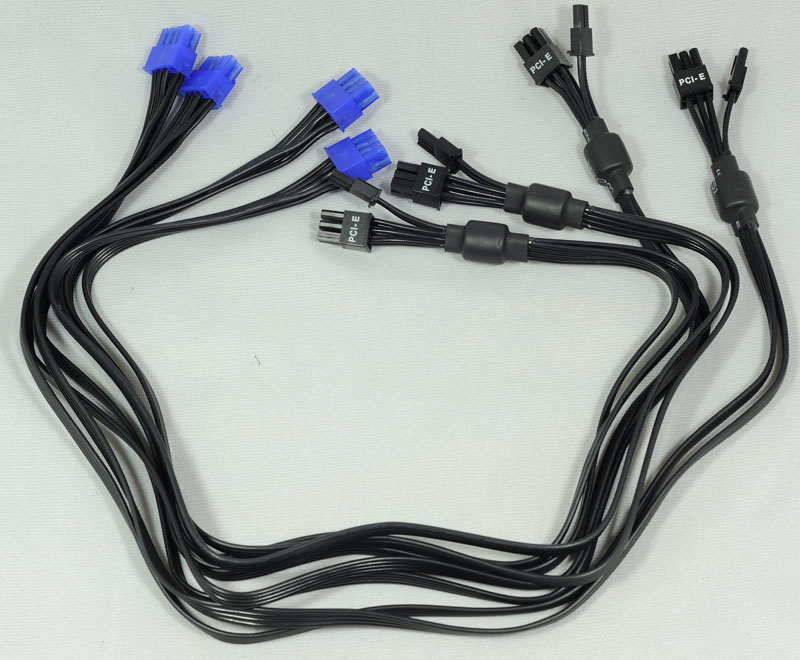

接頭為藍色的PCIE顯示卡電源模組化連接線,提供四組PCIE 6+2P顯示卡電源接頭,線路末端並加上EMI磁環,減少線路上細微雜訊干擾。

週邊裝置電源模組化連接線,四組線路提供12個大4P及2個小4P,大4P採用省力易拔設計。

SATA裝置電源模組化連接線,四組線路提供12個SATA電源接頭,線路中段處使用直角刺破型接頭,線路尾端則使用直式接頭。

模組化線路整段採平行帶狀設計,提升整體質感,但帶狀設計使部分接頭PIN腳有外擴現象,不好插入裝置,且線的顏色都是黑色,無法以顏色判斷是否有連接錯誤現象。

將所有模組化連接線插上後的示意圖。

各插座雖無防呆堵孔,但因為外殼卡榫開口處有寬度限制,兩者線路並無法直接互插,達到防呆的目的。

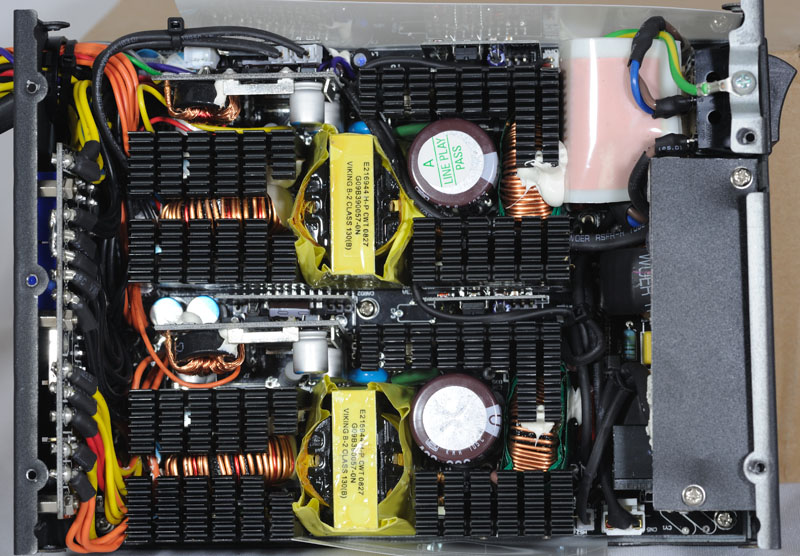

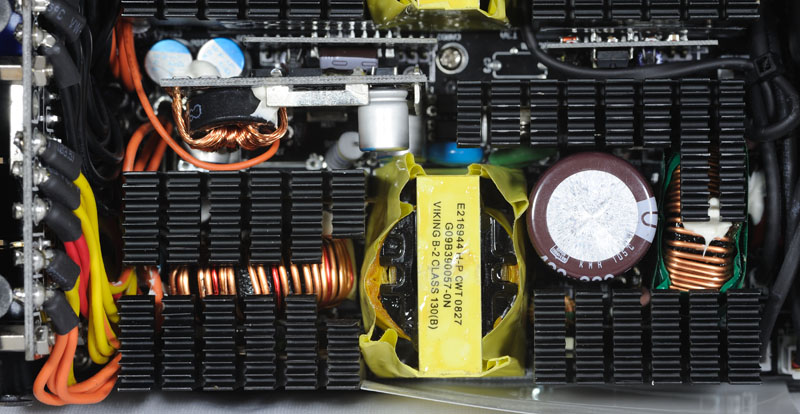

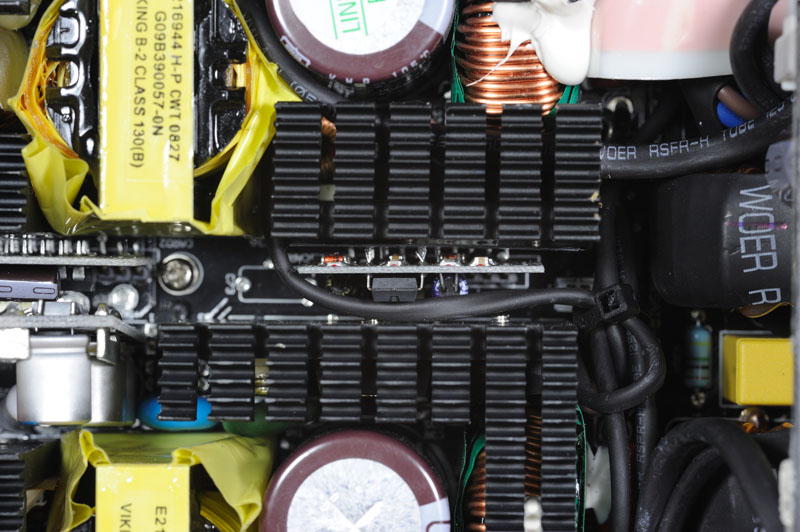

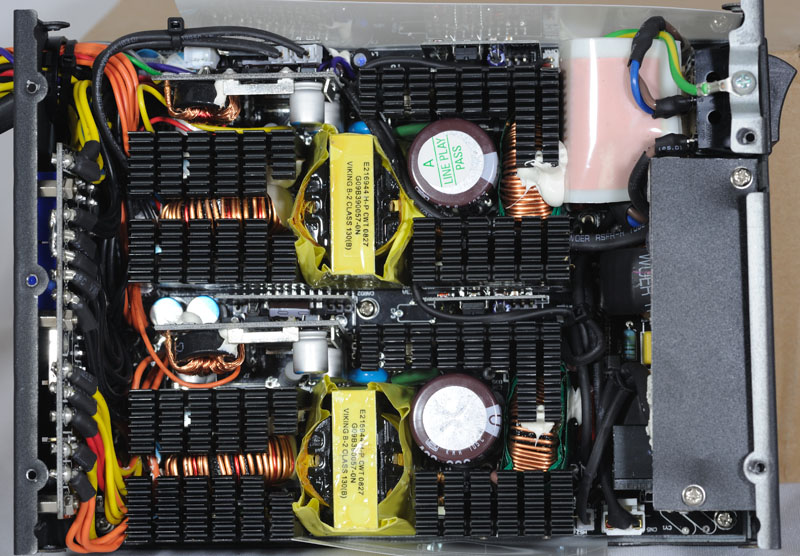

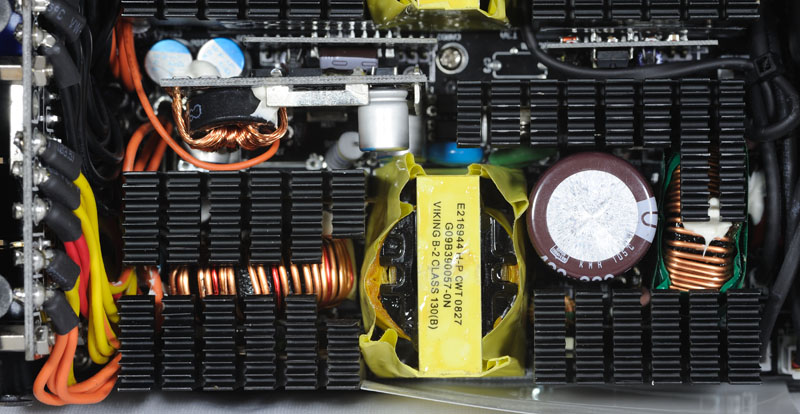

內部結構圖,採用CWT PUC系列的架構,其特點是自橋式整流器後,分割為兩組獨立的功率級電路供應獨立的12V迴路輸出,並透過兩組獨立DC-DC電源轉換電路來供應3.3V與5V,可避免各路輸出不均時彼此拖累的現象。

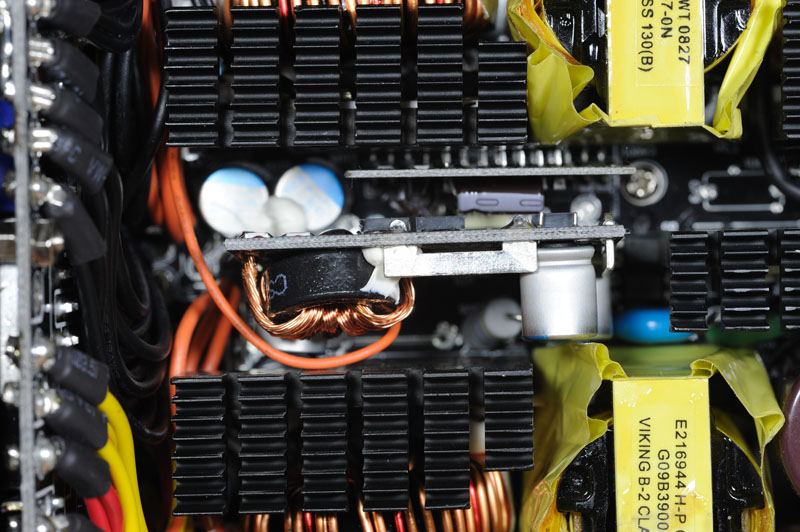

功率元件散熱片及大型磁性元件幾乎占據了內部可用的空間,看起來相當擁擠。

使用的散熱風扇為悅倫D14BH-12 12V 0.7A滾珠軸承14公分風扇,並透過內部溫控電路隨溫度來調節轉速。

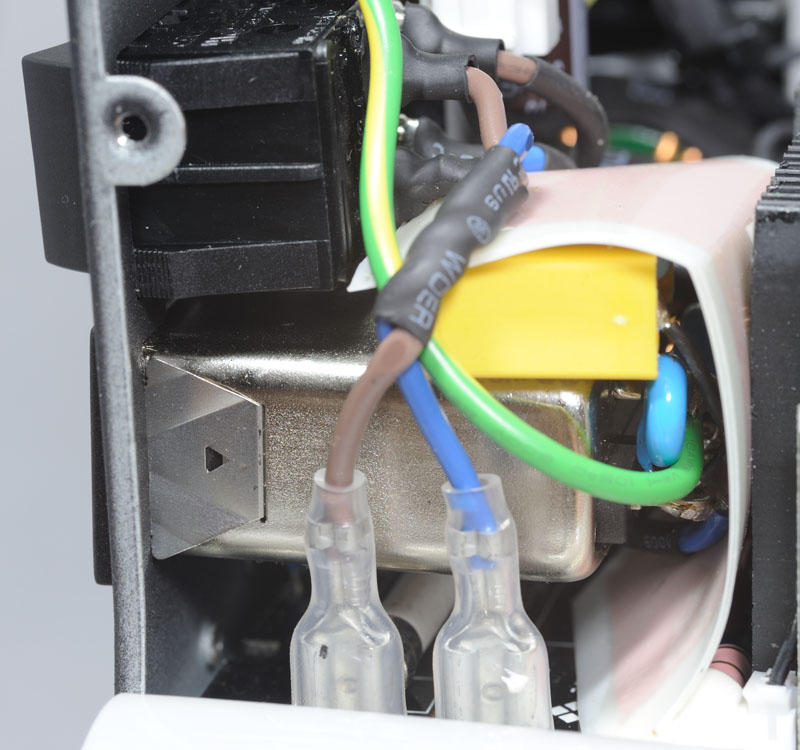

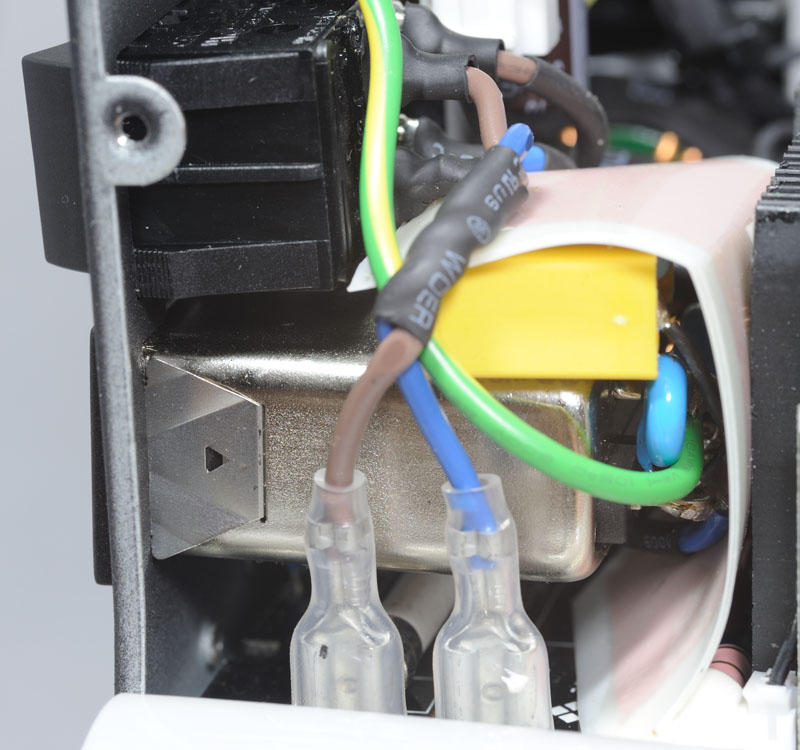

交流輸入插座採用一體式EMI濾波器,後方線路經總開關後便進入主電路板。插座後方焊點使用塑膠片覆蓋住,於開關後方焊點處加套熱縮套管,連接至主電路板的接頭為可拆卸式,同樣有絕緣套。

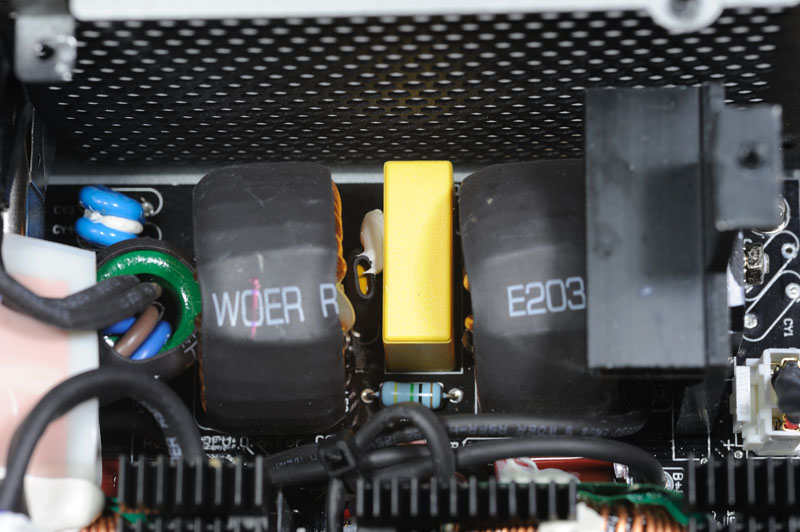

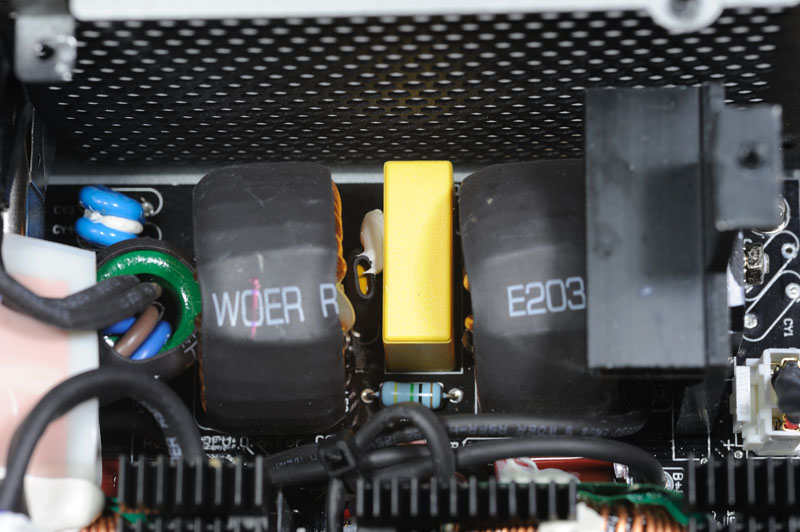

主電路板上的第二階EMI濾波電路,TNR元件及環形電感同樣也加上熱縮套管。

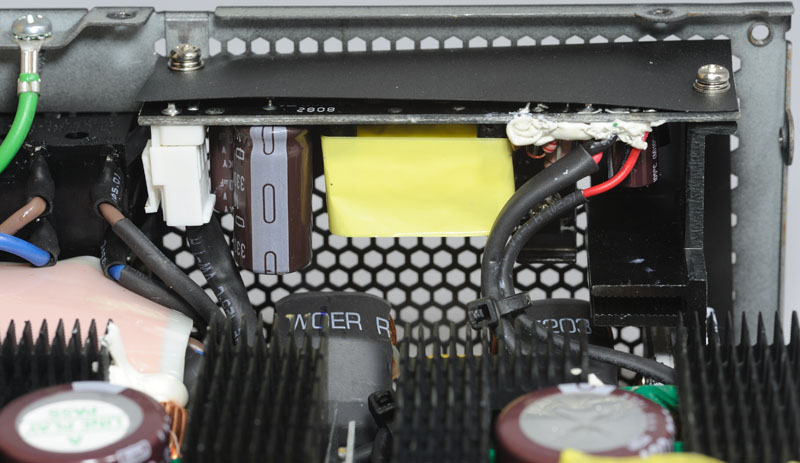

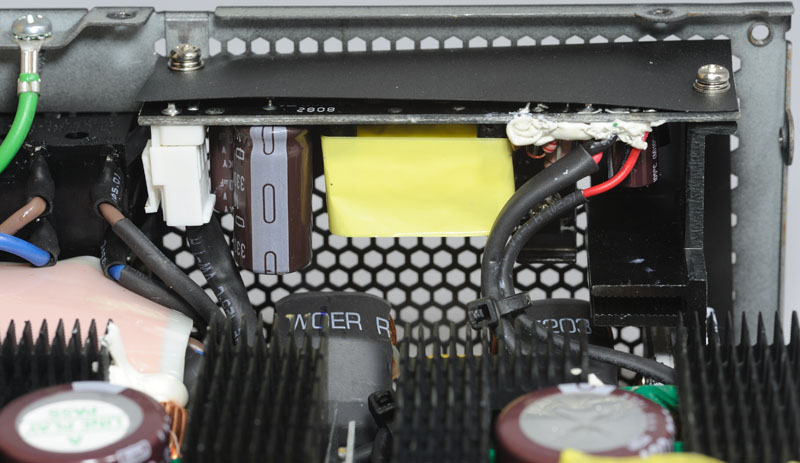

用來供應5V待命電源及電源供應器自身所需電源的輔助電源電路被安置在EMI電路上方,並靠近散熱出風口,可在關機時風扇不運作下協助散發運作時產生的熱量。

兩顆橋式整流器(散熱片另一面還有一顆)鎖固於散熱片上,熱量得以散發。

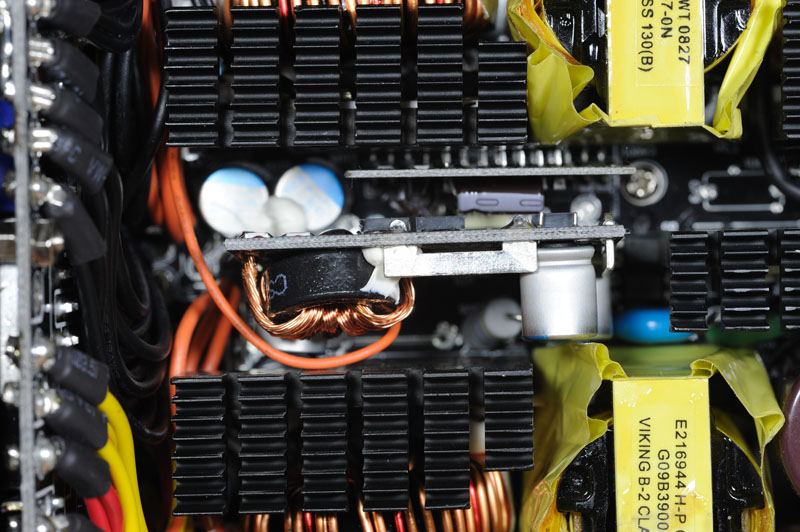

其中一組功率級電路的近照,每組功率級有自己的PFC、PWM、控制電路、主變壓器、二次整流濾波電路、DC-DC轉換電路、電源管理電路。

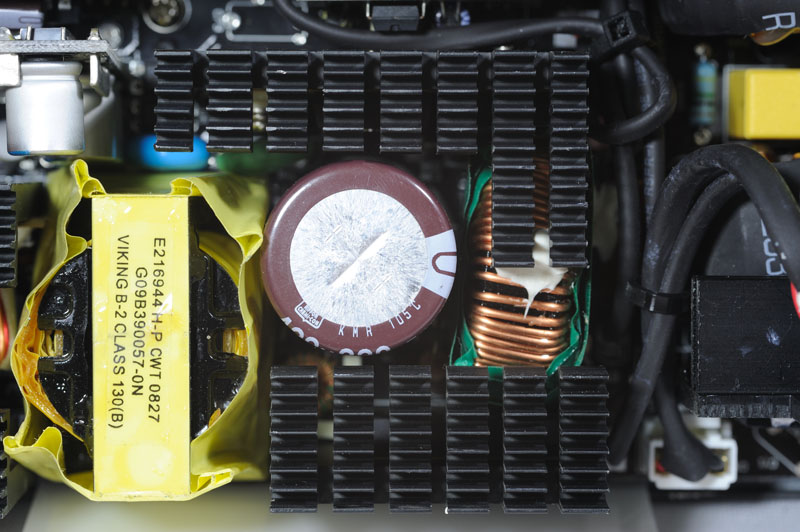

APFC/功率級一次側(右)與主要變壓器(左),經由PFC及PWM電路開關晶體,將整流後的直流先調整至380V左右的高壓直流,再轉換成高壓脈流,輸入變壓器初級繞組,功率前向傳遞至次級繞組,便可輸出所需電壓。

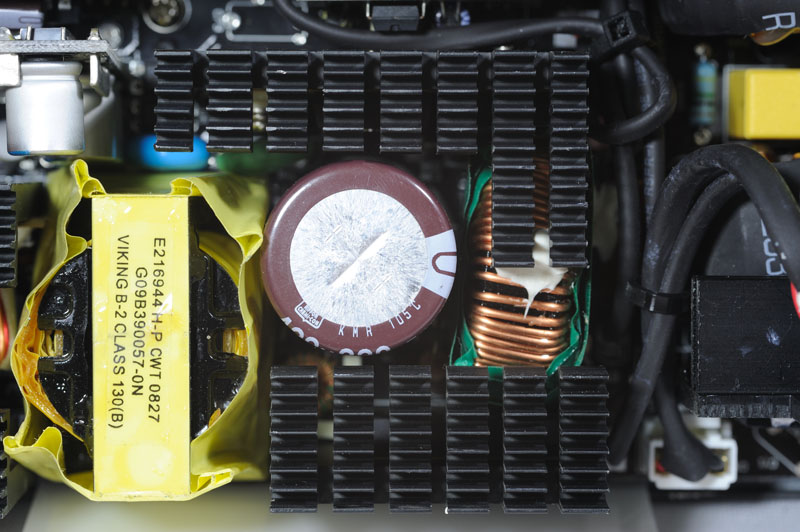

於APFC輸出電容使用NCC(日本化工)KMR系列420V 330uF 105度電解電容。

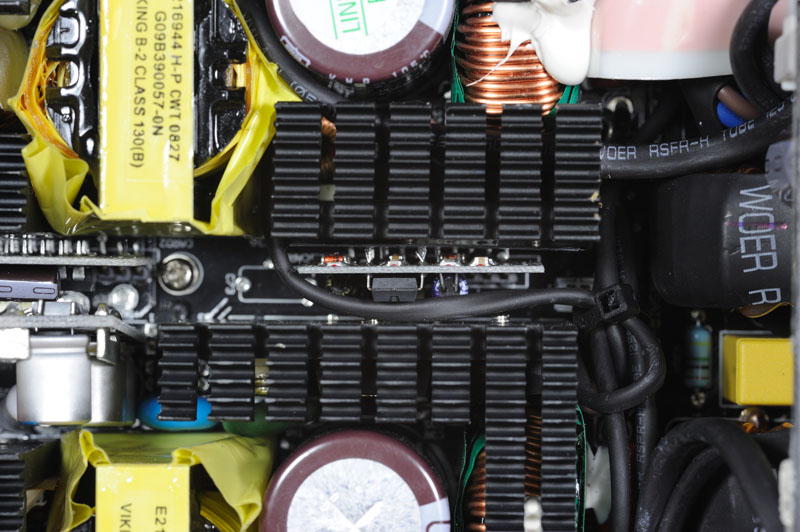

功率級一次側散熱片間的電路子板,上方為CM6800G這顆相當常見的PFC/PWM整合控制器。

每組功率級各有一組獨立控制電路。

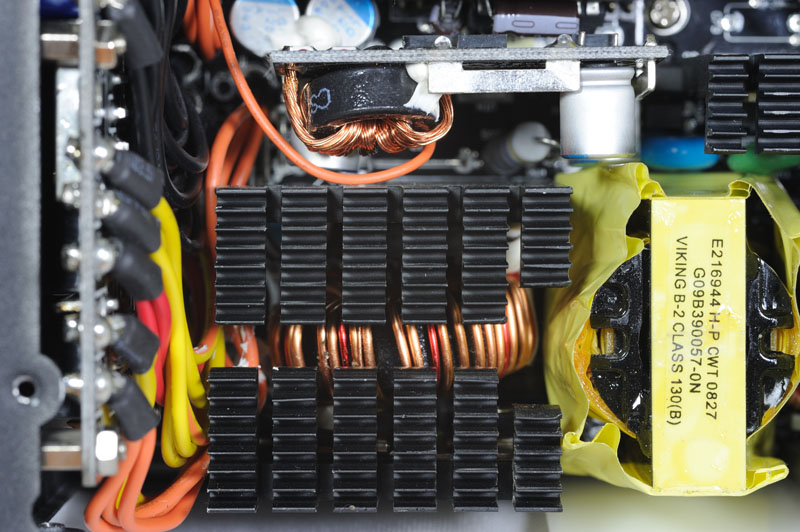

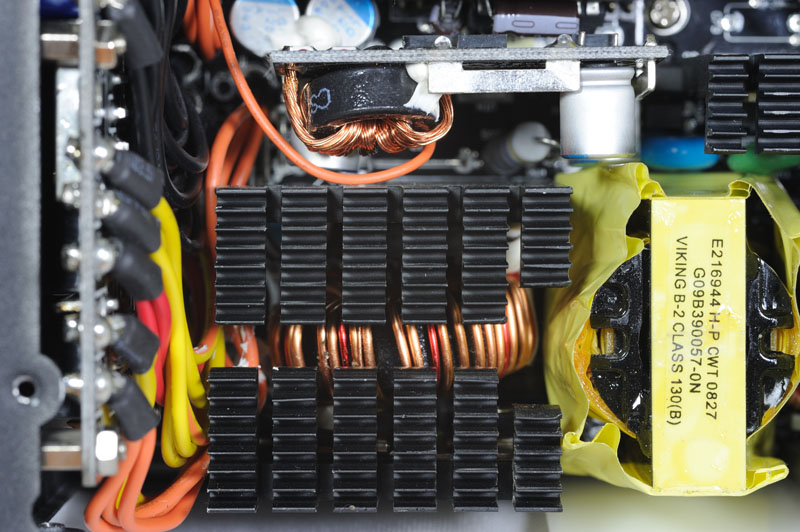

二次側整流濾波輸出電路,將變壓器次級繞組輸出進行整流及濾波,整流元件固定於散熱片上,輸出電感夾在兩散熱片間,其輸出電壓為12V。

獨立的DC-DC電源調整電路,每組功率級各有一組,負責將12V轉換成3.3V及5V,可避免因為各路輸出負載量差異導致輸出產生互相牽制情形。

DC-DC電路因為有較高的交換頻率,所以採用固態電解電容作為濾波及儲能使用。

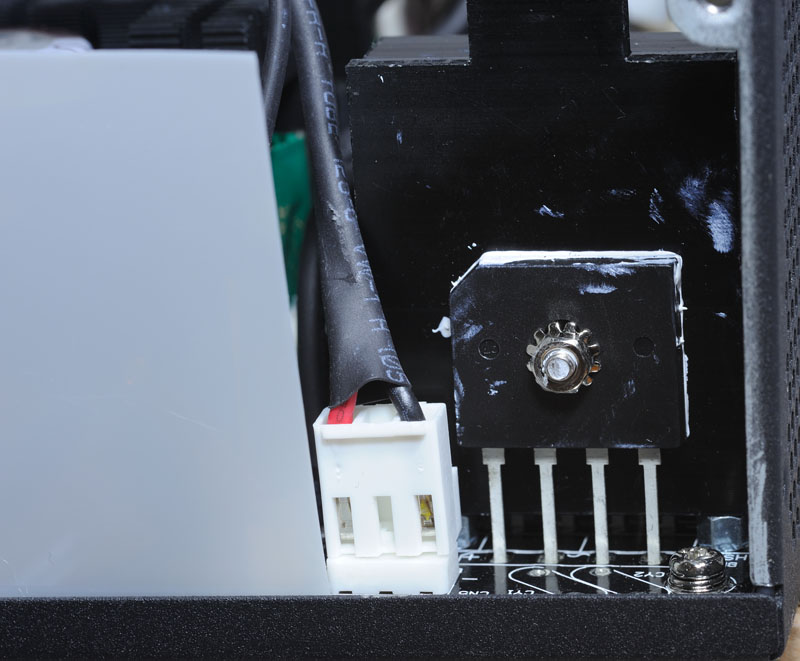

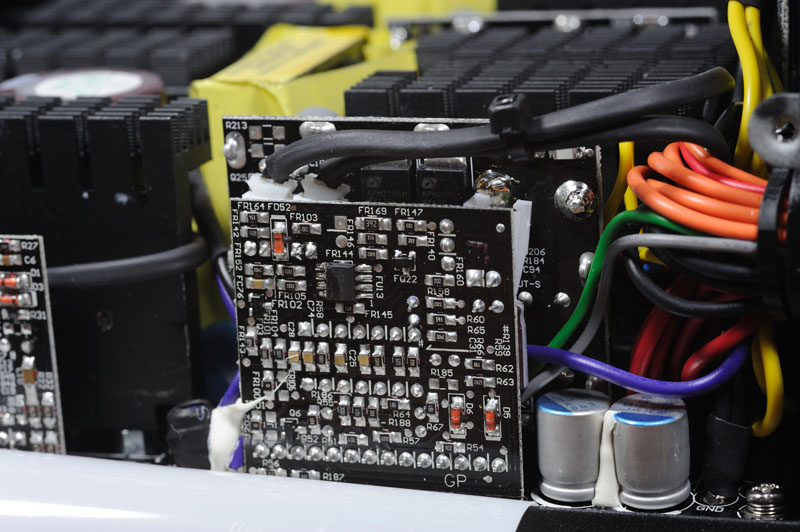

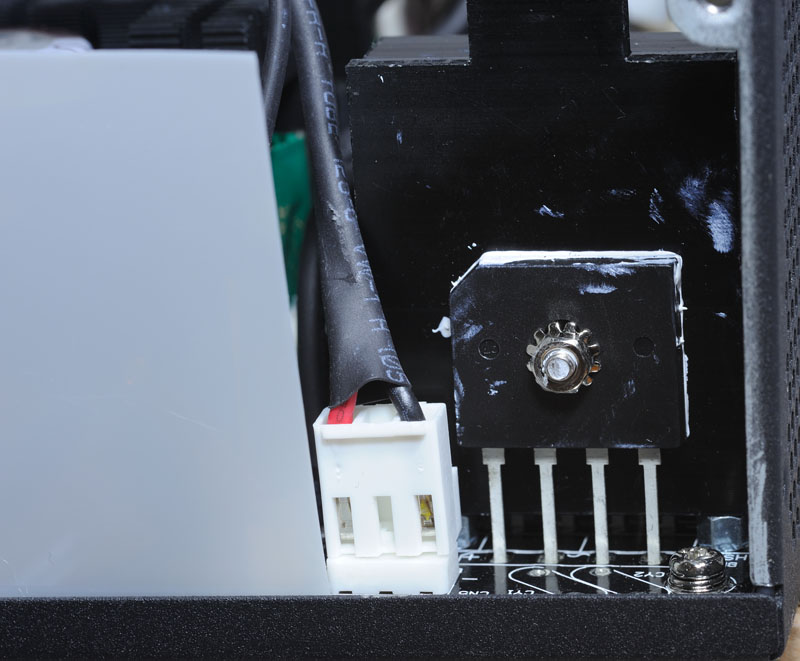

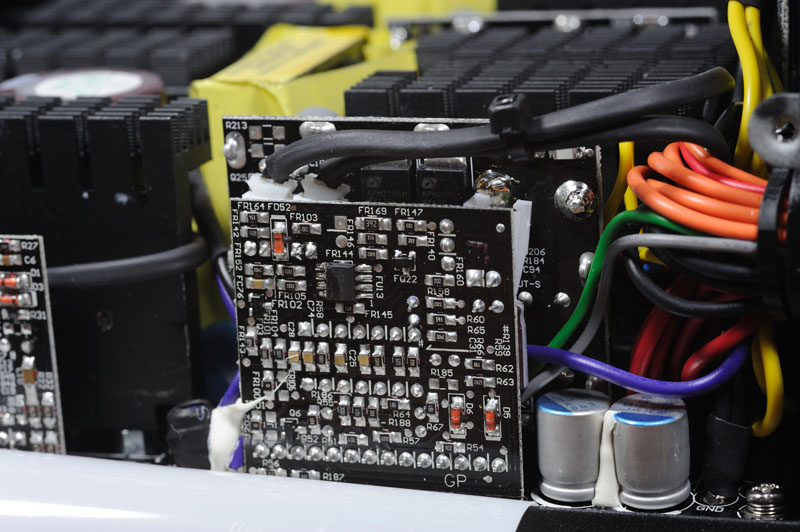

電源管理電路以子板獨立製作,其上的電源管理IC使用的是點晶出品PS229,提供電壓、電流、短路、過電流等各項保護,並於輸出異常時關閉電源輸出並鎖住,以保護電源及裝置安全。

因為內部有兩組功率級系統,所以每組均有自己的電源管理電路,採連動方式進行控制及啟動/關閉。

於各12V輸出端採用NCC(日本化工)PS-CON系列PSC 16V 330uF固態電解電容。

3.3V及5V輸出端各使用兩顆1200uF固態電解電容。

模組化輸出插座電路板,上方對不同接頭供應不同迴路12V,分流確實。

接下來便是上機測試。

測試平台照片:

硬體配備:

處理器:Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3.6GHz 1.45V

主機板:華碩P5K Premium/WiFi(P35 + ICH9R)

記憶體:創見1GB DDR2-667 D9GMH * 2

顯示卡:鴻海8800GTS(G80) 320M

硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD萬轉小暴龍36G * 1、WD2000JD 200G * 1

其他:12公分風扇6個,MCP-650直流水冷幫浦1個。

測試配備:

SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。

IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓(V)、電流(A)以及實功率(W),透過電壓及電流求出總功率(VA),並計算功率因數(PF)。

如何測試:

1.在接上電源未開機前,量測交流輸入功率,此時樣本系統耗用直流功率為1.75W。

2.開機進入作業系統五分鐘後,量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用直流功率為218W。

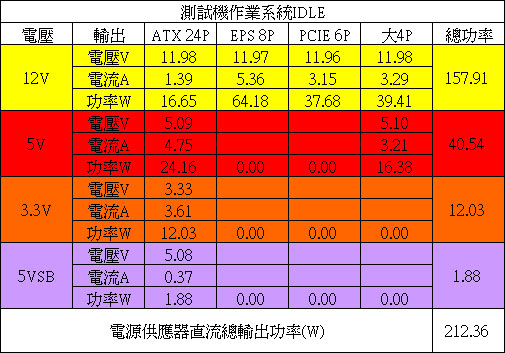

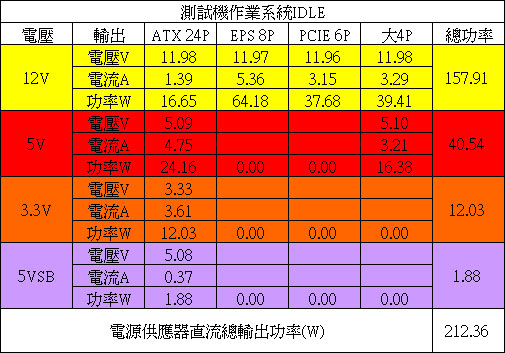

利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:

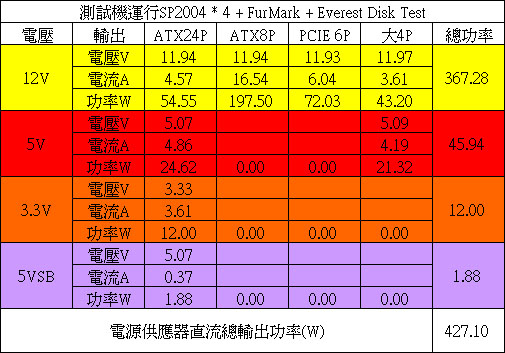

3.於POWER暖機後,同時執行4個SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.5、Everest系統穩定性磁碟測試,每次運行十分鐘,總共四次,從處理器/主機板電源接頭量測各路電壓,紀錄各路電壓變化情形,並量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置直流耗用功率為427W。

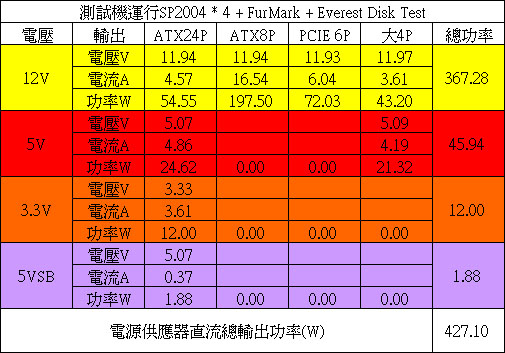

利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:

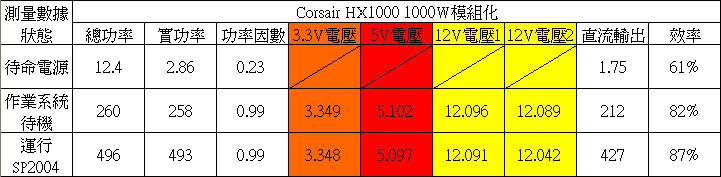

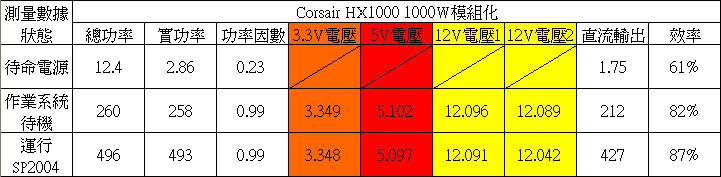

各路電壓變化及轉換效率結果如下表:

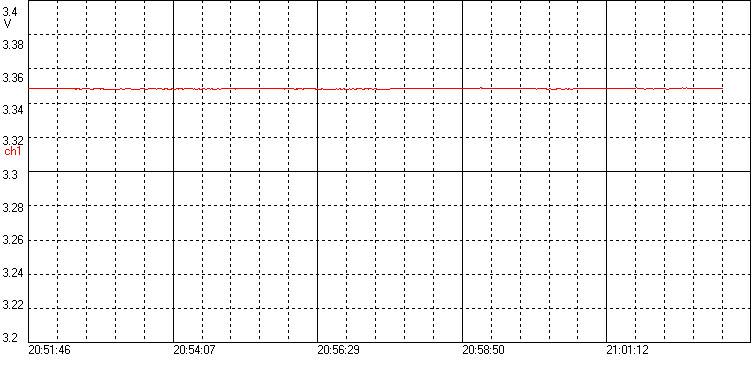

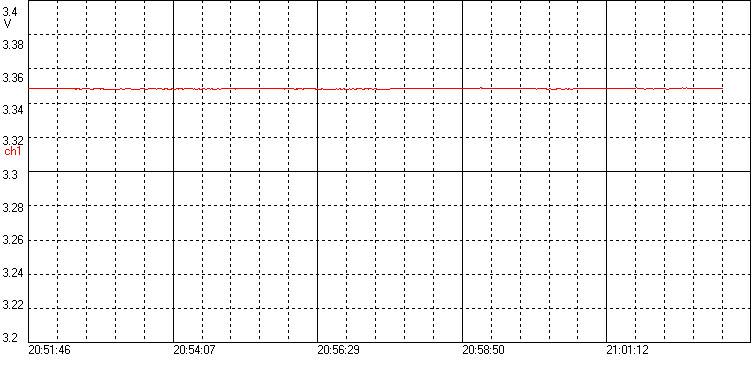

3.3V電壓紀錄圖:

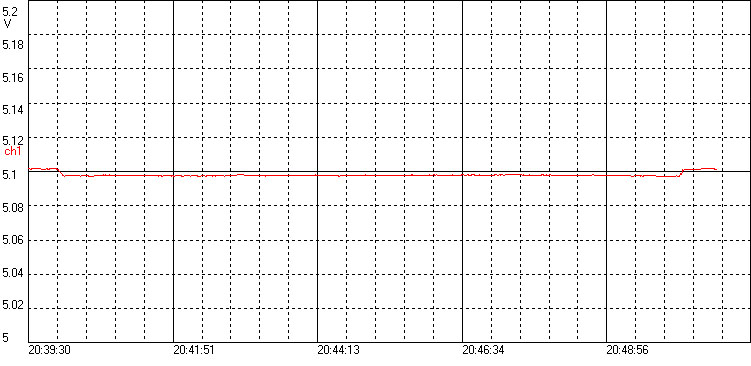

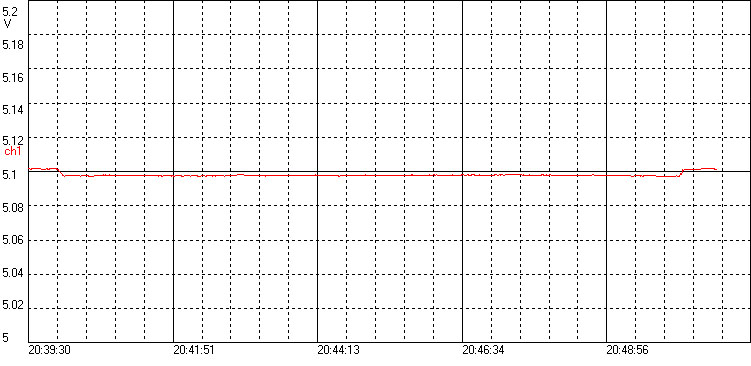

5V電壓紀錄圖:

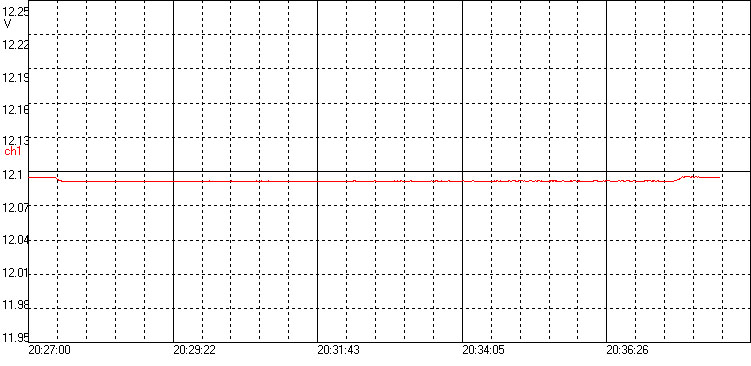

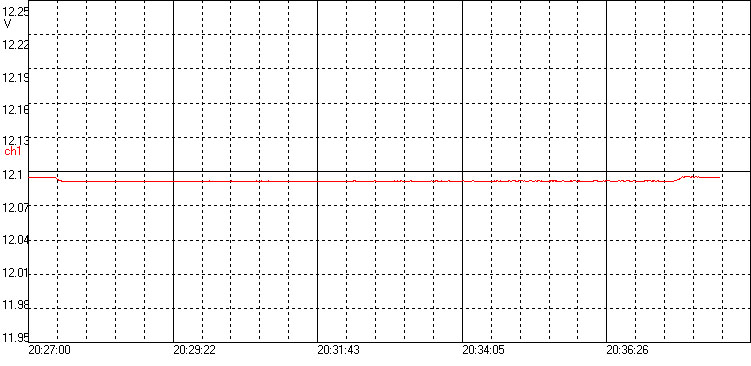

週邊裝置12V電壓紀錄圖:

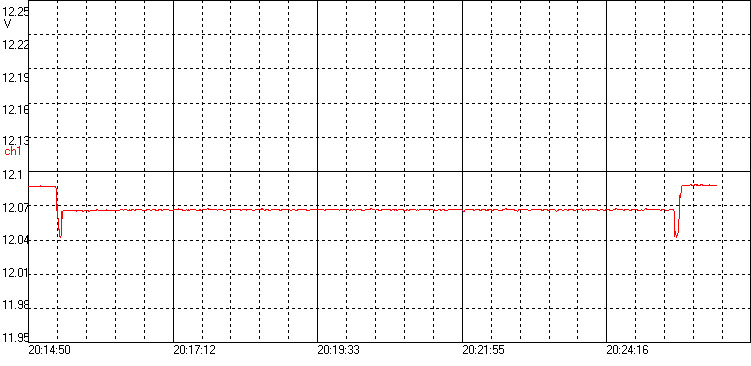

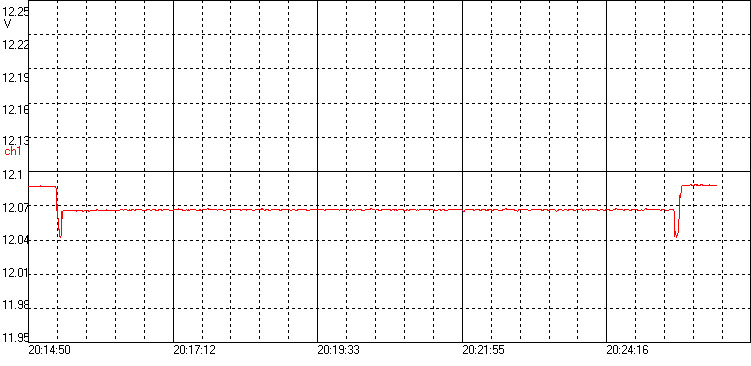

處理器12V電壓紀錄圖:

結論:

效率方面,於212W輸出下,效率為82%,升高至427W時,效率增加至87%。

輸出變動程度,3.3V電壓在測試啟動後僅下降1mV,5V則是下降5mV;週邊12V變化亦僅有5mV;處理器12V端在測試剛開始,顯卡啟動與關閉之際,產生最大壓降47mV。各路輸出電壓於測試過程中僅呈現小幅變動情形,整體輸出品質優良。

噪音方面,使用搭配溫控電路的14公分風扇,待機下風扇聲並不大,當測試運行一段時間後,可以察覺到風扇轉速逐漸提升的現象,但並未增加太多噪音。

溫度方面,於50分鐘測試完成後,電源本體外殼僅靠近電路板的底部處有微熱現象,其他部分並無明顯溫升。

優點:

1.效率及輸出電壓安定性表現良好。

2.模組化設計使用有彈性,並提供充足的接頭數量。

缺點:

1.平行線組雖美觀,但造成部份接頭不好插入,且在單一線組提供四接頭下,過細的線組加上高耗電裝置可能發生線路損失增大的現象。

2.因本體較長,安裝時需注意是否能順利安裝在所使用的機殼內。

報告完畢,謝謝收看。

藍色與黑色配色為主的長型外盒正面,下方Corsair商標及HX1000W字樣相當明顯,左側處為三國語言的特色說明文字,右側小圖示說明此電源通過80PLUS、並符合Nvidia SLI認證及提供五年保固服務。

外盒背面,用整體及內部照片來解說主要特色,例如平行帶狀模組化線材、14公分風扇、獨立雙功率級設計、採用固態電容及DC-DC轉換器,其他還有各路輸出規格表及各瓦數下風扇轉速圖表。

外盒側面以實體照片說明接頭種類與提供數目。

另一側面以三國語言說明產品各項特點。

Corsair海盜船及HX1000W系列商標也印在外盒側面上。

包裝內容一覽,配件有125V 15A安規電源線、固定螺絲、整線束帶、商標貼紙、說明書、印有商標的黑色模組化線路收納包。

電源本體外觀為黑色霧面烤漆,兩側側面有裝飾用的藍色Corsair標誌及HX1000W字樣貼紙。

後方的六角形蜂巢網狀散熱出風口,標準規格交流輸入插座及大型電源總開關亦設置於此。

與外殼同色系的消光黑風扇護網,蓋住14公分風扇的進氣口,避免被風扇葉片誤傷,中央圓形處還有Corsair的海盜船商標。

模組化線組輸出插座,以不同顏色的插座與文字表示所連接的裝置種類,並在每組接頭上標上其使用的12V迴路編號。

貼在電源本體背面的輸出規格標籤,因為有兩組功率級,提供兩組12V,最大輸出電流量達每路40A,每組12V個別負責3.3V與5V的轉換,其單組總和功率為500W。

非模組化的主要電源接頭,提供一組ATX 20+4P接頭與一組EPS/ATX12V 4P+4P兩用處理器電源接頭,線路本體採黑色隔離網包覆處理。

非模組化的PCIE顯示卡電源線路,兩組線路可提供二個PCIE 6+2P接頭,同樣也採隔離網包覆處理。

所有模組化線路一覽,Corsair提供了額外的線路,可供使用者自行搭配運用。

此電源提供的第二組ATX/EPS12V 4P+4P連接線採模組化設計,會佔用PCIE顯示卡電源線路插座,使用者可依需要自行加裝或拔除。

線路本身以隔離網包覆,內部線路均使用黑色絕緣皮,並沒有分線色。

接頭為藍色的PCIE顯示卡電源模組化連接線,提供四組PCIE 6+2P顯示卡電源接頭,線路末端並加上EMI磁環,減少線路上細微雜訊干擾。

週邊裝置電源模組化連接線,四組線路提供12個大4P及2個小4P,大4P採用省力易拔設計。

SATA裝置電源模組化連接線,四組線路提供12個SATA電源接頭,線路中段處使用直角刺破型接頭,線路尾端則使用直式接頭。

模組化線路整段採平行帶狀設計,提升整體質感,但帶狀設計使部分接頭PIN腳有外擴現象,不好插入裝置,且線的顏色都是黑色,無法以顏色判斷是否有連接錯誤現象。

將所有模組化連接線插上後的示意圖。

各插座雖無防呆堵孔,但因為外殼卡榫開口處有寬度限制,兩者線路並無法直接互插,達到防呆的目的。

內部結構圖,採用CWT PUC系列的架構,其特點是自橋式整流器後,分割為兩組獨立的功率級電路供應獨立的12V迴路輸出,並透過兩組獨立DC-DC電源轉換電路來供應3.3V與5V,可避免各路輸出不均時彼此拖累的現象。

功率元件散熱片及大型磁性元件幾乎占據了內部可用的空間,看起來相當擁擠。

使用的散熱風扇為悅倫D14BH-12 12V 0.7A滾珠軸承14公分風扇,並透過內部溫控電路隨溫度來調節轉速。

交流輸入插座採用一體式EMI濾波器,後方線路經總開關後便進入主電路板。插座後方焊點使用塑膠片覆蓋住,於開關後方焊點處加套熱縮套管,連接至主電路板的接頭為可拆卸式,同樣有絕緣套。

主電路板上的第二階EMI濾波電路,TNR元件及環形電感同樣也加上熱縮套管。

用來供應5V待命電源及電源供應器自身所需電源的輔助電源電路被安置在EMI電路上方,並靠近散熱出風口,可在關機時風扇不運作下協助散發運作時產生的熱量。

兩顆橋式整流器(散熱片另一面還有一顆)鎖固於散熱片上,熱量得以散發。

其中一組功率級電路的近照,每組功率級有自己的PFC、PWM、控制電路、主變壓器、二次整流濾波電路、DC-DC轉換電路、電源管理電路。

APFC/功率級一次側(右)與主要變壓器(左),經由PFC及PWM電路開關晶體,將整流後的直流先調整至380V左右的高壓直流,再轉換成高壓脈流,輸入變壓器初級繞組,功率前向傳遞至次級繞組,便可輸出所需電壓。

於APFC輸出電容使用NCC(日本化工)KMR系列420V 330uF 105度電解電容。

功率級一次側散熱片間的電路子板,上方為CM6800G這顆相當常見的PFC/PWM整合控制器。

每組功率級各有一組獨立控制電路。

二次側整流濾波輸出電路,將變壓器次級繞組輸出進行整流及濾波,整流元件固定於散熱片上,輸出電感夾在兩散熱片間,其輸出電壓為12V。

獨立的DC-DC電源調整電路,每組功率級各有一組,負責將12V轉換成3.3V及5V,可避免因為各路輸出負載量差異導致輸出產生互相牽制情形。

DC-DC電路因為有較高的交換頻率,所以採用固態電解電容作為濾波及儲能使用。

電源管理電路以子板獨立製作,其上的電源管理IC使用的是點晶出品PS229,提供電壓、電流、短路、過電流等各項保護,並於輸出異常時關閉電源輸出並鎖住,以保護電源及裝置安全。

因為內部有兩組功率級系統,所以每組均有自己的電源管理電路,採連動方式進行控制及啟動/關閉。

於各12V輸出端採用NCC(日本化工)PS-CON系列PSC 16V 330uF固態電解電容。

3.3V及5V輸出端各使用兩顆1200uF固態電解電容。

模組化輸出插座電路板,上方對不同接頭供應不同迴路12V,分流確實。

接下來便是上機測試。

測試平台照片:

硬體配備:

處理器:Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3.6GHz 1.45V

主機板:華碩P5K Premium/WiFi(P35 + ICH9R)

記憶體:創見1GB DDR2-667 D9GMH * 2

顯示卡:鴻海8800GTS(G80) 320M

硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD萬轉小暴龍36G * 1、WD2000JD 200G * 1

其他:12公分風扇6個,MCP-650直流水冷幫浦1個。

測試配備:

SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。

IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓(V)、電流(A)以及實功率(W),透過電壓及電流求出總功率(VA),並計算功率因數(PF)。

如何測試:

1.在接上電源未開機前,量測交流輸入功率,此時樣本系統耗用直流功率為1.75W。

2.開機進入作業系統五分鐘後,量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用直流功率為218W。

利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:

3.於POWER暖機後,同時執行4個SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.5、Everest系統穩定性磁碟測試,每次運行十分鐘,總共四次,從處理器/主機板電源接頭量測各路電壓,紀錄各路電壓變化情形,並量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置直流耗用功率為427W。

利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:

各路電壓變化及轉換效率結果如下表:

3.3V電壓紀錄圖:

5V電壓紀錄圖:

週邊裝置12V電壓紀錄圖:

處理器12V電壓紀錄圖:

結論:

效率方面,於212W輸出下,效率為82%,升高至427W時,效率增加至87%。

輸出變動程度,3.3V電壓在測試啟動後僅下降1mV,5V則是下降5mV;週邊12V變化亦僅有5mV;處理器12V端在測試剛開始,顯卡啟動與關閉之際,產生最大壓降47mV。各路輸出電壓於測試過程中僅呈現小幅變動情形,整體輸出品質優良。

噪音方面,使用搭配溫控電路的14公分風扇,待機下風扇聲並不大,當測試運行一段時間後,可以察覺到風扇轉速逐漸提升的現象,但並未增加太多噪音。

溫度方面,於50分鐘測試完成後,電源本體外殼僅靠近電路板的底部處有微熱現象,其他部分並無明顯溫升。

優點:

1.效率及輸出電壓安定性表現良好。

2.模組化設計使用有彈性,並提供充足的接頭數量。

缺點:

1.平行線組雖美觀,但造成部份接頭不好插入,且在單一線組提供四接頭下,過細的線組加上高耗電裝置可能發生線路損失增大的現象。

2.因本體較長,安裝時需注意是否能順利安裝在所使用的機殼內。

報告完畢,謝謝收看。