NVIDIA 今天正式解禁了 RTX 5060 Ti 系列,之所以稱為「系列」,是因為這張卡分為兩種記憶體容量規格:16GB 與 8GB。兩者在核心架構上相同,僅記憶體容量相差一倍。至於效能是否有所差異,視不同遊戲或應用而定,有些可能會出現明顯差距,有些則影響甚微。可惜本次僅入手了 16GB 版本,無法進行兩者效能比較。售價上 16GB 版本建議價為 429 美元,8GB 為 379 美元,兩者差50美元,台灣建議售價分別為 15590、13790元。

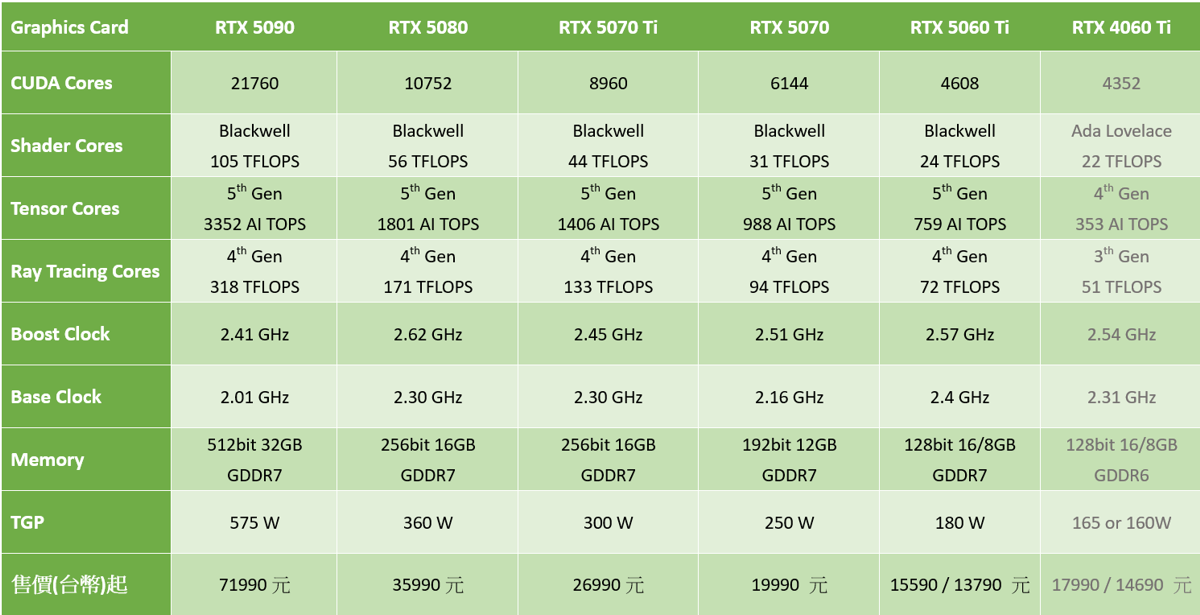

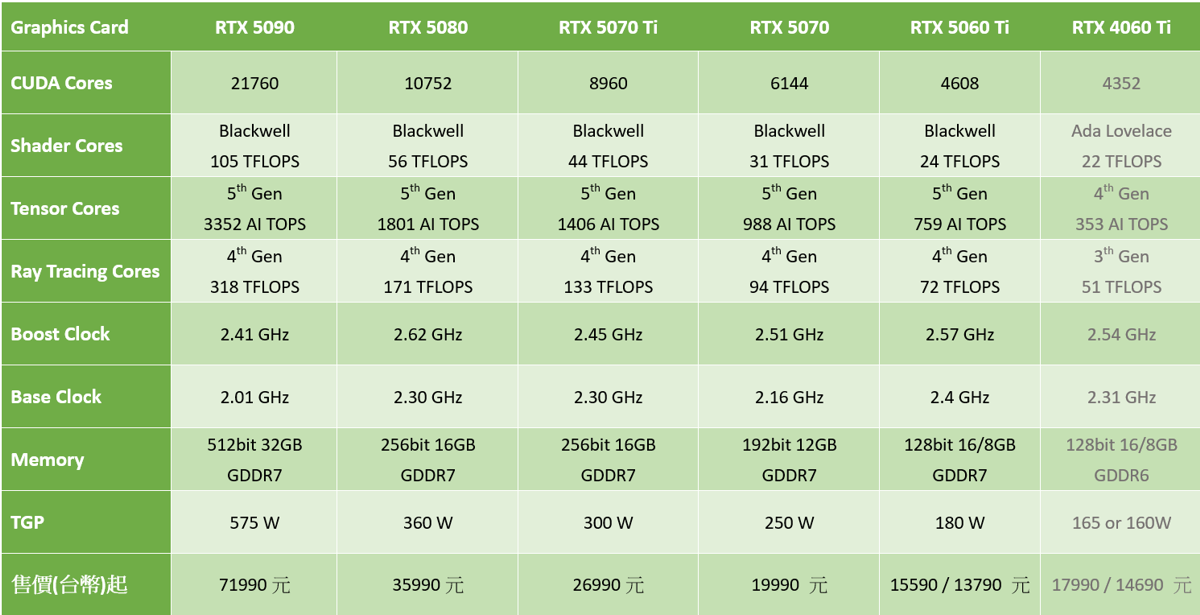

NVIDIA RTX 50 系列的規格如下表,RTX 5060 Ti 相較於 RTX 5070,在核心數量上差距不小,CUDA 核心從 5888 減少至 4608,降幅約為 25%。記憶體方面雖然 RTX 5060 Ti 配備 16GB,表面上多於 RTX 5070 的 12GB,但由於位寬僅為 128bit,相較於 5070 的 192bit,實際頻寬表現仍有明顯差距。而功耗的部分則是減少 70W。

與前一代 RTX 4060 Ti 相比,在 CUDA 核心上高出 5.9%,由於採用了新一代 GDDR7 記憶體晶片,在同樣是 128bit 位寬的情況下,RTX 5060 Ti 的記憶體頻寬比 RTX 4060 Ti 高出了55%(448 GB/s vs 228GB/s)。

關於 RTX 50 系列技術文章可參考以下連結

NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析

NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能

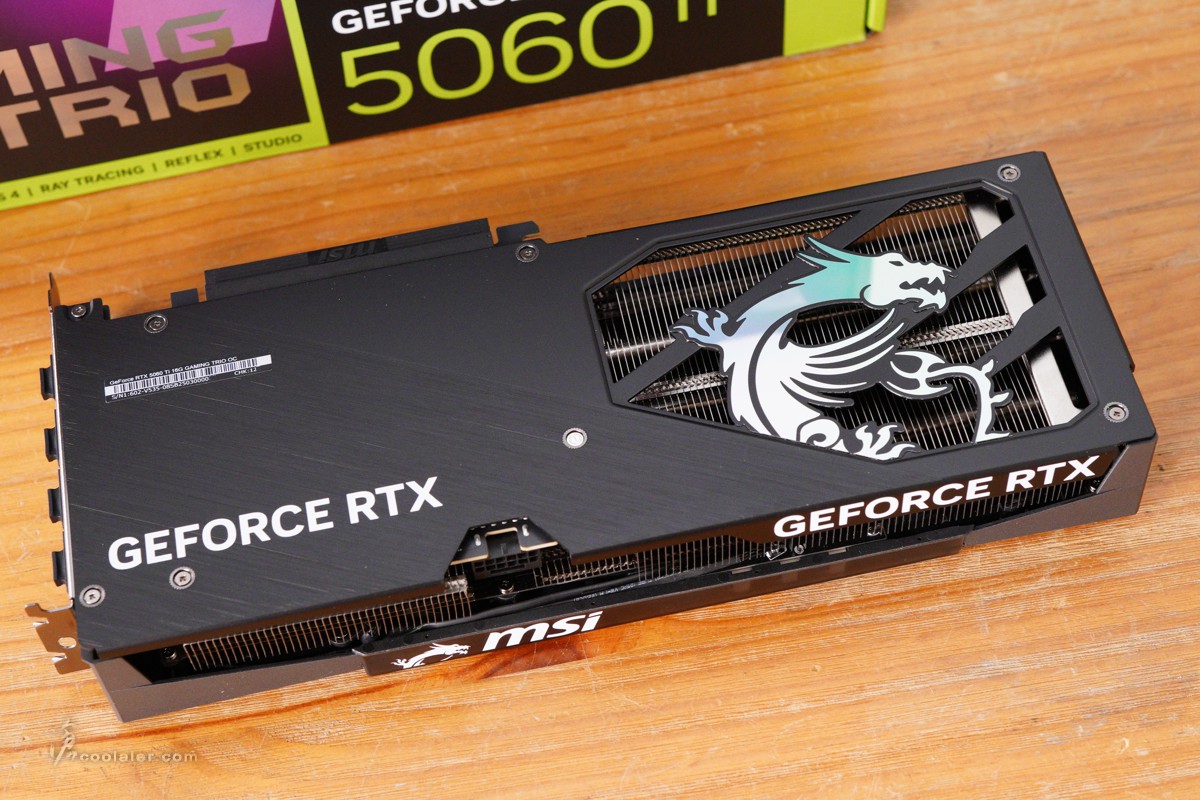

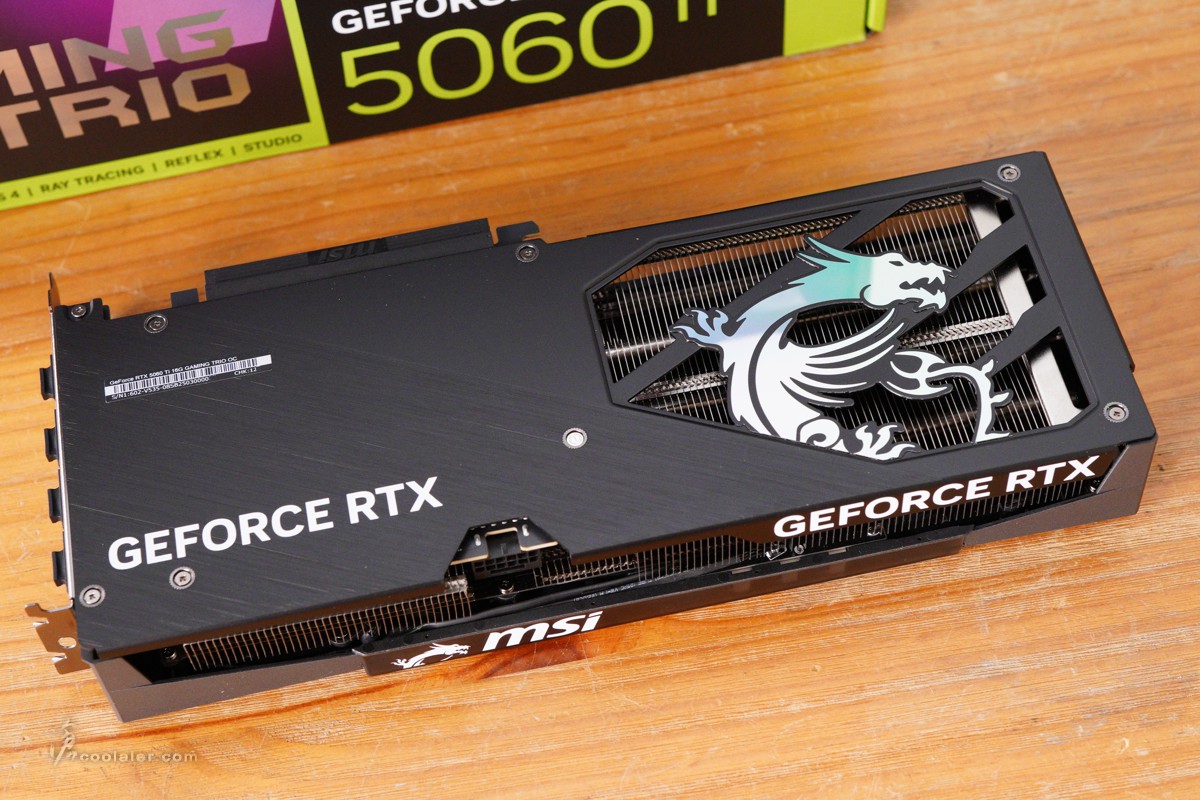

此次入手開箱的是 MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO ,右上角可見 OC EDITION 超頻版本,標準版的 Boost 時脈為 2.57 GHz,而這張是 2.647 GHz,超頻幅度 3%,記憶體則維持一樣 28Gbps。

主要特色,採用 TRI FROZR 4 散熱設計,搭配 STORMFORCE 風扇、鎳電鍍銅底座、方形熱導管增加接觸面、金屬背板。基本上與 RTX 5070 Ti GAMING TRIO 大致相同。

配件有說明書、2個 8pin 轉 12V-2×6 接頭、 顯卡支撐架。

顯卡支撐架,中間有箭頭的那塊是可以旋轉,順轉是鬆,可調整高低,條好之後逆轉緊則可固定。

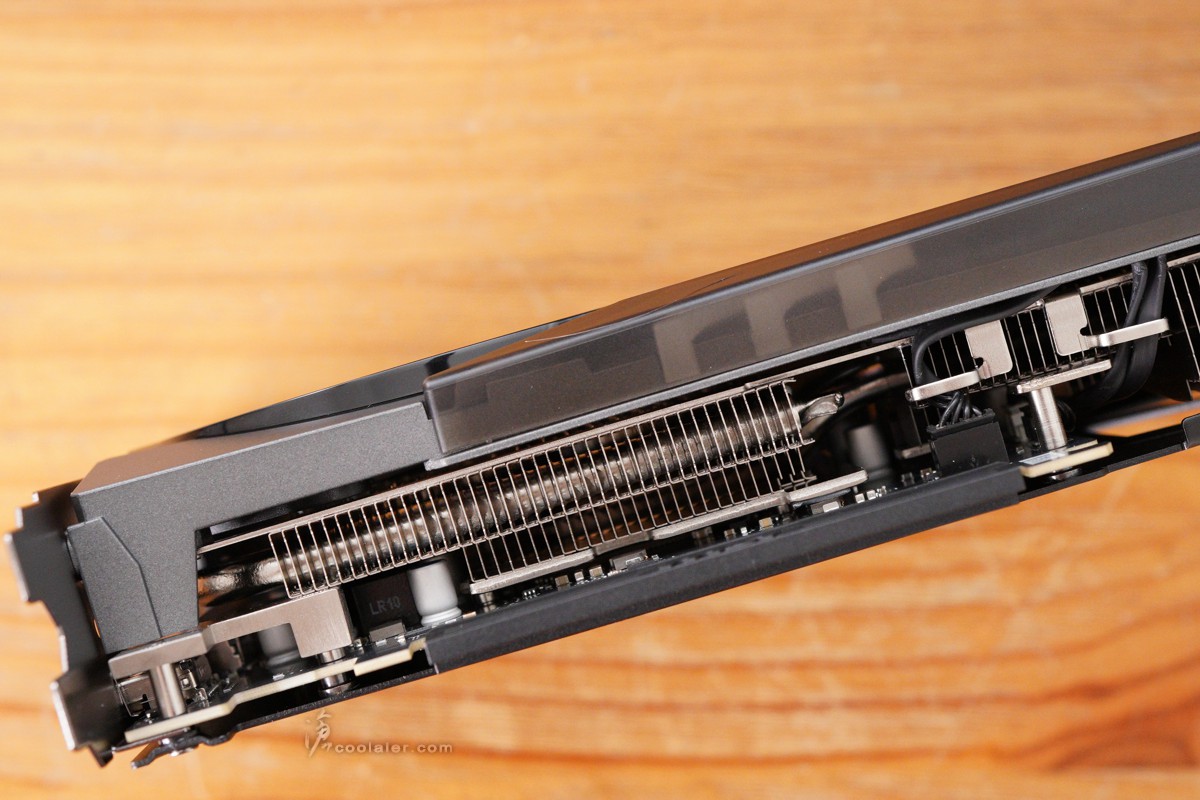

在外觀上,RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 與先前開箱過的 RTX 5070 Ti GAMING TRIO 幾乎相同,散熱外框架造型是一樣,主要內部散熱鰭片高度以及熱導管配置有差別。

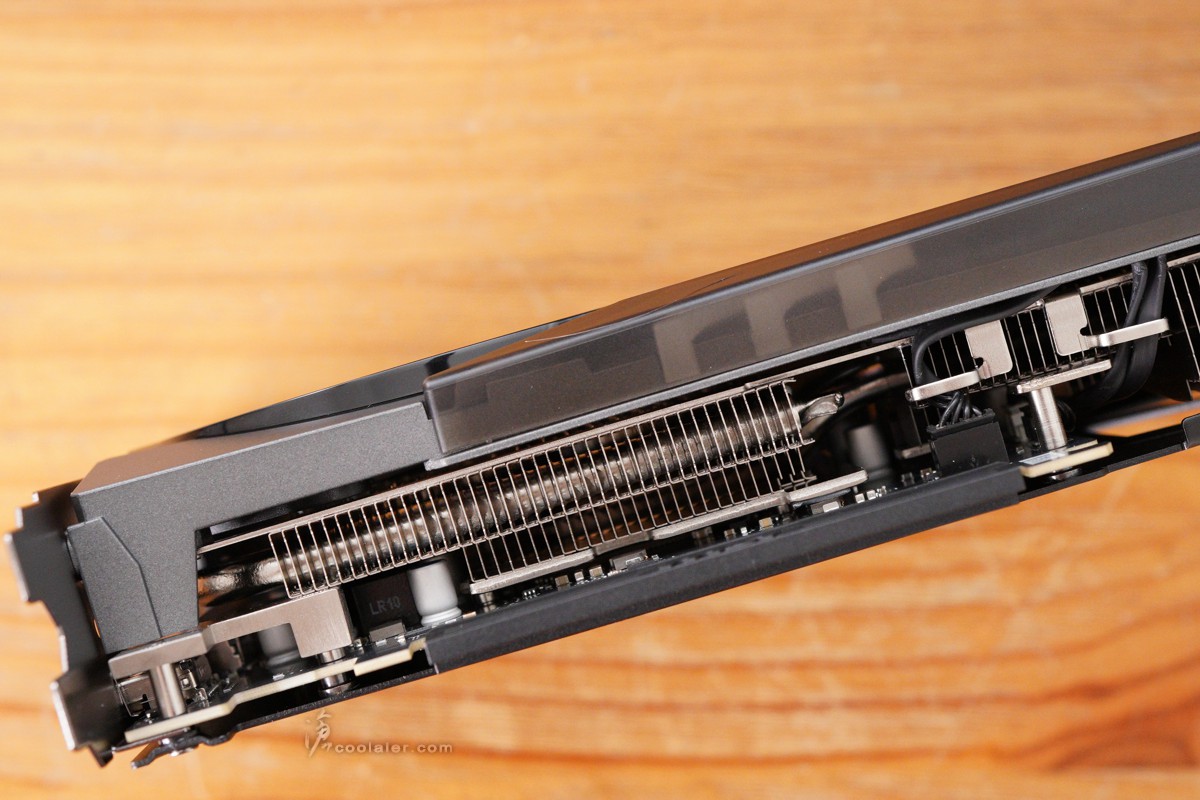

這一代採用 TRI FROZR 4 散熱設計,在風扇的部分升級了 STORMFORCE 風扇,搭配新的風扇外框架,在 GPU 與記憶體接觸的部分是鎳電鍍銅底座並以方形熱導管增加貼合面積導熱,熱導管則穿插於大面積散熱鰭片,鰭片採用了高低波浪邊緣設計,讓風扇氣流經過減少湍流,提高散熱效率。顯卡後方則有金屬兼強化背板,並且有後開窗設計,可以讓廢熱迅速帶出。

在中間風扇的右上及左下有三條類似爪痕的造型,不過這一代加上了半透霧面的飾蓋,在內側三爪的燈效呈現也會比較低調一點。

STORMFORCE 風扇,採用七片扇葉,在外緣有爪狀紋理和圓形弧度設計,風扇外緣相連,可達到較佳氣流並降低噪音。

從下方可以看到內部 GPU 與記憶體的鎳電鍍銅散熱座,記憶體的部分有導熱墊增加散熱效能。

頂部,在前面框架中間位置有龍紋圖案以及 MSI 字樣 ,後方有 GEFORCE RTX 字樣。

顯卡尾端採用封閉式設計,上方則有龍紋造型,這部分有燈效顯示。

有黑色金屬背板,表面半斜髮絲紋處理,右側邊無 PCB 的部分採後開窗設計強化散熱。

一樣使用上 12V-2×6 16pin 電源接頭。在 RTX 5060 Ti 上比較陽春的版本可能有些是使用一般 PCIe 8pin 電源,如 MSI RTX 5060 Ti INSPRIE 2X。

後開窗設計,上面有龍紋圖案,龍紋圖案在不同光線折射會呈現不同的顏色。後窗可讓前方風扇直接帶出散熱鰭片上的廢熱。

輸出埠,3個 DP 2.1b、1個 HDMI 2.1b。

中間風扇上下斜爪痕燈效,因為有霧面外飾板的關係,所以燈效也比較柔和一點。

顯卡後方的盾形龍紋在外框的部分也有燈效。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: FSP VITA GM 1000W

OS: Windows 11

測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的數張卡以及前一代 RTX 4060 Ti 8GB ,手上沒有 16GB 的版本。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘就直接圖表數據比較。較高階的 RTX 5070 Ti 以上就不放進去比較,避免不方便閱讀。

NVIDIA RTX 5070 FE

MSI RTX 5070 VANGUARD SOC

MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO

MSI RTX 4060 Ti 8GB GAMING X TRIO

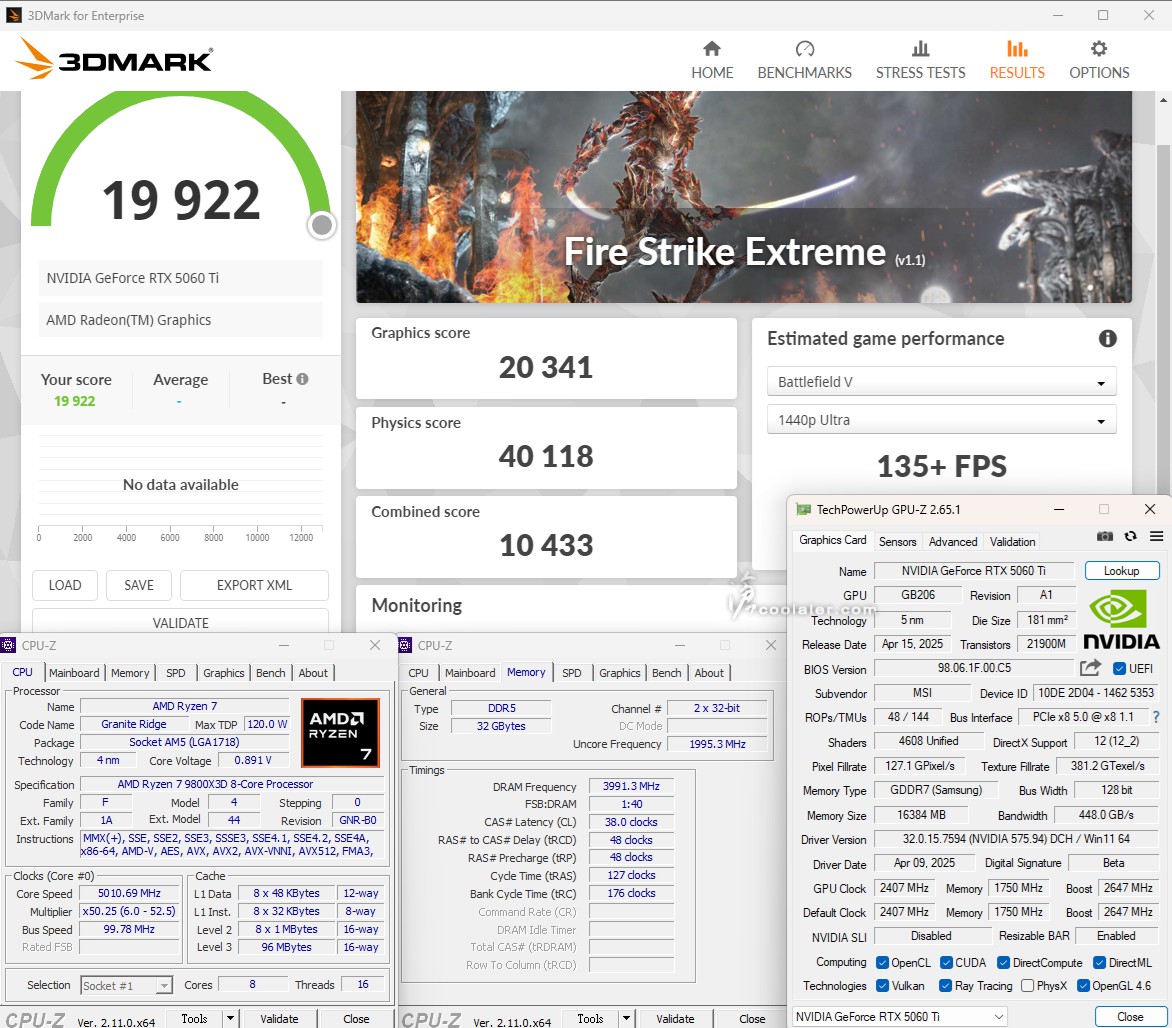

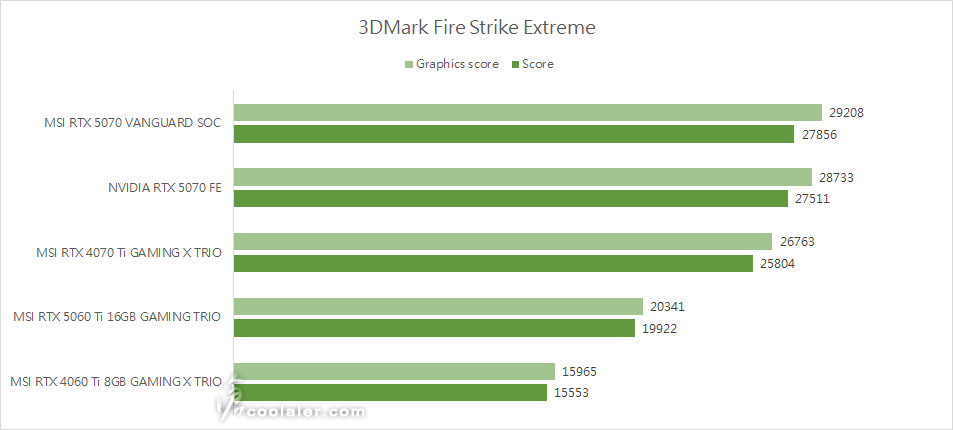

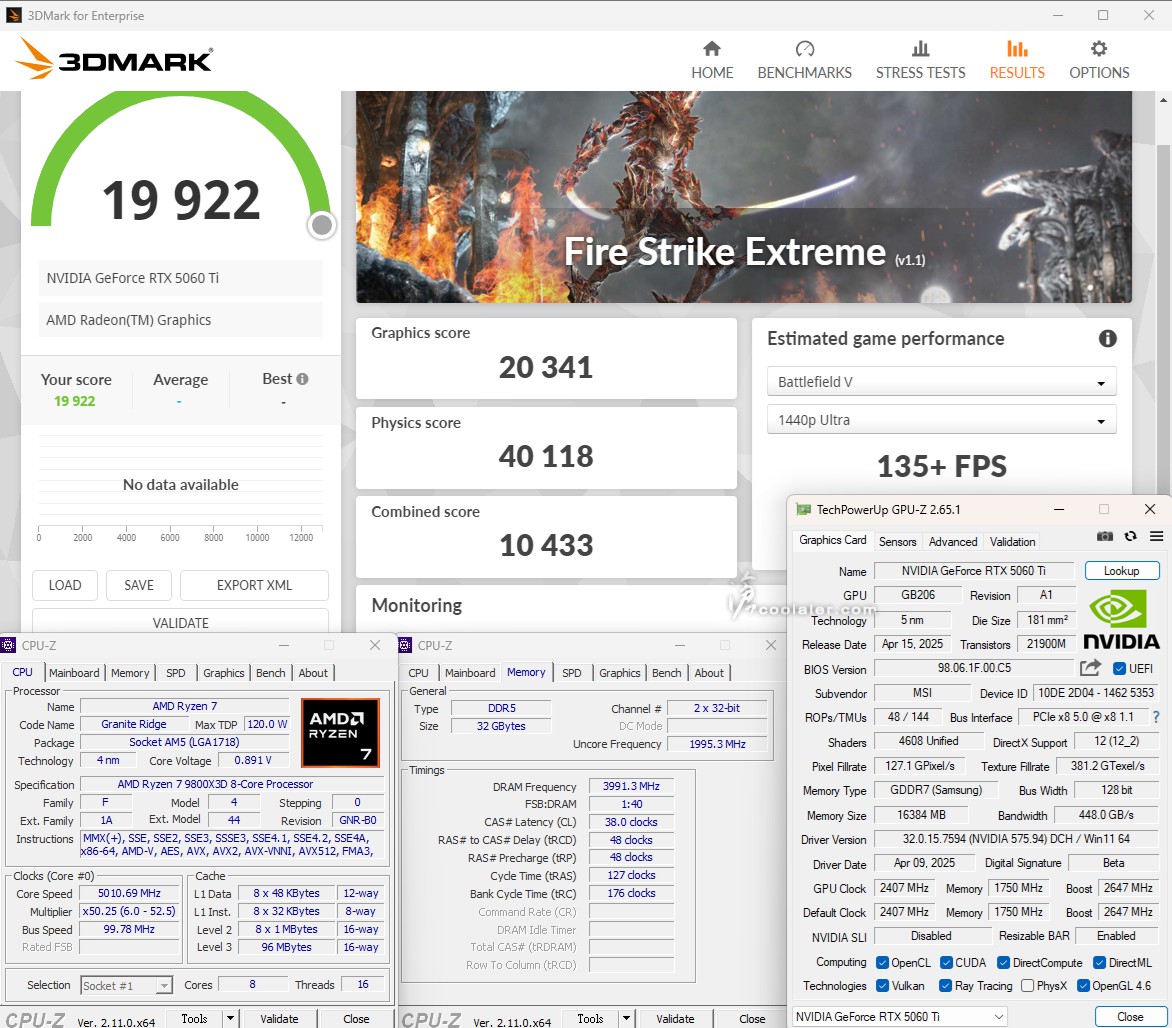

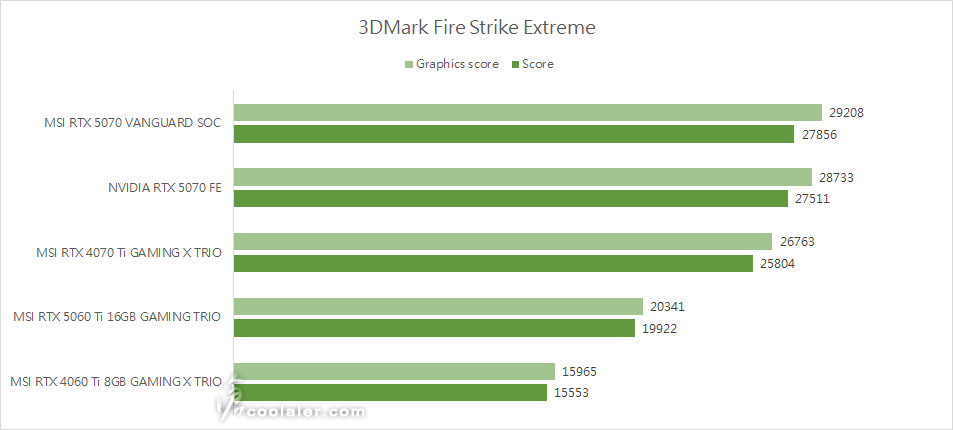

3DMark 效能測試

Fire Strike Extreme:19922

Graphics score:20341

Physics score:40118

RTX 5060 Ti 16GB 相比 RTX 4060 Ti 8GB 在圖形分數上要提升 27.4%。而 RTX 5070 FE 要高出 41%。

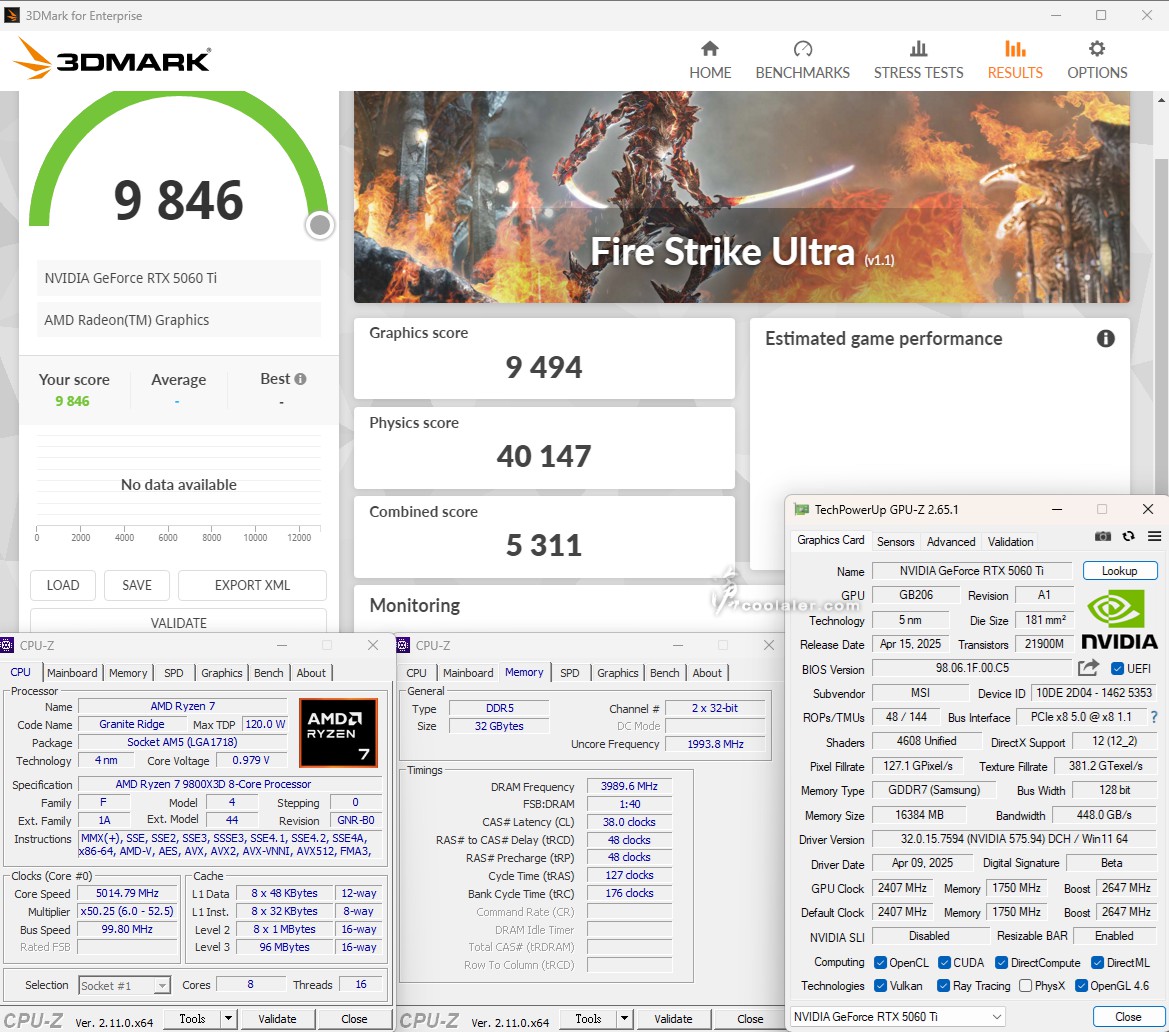

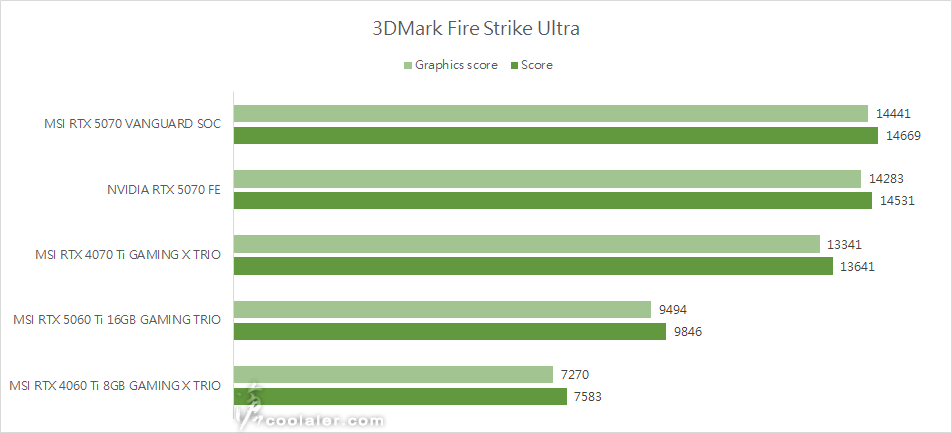

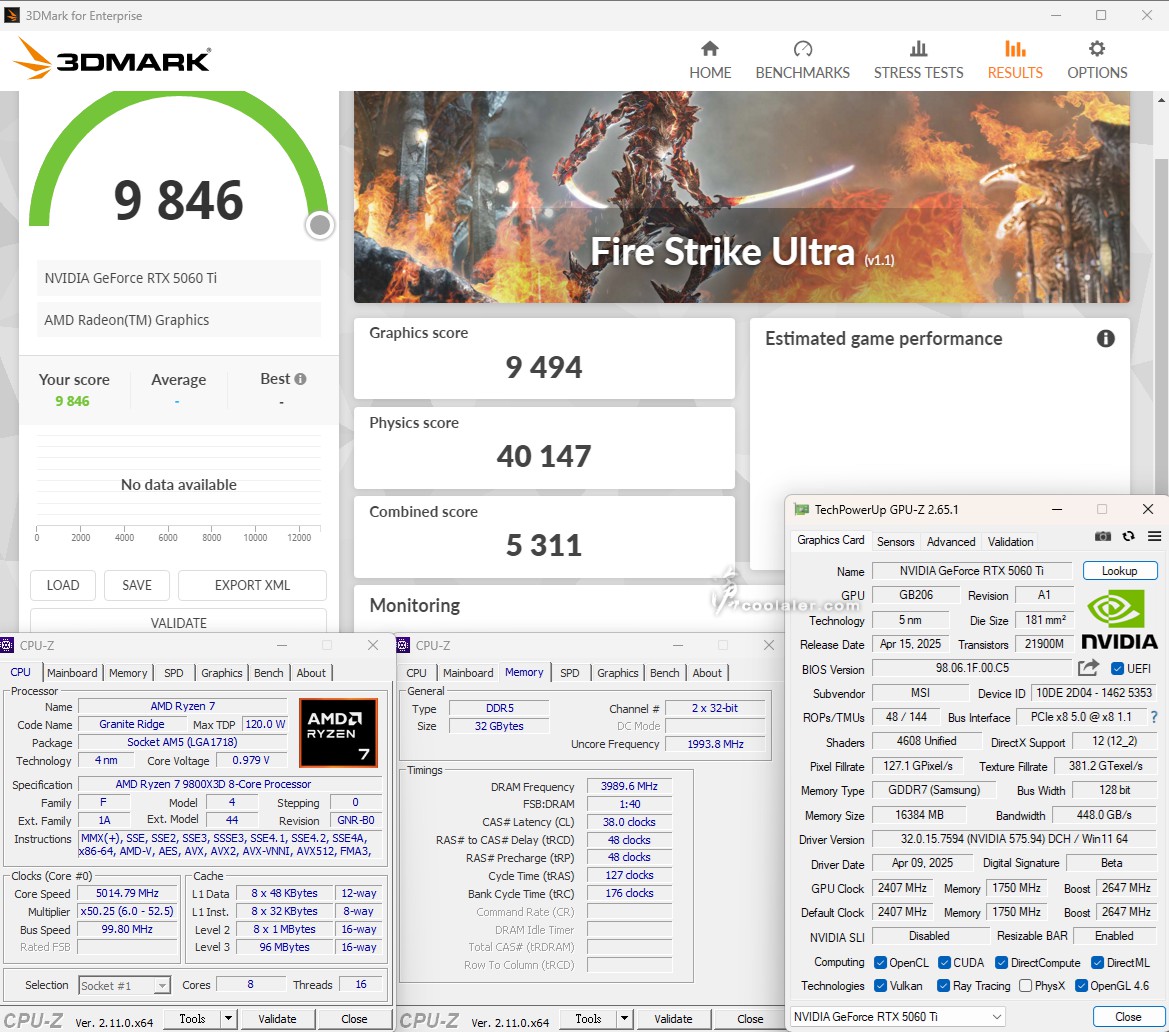

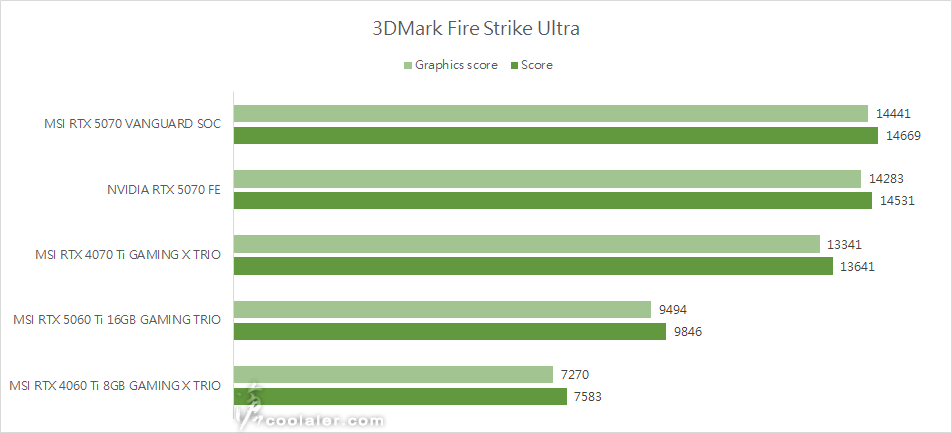

Fire Strike Ultra:9846

Graphics score:9494

Physics score:40147

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 30.6%。RTX 5070 FE 則要高出 50.5%。

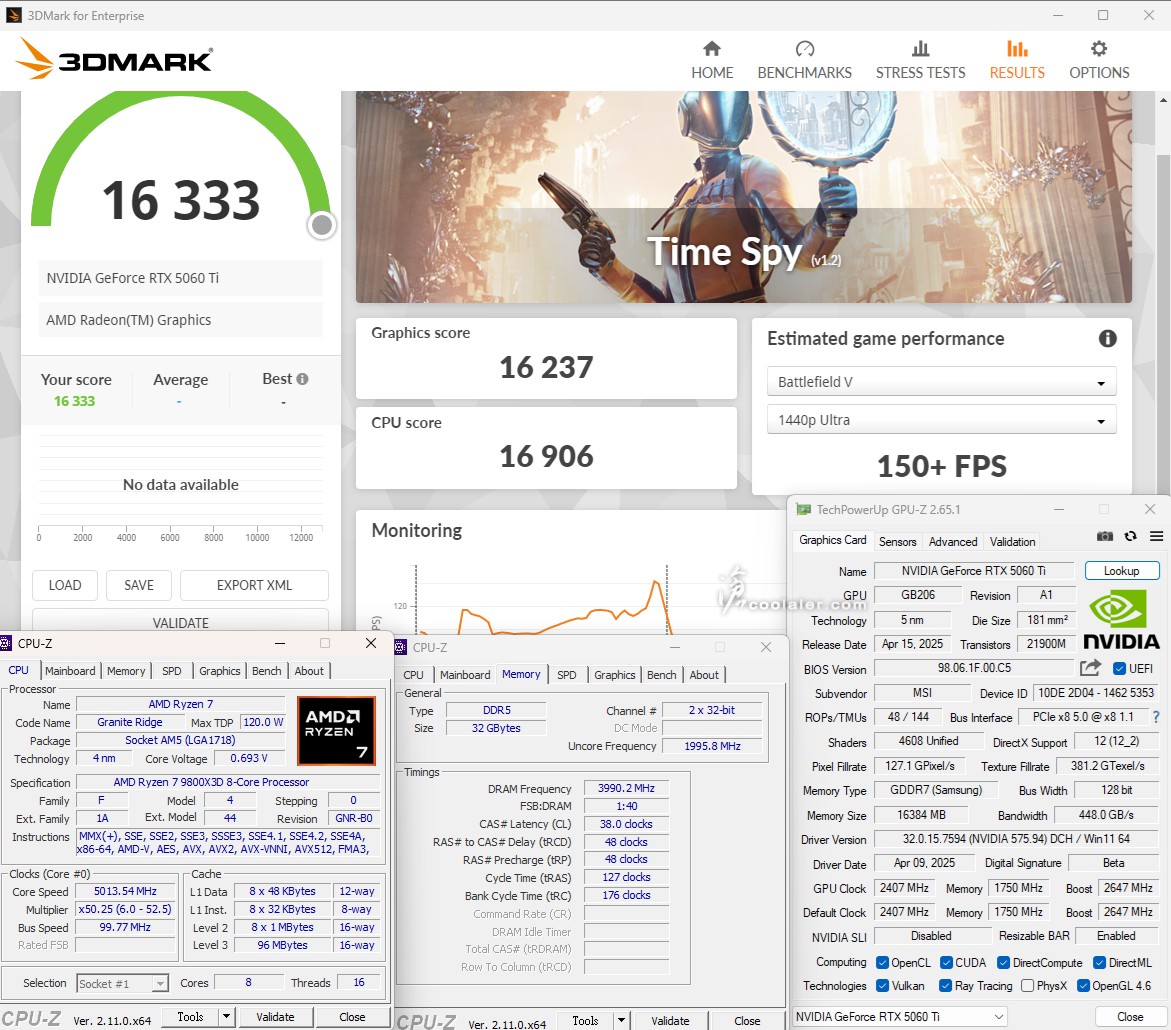

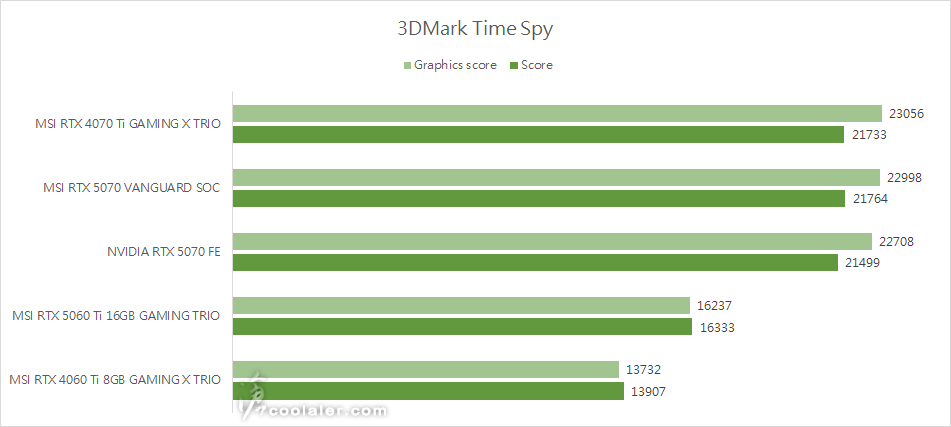

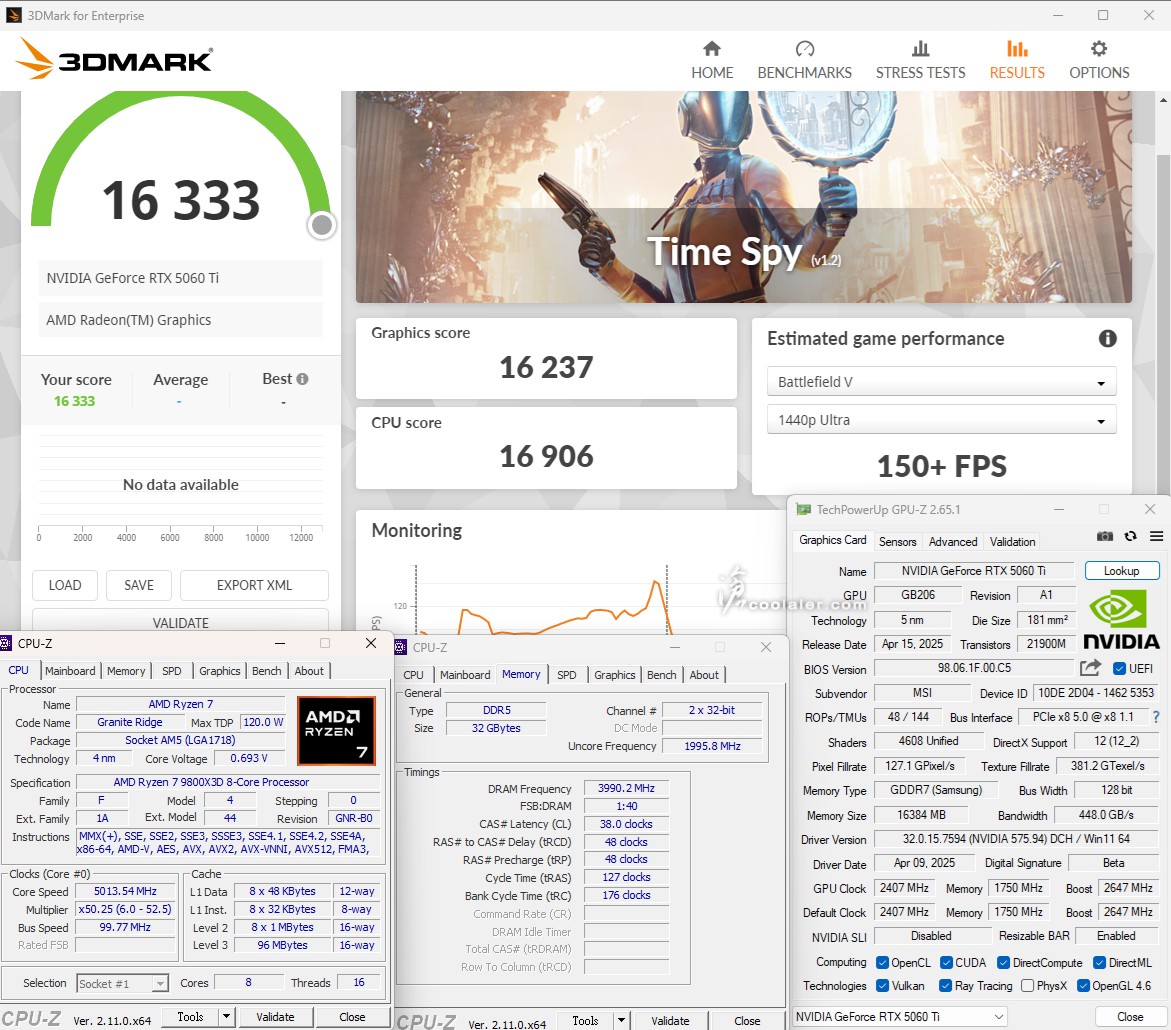

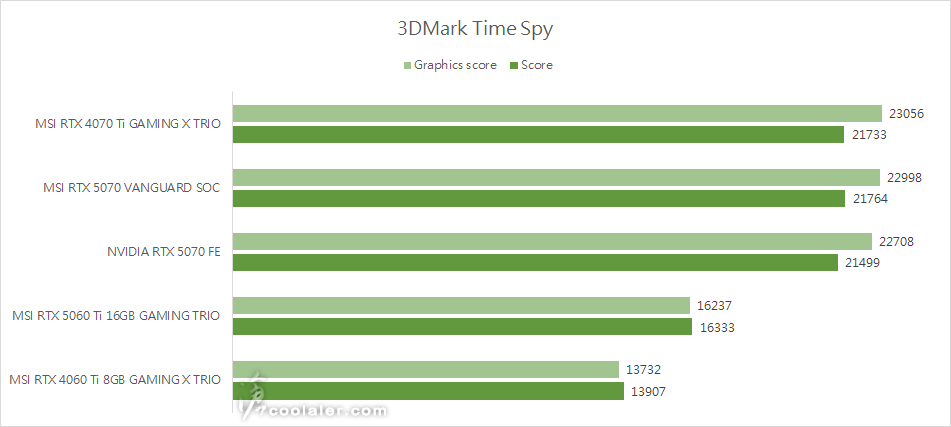

Time Spy:16333

Graphics score:16237

CPU score:16906

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 18.2%。RTX 5070 FE 則要高出 39.9%。

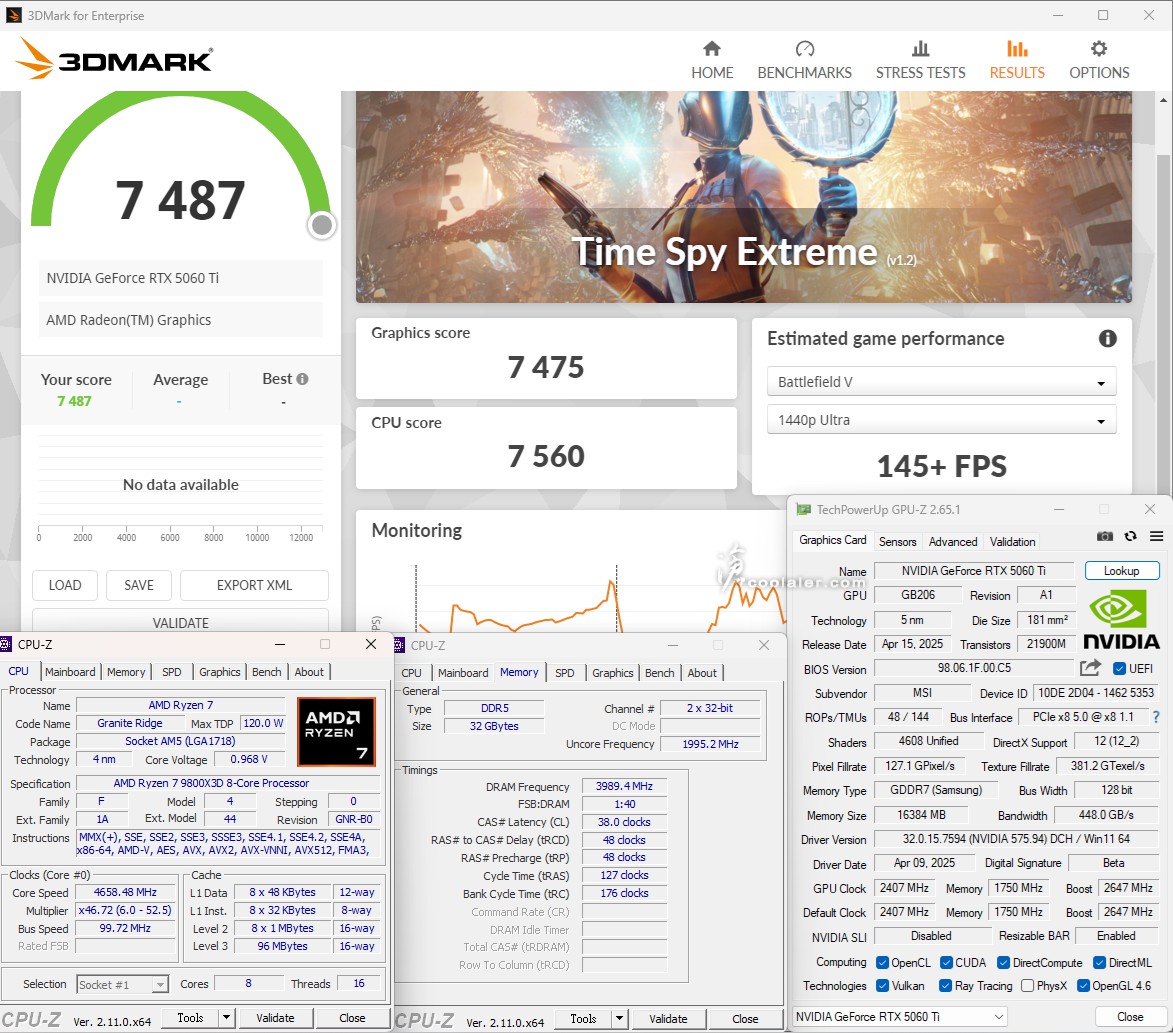

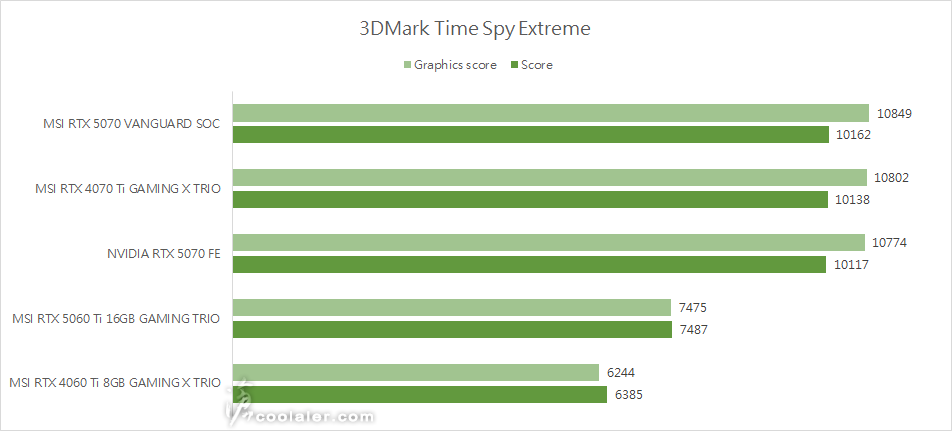

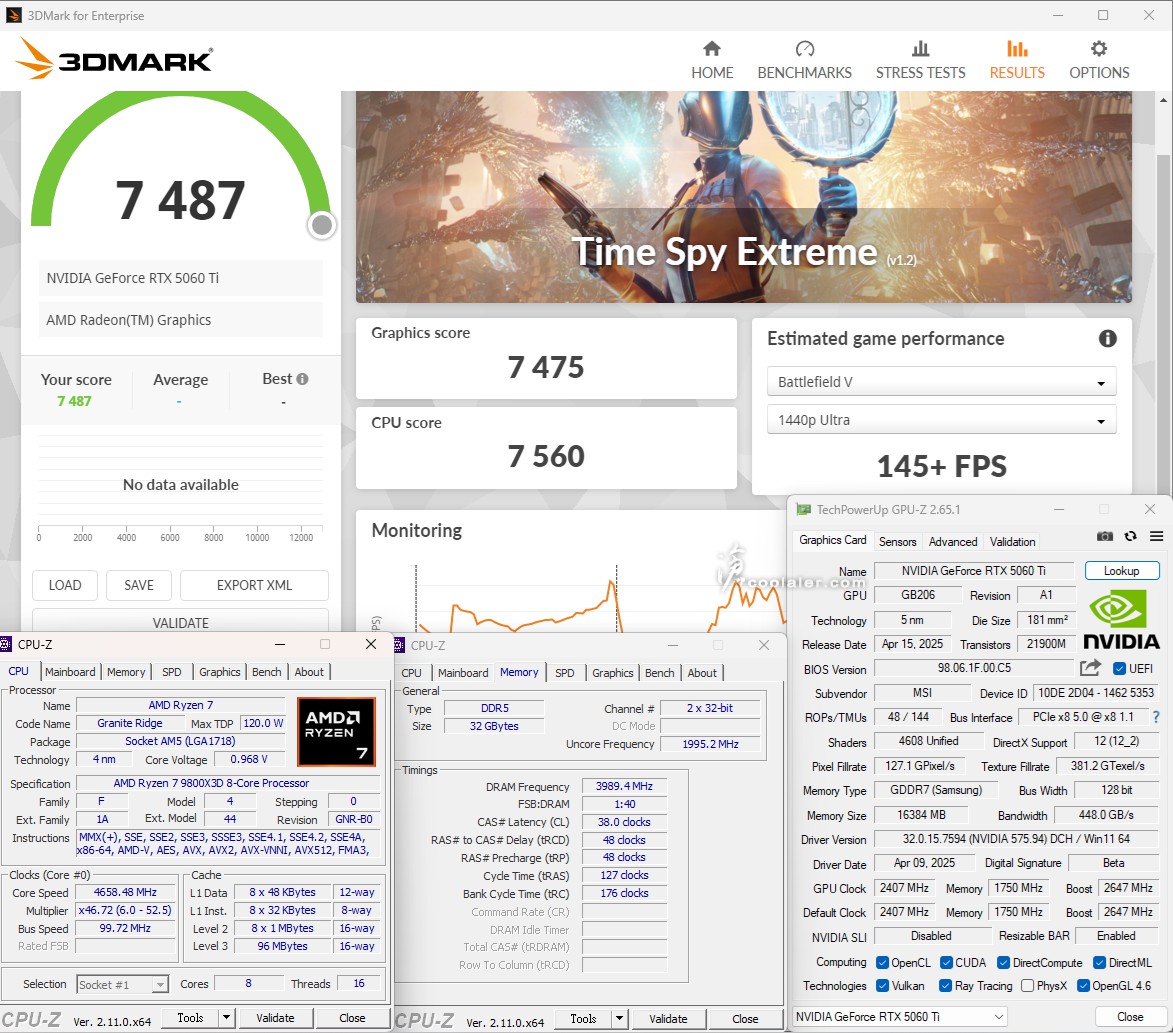

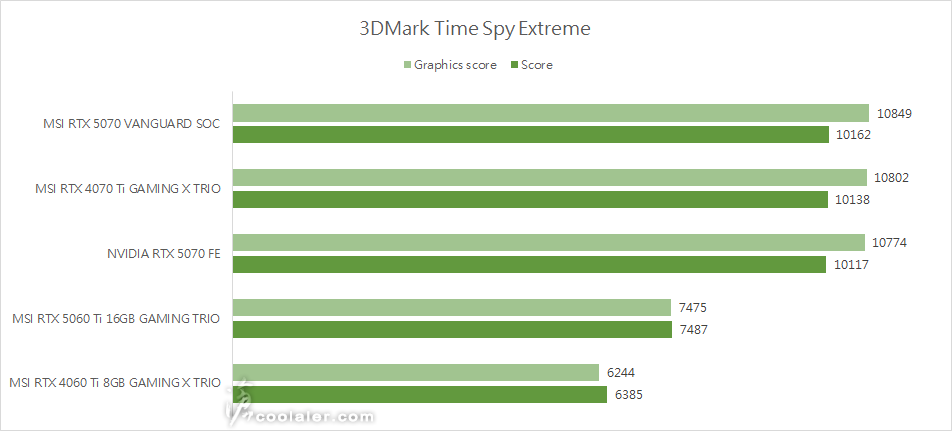

Time Spy Extreme:7487

Graphics score:7475

CPU score:7560

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 19.7%。RTX 5070 FE 則要高出 44.1%。

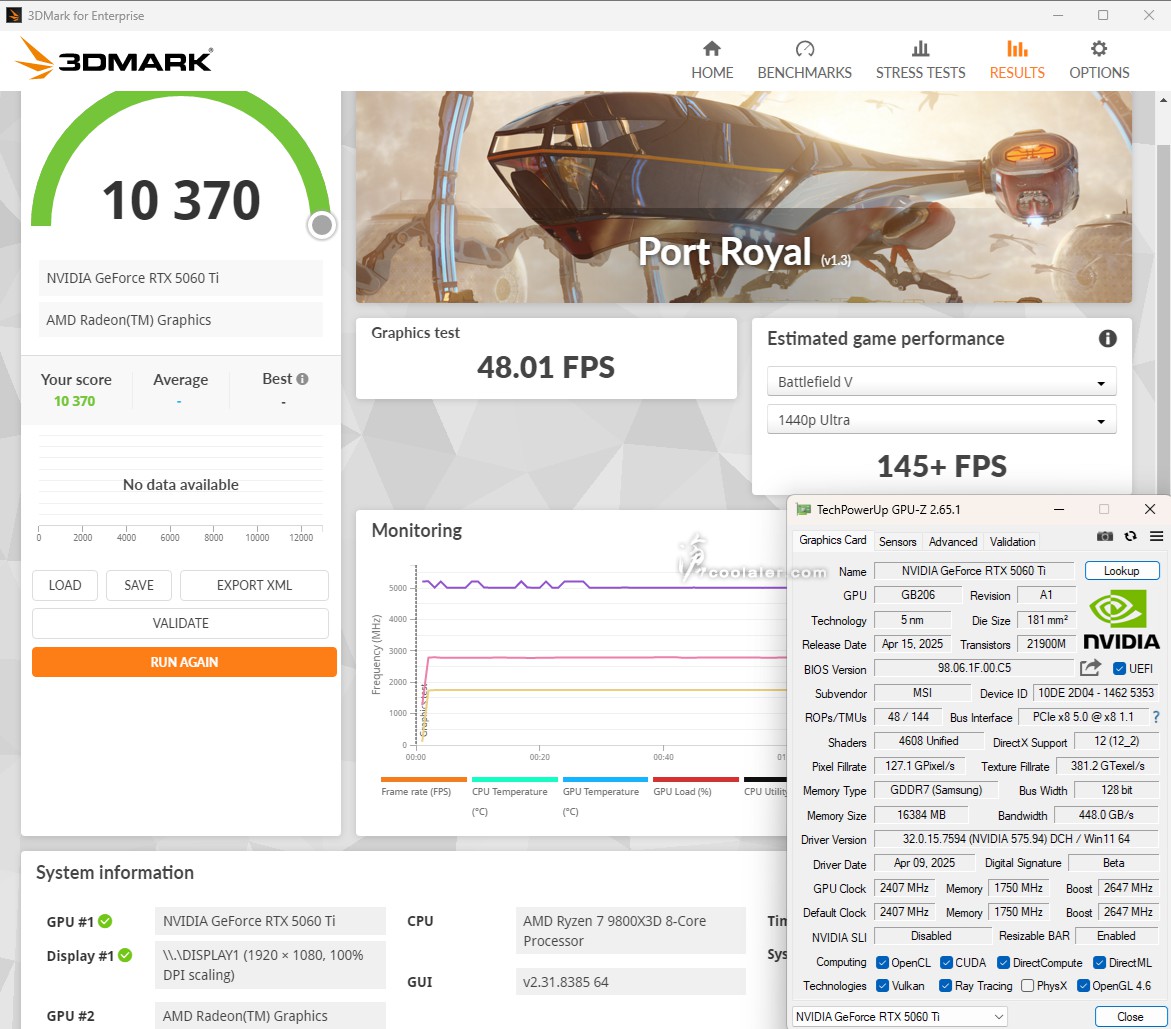

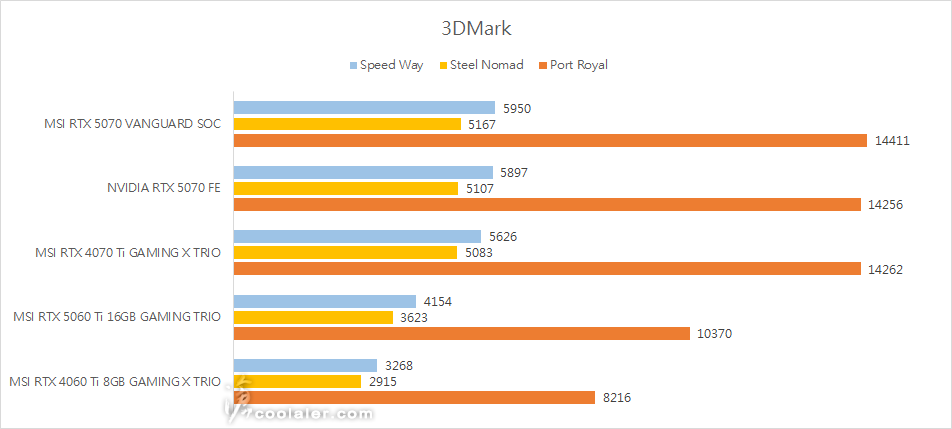

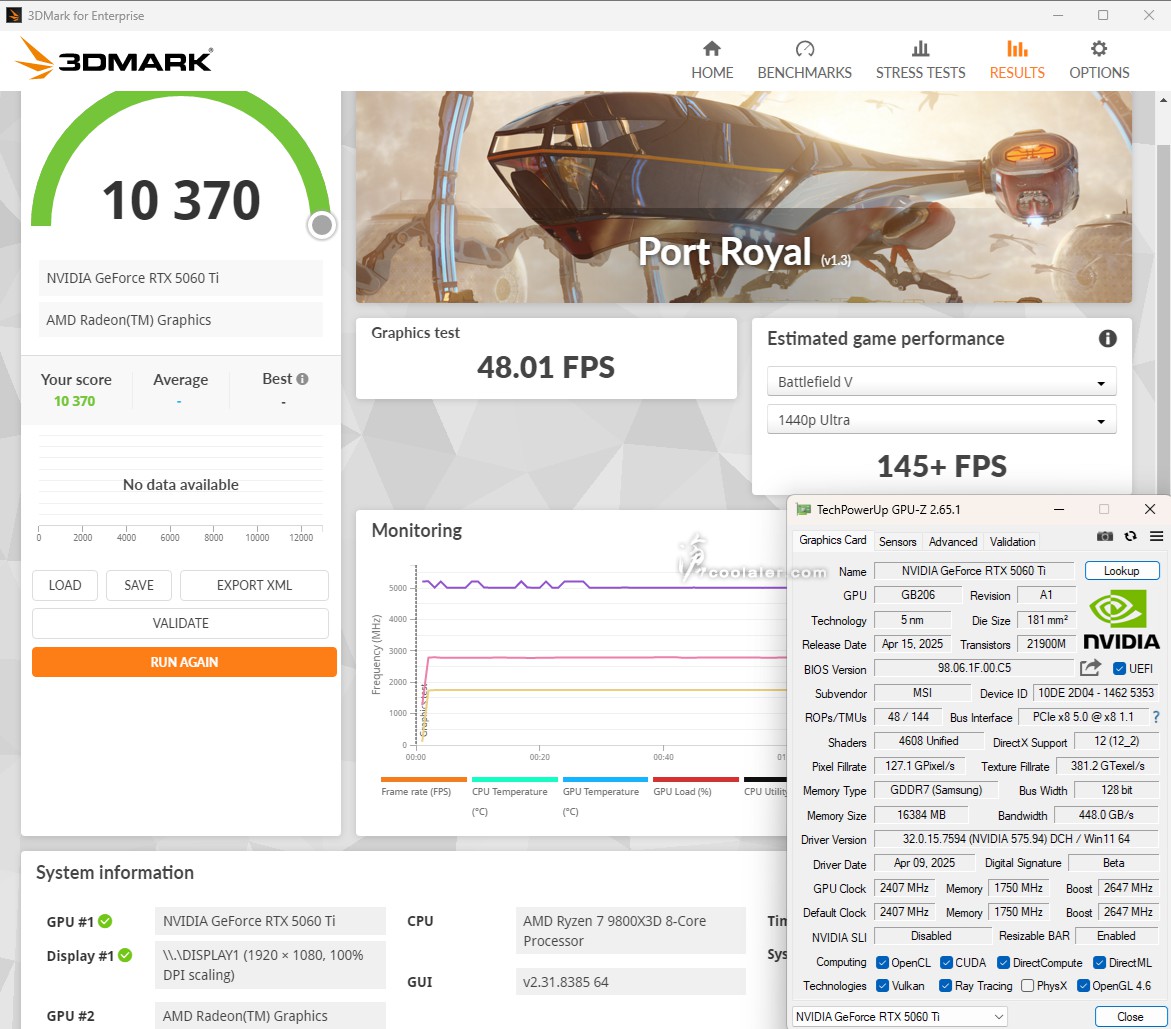

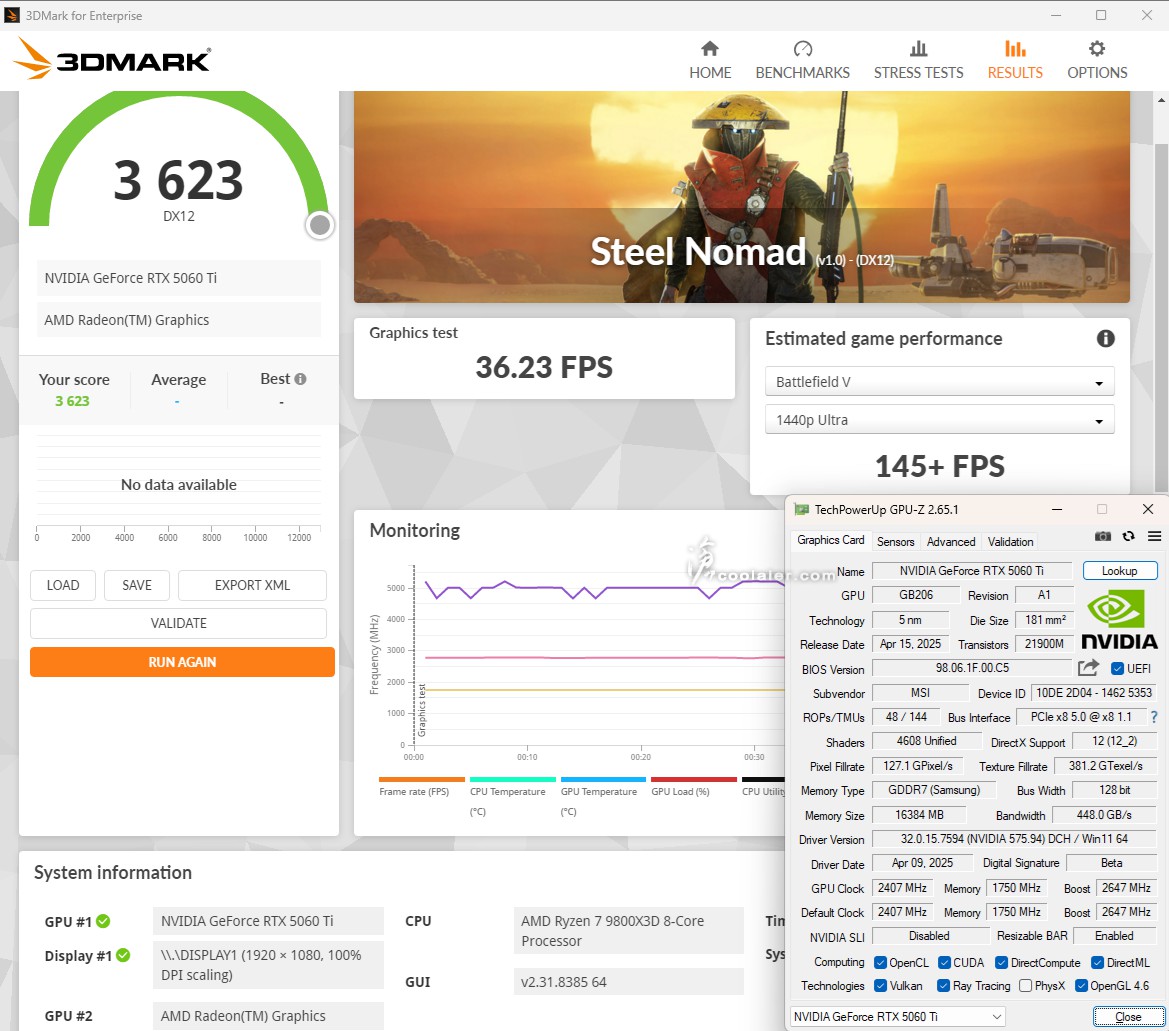

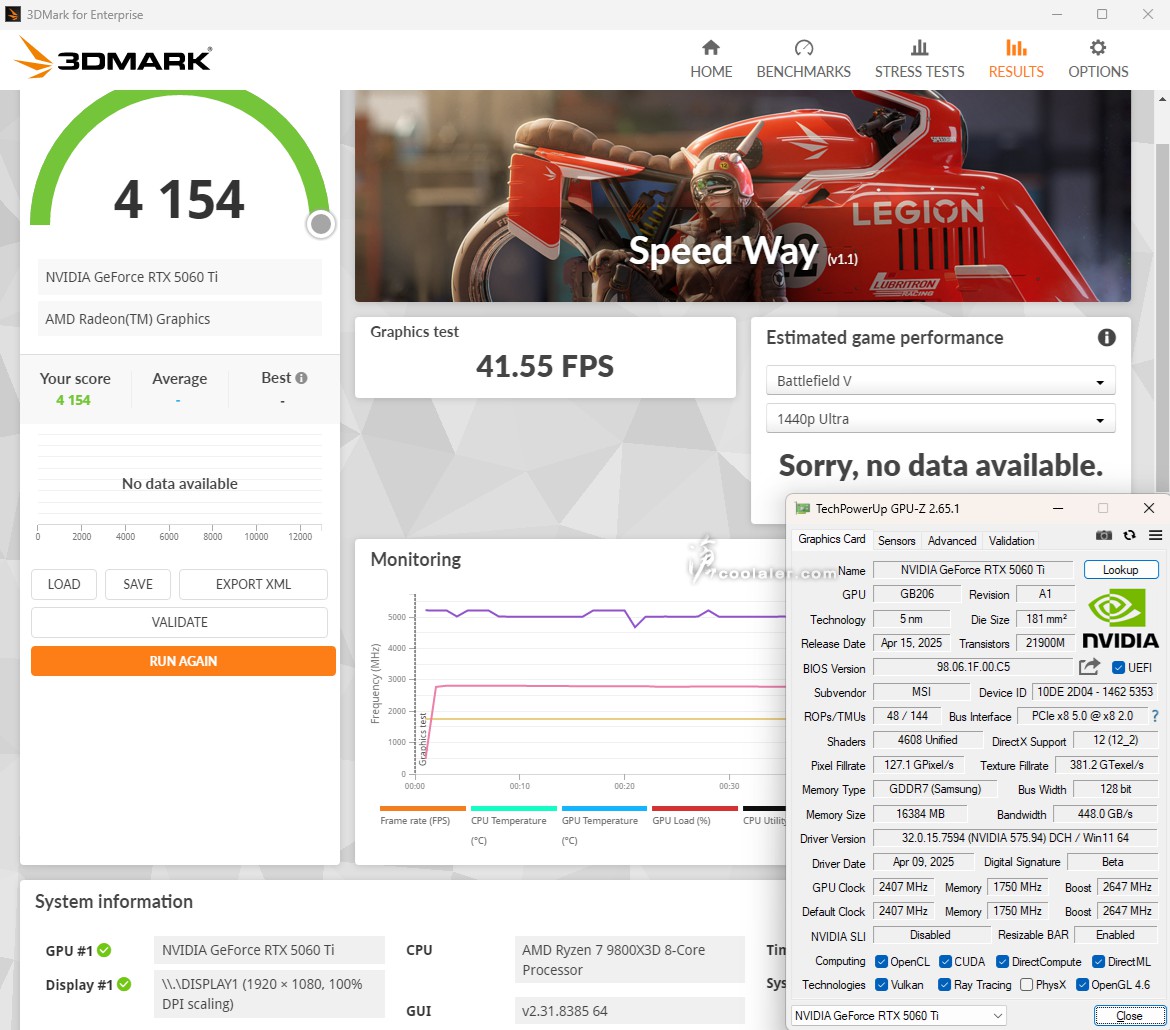

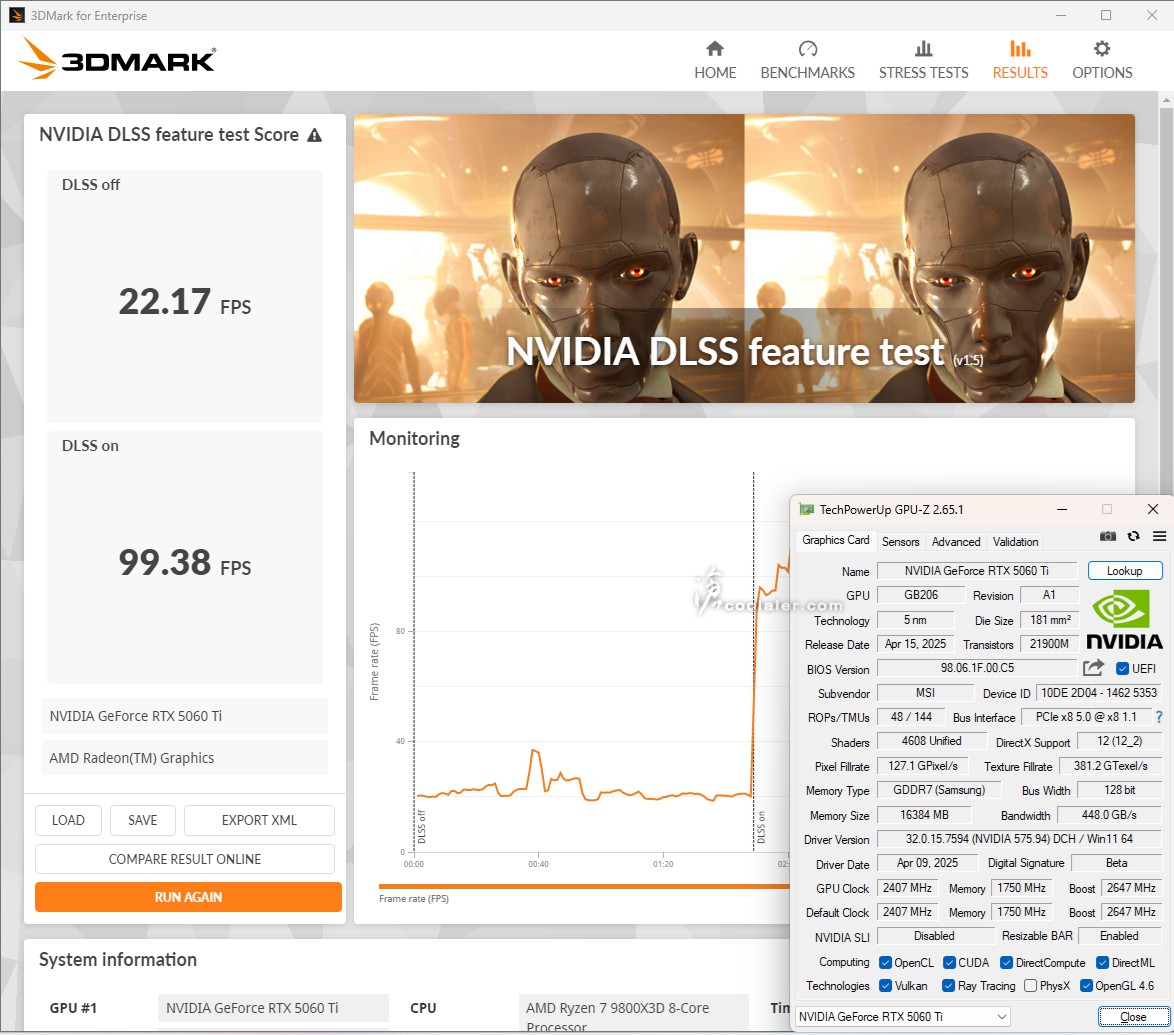

Port Royal:10370

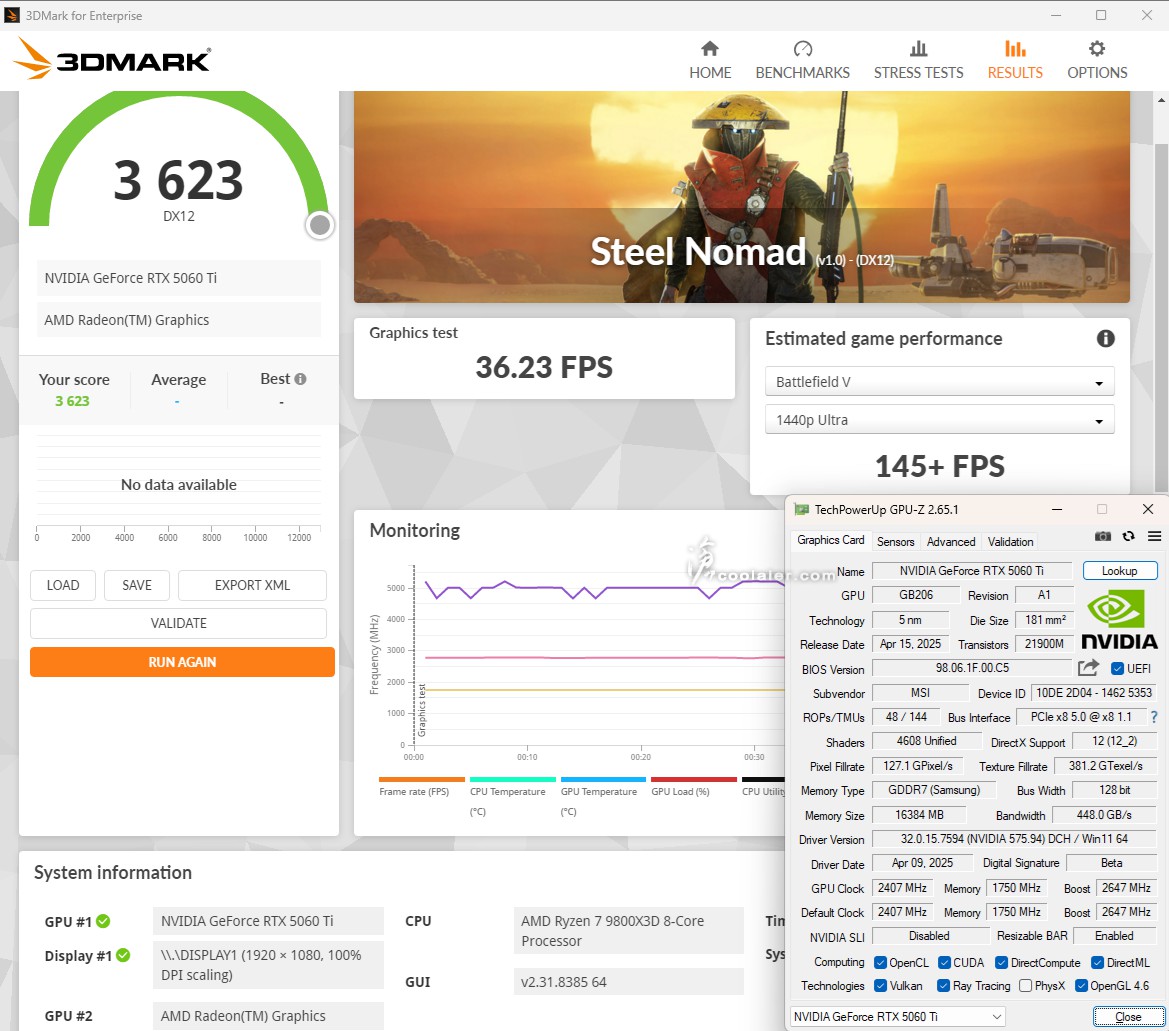

Steel Nomad:3623

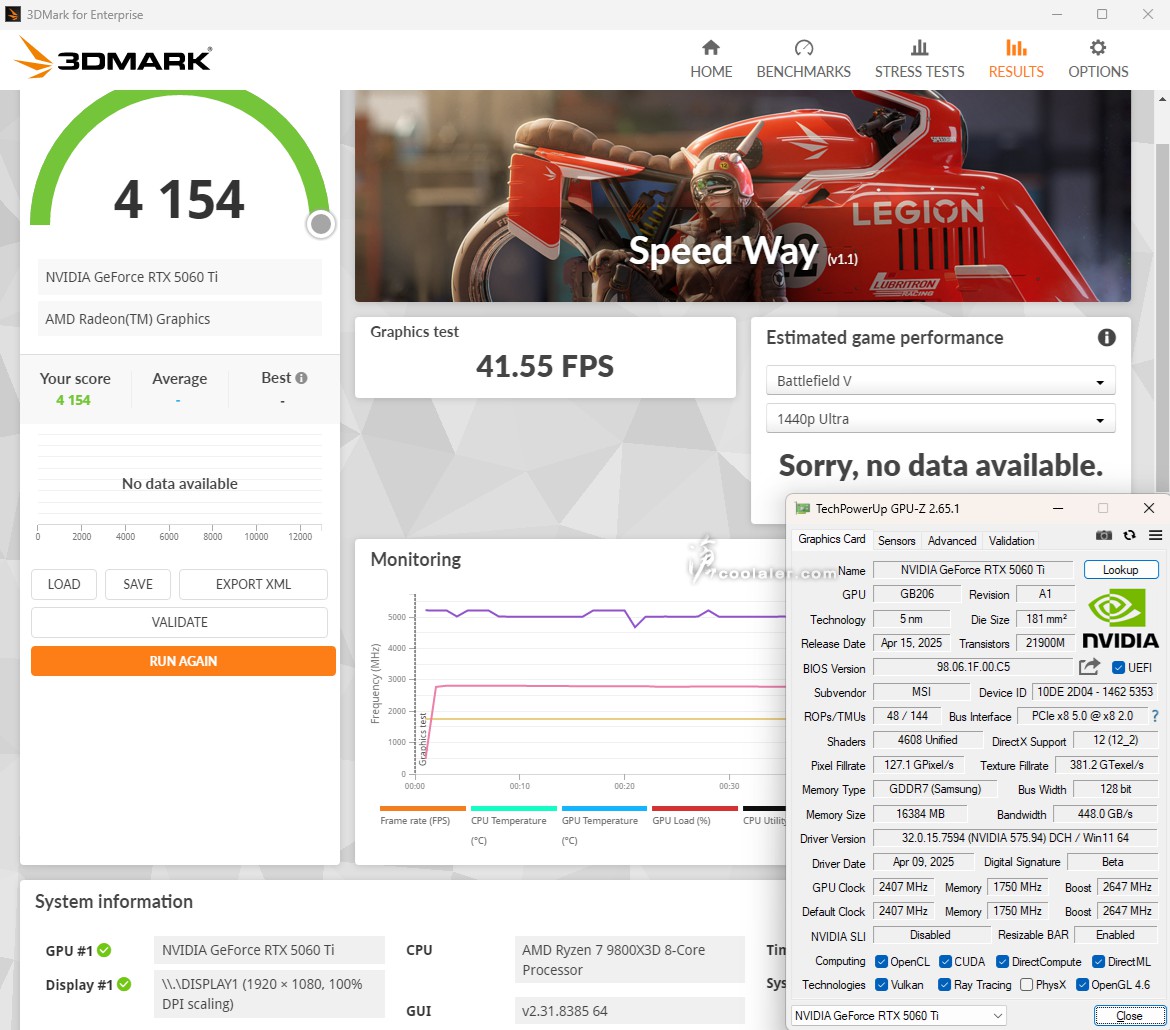

Speed Way:4154

與 RTX 4060 Ti 相比平均大約提升了 26%。RTX 5070 FE 則平均要高出 40% 左右。

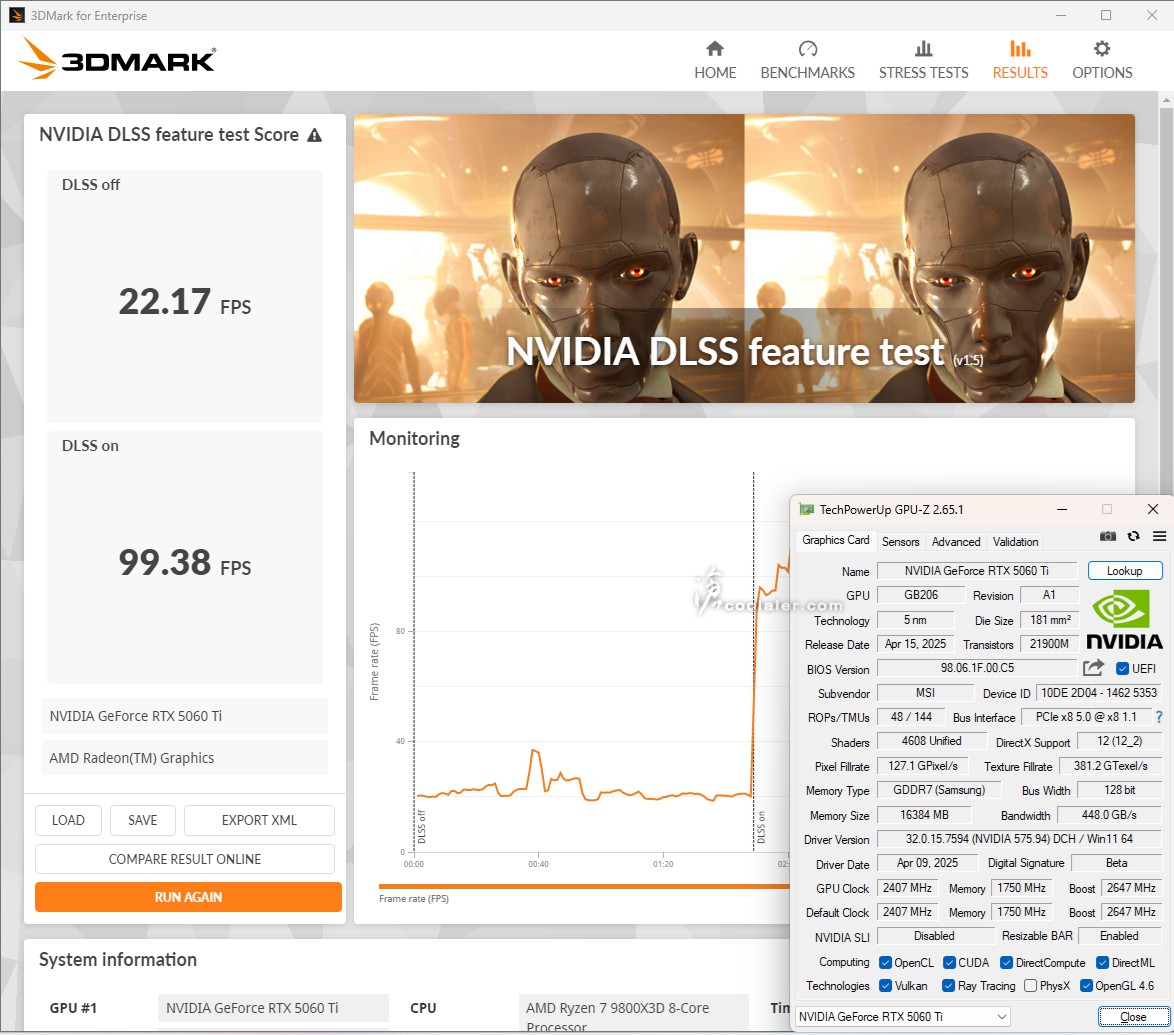

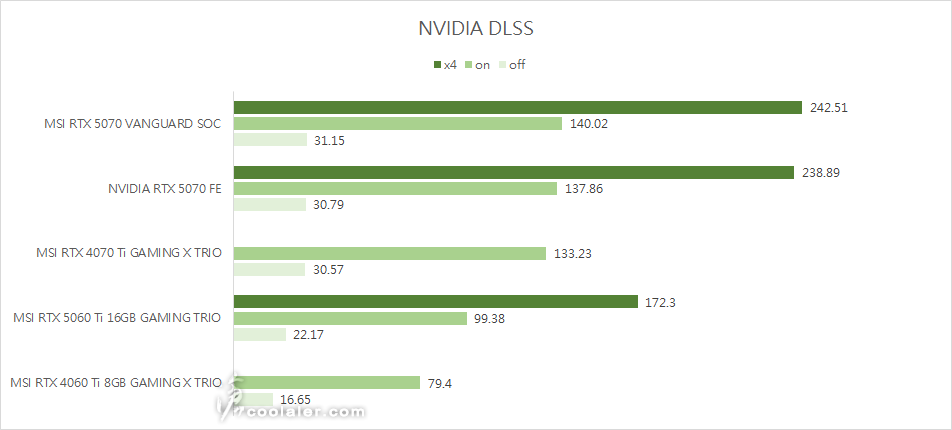

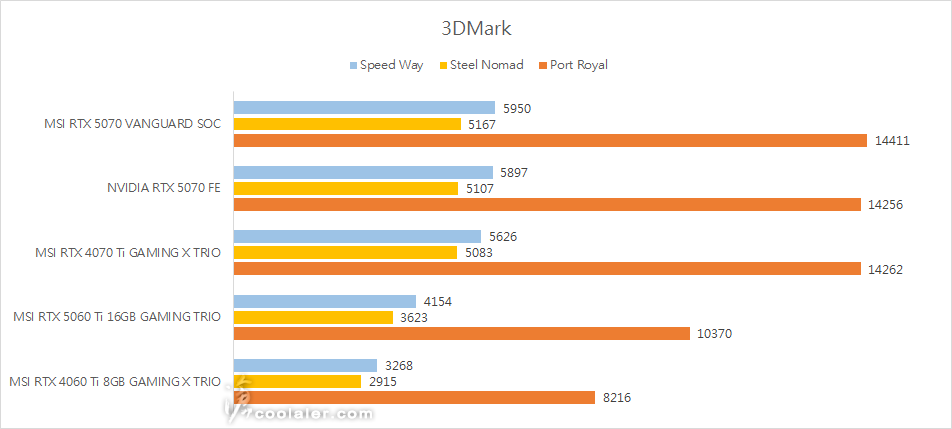

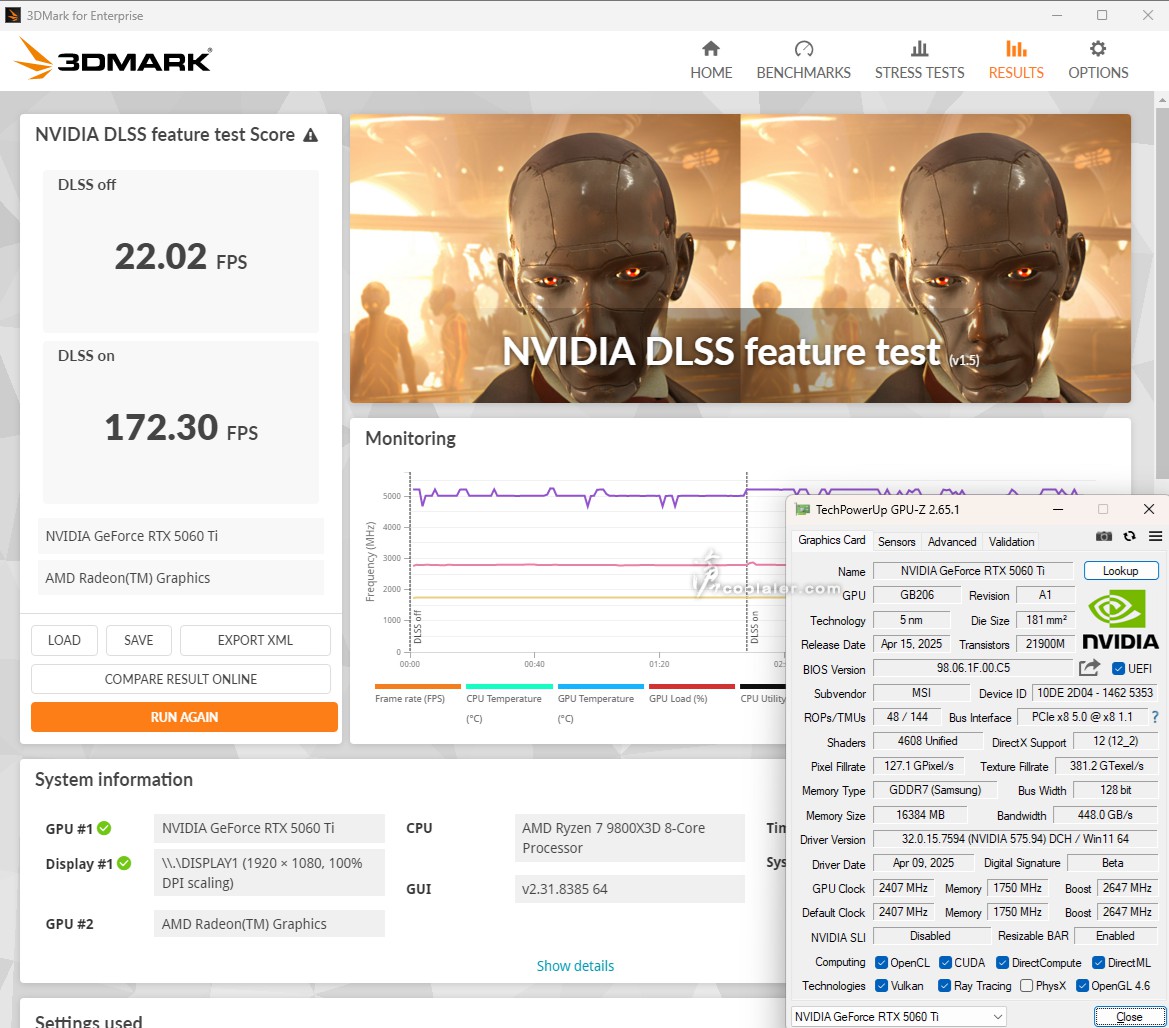

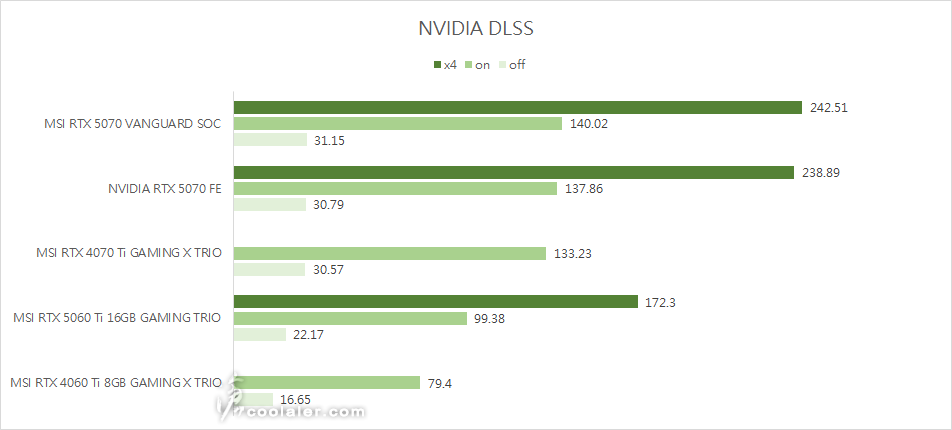

NVIDIA DLSS 3

off:22.17

on:99.38

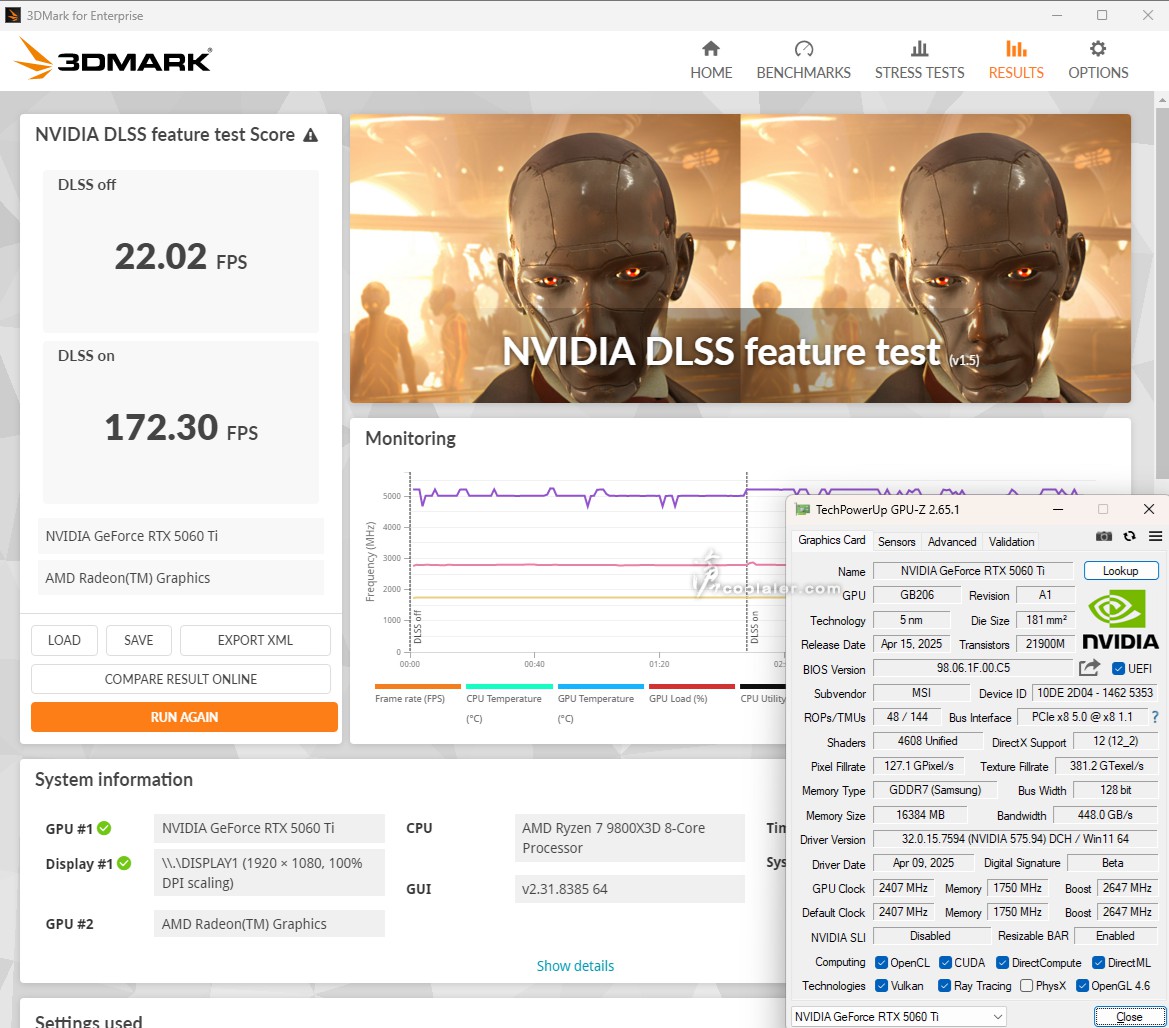

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:22.02

on:172.30

與 RTX 4060 Ti 相比原生效能高 33.2%,開啟 DLSS 3 則高出 25.2%,差距變小。RTX 5070 FE 在原生效能則要高出 38.9%,開啟 DLSS 3 為 38.7%,DLSS 4 為 38.6%。RTX 5060 Ti 16GB 開啟 DLSS 4 四倍模式可提升 677%。

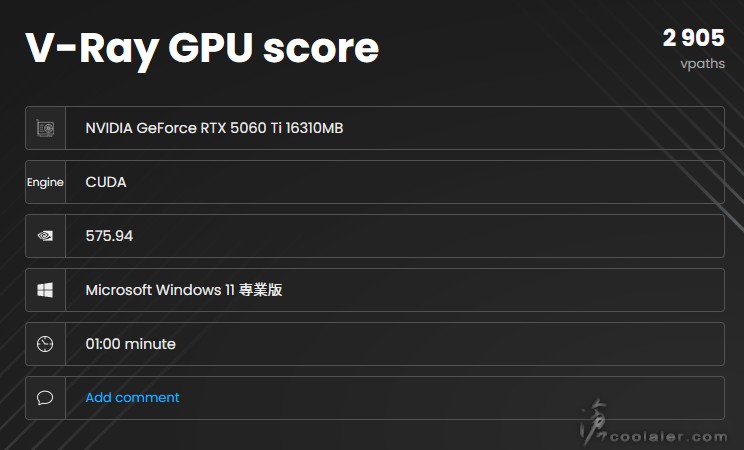

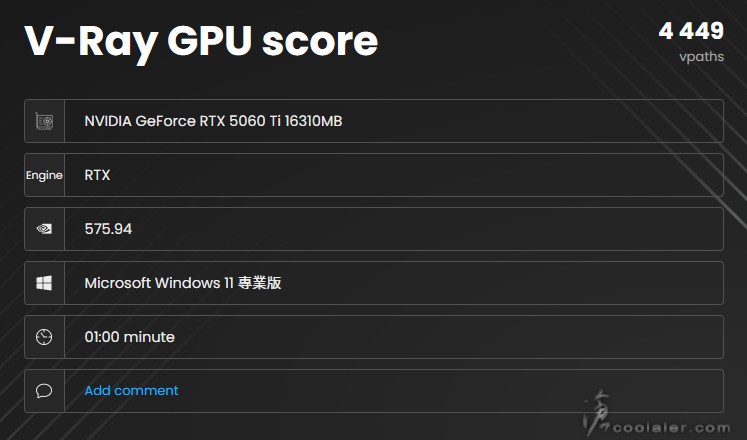

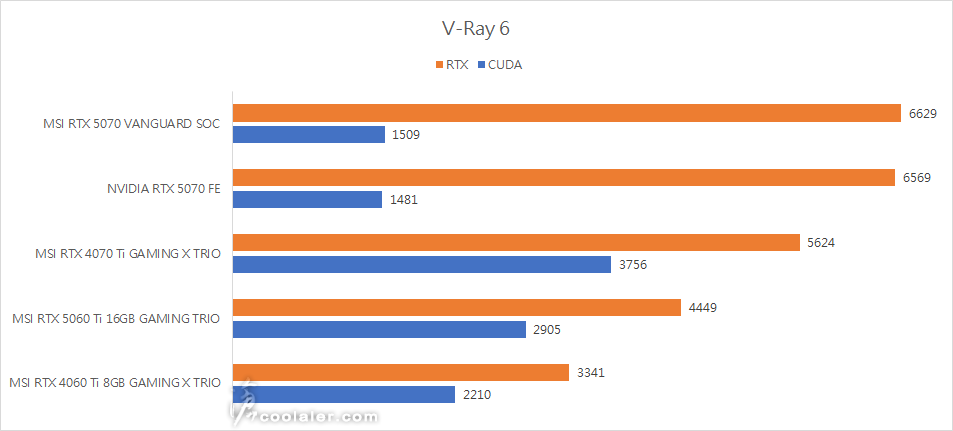

AI 效能測試

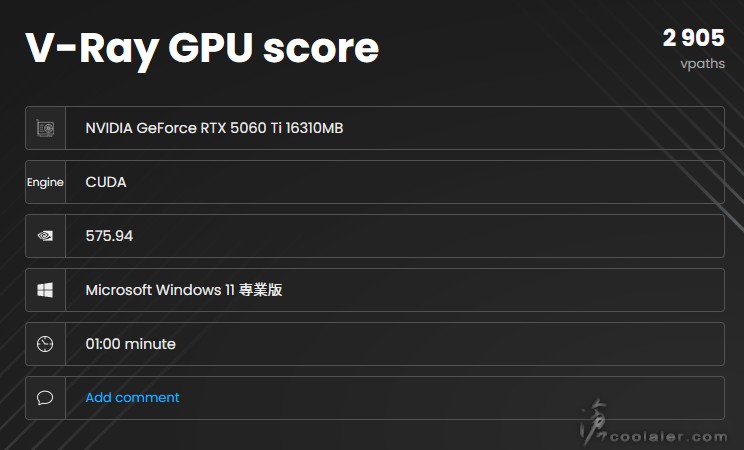

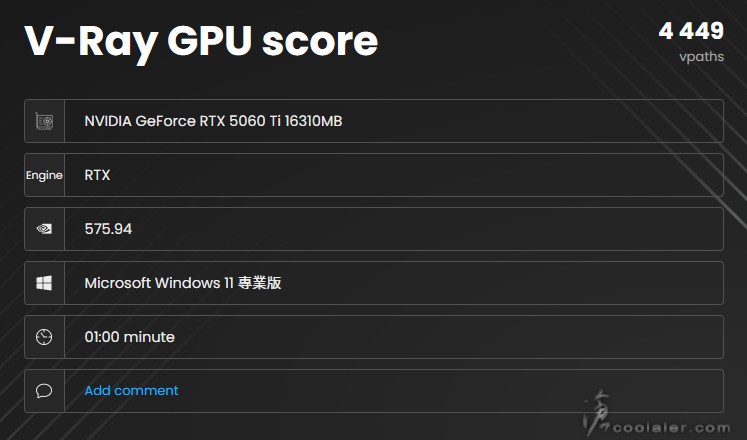

V-Ray GPU score (CUDA):2905

V-Ray GPU score (RTX):4449

V-Ray 項目之前在 RTX 5070 上面 CUDA 測試分數過低,後期的驅動已有修正,但因為卡也不在身邊所以就沒重測,但在 RTX 5060 Ti 上面已經正常。相比 RTX 4060 Ti 在 RTX 項目高出 33.2%,CUDA 高出 31.4%。

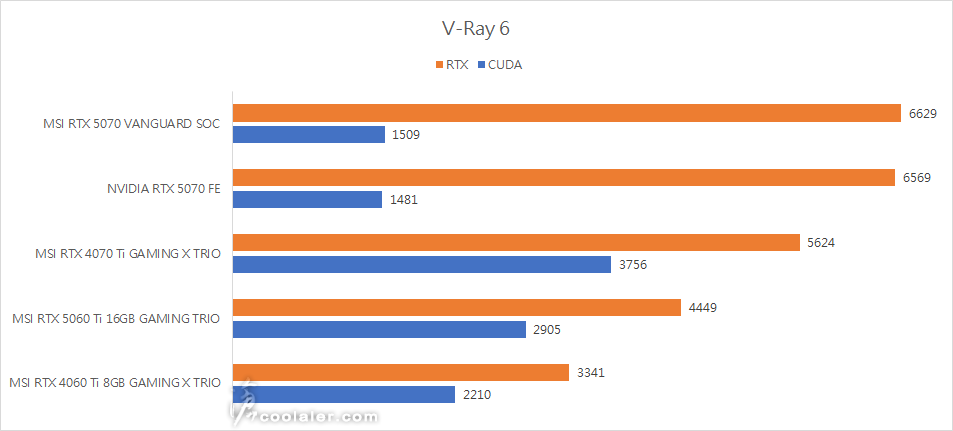

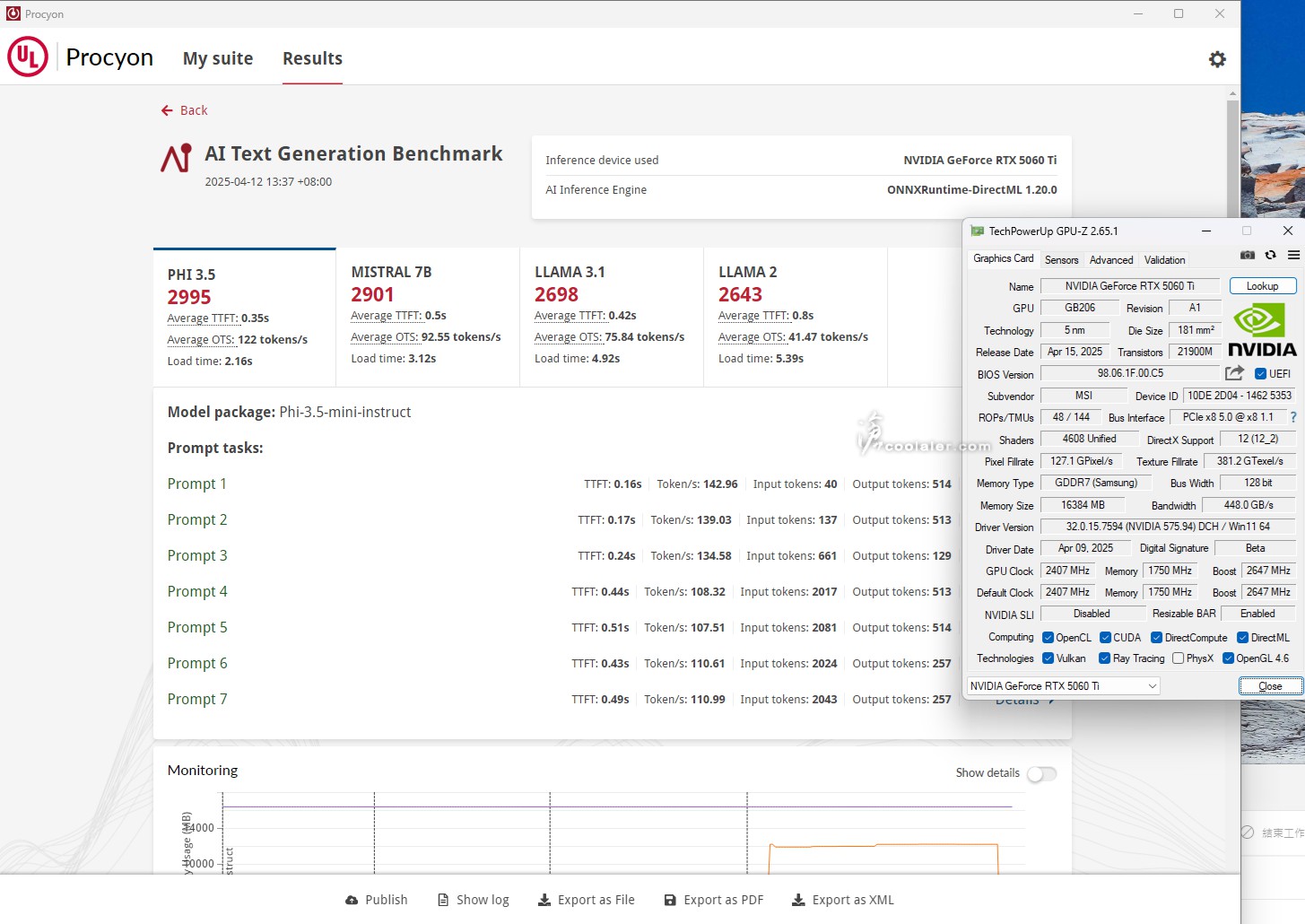

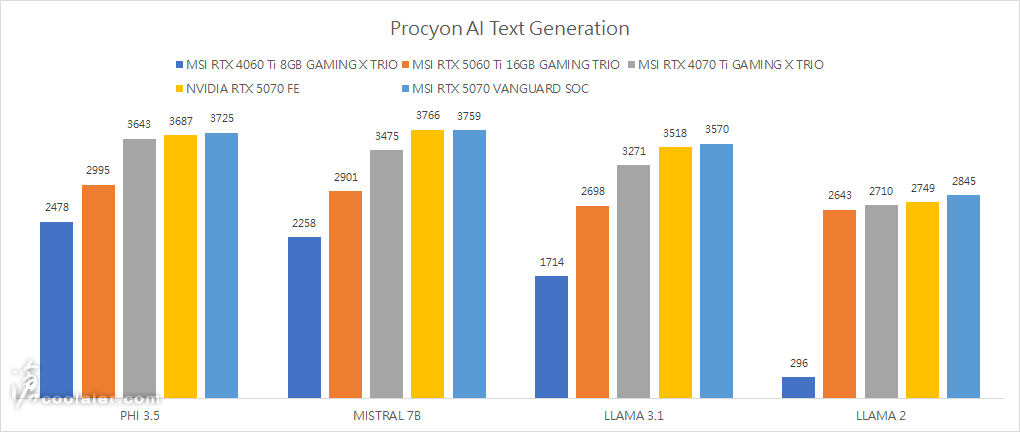

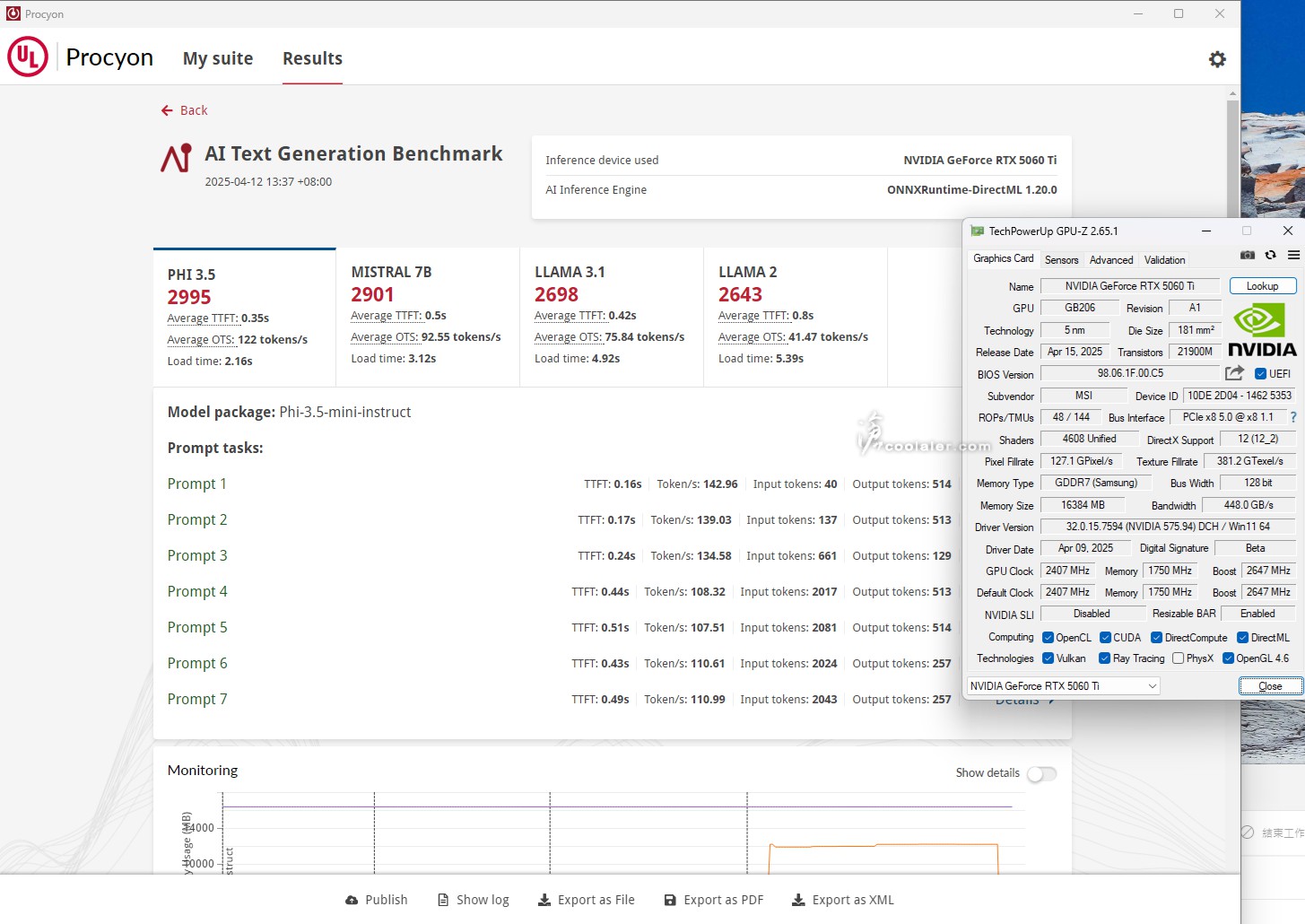

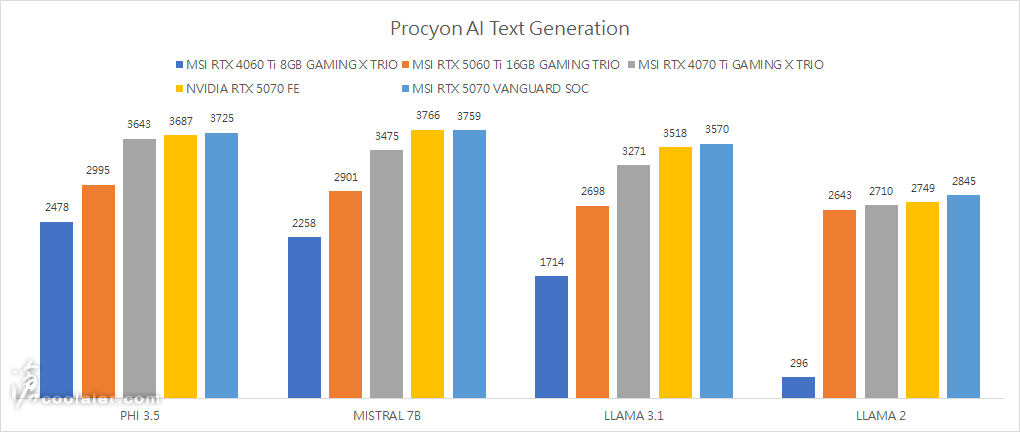

Procyon AI Text Generation

PHI 3.5:2995

MISTRAL 7B:2901

LLAMA 3.1:2698

LLAMA 2:2643

與 RTX 4060 Ti 相比,PHI 3.5 快 20.9%;MISTRAL 7B 快 28.5%;LLAMA 3.1 約 57.4%;LLAMA 2 差了 793%,這主要可能是記憶體關係,畢竟這張 RTX 4060 Ti 是 8GB 版。

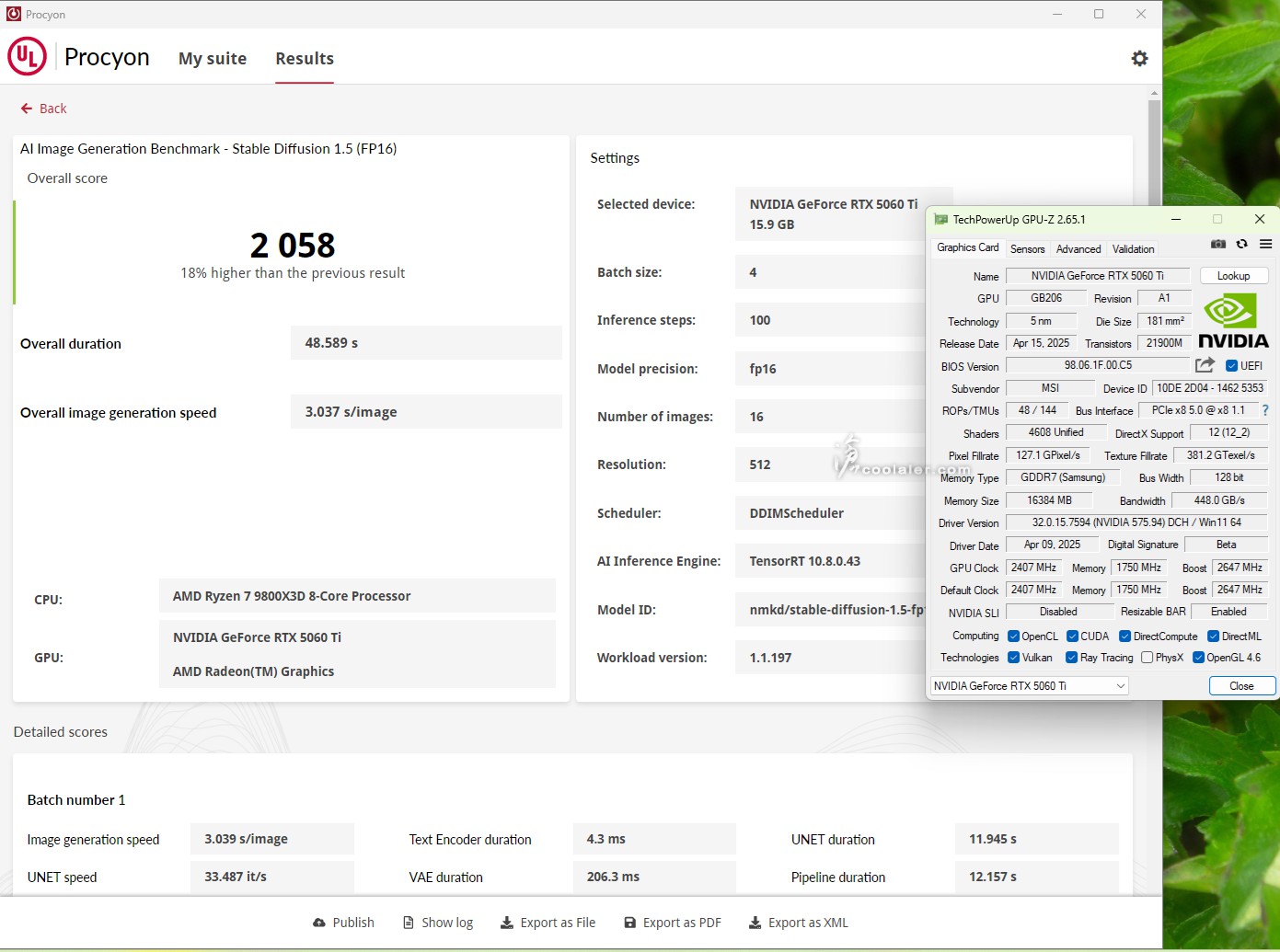

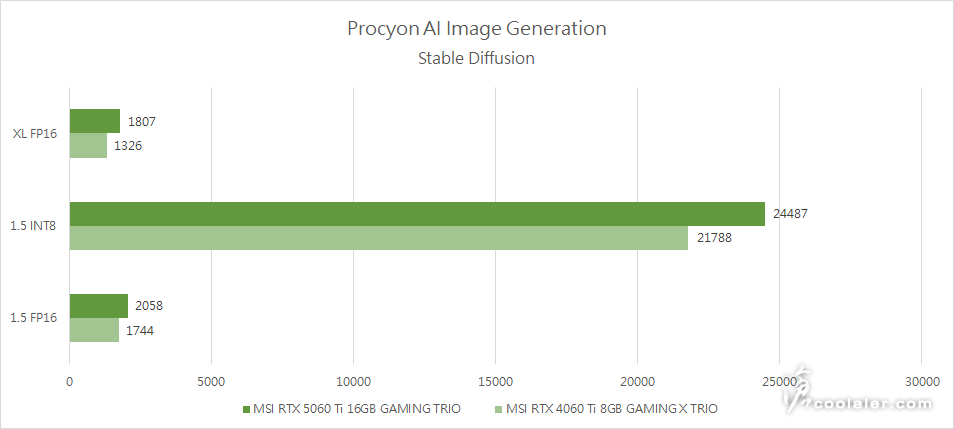

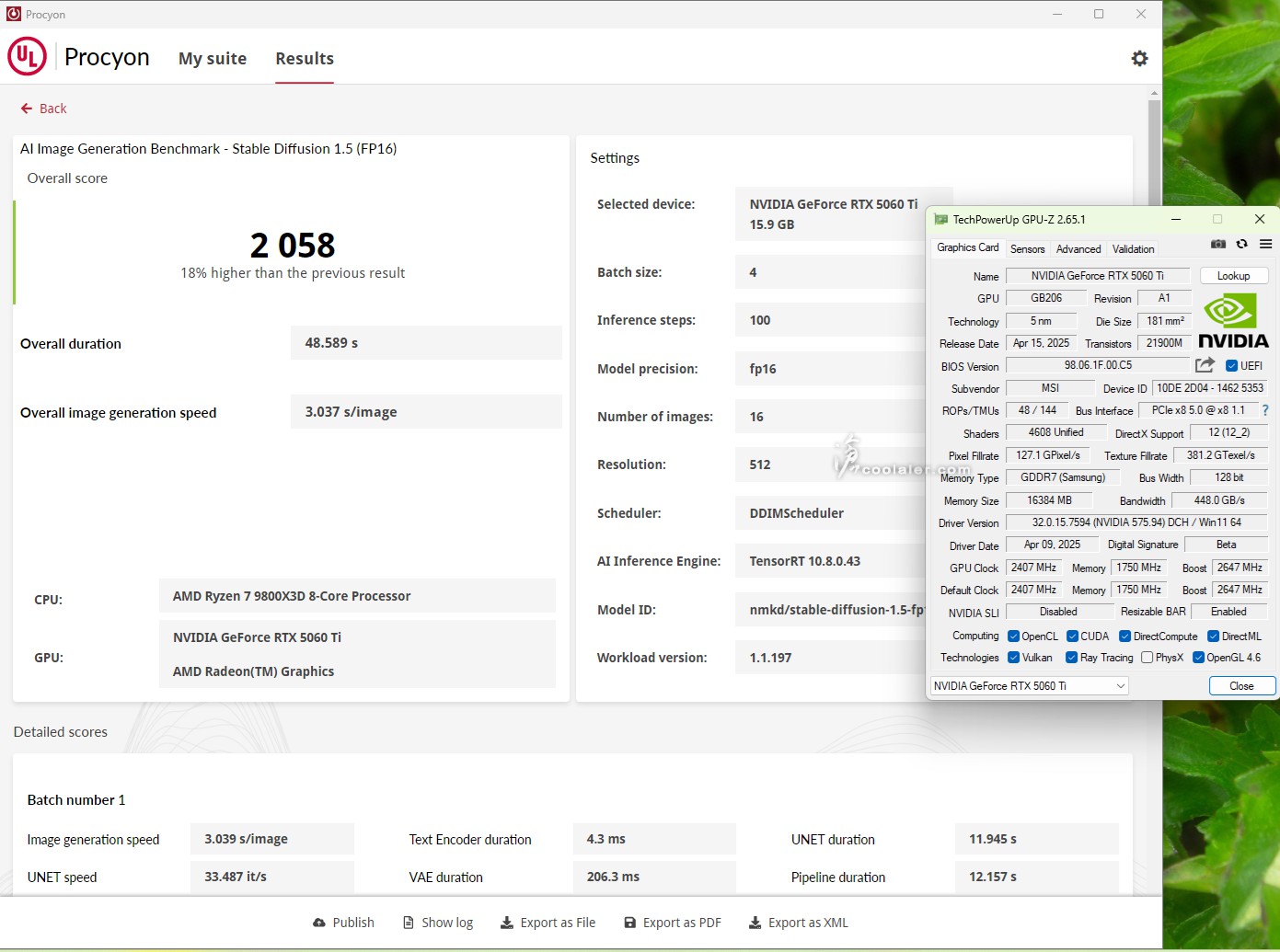

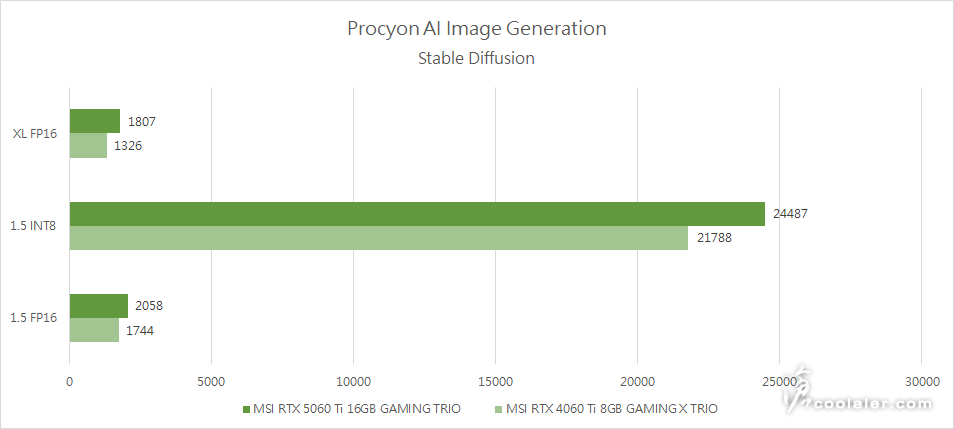

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion 1.5 (FP16) 圖像生成

Overall score:2058

Overall duration:48.589 s

Overall image generation speed:3.037 s/image

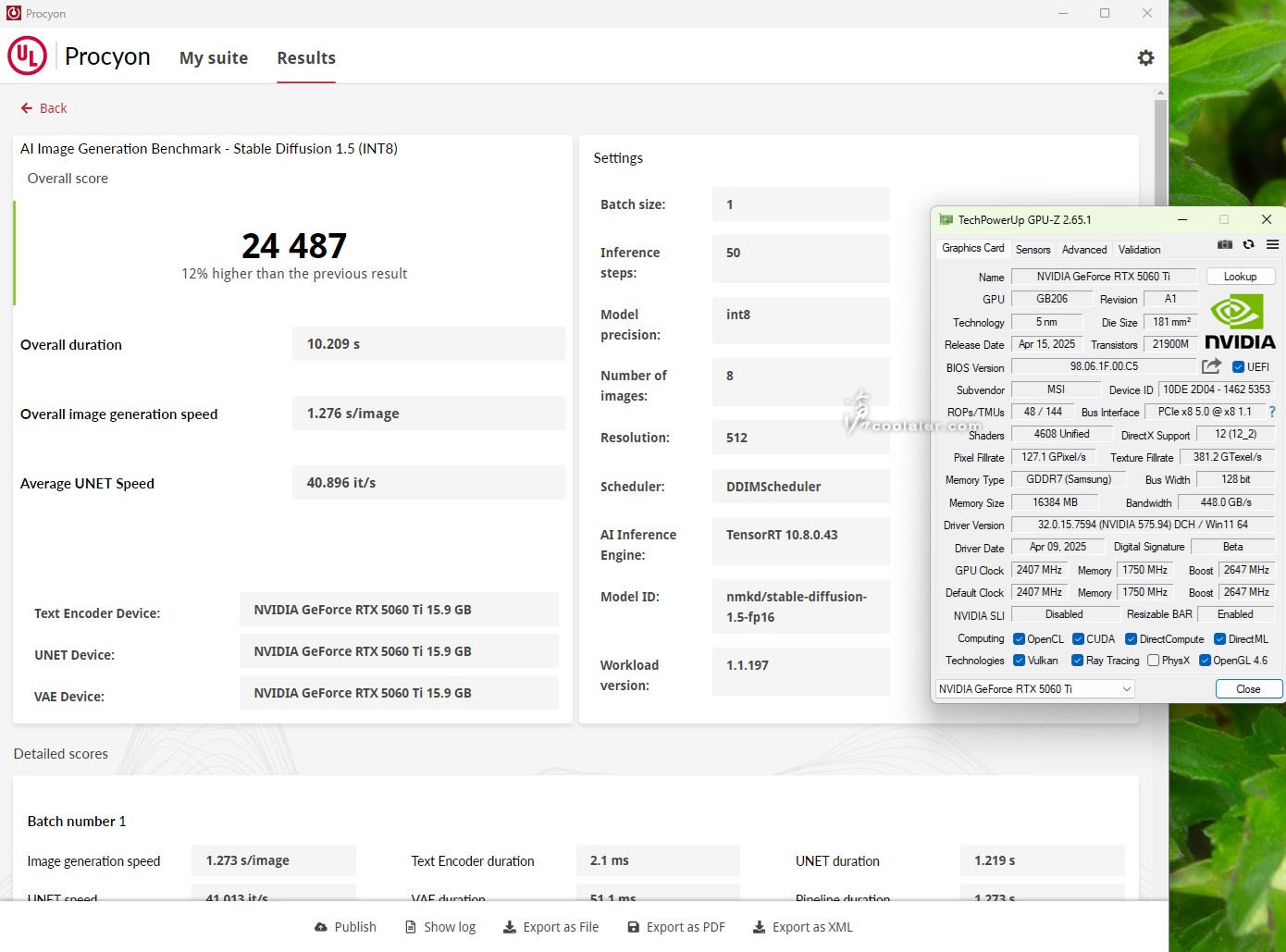

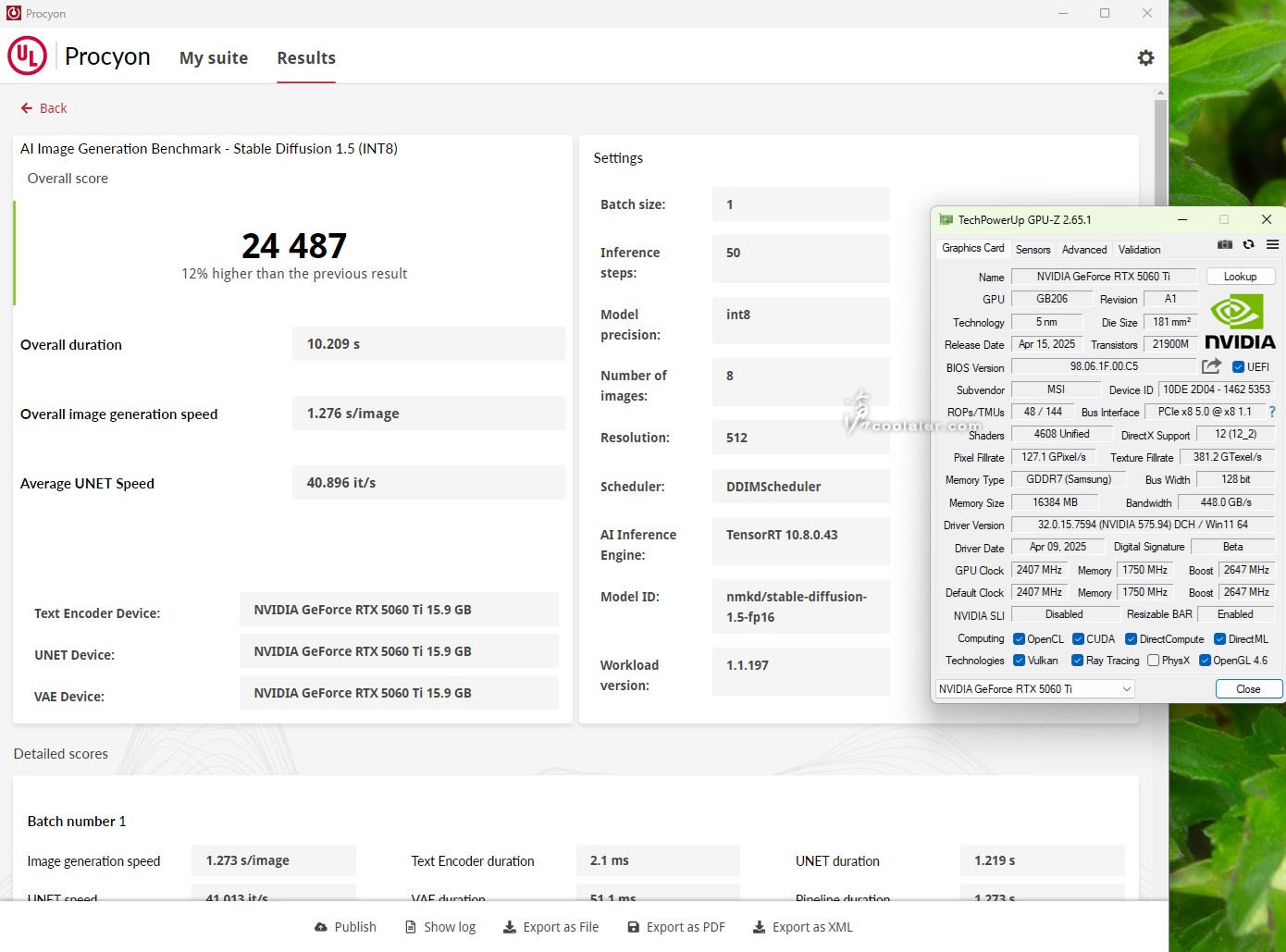

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion 1.5 (INT8) 圖像生成

Overall score:24487

Overall duration:10.209 s

Overall image generation speed:1.276 s/image

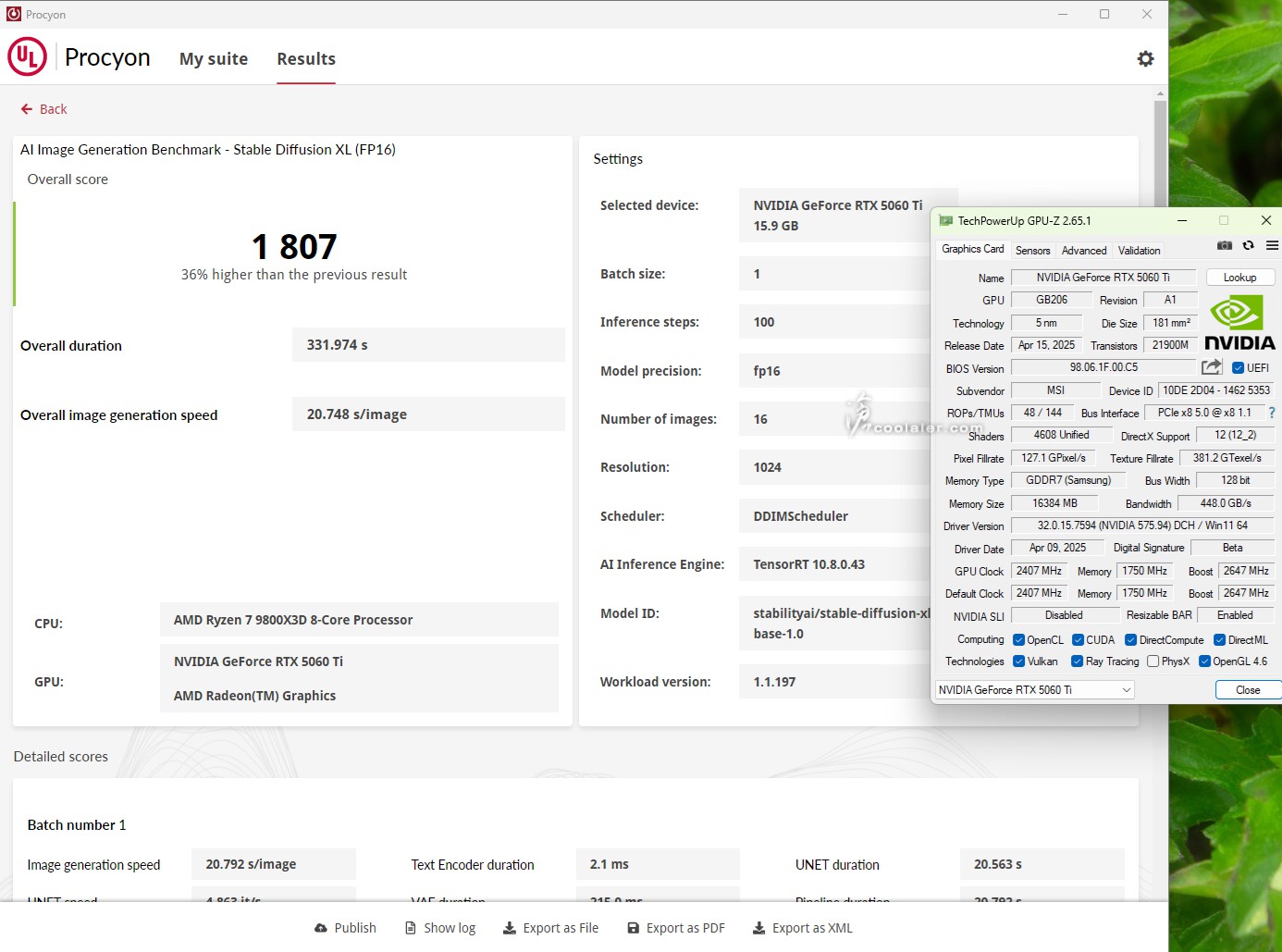

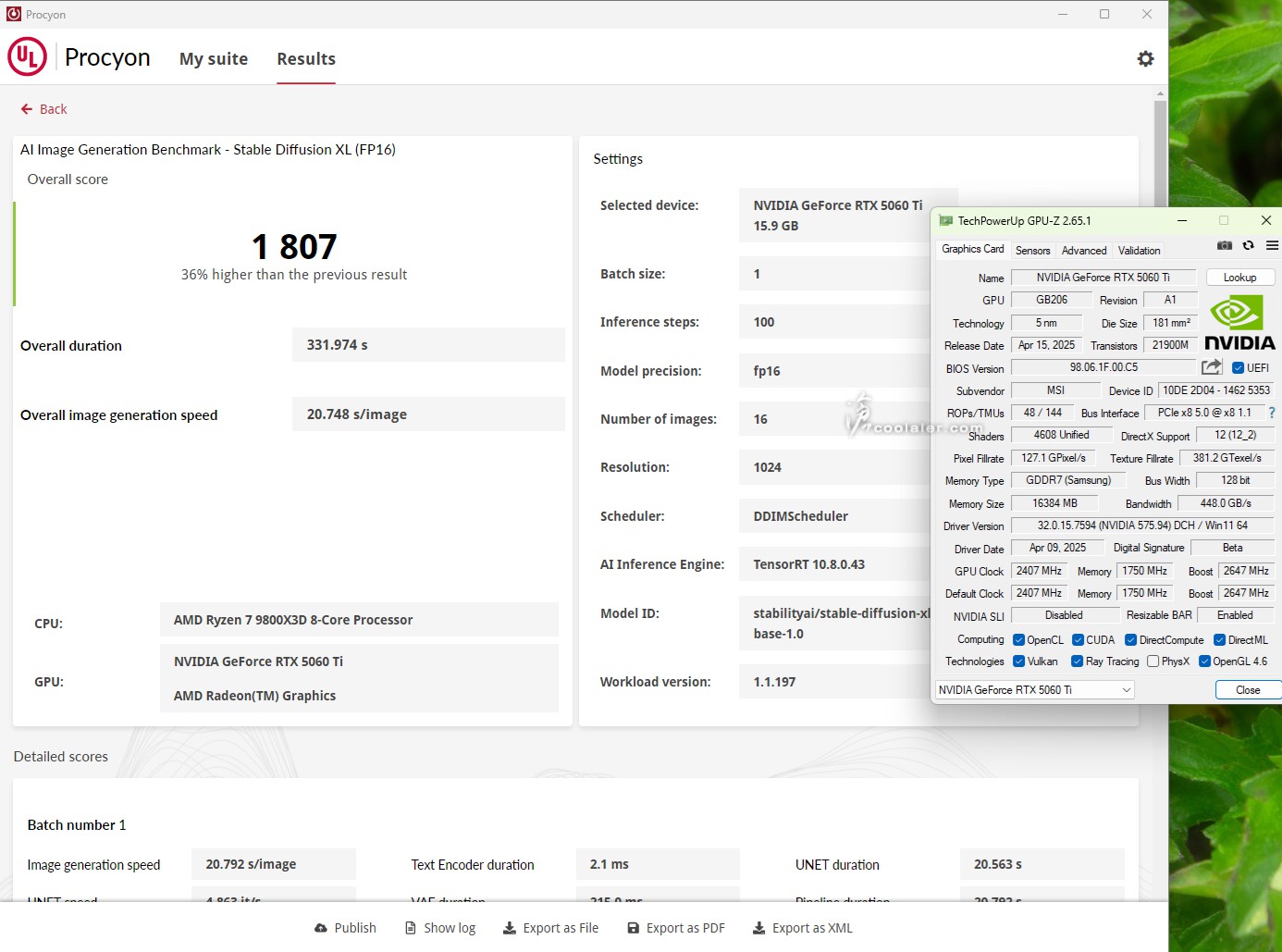

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion XL (FP16) 圖像生成

Overall score:1807

Overall duration:331.974 s

Overall image generation speed:20.748 s/image

AI 圖像生成,Stable Diffusion XL FP16 相比 RTX 4060 Ti 要快 36.3%;1.5 INT8 快 12.4%;1.5 FP16 快 18%。

遊戲效能

測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。

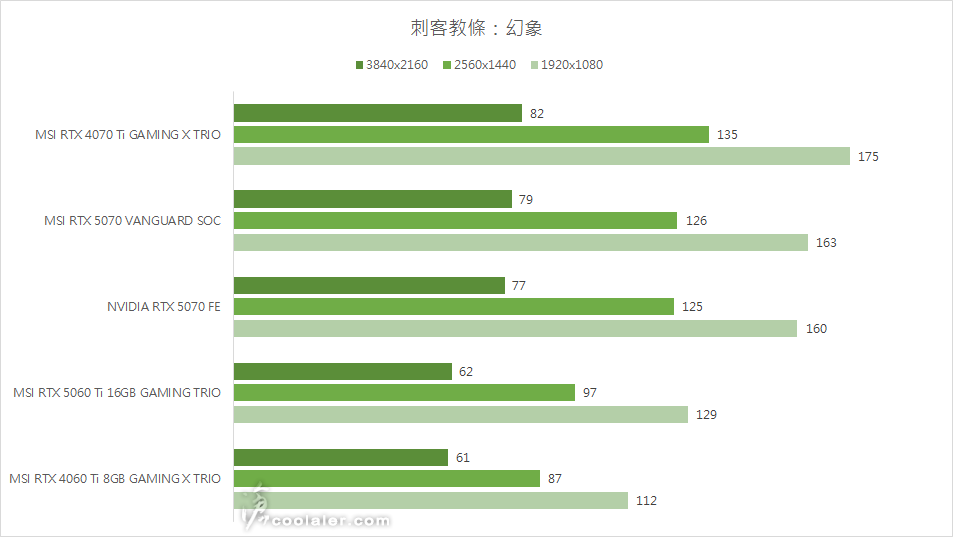

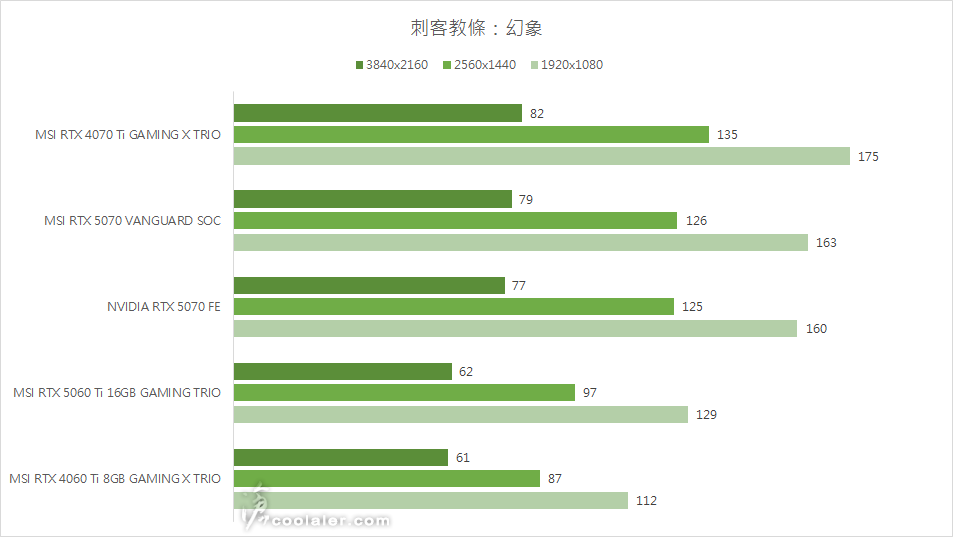

刺客教條:幻象

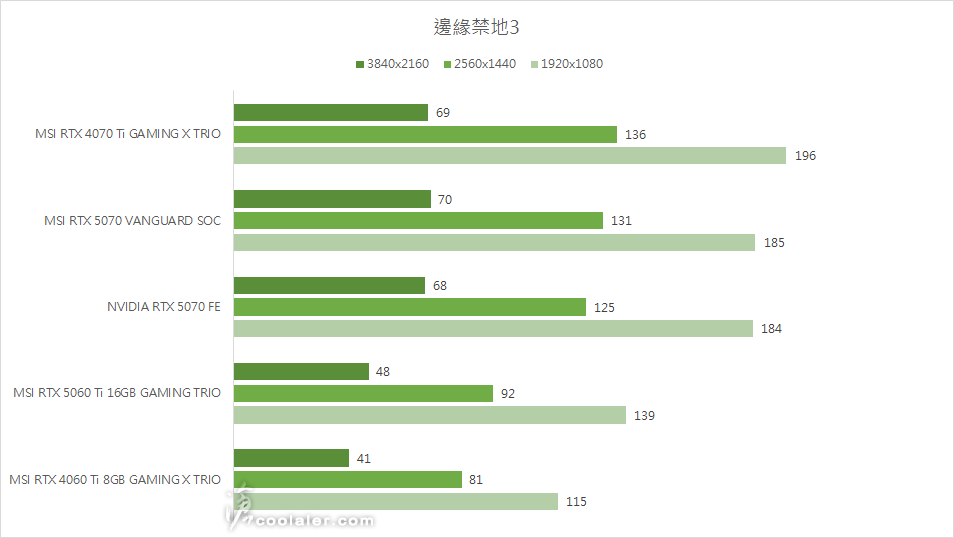

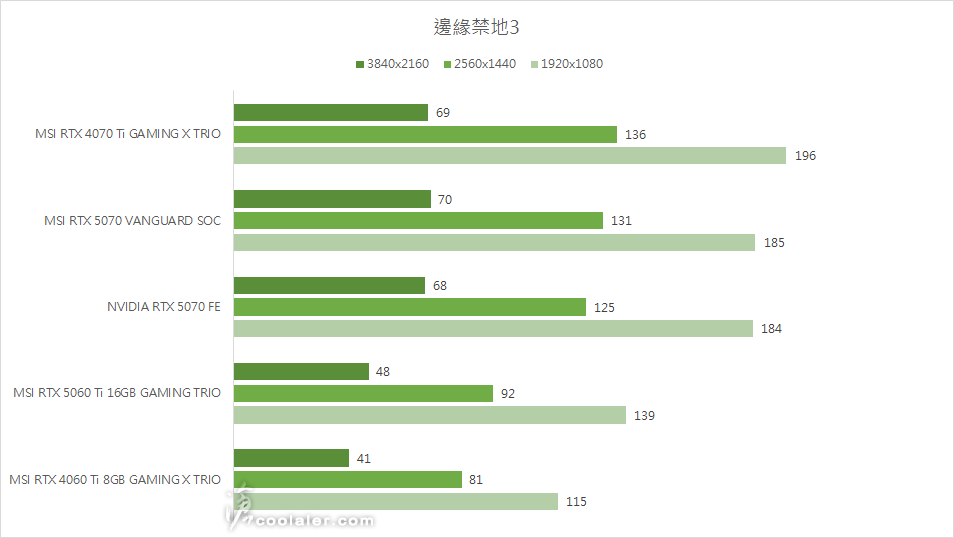

邊緣境地3

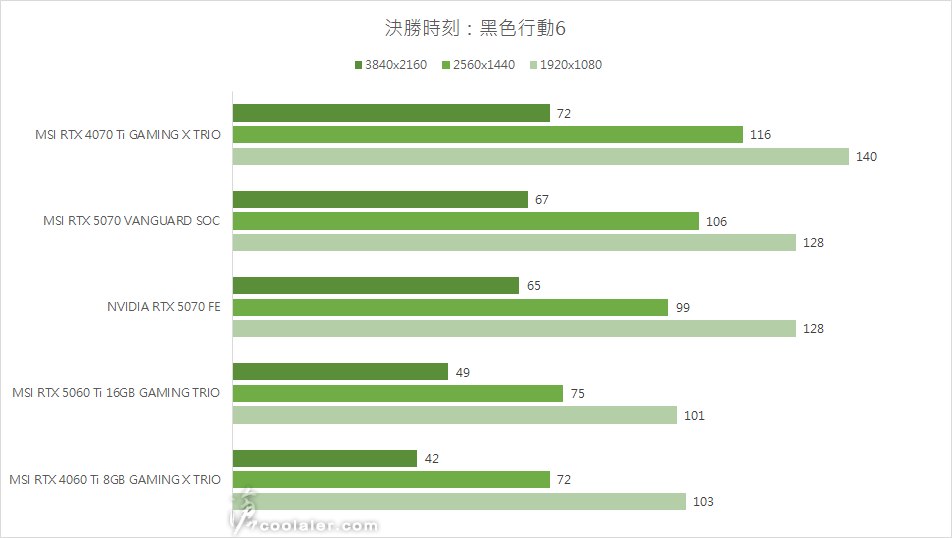

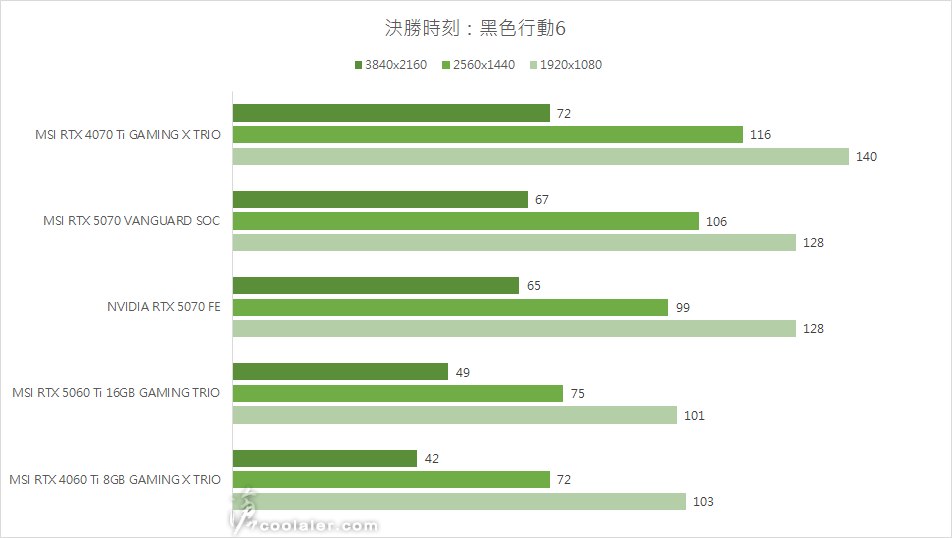

決勝時刻:黑色行動6

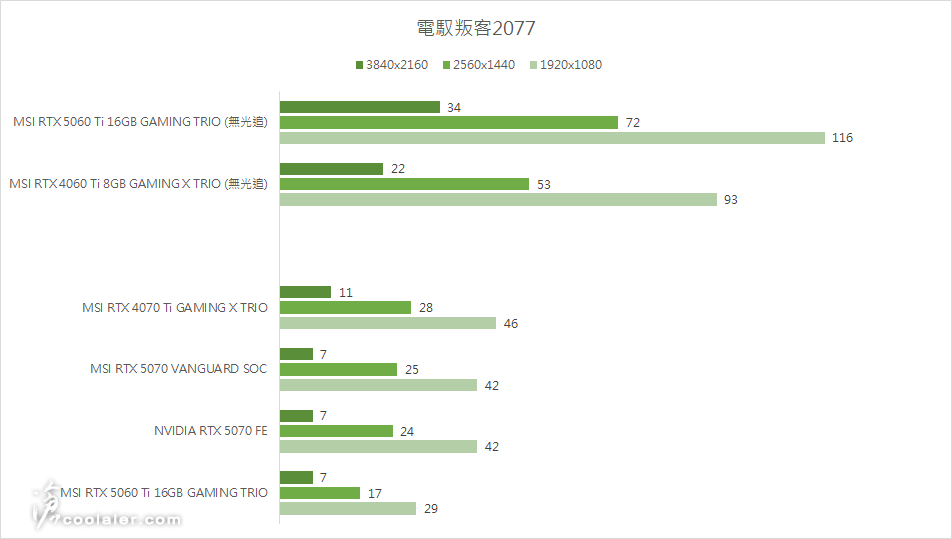

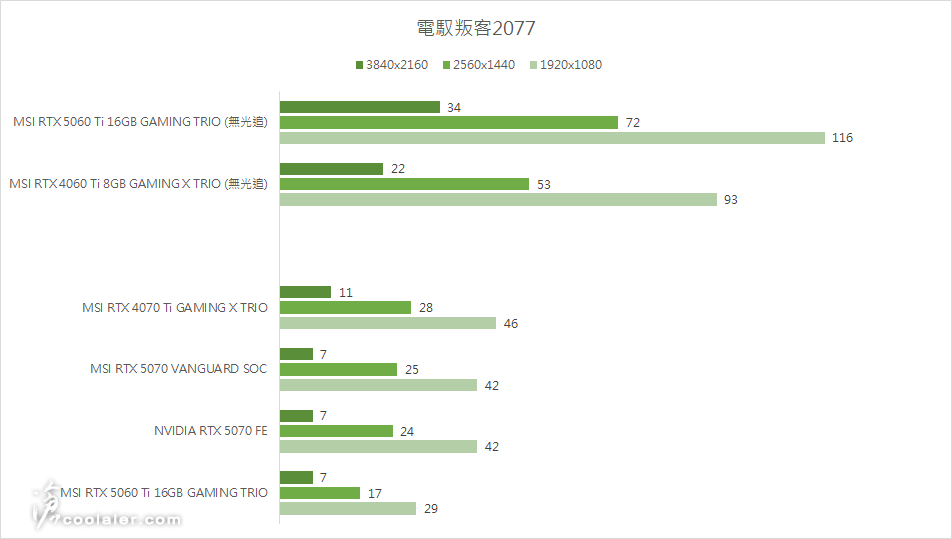

電馭叛客 2077,這項目因為 RTX 4060 Ti 8GB 開光追很慘,大概 2K 解析度就只剩下1~3張在跑,所以關閉光線追蹤測試來比較其差異性。

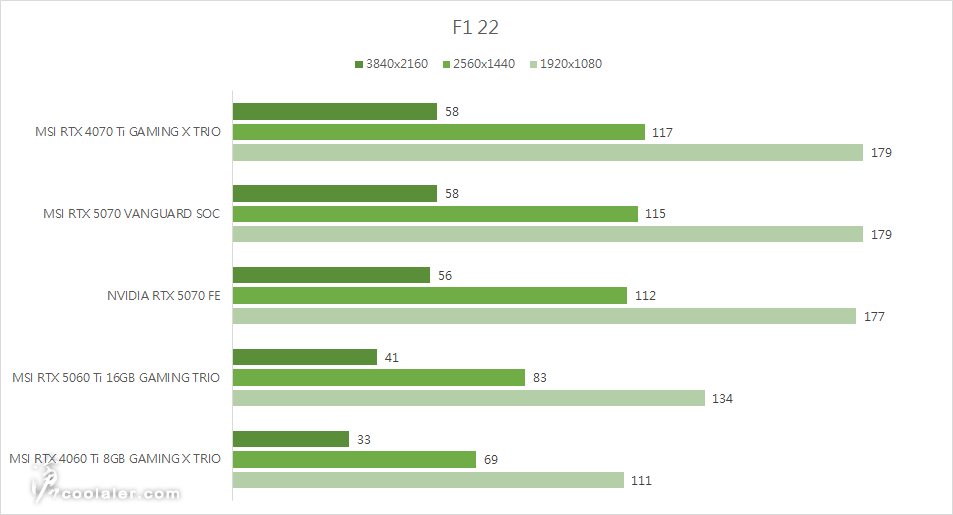

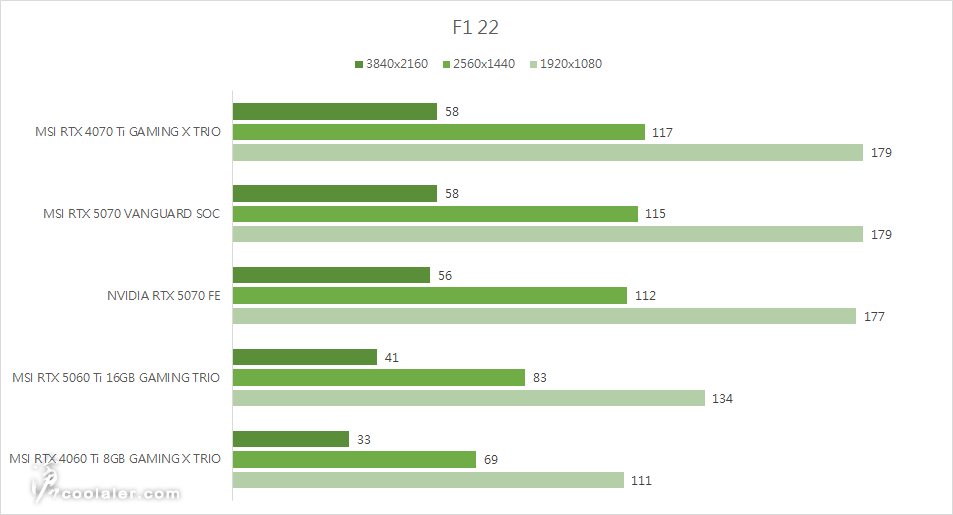

F1 22

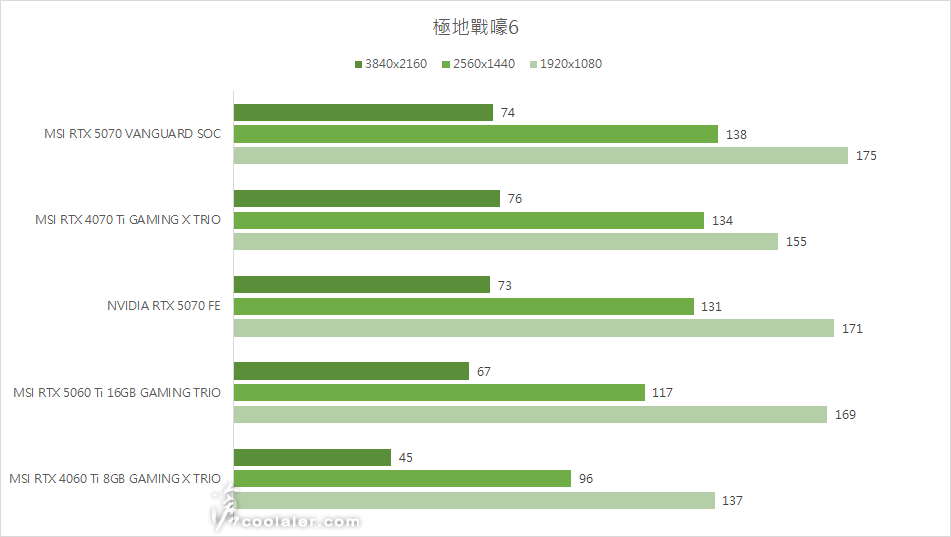

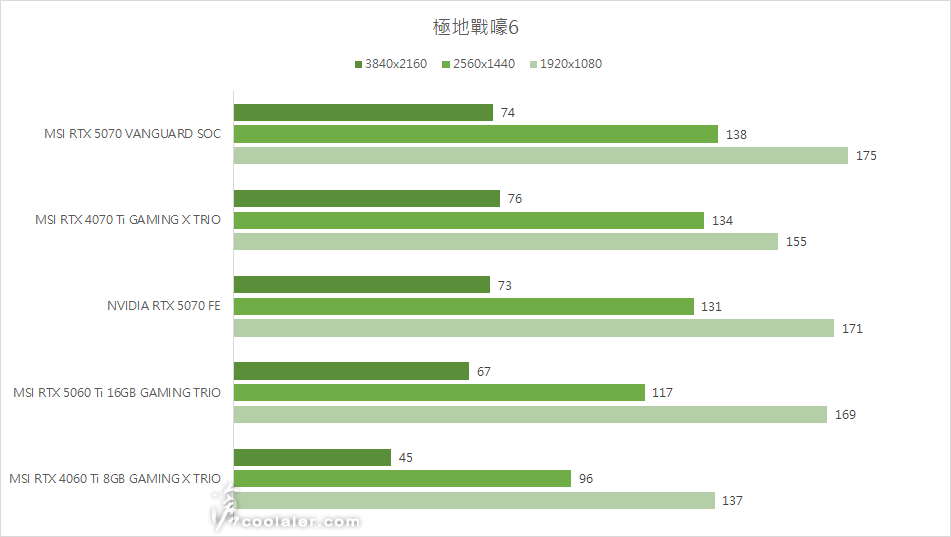

極地戰嚎6

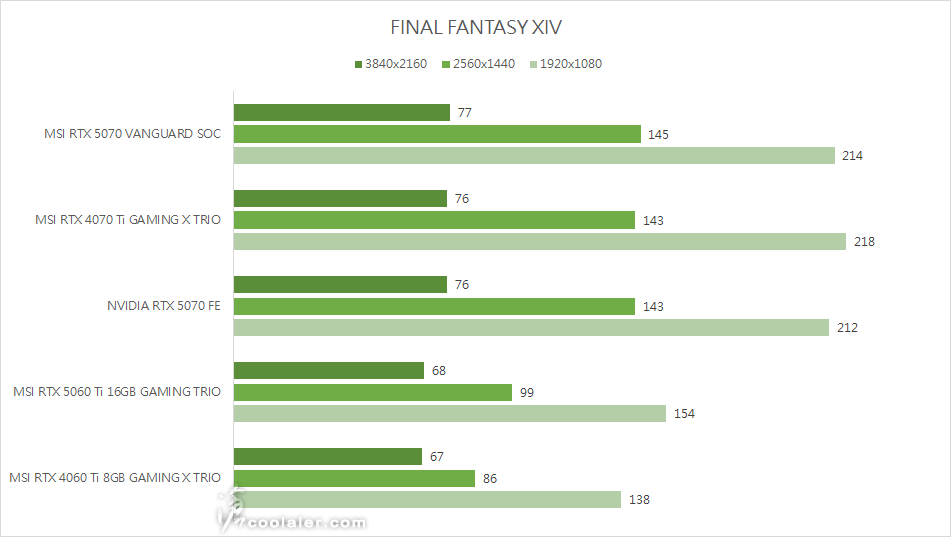

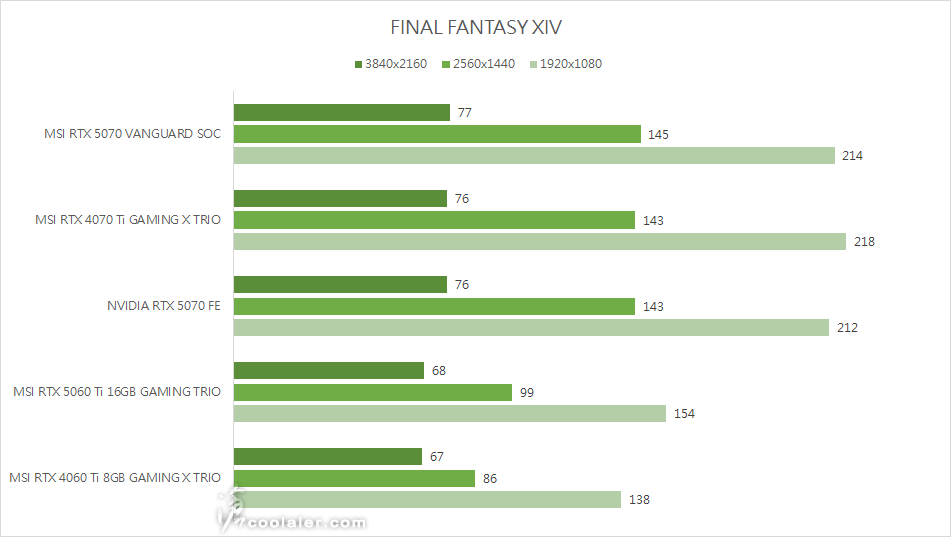

太空戰士XIV

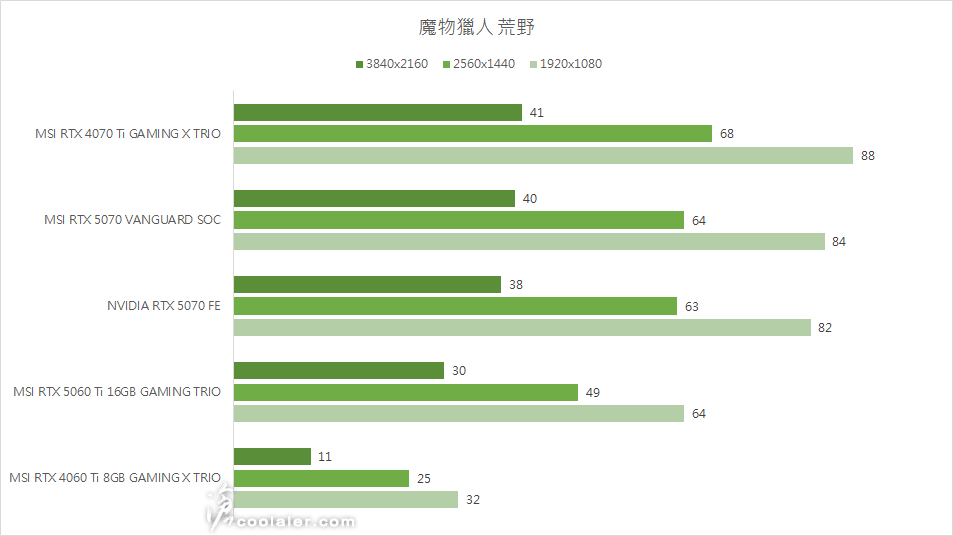

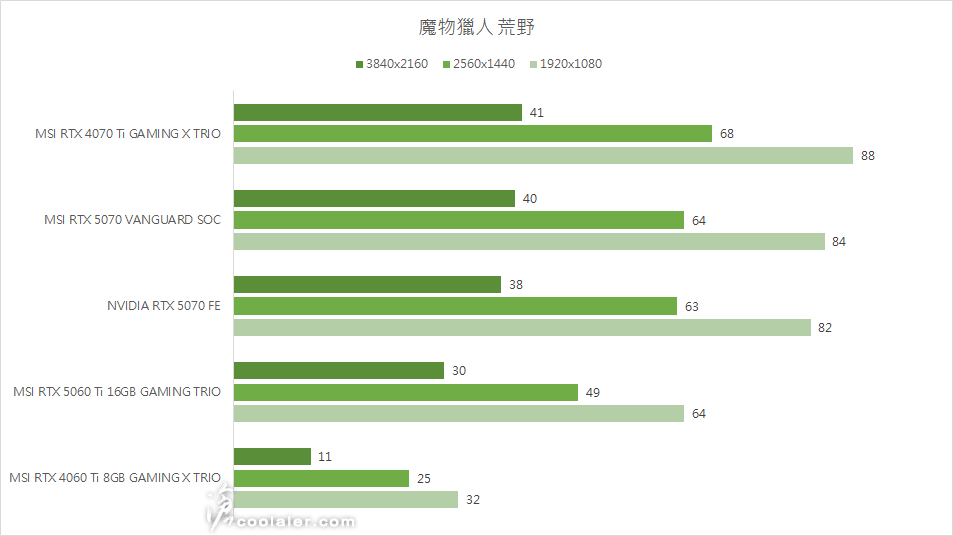

魔物獵人 荒野,這遊戲 RTX 4060 Ti 8GB 在特效全開以及光追最高下也是蠻慘。

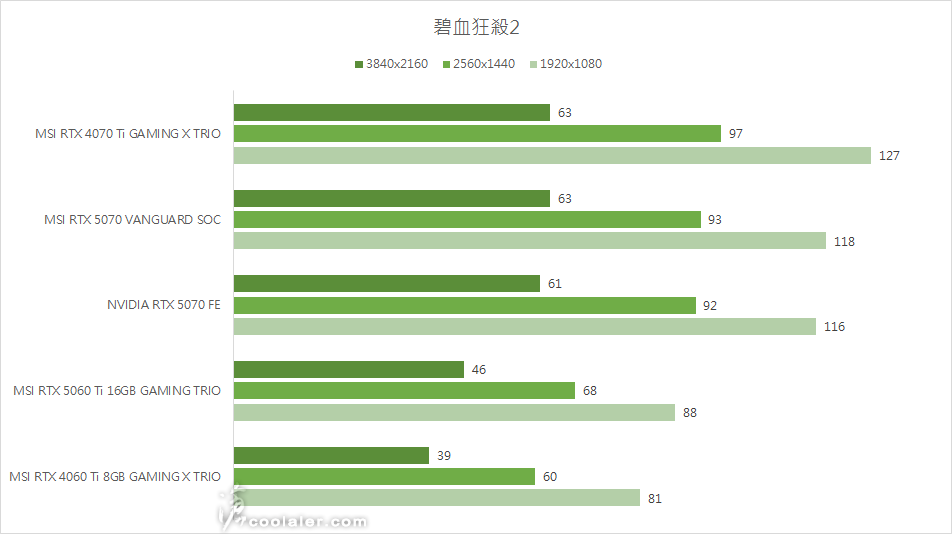

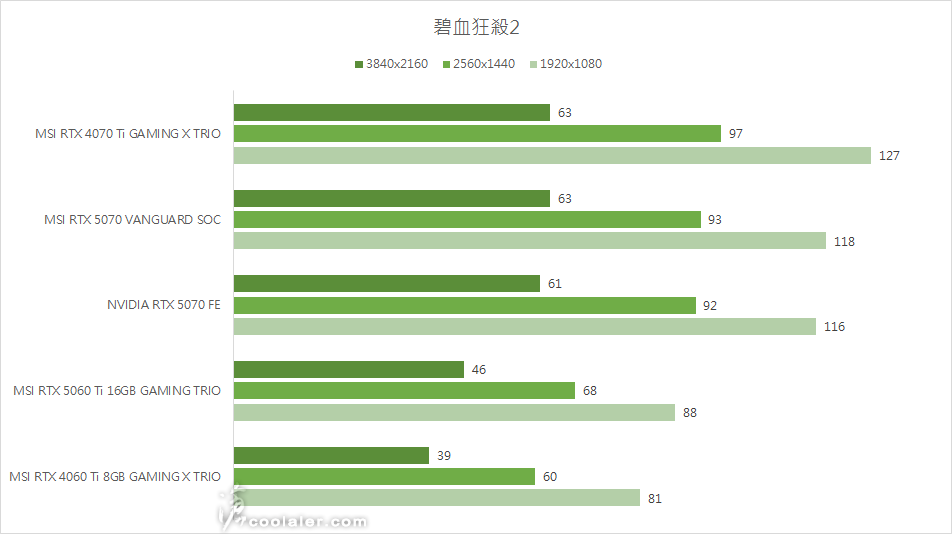

碧血狂殺2

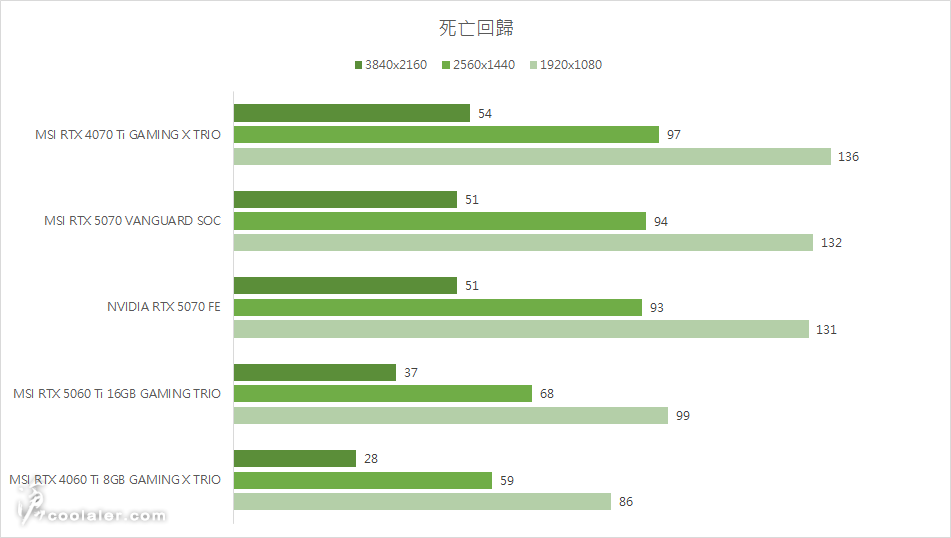

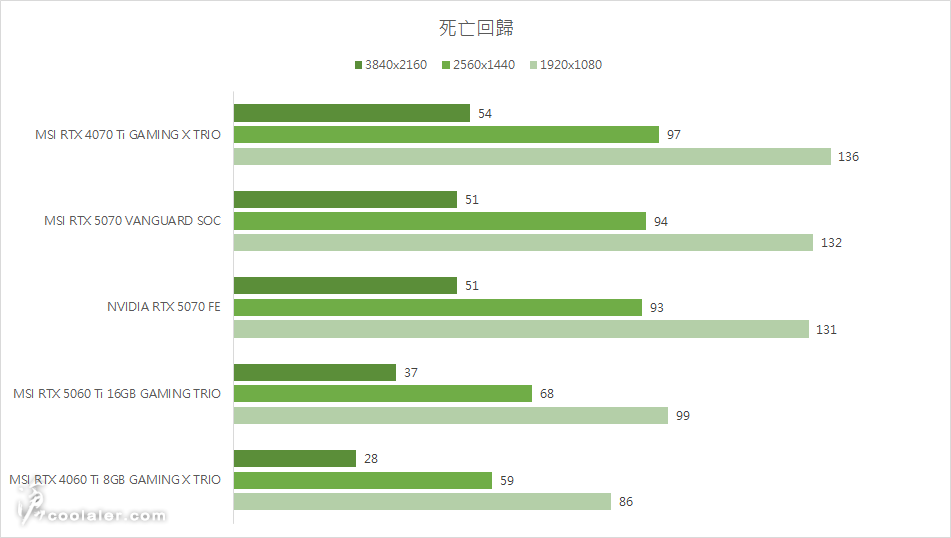

死亡回歸

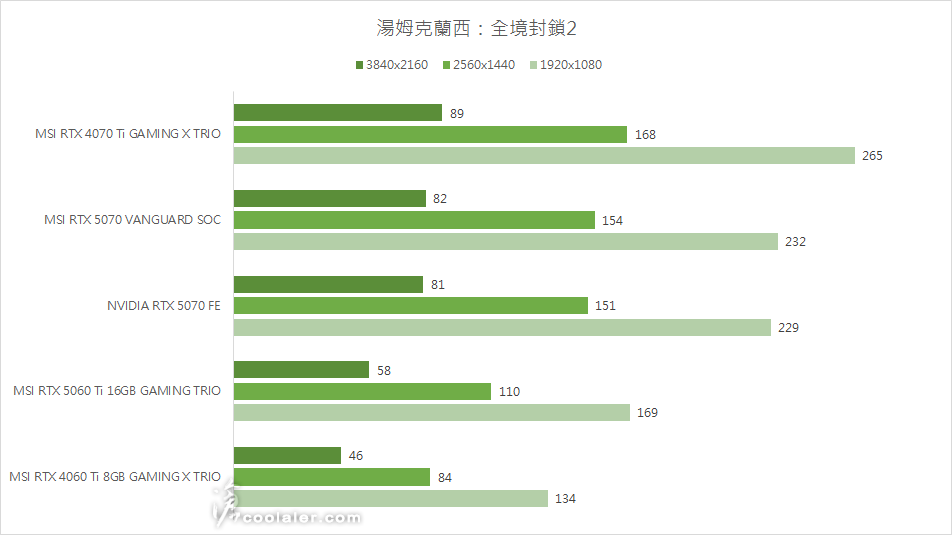

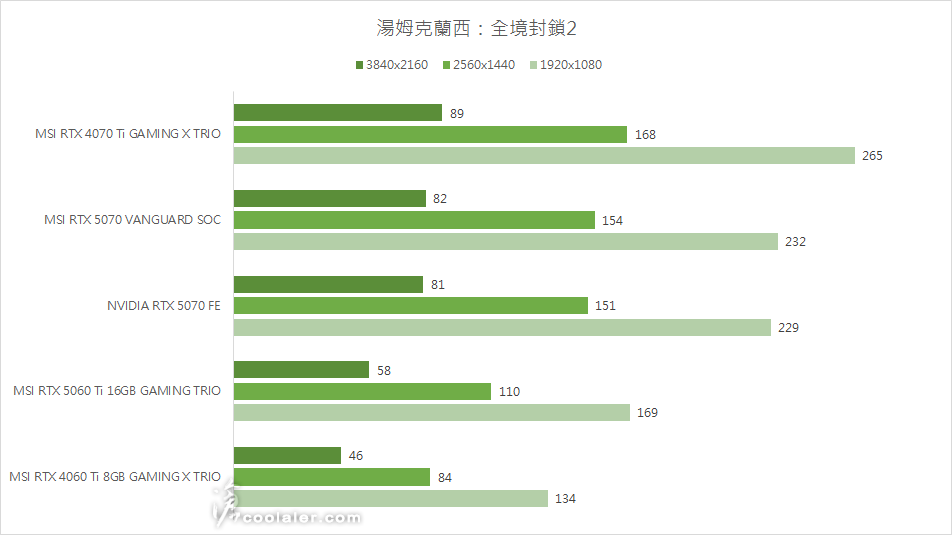

湯姆克蘭西:全境封鎖2

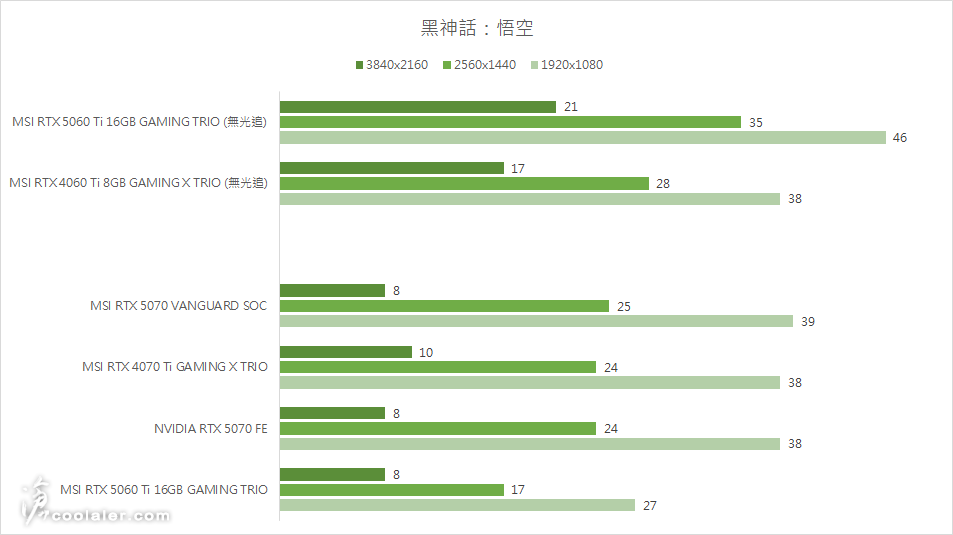

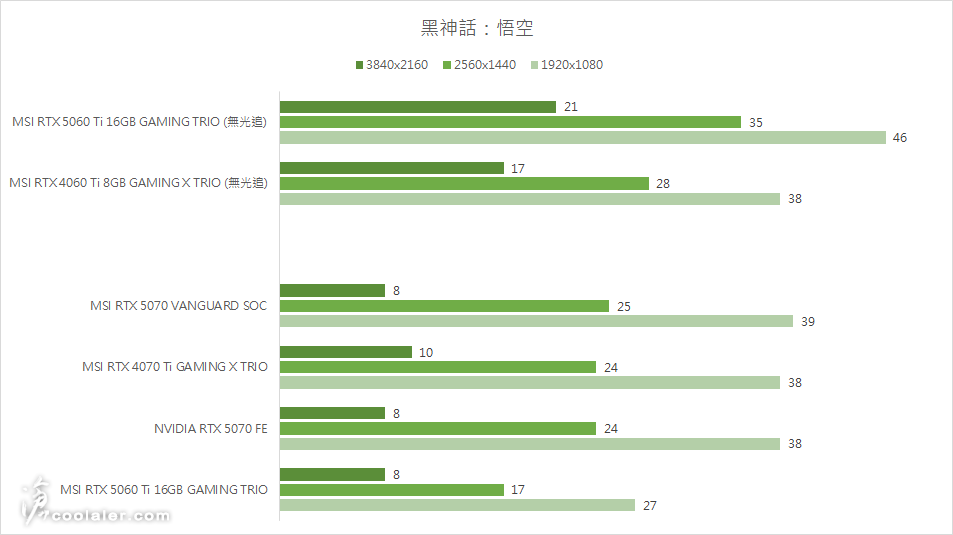

黑神話:悟空,這遊戲 RTX 4060 Ti 8GB 在特效全開以及光線追蹤下一樣很慘,所以也是加入關閉光追進行比較。

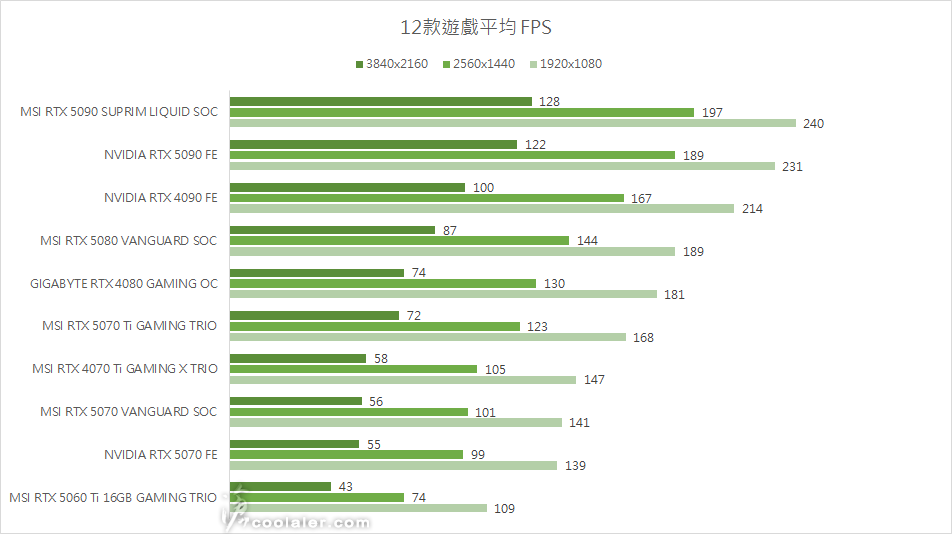

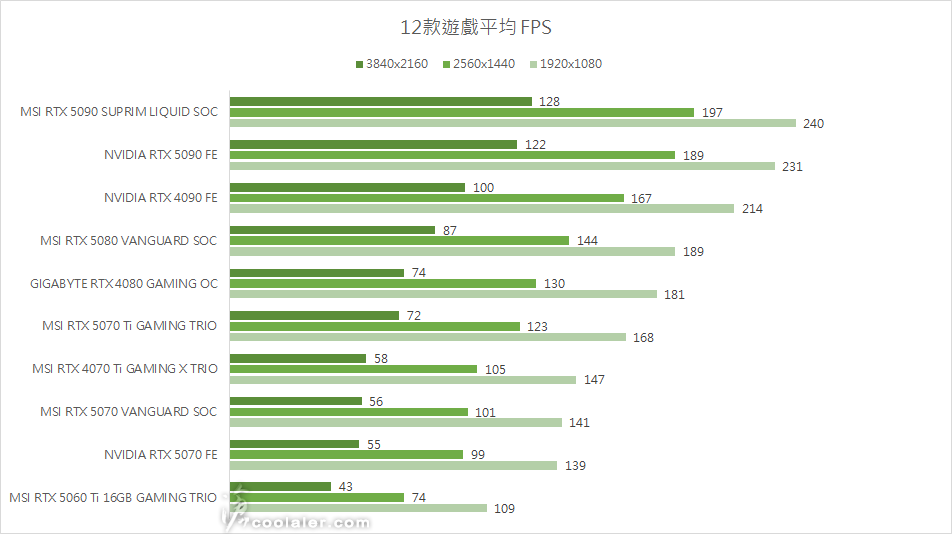

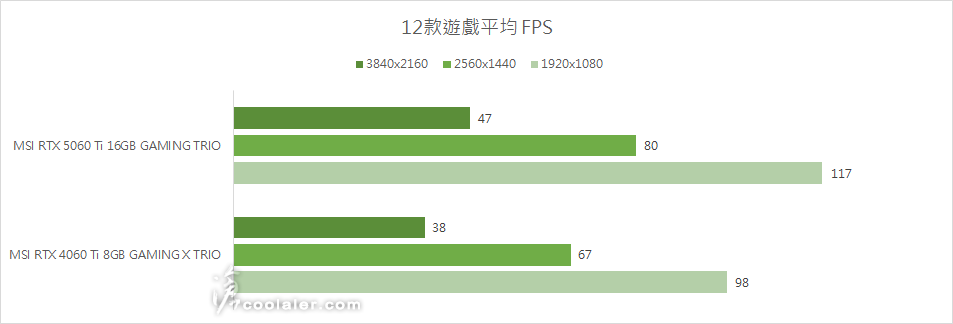

12款遊戲平均 FPS 比較。這部分在《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》是有光追,所以沒有加入 RTX 4060 Ti 8GB 。RTX 5070 FE 相比 RTX 5060 Ti 16GB ,在 1080p 解析度下約高出 27.5%;2K 高出 33.8%;4K 高出 27.9%。

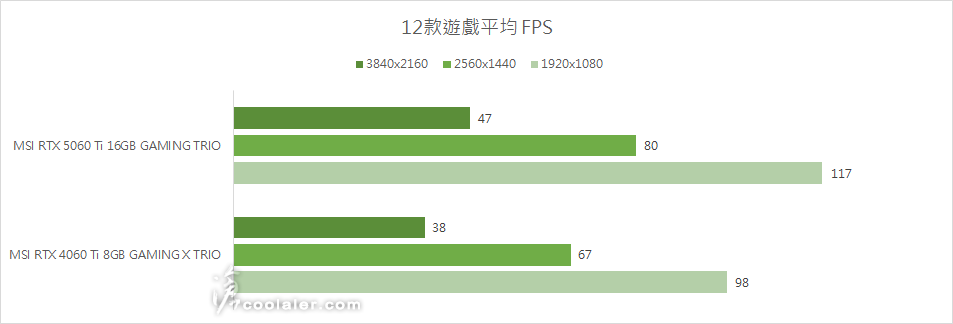

12款遊戲平均 FPS 比較。這部分《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》是光追關閉的成績,所以只比較 RTX 4060 Ti 8GB 與 RTX 5060 Ti 16GB。後者在 1080p 解析度下約高出 19.4%;2K 高出 19.4%;4K 高出 23.7%。

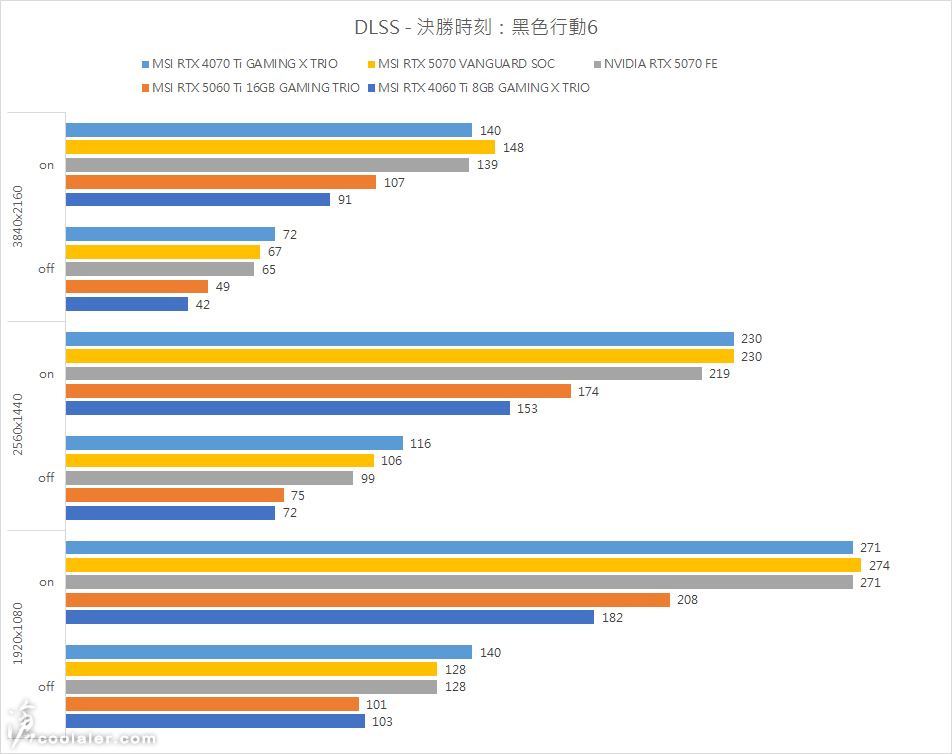

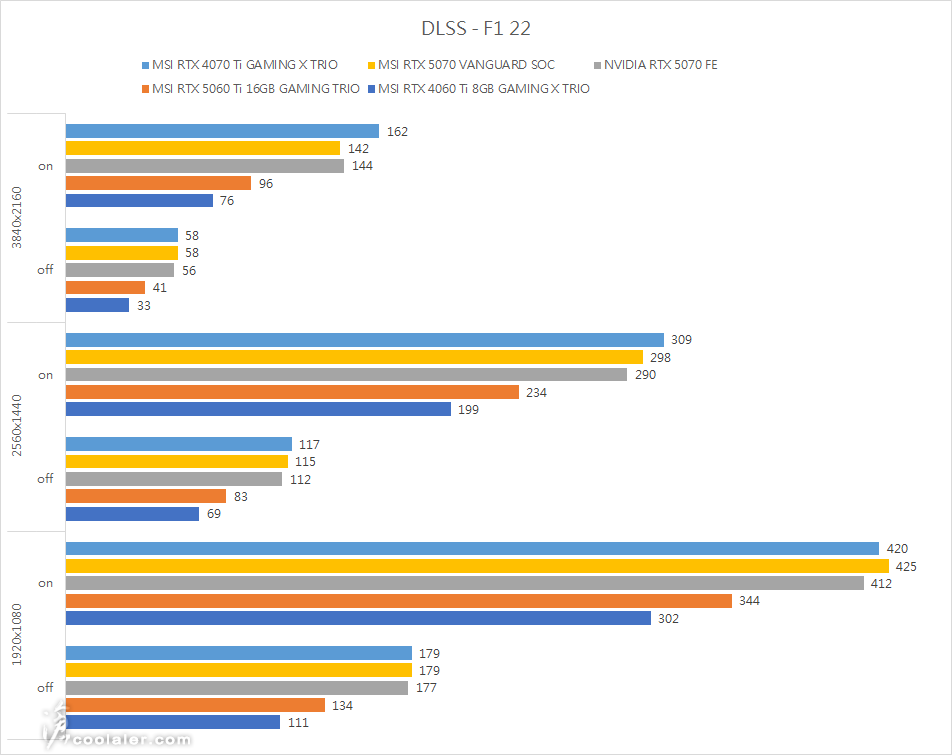

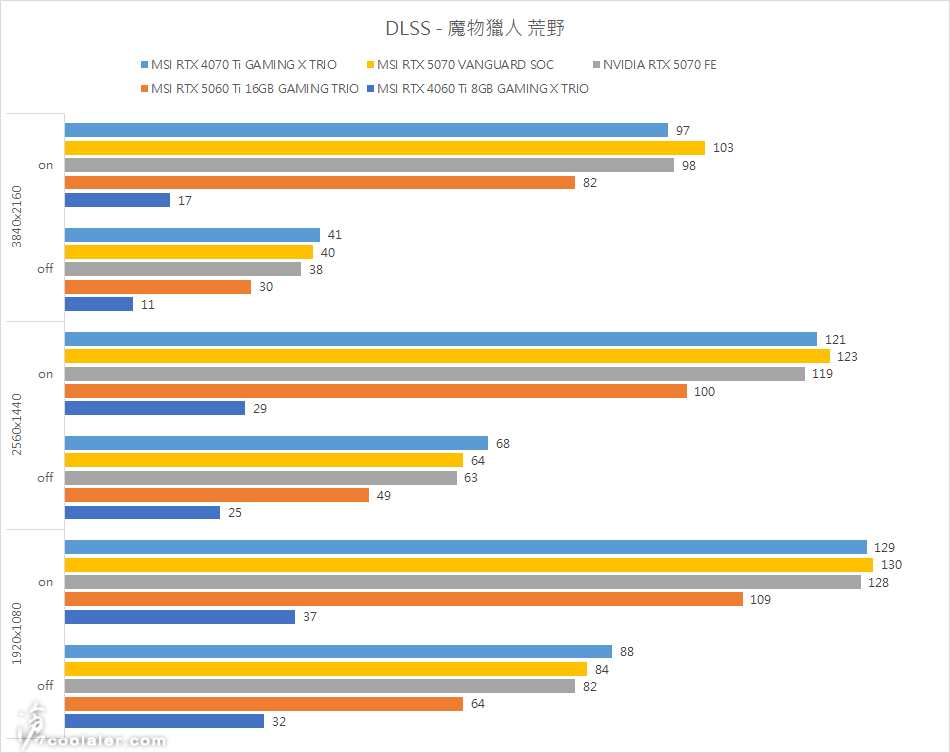

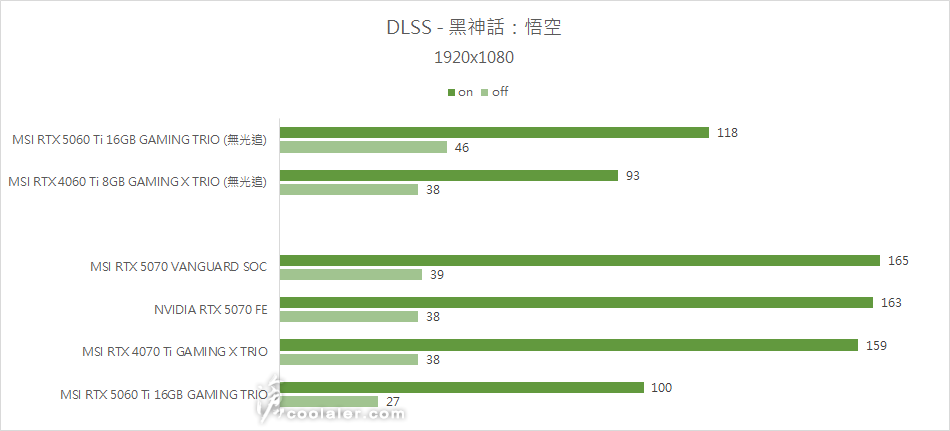

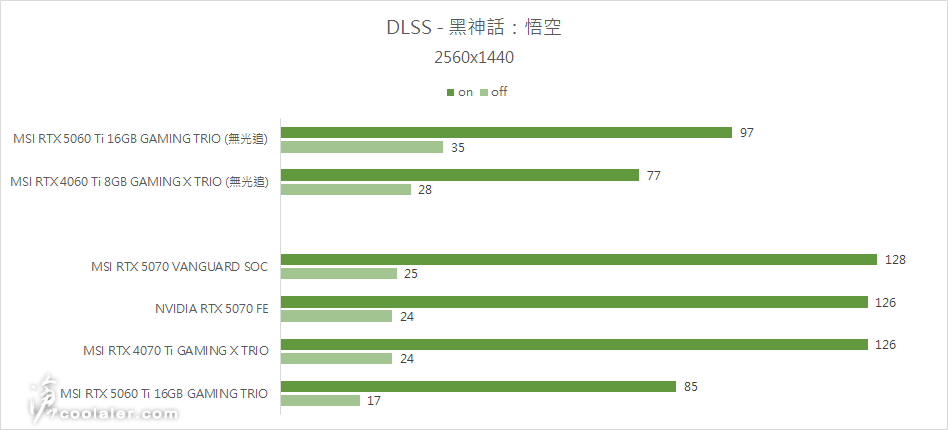

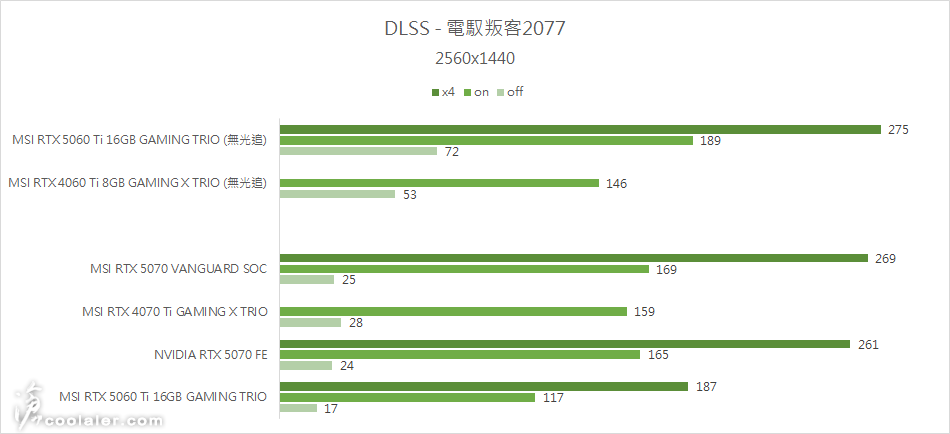

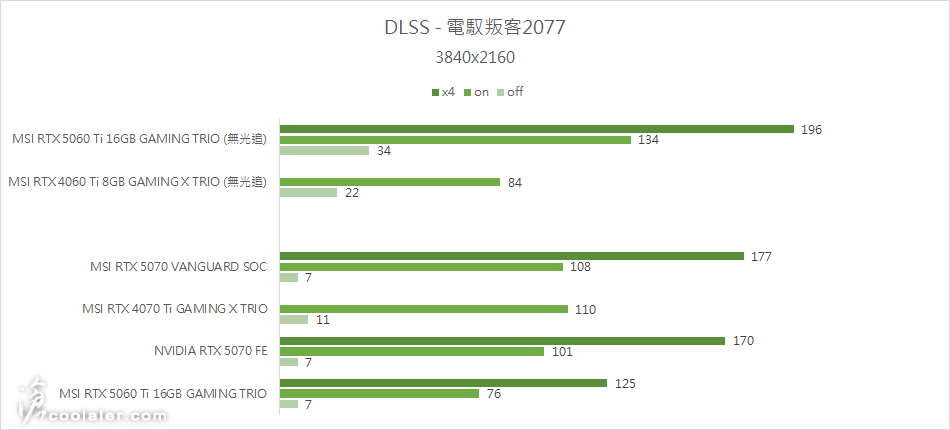

DLSS 遊戲效能

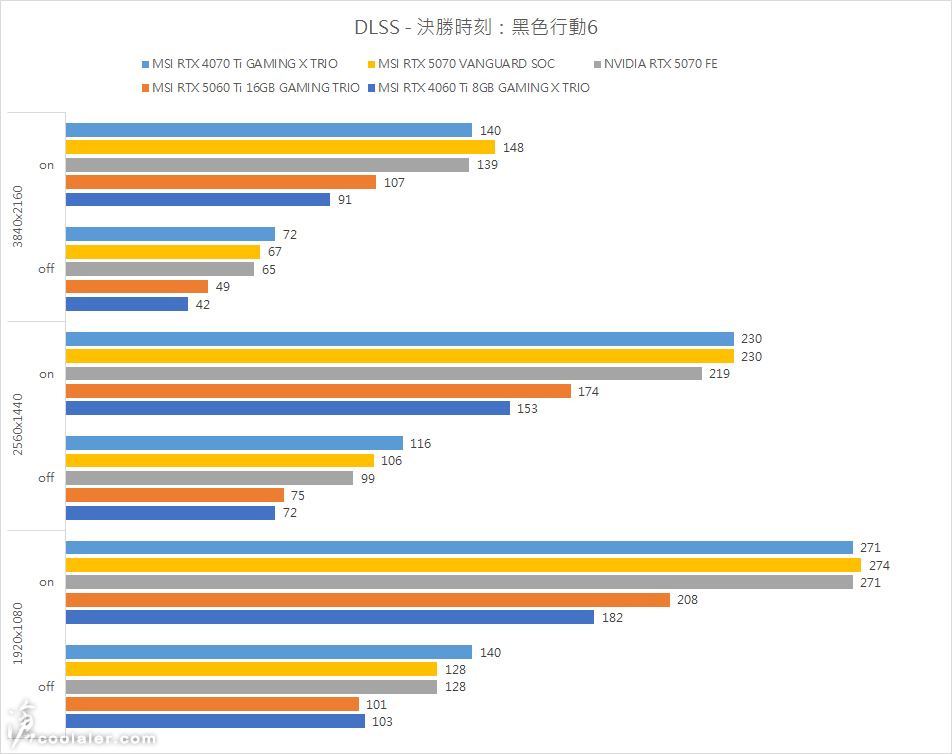

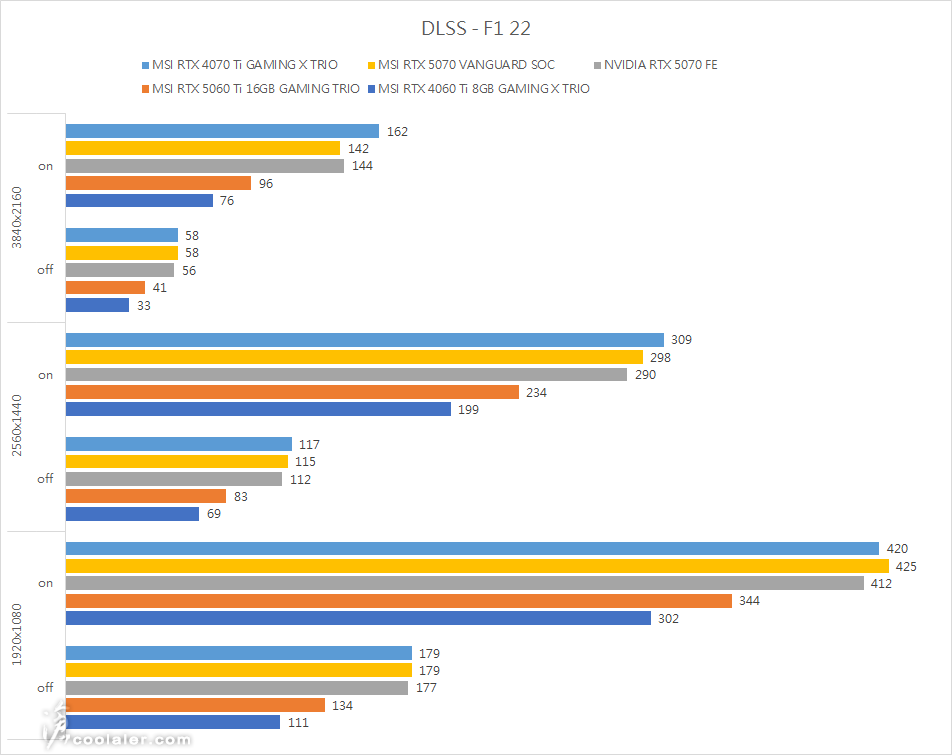

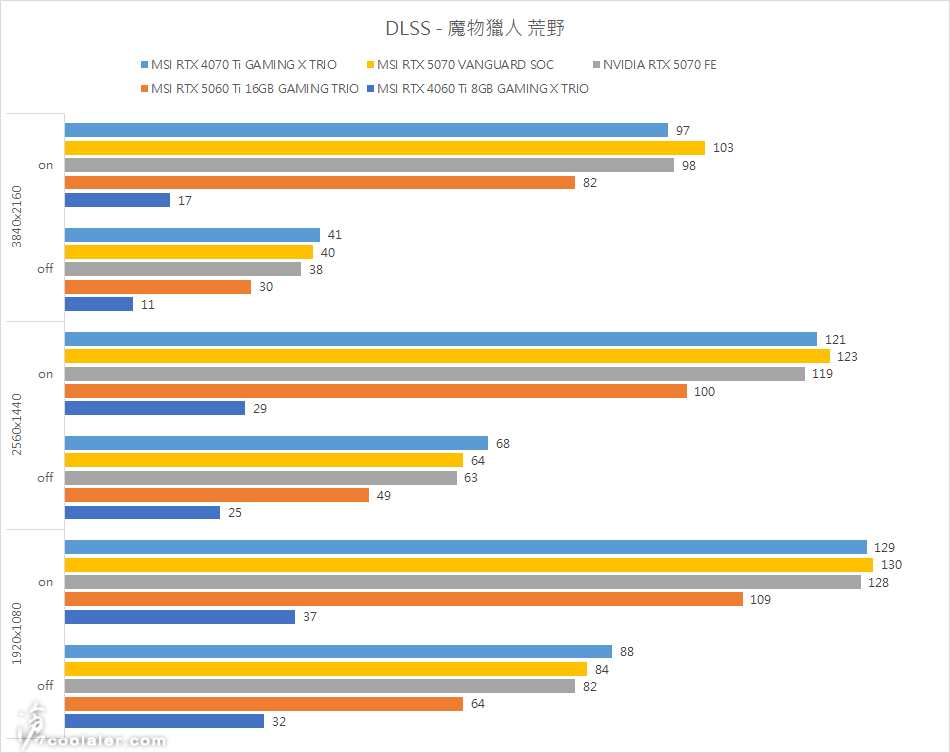

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

決勝時刻:黑色行動6

F1 22

魔物獵人 荒野

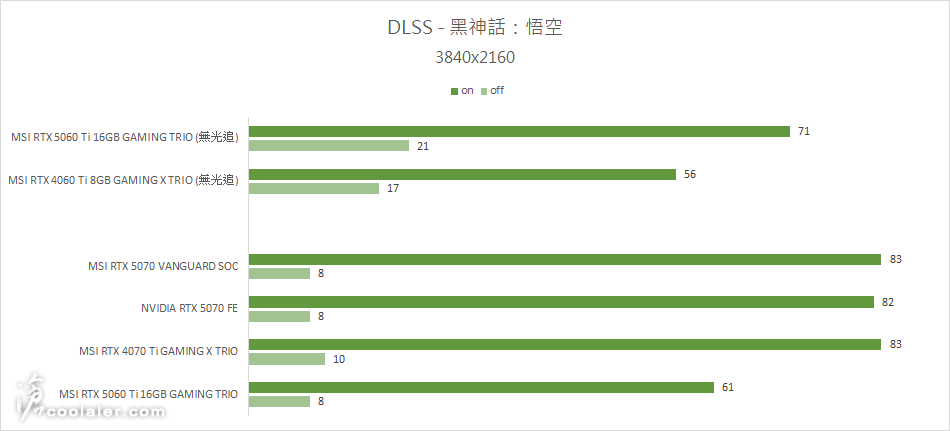

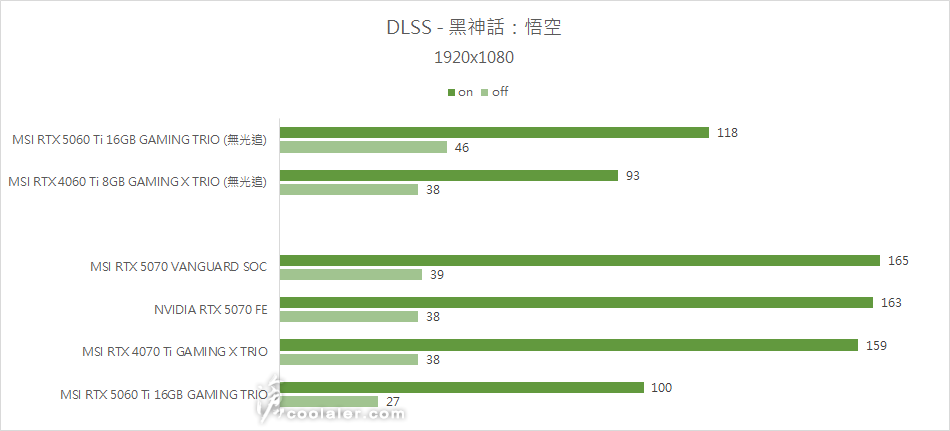

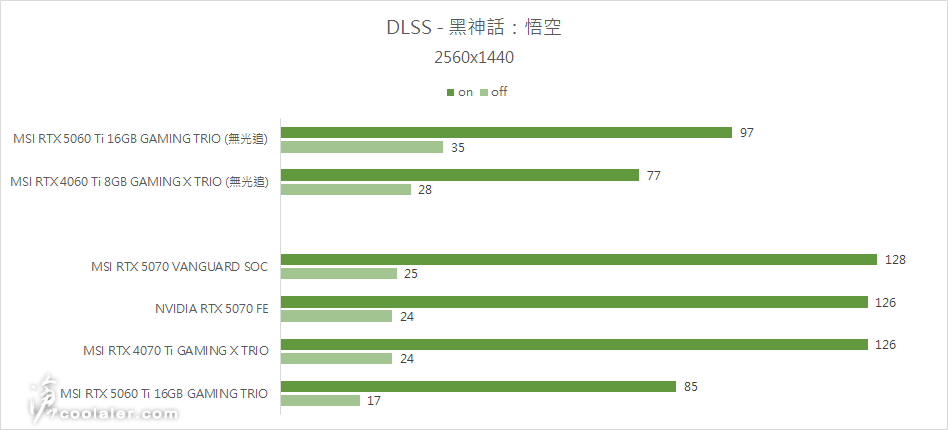

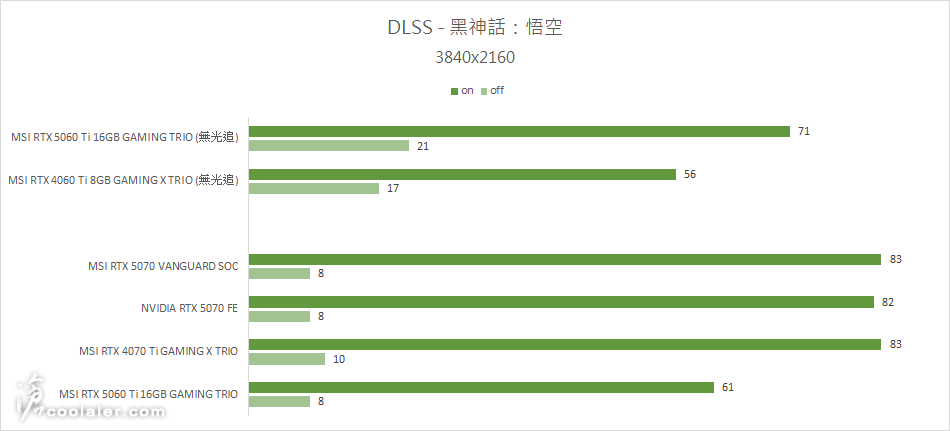

黑神話:悟空,這部分因為有多測關閉光追的效能,圖表較長所以區分3種解析度,方便閱讀。

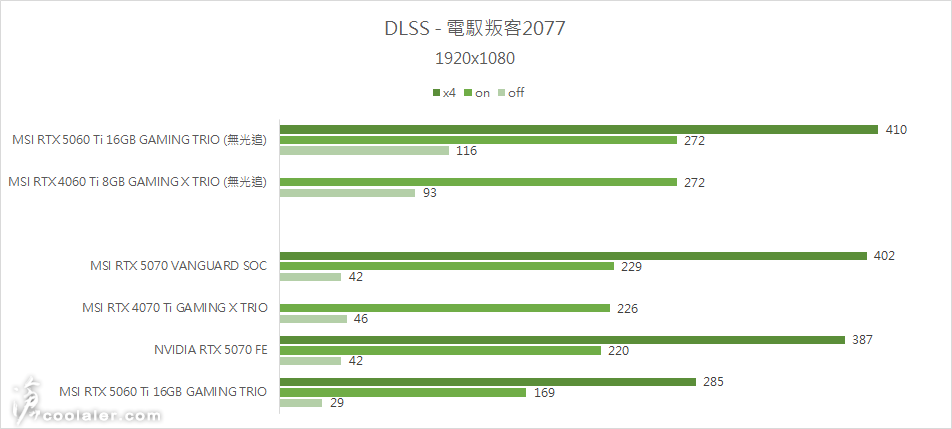

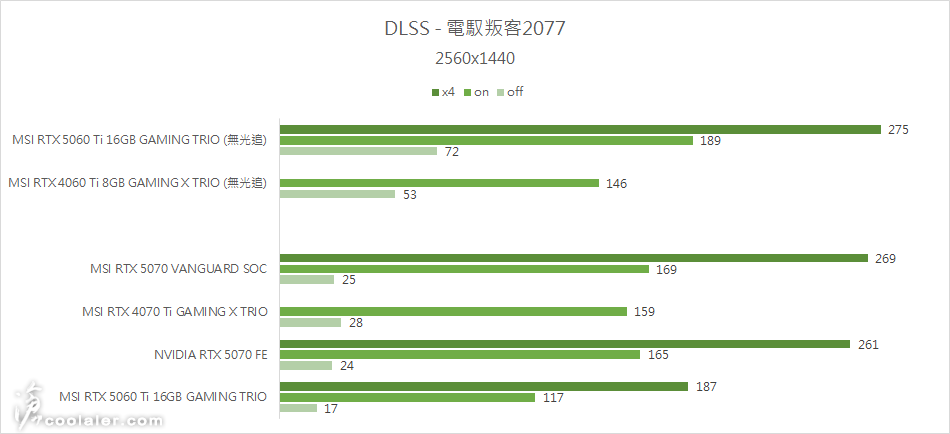

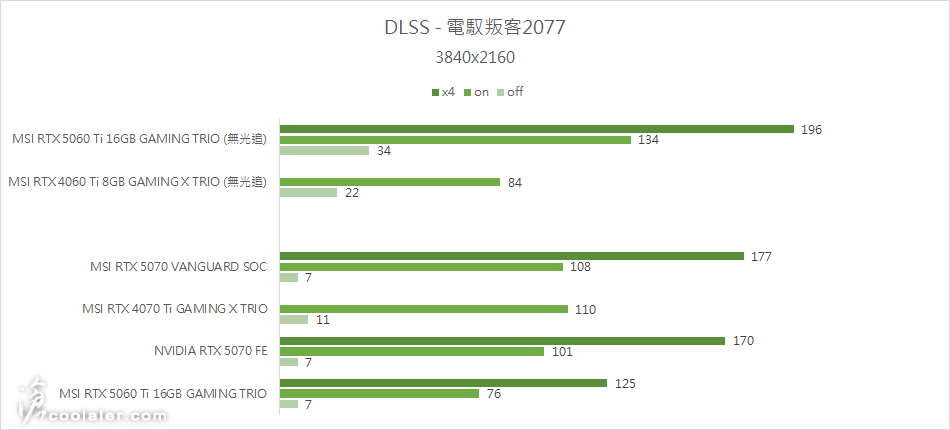

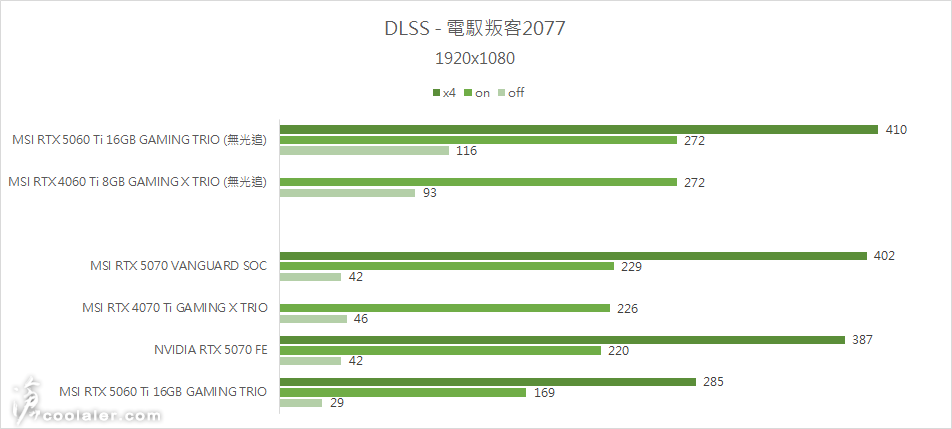

電馭叛客 2077,一樣有多測關閉光追的效能,圖表較長所以區分3種解析度,方便閱讀。

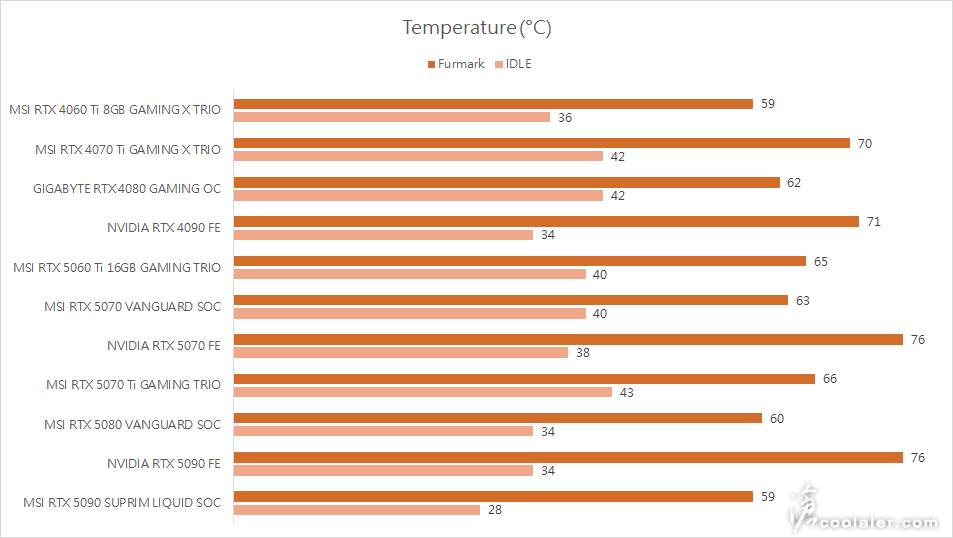

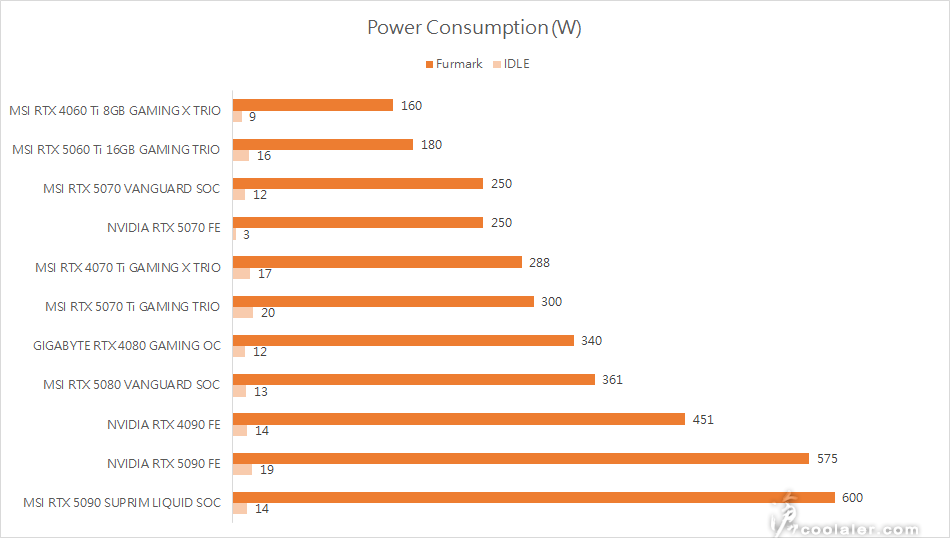

功耗與溫度測試

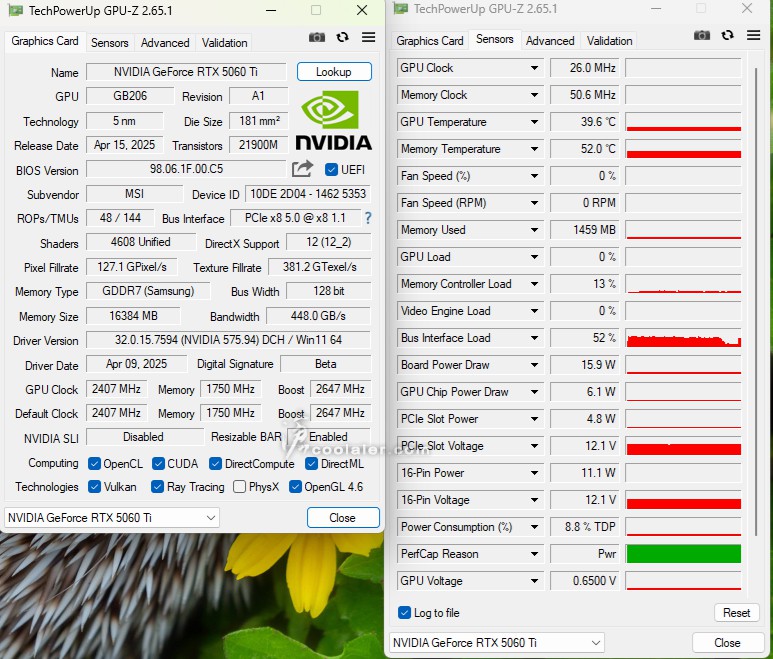

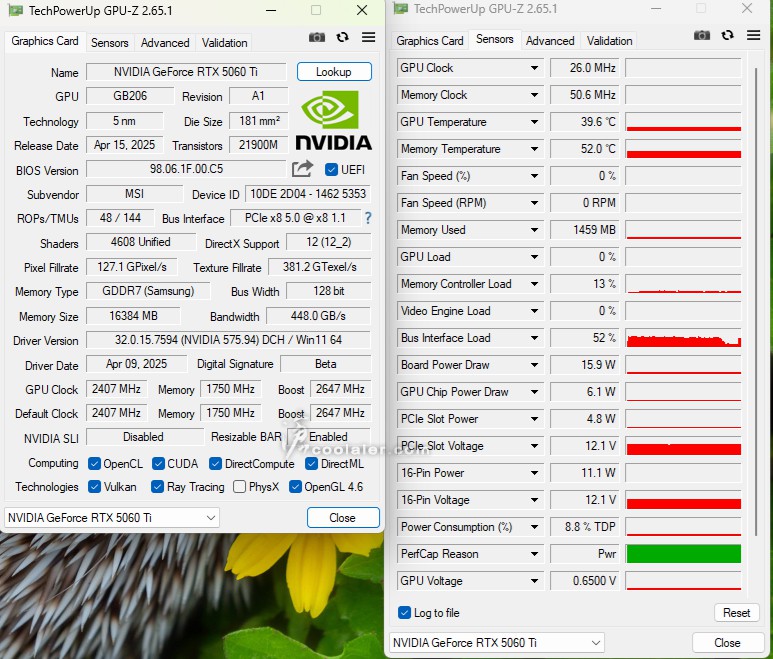

MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心39.6度左右,記憶體溫度52度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 15.9W。

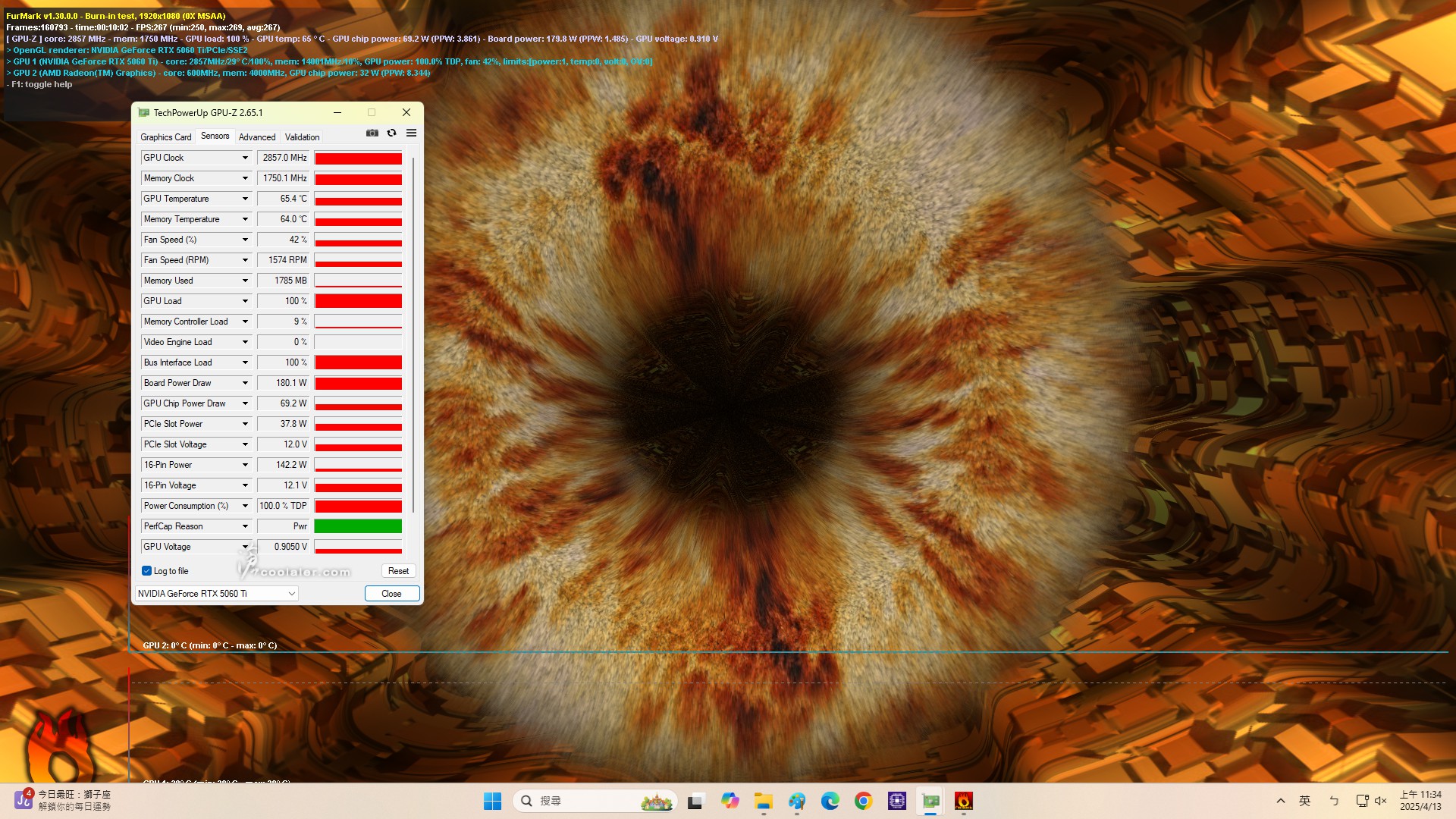

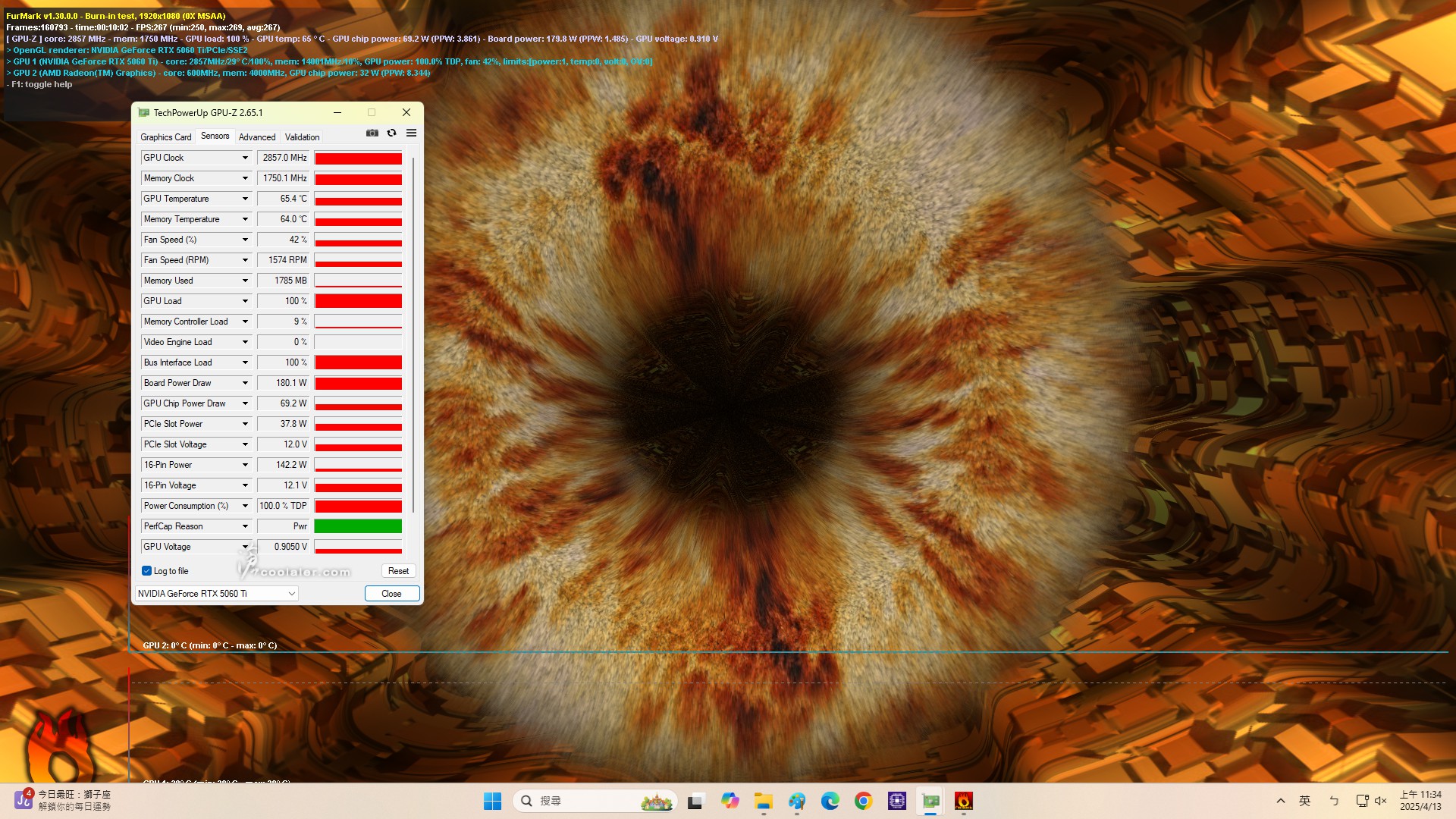

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖, GPU 核心最高溫控制在65.4度左右,記憶體溫度64度,風扇轉速大概在42%,最大 FPS 為269,平均 FPS 267,差異很小,沒有明顯溫控降速。燒機時功耗最高約 180.1W。

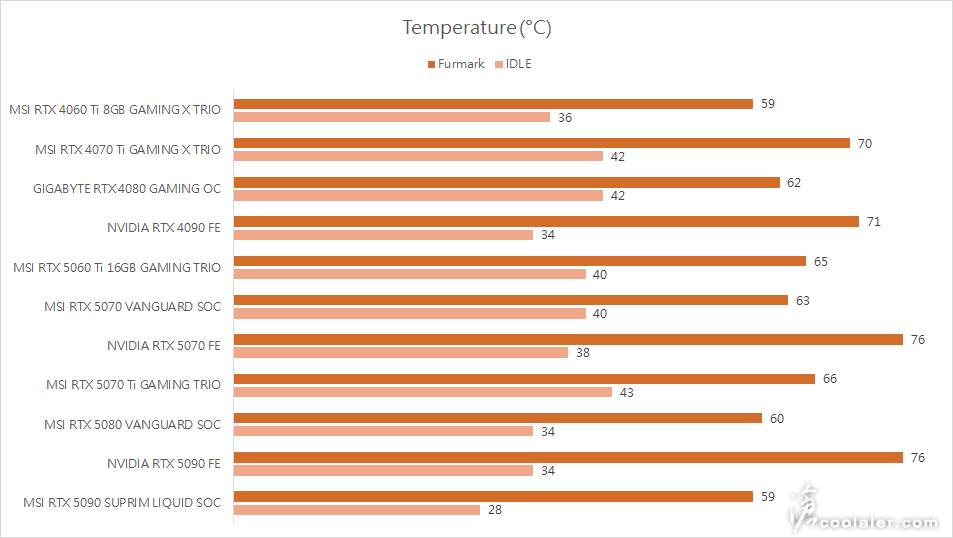

溫度,待機時風扇停轉核心約40度,最高控制在65度左右。

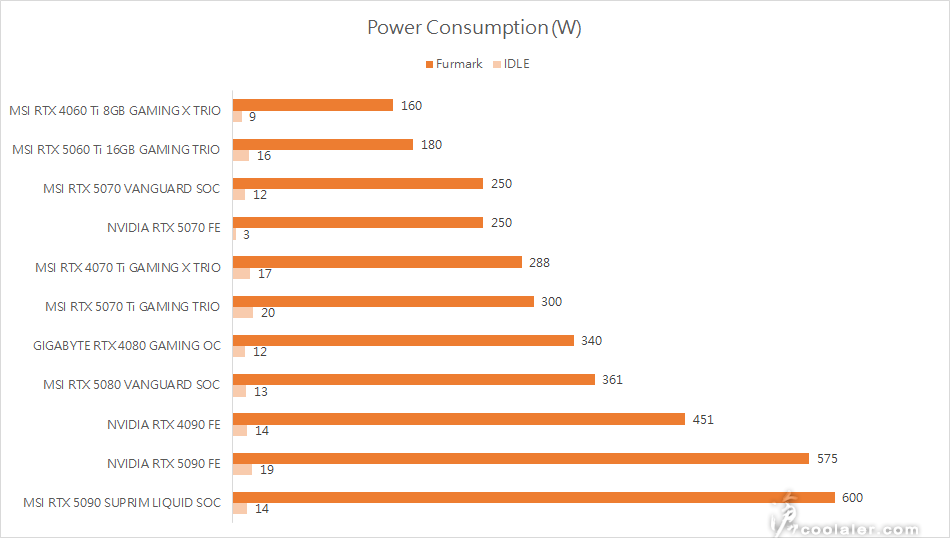

功耗,待機約 16W,Furmark 峰值 180W 。相比 RTX 4060 Ti 要高 20W。

小結

因為手上只有 RTX 4060 Ti 8GB 所以各位就斟酌參考了。遊戲效能的部分 RTX 5060 Ti 16GB 相比 RTX 4060 Ti ,12款遊戲平均在 1080p 以及 2K 解析度下都高出了19.4%,4K 則高出 23.7%;RTX 5070 FE 相比 RTX 5060 Ti 16GB ,在 1080p 解析度下約高出 27.5%;2K 高出 33.8%;4K 高出 27.9%。

DLSS 的部分,RTX 5060 Ti 畢竟是有支援 DLSS4 ,在遊戲有支援的前提下是有絕對優勢,例如《電馭叛客 2077》在 4K 解析度下全開特效與光追下只有7張,四倍模式下可以達到125張,直接提升17倍。

遊戲的部分,基本上 RTX 5060 Ti 16GB 在 2K 解析度下順跑是沒甚麼問題,一些比較嚴苛的遊戲如《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》在特效全開以及光追最高下可能無法滿足,但有 DLSS 的加持就沒問題,甚至 4K 順跑都可以。如果你的卡已是隔了兩代或三代的 60 系列,那建議是可以考慮升級。

AI 效能的部分,Procyon AI Text Generation 文本以及 Image Generation 圖像生成也都要快許多,畢竟新一代的核心算力也高出不少,加上 16GB 與 8GB 之別。差異大約在 10~50% 不等。

功耗的部分,RTX 5060 Ti 標準為 180W,這張 MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 雖為超頻版,但也是設定為 180W,在 Furmark 下燒機也就直接達到峰值,相比前一代 RTX 4060 Ti 的 160W 高出 20W(12.5%),整體來看在能效上是有好一些的。溫度的部分燒機時可以控制在65度左右,風扇轉速 42%,裸測平台下並沒有明顯聲音。

NVIDIA RTX 50 系列的規格如下表,RTX 5060 Ti 相較於 RTX 5070,在核心數量上差距不小,CUDA 核心從 5888 減少至 4608,降幅約為 25%。記憶體方面雖然 RTX 5060 Ti 配備 16GB,表面上多於 RTX 5070 的 12GB,但由於位寬僅為 128bit,相較於 5070 的 192bit,實際頻寬表現仍有明顯差距。而功耗的部分則是減少 70W。

與前一代 RTX 4060 Ti 相比,在 CUDA 核心上高出 5.9%,由於採用了新一代 GDDR7 記憶體晶片,在同樣是 128bit 位寬的情況下,RTX 5060 Ti 的記憶體頻寬比 RTX 4060 Ti 高出了55%(448 GB/s vs 228GB/s)。

關於 RTX 50 系列技術文章可參考以下連結

NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析

NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能

此次入手開箱的是 MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO ,右上角可見 OC EDITION 超頻版本,標準版的 Boost 時脈為 2.57 GHz,而這張是 2.647 GHz,超頻幅度 3%,記憶體則維持一樣 28Gbps。

主要特色,採用 TRI FROZR 4 散熱設計,搭配 STORMFORCE 風扇、鎳電鍍銅底座、方形熱導管增加接觸面、金屬背板。基本上與 RTX 5070 Ti GAMING TRIO 大致相同。

配件有說明書、2個 8pin 轉 12V-2×6 接頭、 顯卡支撐架。

顯卡支撐架,中間有箭頭的那塊是可以旋轉,順轉是鬆,可調整高低,條好之後逆轉緊則可固定。

在外觀上,RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 與先前開箱過的 RTX 5070 Ti GAMING TRIO 幾乎相同,散熱外框架造型是一樣,主要內部散熱鰭片高度以及熱導管配置有差別。

這一代採用 TRI FROZR 4 散熱設計,在風扇的部分升級了 STORMFORCE 風扇,搭配新的風扇外框架,在 GPU 與記憶體接觸的部分是鎳電鍍銅底座並以方形熱導管增加貼合面積導熱,熱導管則穿插於大面積散熱鰭片,鰭片採用了高低波浪邊緣設計,讓風扇氣流經過減少湍流,提高散熱效率。顯卡後方則有金屬兼強化背板,並且有後開窗設計,可以讓廢熱迅速帶出。

在中間風扇的右上及左下有三條類似爪痕的造型,不過這一代加上了半透霧面的飾蓋,在內側三爪的燈效呈現也會比較低調一點。

STORMFORCE 風扇,採用七片扇葉,在外緣有爪狀紋理和圓形弧度設計,風扇外緣相連,可達到較佳氣流並降低噪音。

從下方可以看到內部 GPU 與記憶體的鎳電鍍銅散熱座,記憶體的部分有導熱墊增加散熱效能。

頂部,在前面框架中間位置有龍紋圖案以及 MSI 字樣 ,後方有 GEFORCE RTX 字樣。

顯卡尾端採用封閉式設計,上方則有龍紋造型,這部分有燈效顯示。

有黑色金屬背板,表面半斜髮絲紋處理,右側邊無 PCB 的部分採後開窗設計強化散熱。

一樣使用上 12V-2×6 16pin 電源接頭。在 RTX 5060 Ti 上比較陽春的版本可能有些是使用一般 PCIe 8pin 電源,如 MSI RTX 5060 Ti INSPRIE 2X。

後開窗設計,上面有龍紋圖案,龍紋圖案在不同光線折射會呈現不同的顏色。後窗可讓前方風扇直接帶出散熱鰭片上的廢熱。

輸出埠,3個 DP 2.1b、1個 HDMI 2.1b。

中間風扇上下斜爪痕燈效,因為有霧面外飾板的關係,所以燈效也比較柔和一點。

顯卡後方的盾形龍紋在外框的部分也有燈效。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: FSP VITA GM 1000W

OS: Windows 11

測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的數張卡以及前一代 RTX 4060 Ti 8GB ,手上沒有 16GB 的版本。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘就直接圖表數據比較。較高階的 RTX 5070 Ti 以上就不放進去比較,避免不方便閱讀。

NVIDIA RTX 5070 FE

MSI RTX 5070 VANGUARD SOC

MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO

MSI RTX 4060 Ti 8GB GAMING X TRIO

3DMark 效能測試

Fire Strike Extreme:19922

Graphics score:20341

Physics score:40118

RTX 5060 Ti 16GB 相比 RTX 4060 Ti 8GB 在圖形分數上要提升 27.4%。而 RTX 5070 FE 要高出 41%。

Fire Strike Ultra:9846

Graphics score:9494

Physics score:40147

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 30.6%。RTX 5070 FE 則要高出 50.5%。

Time Spy:16333

Graphics score:16237

CPU score:16906

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 18.2%。RTX 5070 FE 則要高出 39.9%。

Time Spy Extreme:7487

Graphics score:7475

CPU score:7560

與 RTX 4060 Ti 相比圖形分數提升 19.7%。RTX 5070 FE 則要高出 44.1%。

Port Royal:10370

Steel Nomad:3623

Speed Way:4154

與 RTX 4060 Ti 相比平均大約提升了 26%。RTX 5070 FE 則平均要高出 40% 左右。

NVIDIA DLSS 3

off:22.17

on:99.38

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:22.02

on:172.30

與 RTX 4060 Ti 相比原生效能高 33.2%,開啟 DLSS 3 則高出 25.2%,差距變小。RTX 5070 FE 在原生效能則要高出 38.9%,開啟 DLSS 3 為 38.7%,DLSS 4 為 38.6%。RTX 5060 Ti 16GB 開啟 DLSS 4 四倍模式可提升 677%。

AI 效能測試

V-Ray GPU score (CUDA):2905

V-Ray GPU score (RTX):4449

V-Ray 項目之前在 RTX 5070 上面 CUDA 測試分數過低,後期的驅動已有修正,但因為卡也不在身邊所以就沒重測,但在 RTX 5060 Ti 上面已經正常。相比 RTX 4060 Ti 在 RTX 項目高出 33.2%,CUDA 高出 31.4%。

Procyon AI Text Generation

PHI 3.5:2995

MISTRAL 7B:2901

LLAMA 3.1:2698

LLAMA 2:2643

與 RTX 4060 Ti 相比,PHI 3.5 快 20.9%;MISTRAL 7B 快 28.5%;LLAMA 3.1 約 57.4%;LLAMA 2 差了 793%,這主要可能是記憶體關係,畢竟這張 RTX 4060 Ti 是 8GB 版。

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion 1.5 (FP16) 圖像生成

Overall score:2058

Overall duration:48.589 s

Overall image generation speed:3.037 s/image

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion 1.5 (INT8) 圖像生成

Overall score:24487

Overall duration:10.209 s

Overall image generation speed:1.276 s/image

Procyon AI Image Generation Stable Diffusion XL (FP16) 圖像生成

Overall score:1807

Overall duration:331.974 s

Overall image generation speed:20.748 s/image

AI 圖像生成,Stable Diffusion XL FP16 相比 RTX 4060 Ti 要快 36.3%;1.5 INT8 快 12.4%;1.5 FP16 快 18%。

遊戲效能

測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。

刺客教條:幻象

邊緣境地3

決勝時刻:黑色行動6

電馭叛客 2077,這項目因為 RTX 4060 Ti 8GB 開光追很慘,大概 2K 解析度就只剩下1~3張在跑,所以關閉光線追蹤測試來比較其差異性。

F1 22

極地戰嚎6

太空戰士XIV

魔物獵人 荒野,這遊戲 RTX 4060 Ti 8GB 在特效全開以及光追最高下也是蠻慘。

碧血狂殺2

死亡回歸

湯姆克蘭西:全境封鎖2

黑神話:悟空,這遊戲 RTX 4060 Ti 8GB 在特效全開以及光線追蹤下一樣很慘,所以也是加入關閉光追進行比較。

12款遊戲平均 FPS 比較。這部分在《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》是有光追,所以沒有加入 RTX 4060 Ti 8GB 。RTX 5070 FE 相比 RTX 5060 Ti 16GB ,在 1080p 解析度下約高出 27.5%;2K 高出 33.8%;4K 高出 27.9%。

12款遊戲平均 FPS 比較。這部分《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》是光追關閉的成績,所以只比較 RTX 4060 Ti 8GB 與 RTX 5060 Ti 16GB。後者在 1080p 解析度下約高出 19.4%;2K 高出 19.4%;4K 高出 23.7%。

DLSS 遊戲效能

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

決勝時刻:黑色行動6

F1 22

魔物獵人 荒野

黑神話:悟空,這部分因為有多測關閉光追的效能,圖表較長所以區分3種解析度,方便閱讀。

電馭叛客 2077,一樣有多測關閉光追的效能,圖表較長所以區分3種解析度,方便閱讀。

功耗與溫度測試

MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心39.6度左右,記憶體溫度52度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 15.9W。

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖, GPU 核心最高溫控制在65.4度左右,記憶體溫度64度,風扇轉速大概在42%,最大 FPS 為269,平均 FPS 267,差異很小,沒有明顯溫控降速。燒機時功耗最高約 180.1W。

溫度,待機時風扇停轉核心約40度,最高控制在65度左右。

功耗,待機約 16W,Furmark 峰值 180W 。相比 RTX 4060 Ti 要高 20W。

小結

因為手上只有 RTX 4060 Ti 8GB 所以各位就斟酌參考了。遊戲效能的部分 RTX 5060 Ti 16GB 相比 RTX 4060 Ti ,12款遊戲平均在 1080p 以及 2K 解析度下都高出了19.4%,4K 則高出 23.7%;RTX 5070 FE 相比 RTX 5060 Ti 16GB ,在 1080p 解析度下約高出 27.5%;2K 高出 33.8%;4K 高出 27.9%。

DLSS 的部分,RTX 5060 Ti 畢竟是有支援 DLSS4 ,在遊戲有支援的前提下是有絕對優勢,例如《電馭叛客 2077》在 4K 解析度下全開特效與光追下只有7張,四倍模式下可以達到125張,直接提升17倍。

遊戲的部分,基本上 RTX 5060 Ti 16GB 在 2K 解析度下順跑是沒甚麼問題,一些比較嚴苛的遊戲如《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》在特效全開以及光追最高下可能無法滿足,但有 DLSS 的加持就沒問題,甚至 4K 順跑都可以。如果你的卡已是隔了兩代或三代的 60 系列,那建議是可以考慮升級。

AI 效能的部分,Procyon AI Text Generation 文本以及 Image Generation 圖像生成也都要快許多,畢竟新一代的核心算力也高出不少,加上 16GB 與 8GB 之別。差異大約在 10~50% 不等。

功耗的部分,RTX 5060 Ti 標準為 180W,這張 MSI RTX 5060 Ti 16GB GAMING TRIO 雖為超頻版,但也是設定為 180W,在 Furmark 下燒機也就直接達到峰值,相比前一代 RTX 4060 Ti 的 160W 高出 20W(12.5%),整體來看在能效上是有好一些的。溫度的部分燒機時可以控制在65度左右,風扇轉速 42%,裸測平台下並沒有明顯聲音。