NVIDIA 在上個禮拜書面發布了 GTX 1050 Ti 以及 GTX 1050,

不過效能曝光解禁、開賣是在25日晚上9點,這兩張卡是屬於主流等級的中階顯卡,

官方售價分別是139美元以及109美元,剛好卡在對手 AMD RX 470 以及 RX 460 中間,

雖然沒有直接衝突,但畢竟價格算是相當接近,

AMD 備感壓力下這兩張最近也下調了10美元來提升一些競爭力。

規格的部分,GTX 1050 Ti 採 GP107-400 核心,有768個 CUDA 核心,

時脈1290MHz,Boost 1392MHz,搭配 128bit GDDR5 4GB 記憶體,時脈7008MHz;

GTX1050 採 GP 107-300 核心,有640個 CUDA,時脈較 Ti 高一些1354MHz,Boost 1455MHz,

搭配 128bit GDDR5 2GB 記憶體,時脈一樣7008MHz。

TDP 功耗兩者皆為75W。

入手的這張是 MSI GTX 1050 Gaming X,是 MSI GTX 1050 專版裡面最高階,

後面還有 Gaming、TOC、OC、一般版,不過 Gaming 版應該只會有時脈較高的 Gaming X,

因為兩個版本只差在時脈上不同,其餘是一樣的。

MSI GTX 1050 Gaming X 的預設核心時脈是1417MHz,Boost 1531MHz,

透過 Gaming APP 有三種模式可快速切換,

包括 OC、Gaming 以及 Silent,所對應的時脈如下。

1556 MHz / 1442 MHz / 7108 MHz (OC Mode)

1531 MHz / 1417 MHz / 7008 MHz (Gaming Mode)

1455 MHz / 1354 MHz / 7008 MHz (Silent Mode)

開箱…

配件有軟體光碟、快速手冊、感謝卡。

MSI GTX 1050 Gaming X 採用 Twin Frozr VI 散熱器,

支援 Zero Froze 停轉技術,散熱器上面的貼紙就是告訴你在溫度還未達到一定程度時(60度),

風扇不轉是正常的,並不是壞掉,安裝使用時記得把貼紙移除,不然黏住是確定不會轉的。

雖然同樣是 Twin Frozr VI 散熱器外觀樣貌風格一致,但與高階卡還是有差異,

尺寸小一點,散熱鰭片與導管數也會有刪減,畢竟中階卡並不會太熱。

兩顆9公分的 TORX 2.0 風扇,葉扇上面有特殊處理。

散熱器後側上下兩邊有類似爪子的立體造型,這部分有燈效,開機後會發亮。

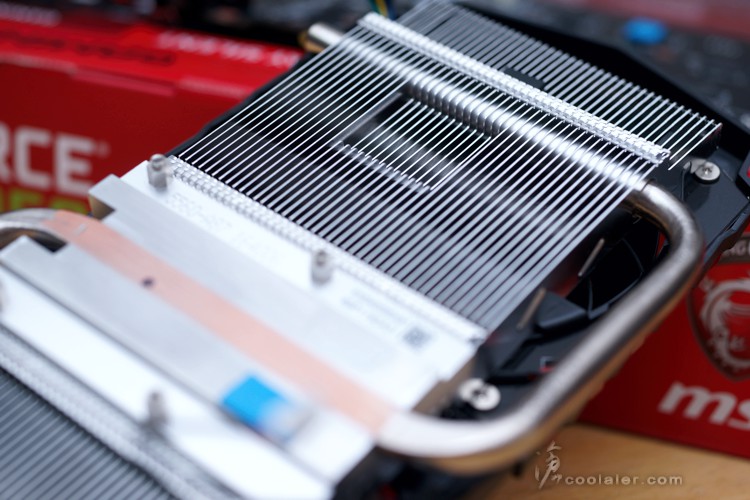

底部可以看到有1根熱導管。

上部也可以看到1根外露的熱導管,實際上是同一根。

頂部前端有 MSI Gaming 的龍紋圖案,這部分也有燈效。

需要外接6pin電源,MSI GTX 1050 TOC 或 OC 是不需要外接電源。

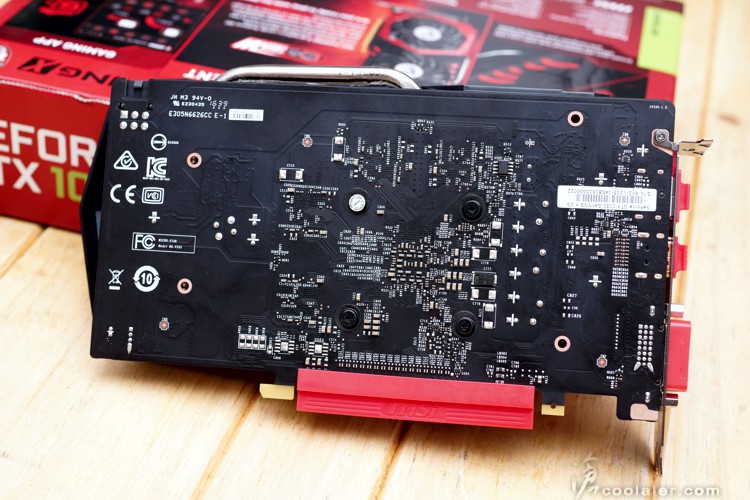

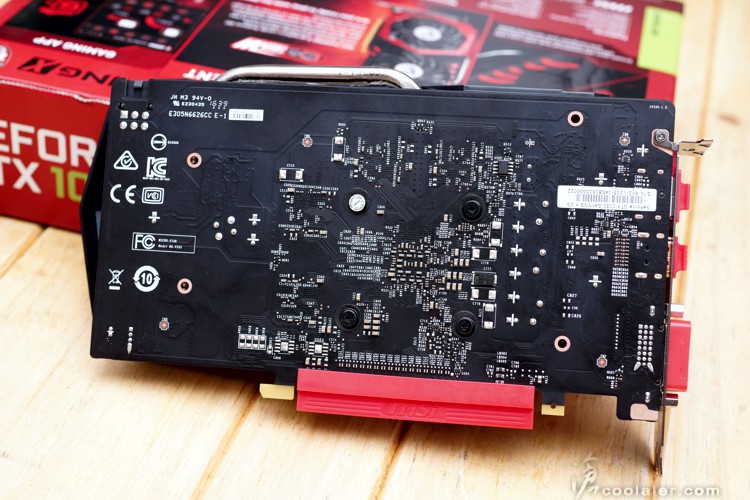

背面PCB板。

輸出埠,1個DP、1個HDMI、1個DVI,檔板其餘的部分有造型通風孔。

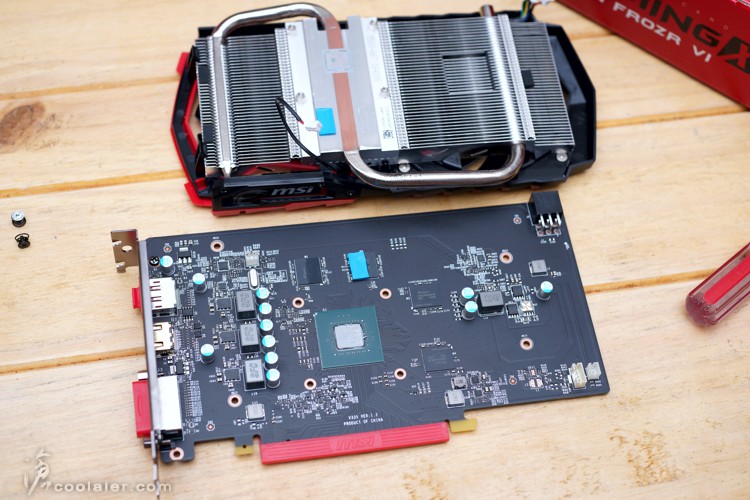

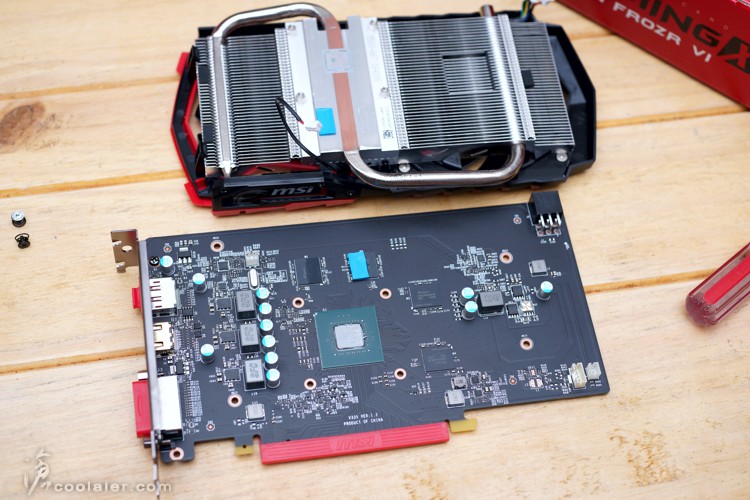

拆解一下來看看PCB與散熱器細節。

GPU相當小一顆,與 RX 460 差不多。

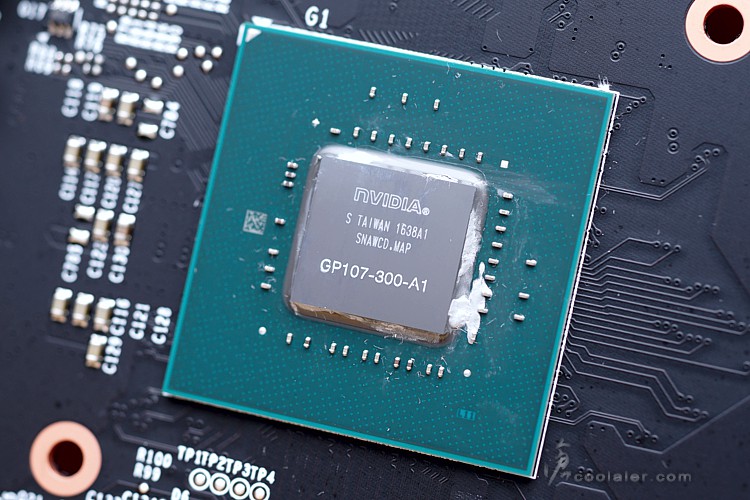

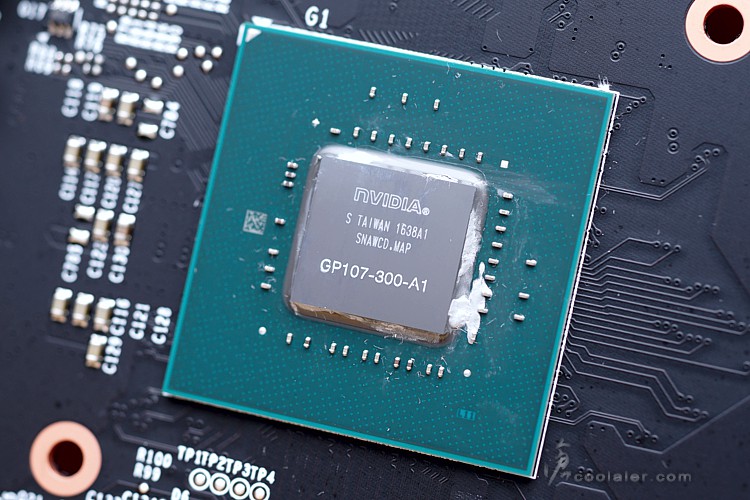

GP107-300-A1 核心晶片。

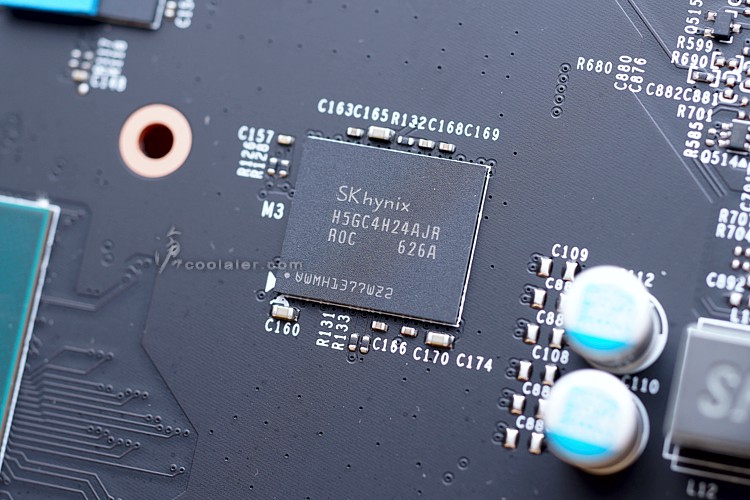

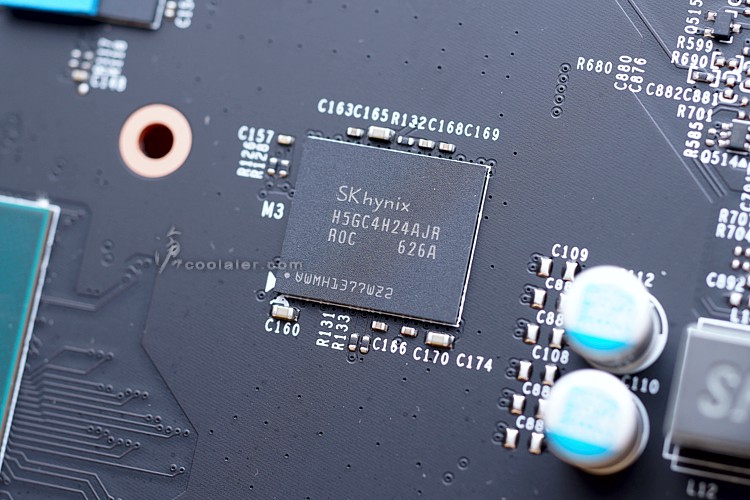

記憶體是採用 SKhynix H5GC4H24AJR 顆粒。

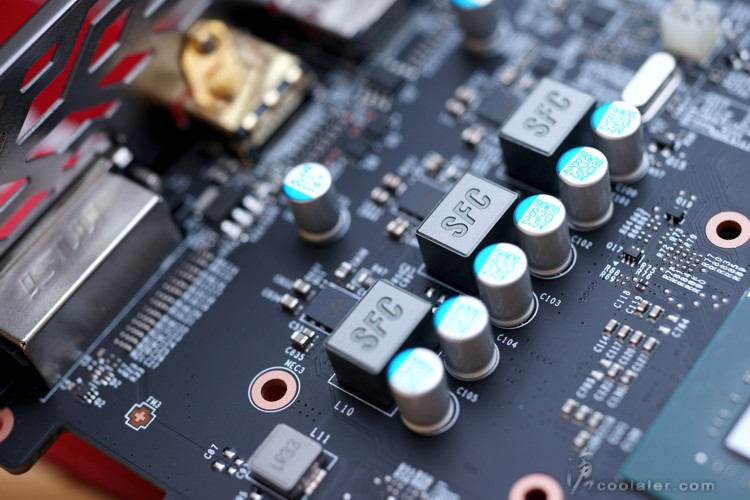

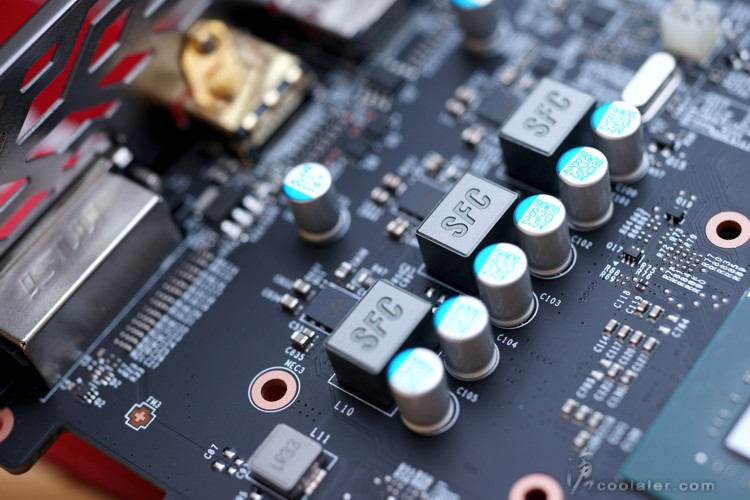

供電的部分。

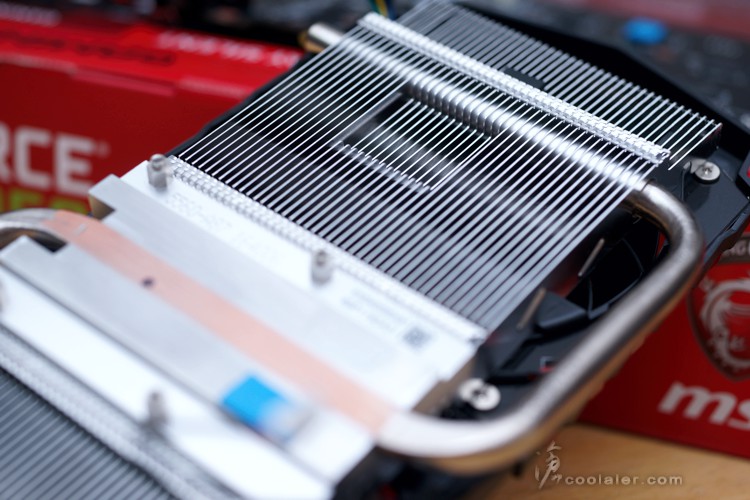

散熱器採用一根熱導管S型的方式穿插。黏在散熱器上的藍色貼片是給記憶體導熱,

因為接觸面的關係,只有兩顆記憶體有貼片。

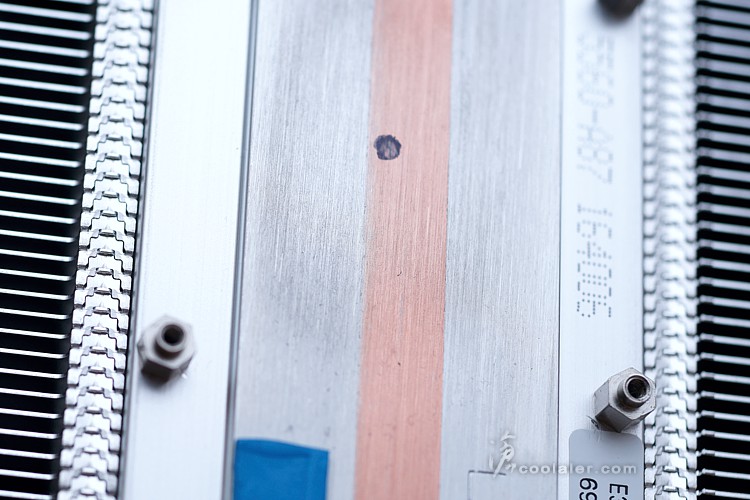

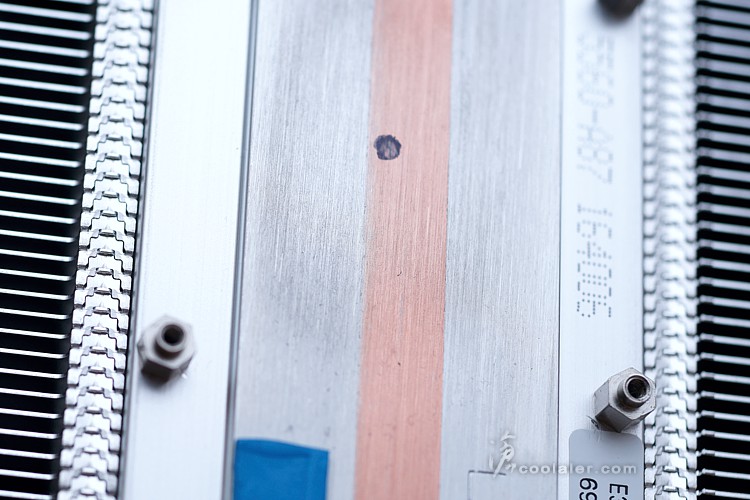

底座採用 HDT 的方式導管直接與 GPU 接觸散熱。

鰭片凹陷處是為了閃避PCB上的原件。

散熱器整體做工用料都還算不錯。

開機後散熱器後段上下有紅色爪型燈效。

頂部前端龍紋圖案也有白色燈效。

測試平台

CPU: Intel Core i7-5960X ES(@ 4.3GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Nepton 240M

RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4

MB: GIGABYTE X99M-Gaming 5

VGA: MSI GTX 1050 Gaming X

HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB

PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化

OS: Windows 10 64bit

測試直接比較先前同平台所測的 MSI RX 460 2GB OC,

可參考 http://www.coolaler.com/content.php/6780 ,

遊戲有部分有重新測試,畢竟驅動程式更新了幾版,

公平起見還是更新重測,AMD 是使用 Crimson 16.10.2。

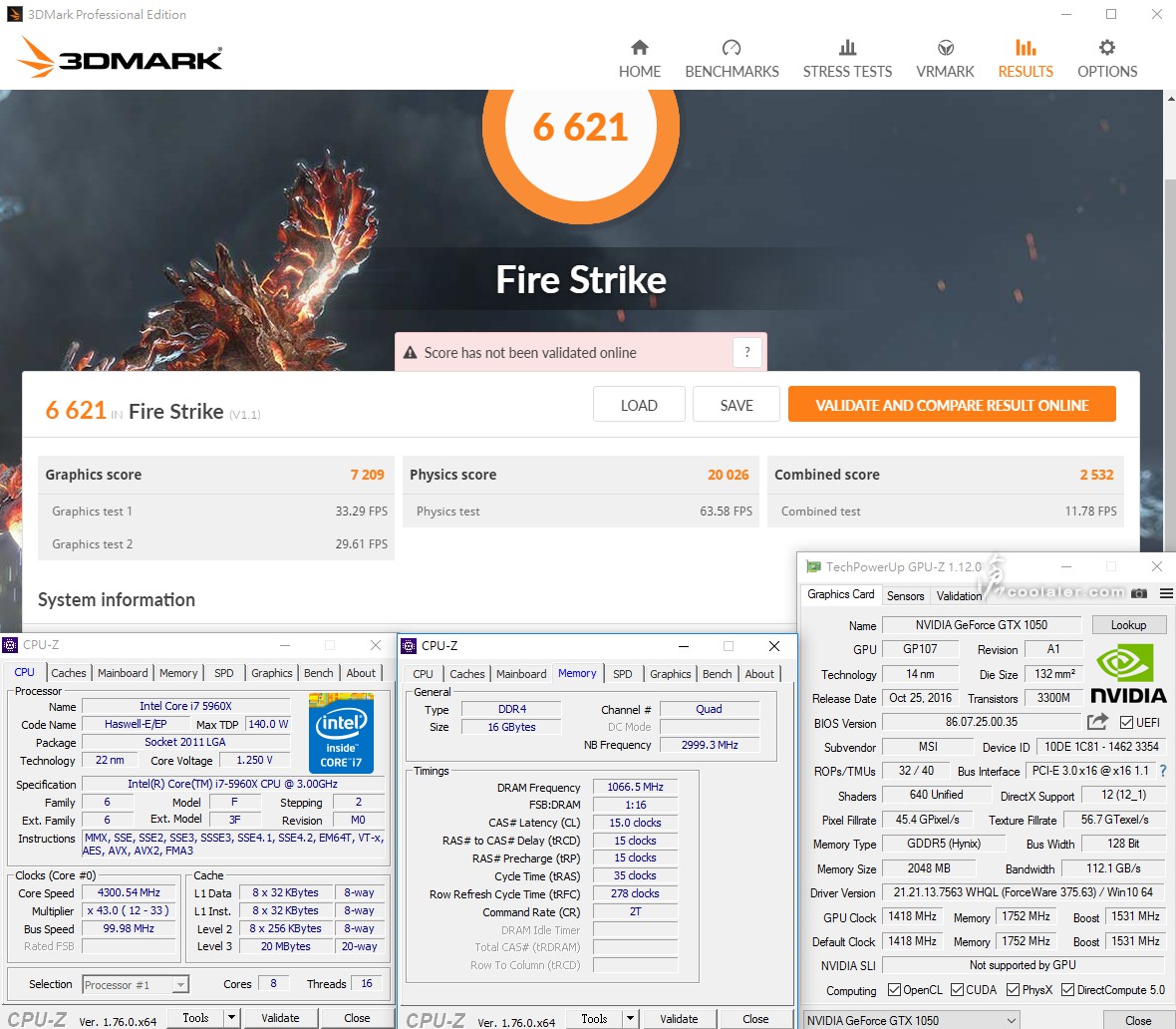

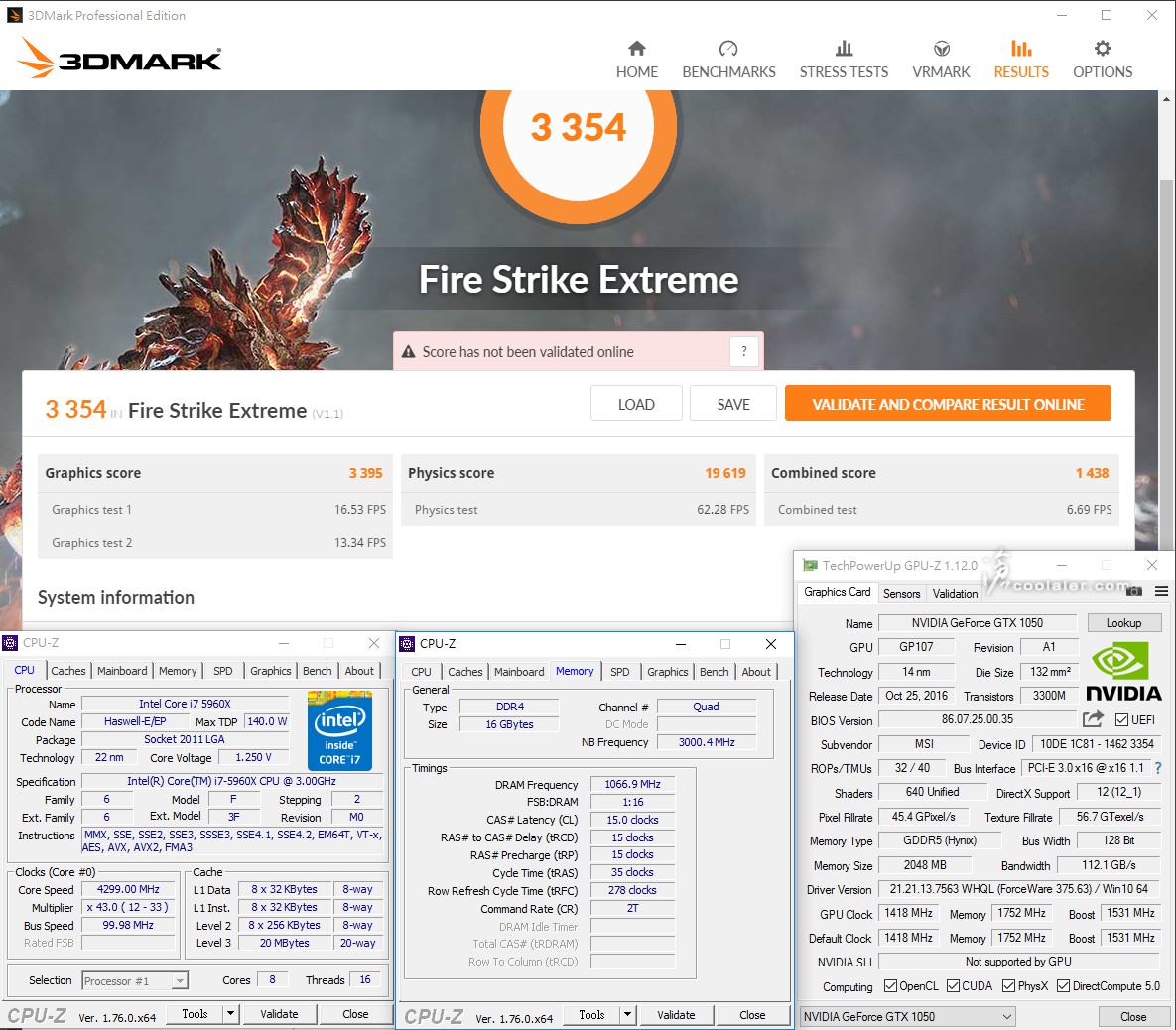

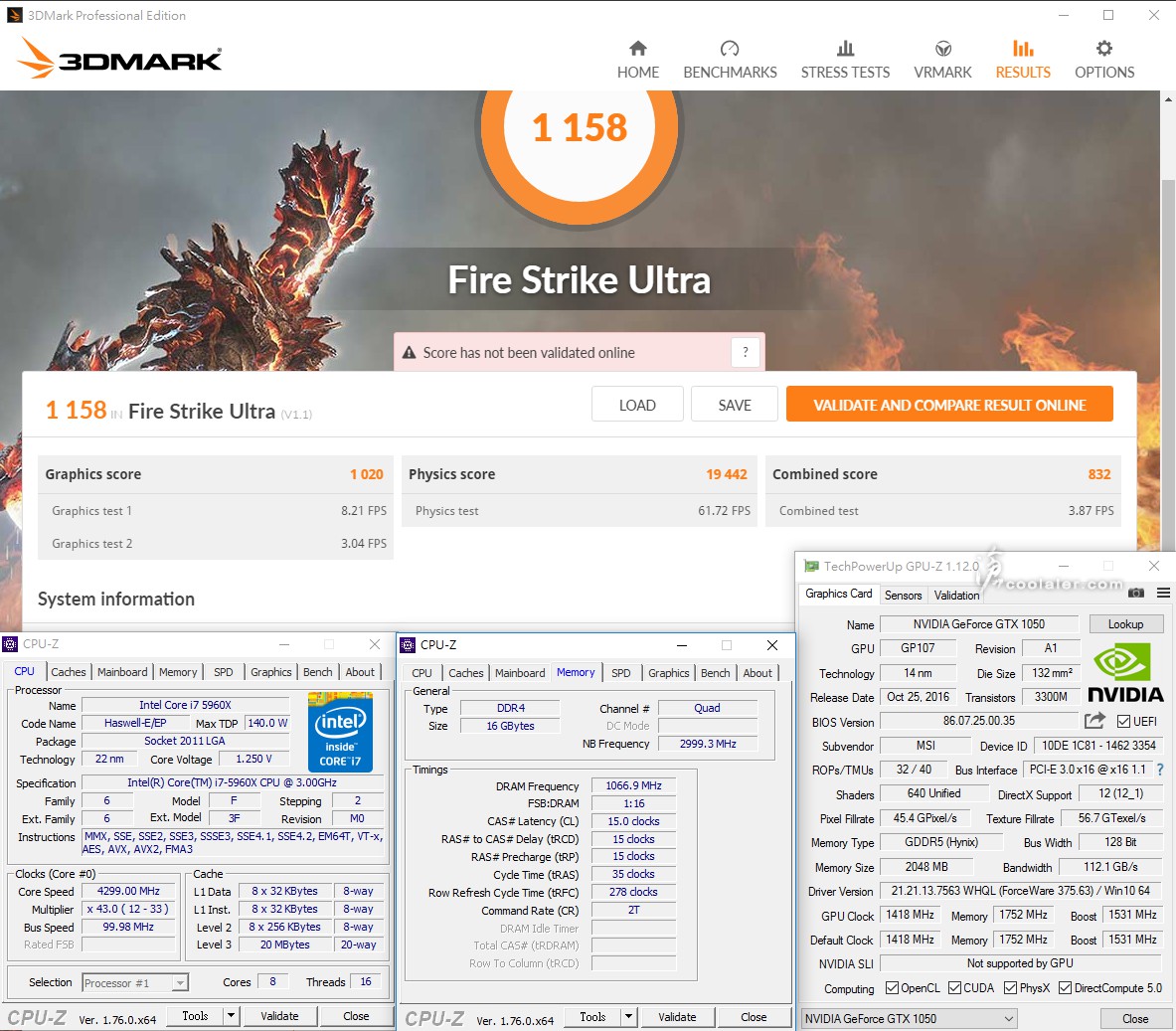

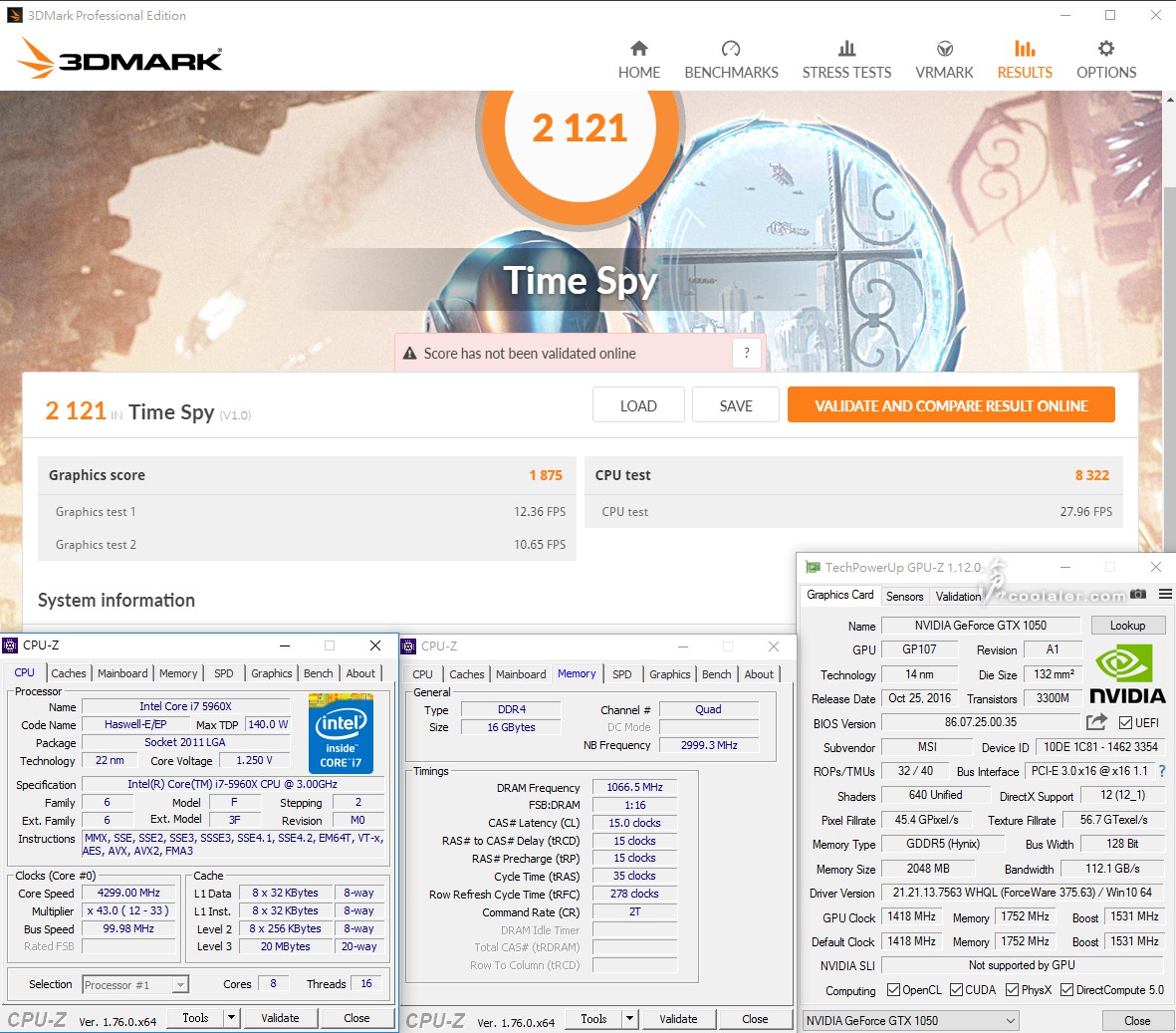

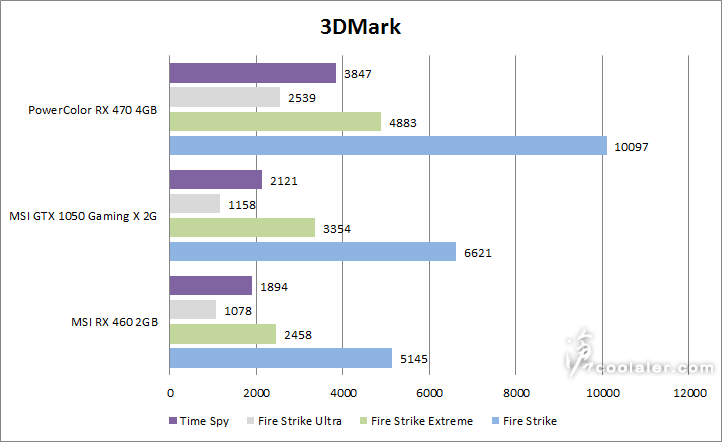

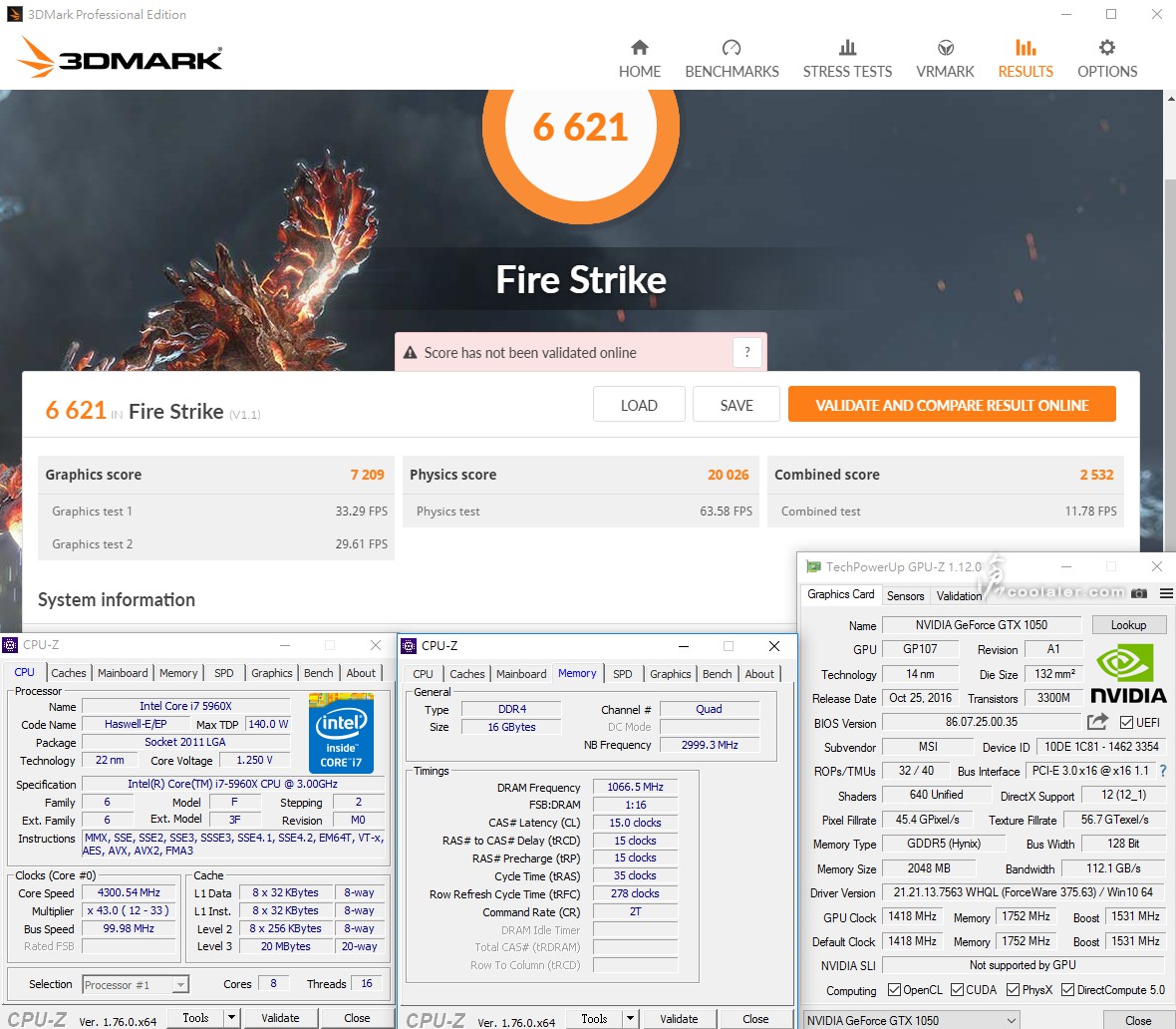

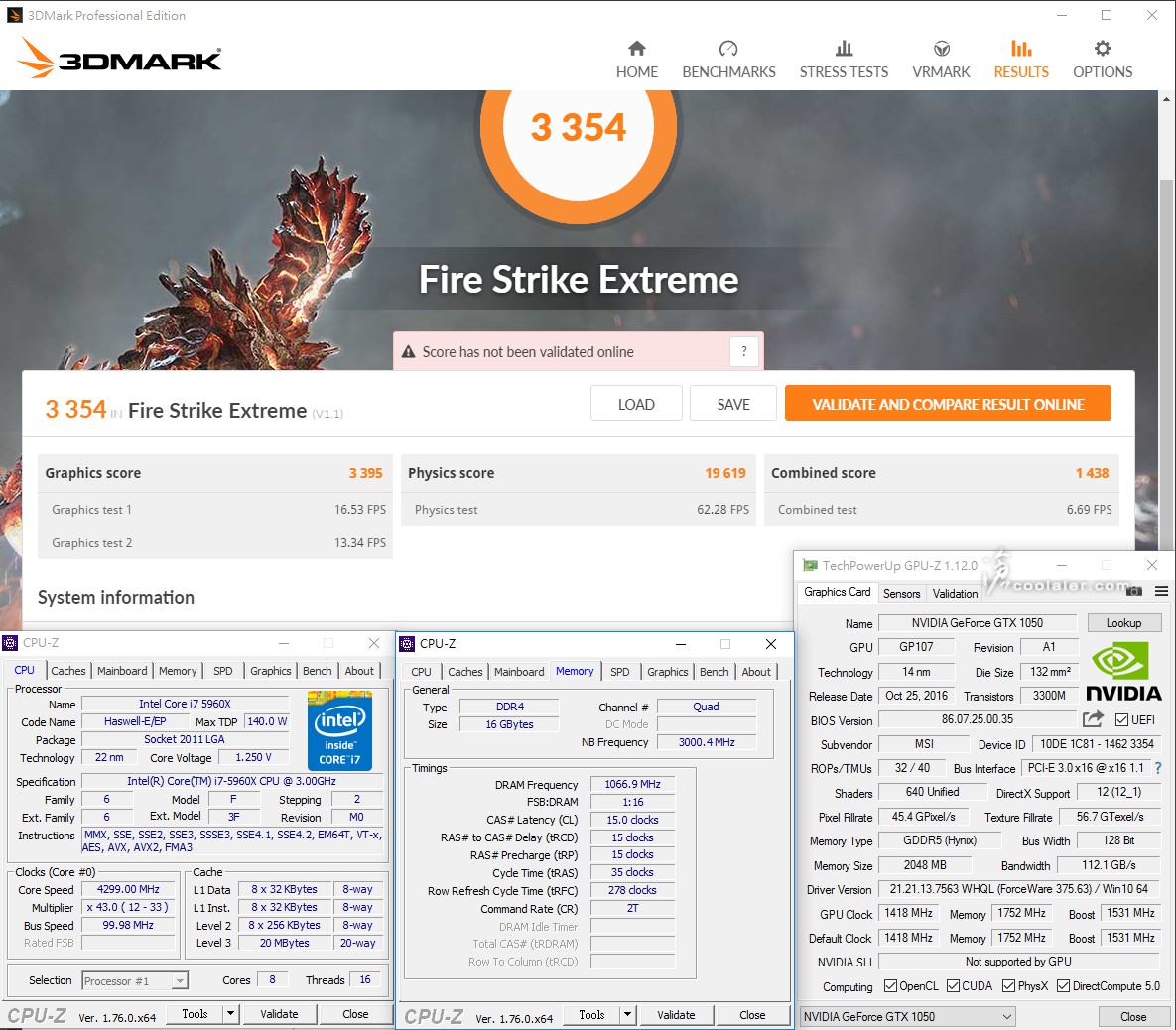

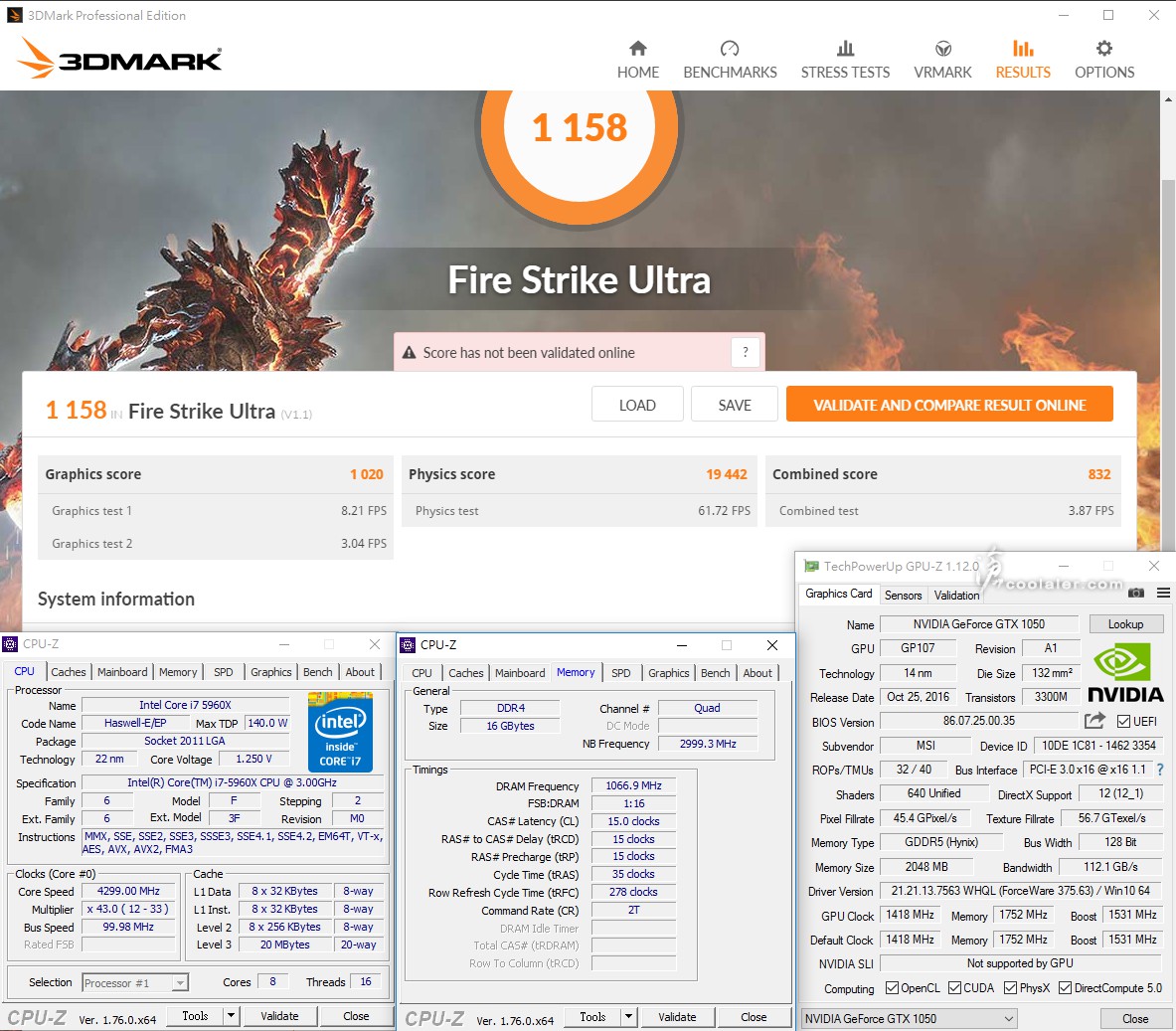

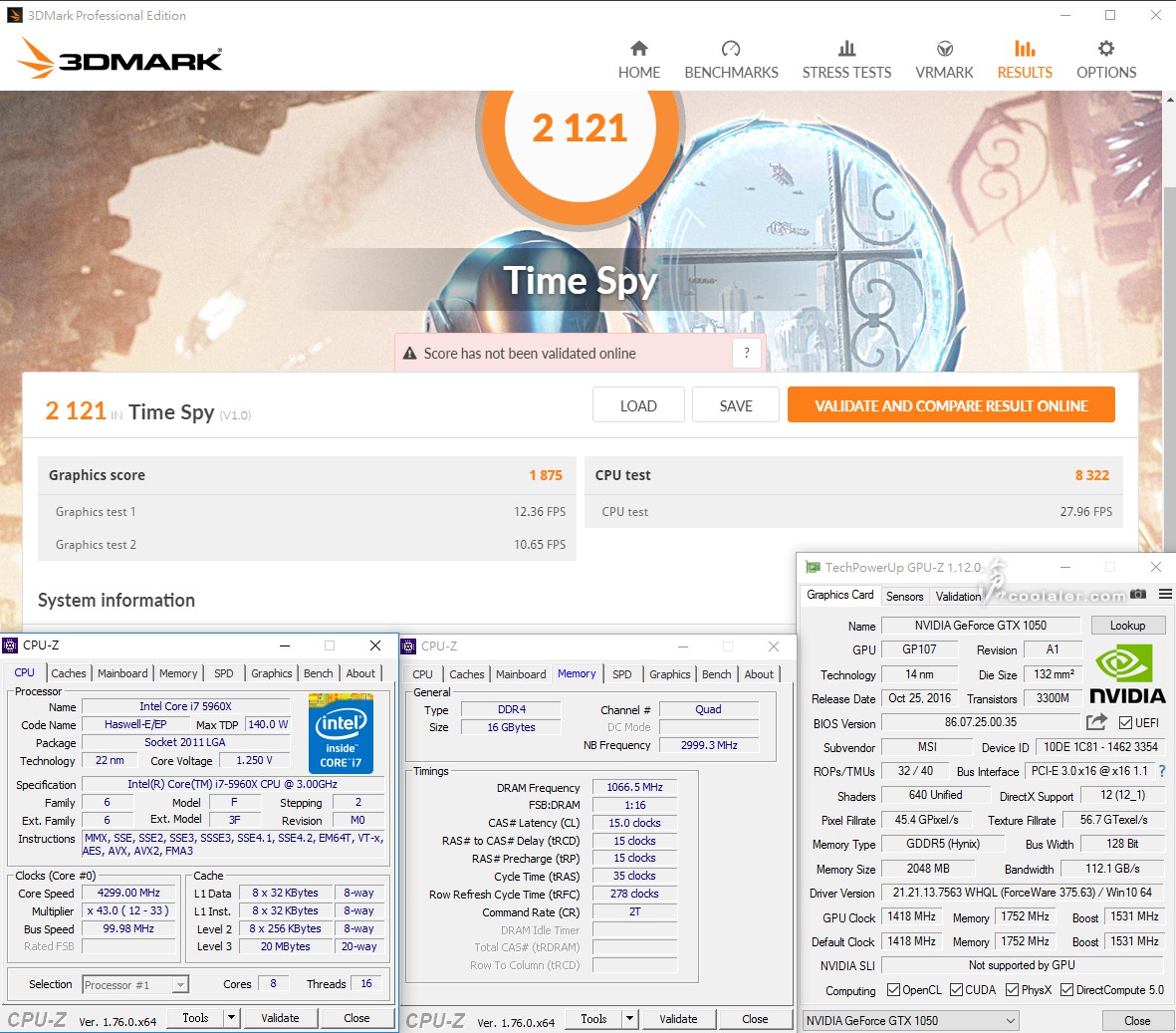

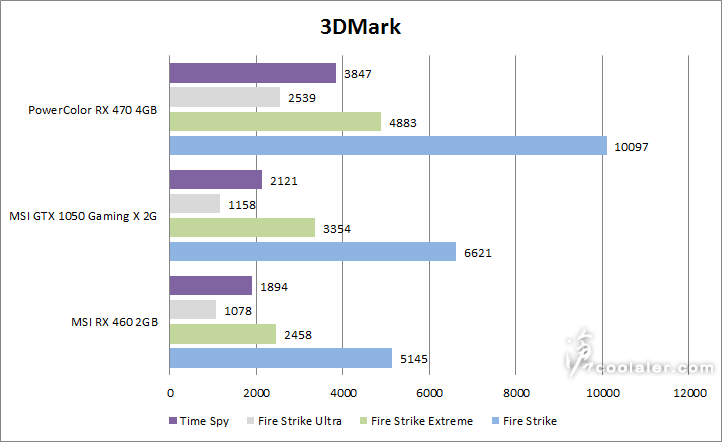

基本 Benchmark 測試

3DMark Fire Strike:6621

3DMark Fire Strike Extreme:3354

3DMark Fire Strike Ultra:1158

3DMark Time Spy:2121

與 RX 460、RX 470 比較

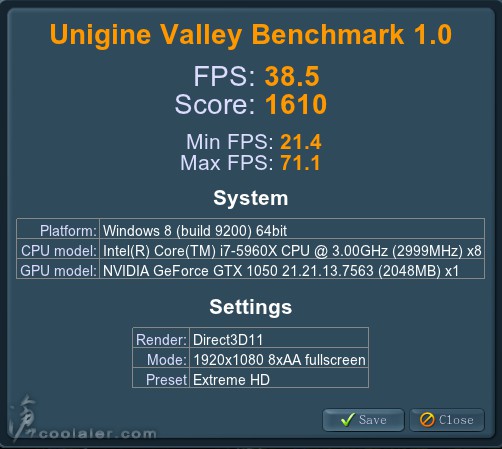

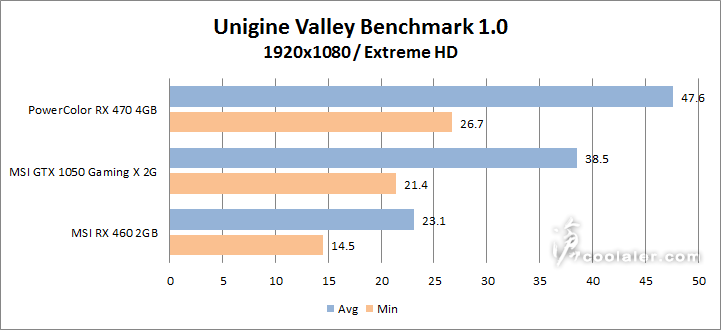

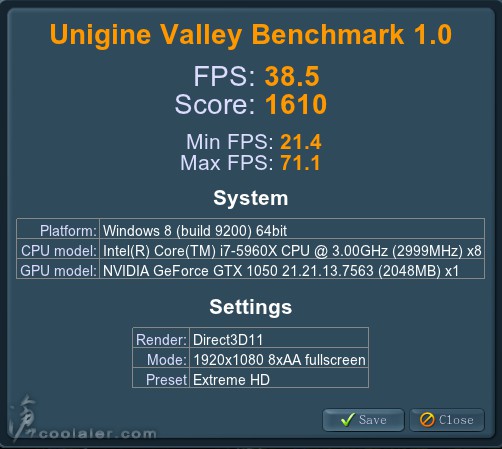

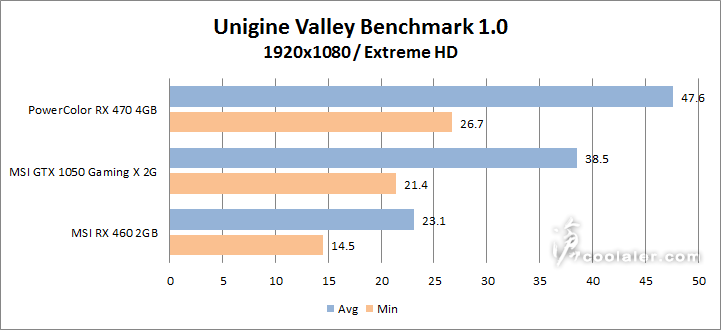

Unigine Valley

解析度為1920×1080,Extreme HD以及8xAA設定。

FPS:38.5

與 RX 460、RX 470 比較

遊戲效能測試

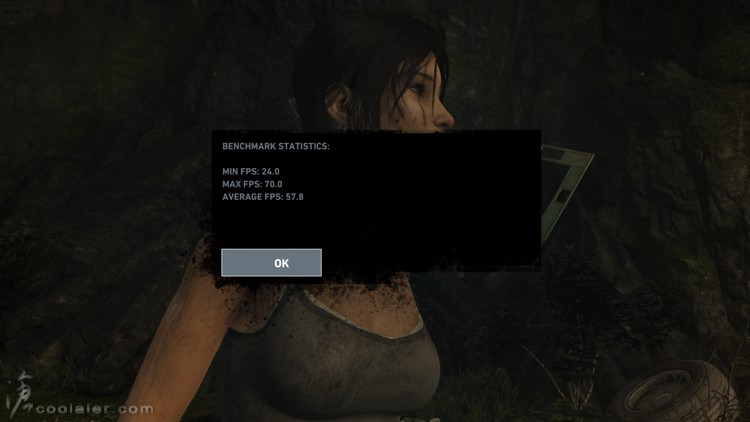

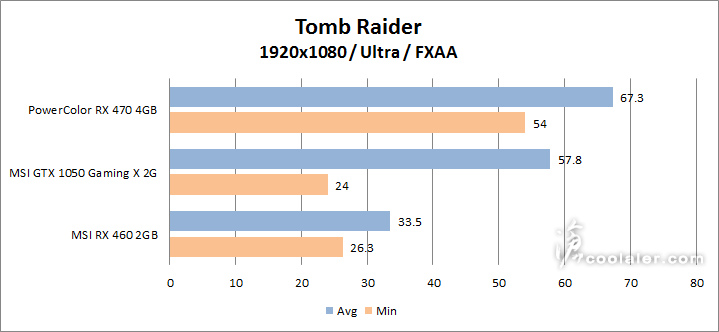

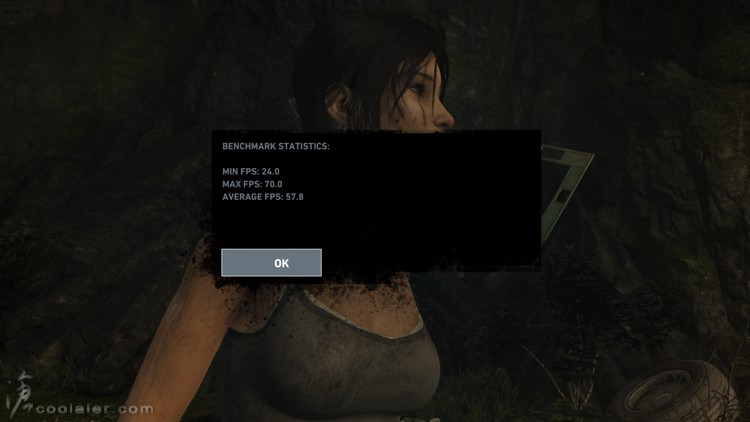

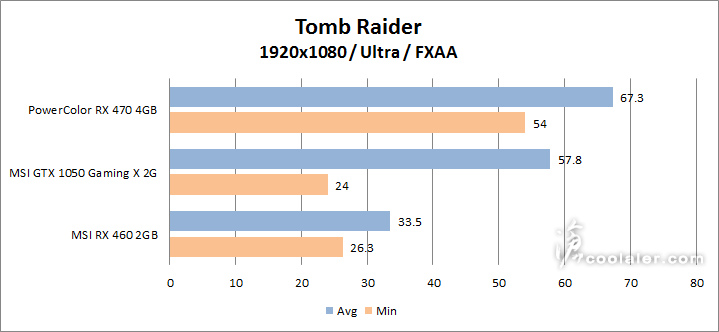

Tomb Raider

特效品質設定為非常高,解析度 1920×1080,TressFX開啟,反鋸齒為FXAA。

AVG:57.8

與 RX 460、RX 470 比較

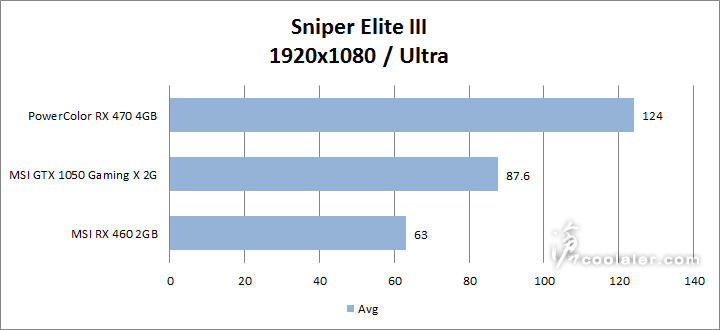

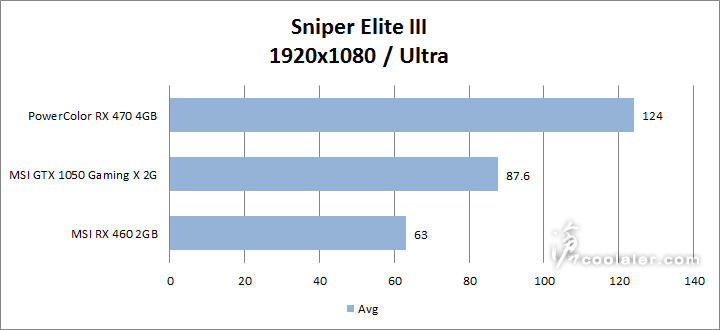

Sniper Elite III

畫面設定直接套用Ultra,解析度 1920×1080。

測試方式直接使用遊戲自帶的Benchmark。

AVG:87.6

與 RX 460、RX 470 比較

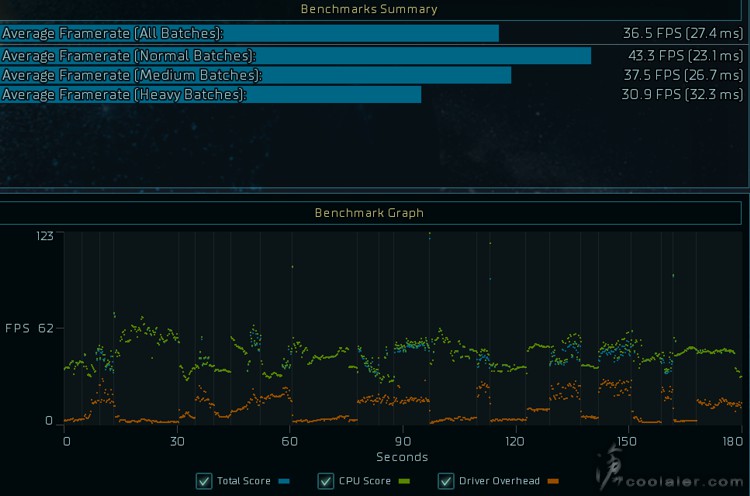

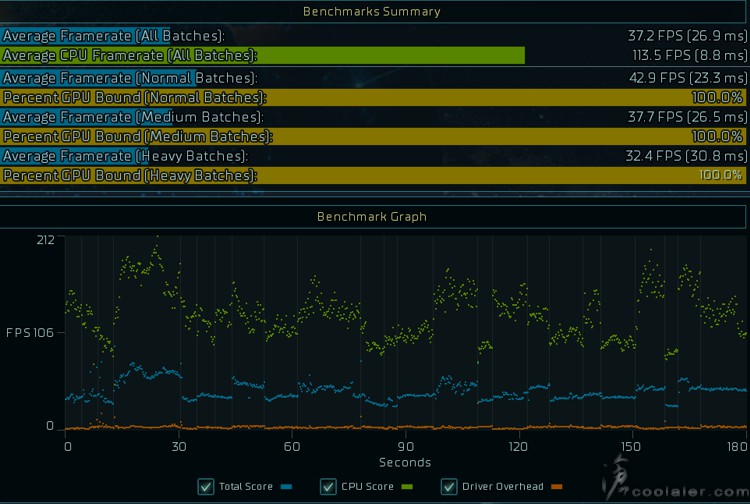

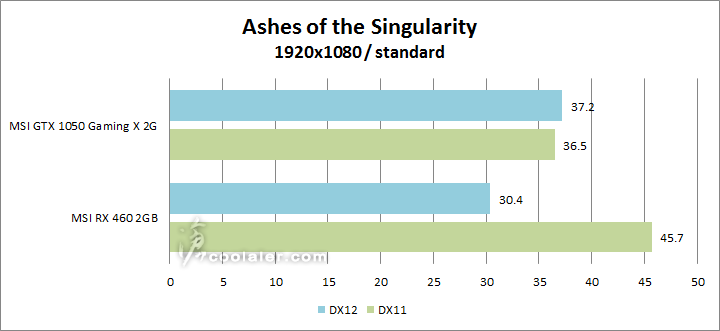

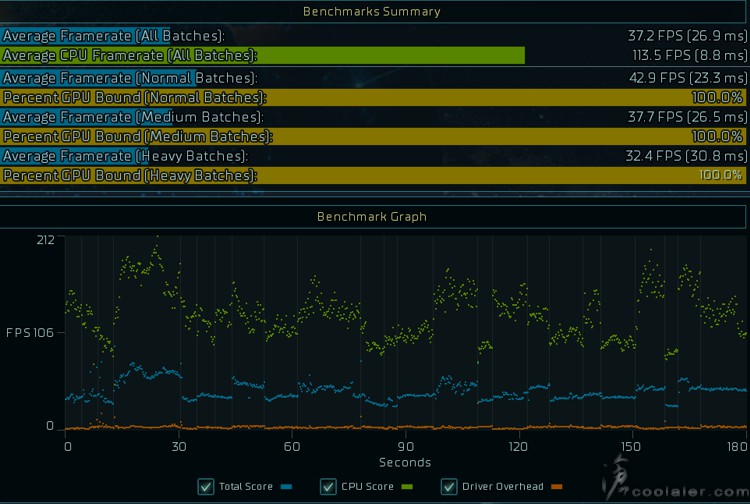

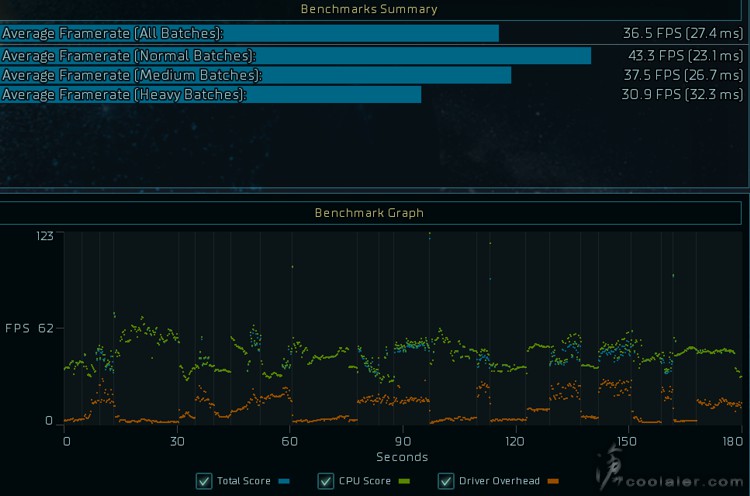

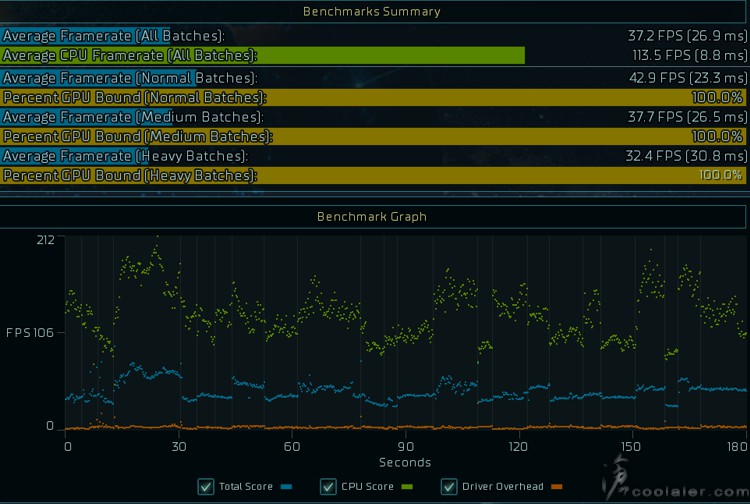

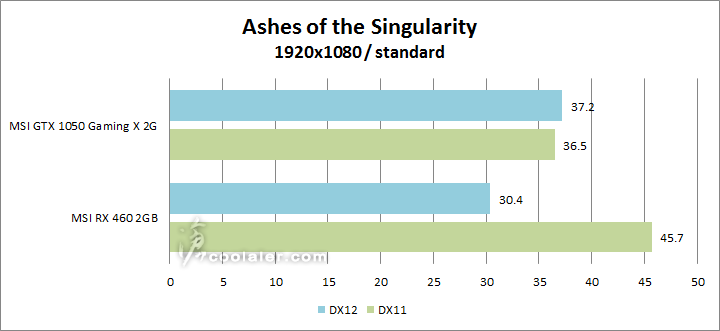

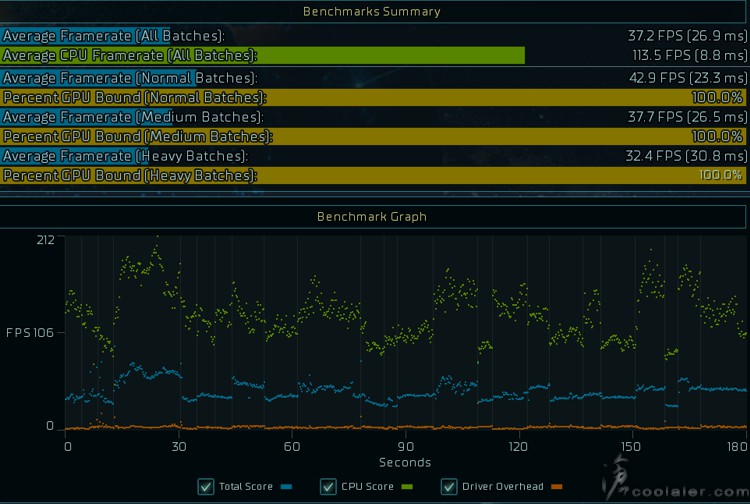

奇點灰燼(Ashes of the Singularity)

畫面設定直接套用 Standard,解析度 1920×1080。

測試方式直接使用遊戲自帶的Benchmark,分別測 DirectX 11 以及 DirectX 12。

DX11:36.5

DX12:37.2

與 RX 460 比較。RX 460 在新驅動之下 DX11 增加,但 DX12 卻沒跟著上來。

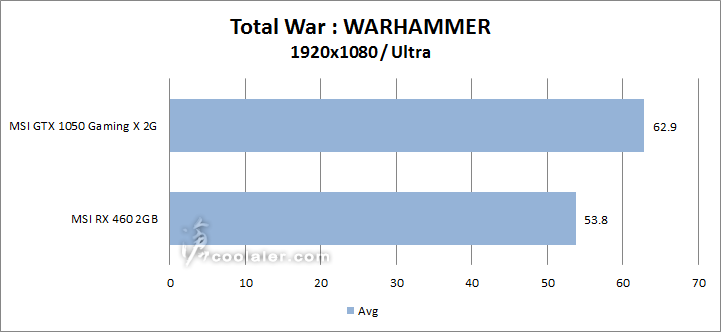

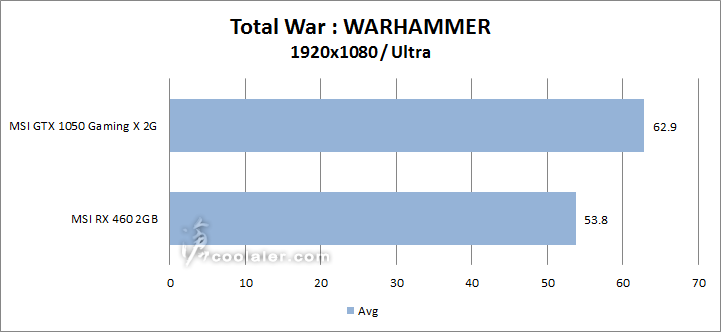

全軍破敵:戰鎚(Total War: WARHAMMER)

這是專用的測試Benchmark,主要是用來測DX12,

畫面設定直接套用 Medium,解析度 1920×1080。

AVG:62.9

與 RX 460 比較。RX 460 在新驅動之下較先前有提升不少。

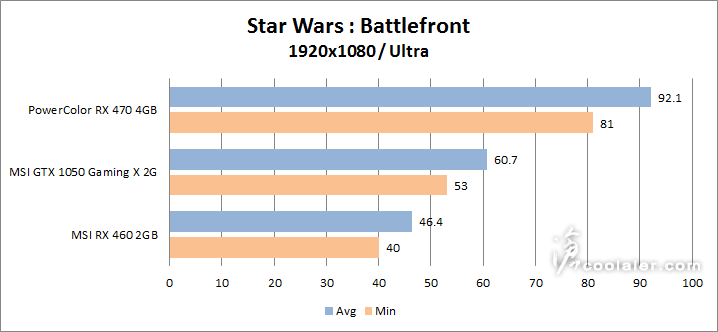

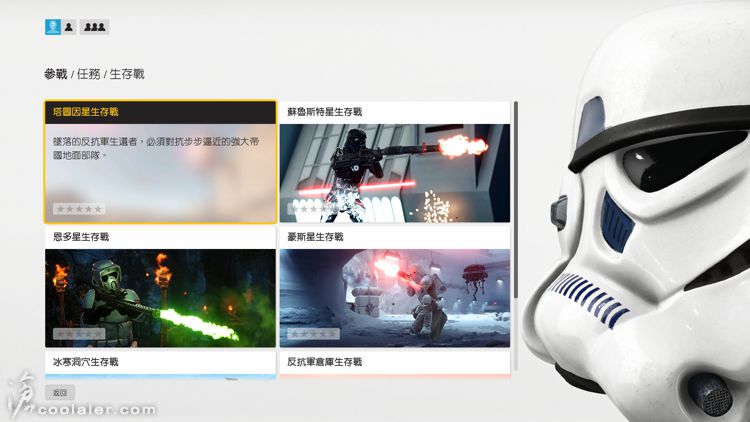

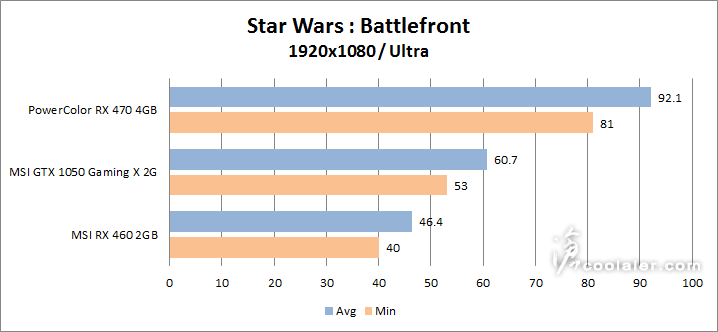

Star Wars Battlefront

畫面設定直接套用最高,解析度 1920×1080。

遊戲測試是直接開塔圖因星生存戰,以Fraps紀錄120秒,並取平均張數。

AVG:60.7

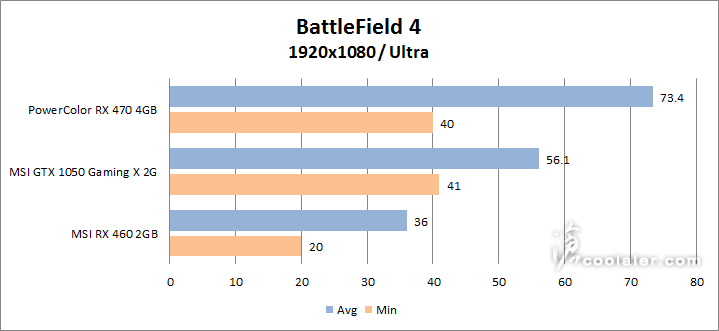

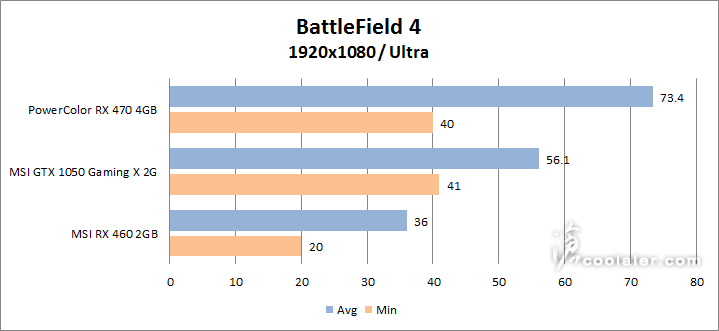

BattleField 4

畫面特效設定套用最高,解析度 1920×1080。

測試項目為第一關,從室內可以走動之後以Fraps記錄120秒,並取平均張數。

AVG:56.1

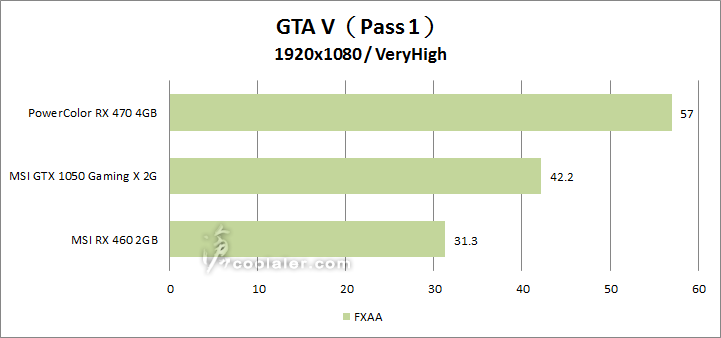

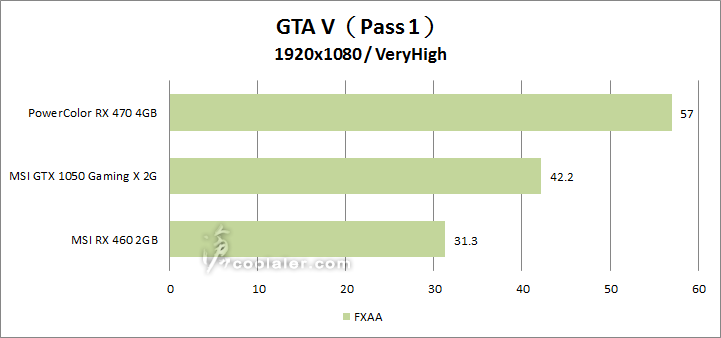

Grand Theft Auto V

測試項目為遊戲自帶的 Benchmark。

遊戲畫面解析度為 1920×1080,影像設定全開或最高。

進階影像開啟長陰影、高解析度陰影、飛行時啟用高畫質串流,進階視野與陰影距離則是調至最低,

反鋸齒FXAA開啟、MSAA關閉,設定如下。設定占用到視訊記憶體容量2999MB。

直接取成績最低的 Pass 1 測試

AVG:42.2

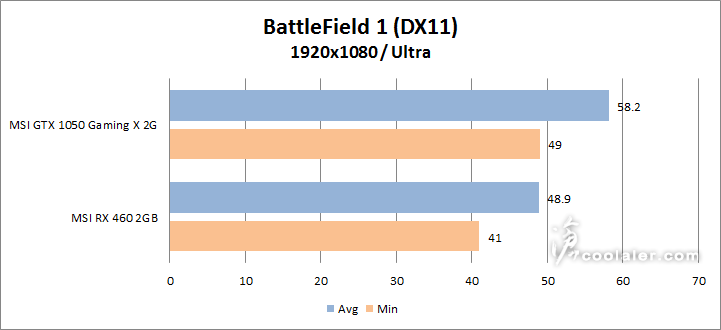

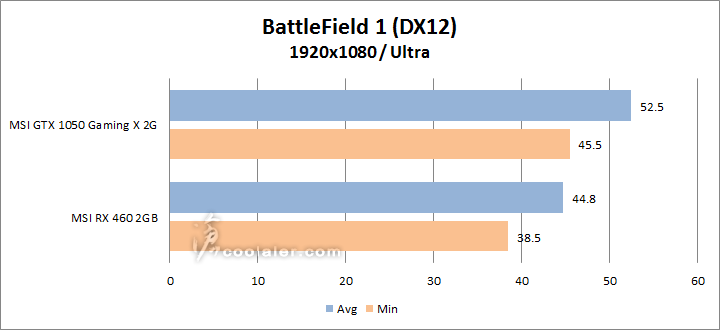

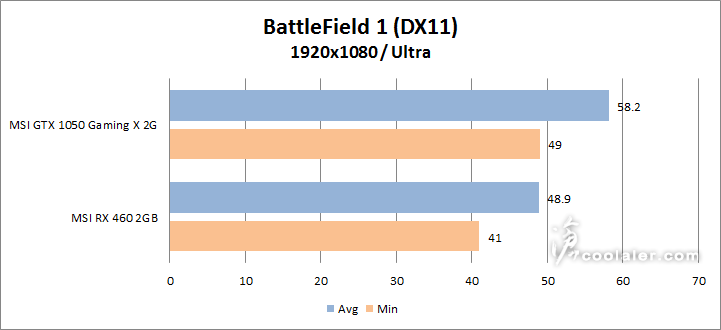

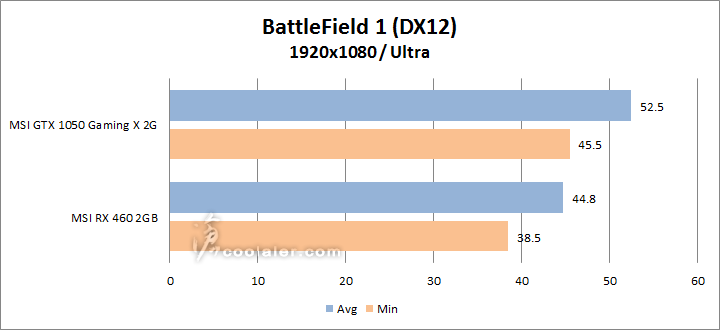

BattleField 1

畫面特效設定套用最高,解析度 1920×1080,分別測試 DX11、DX12。

測試項目為戰役浴血之戰裡面的第一關絕頂表現,從一開始開著MK.V坦克紀錄120秒,取平均張數。

紀錄工具為 Afterburner,因為 Fraps 無法顯示 DX12 的張數。

DX11

AVG:58.2

DX12

AVG:52.5

DX12 反倒表現得比較差,看國外測試好像也是如此,所以玩 BF1 目前還是開 DX11 就好了。

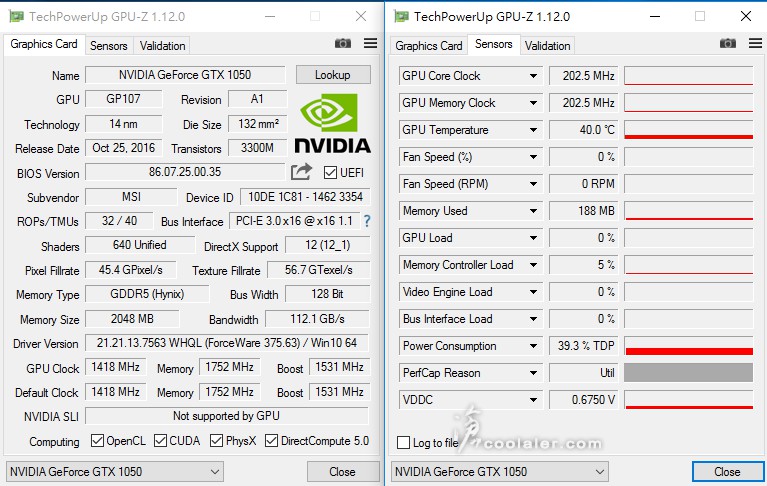

溫度與功耗

裸測平台,室溫28度。

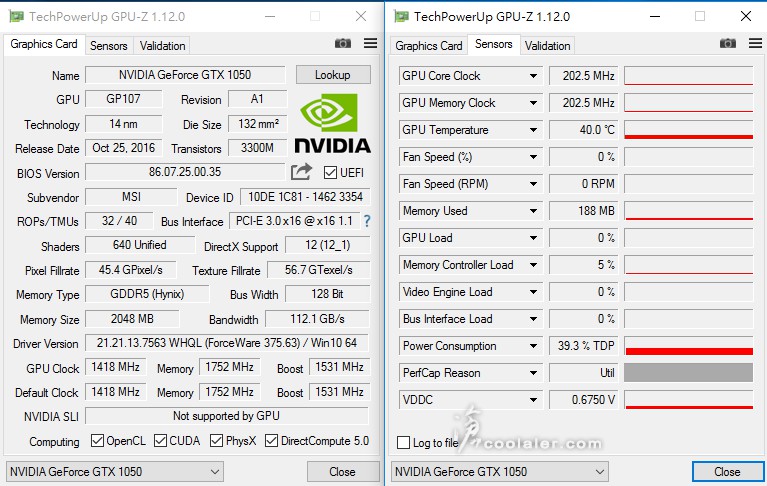

待機時核心溫度在40度,風扇轉速0%。未達到60度風扇是不啟動。

待機時的全機功耗:61W

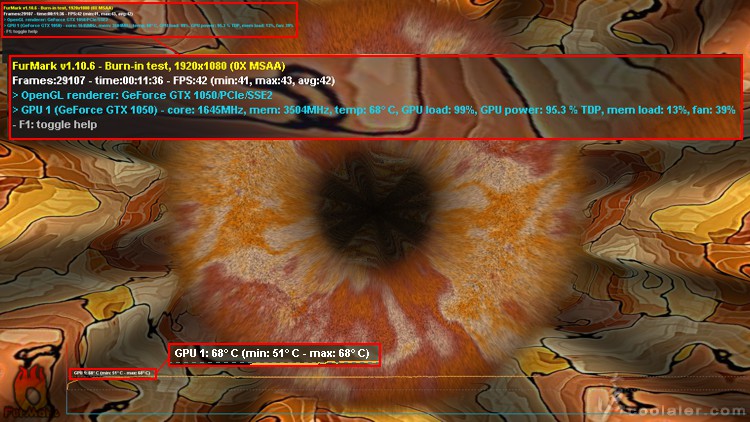

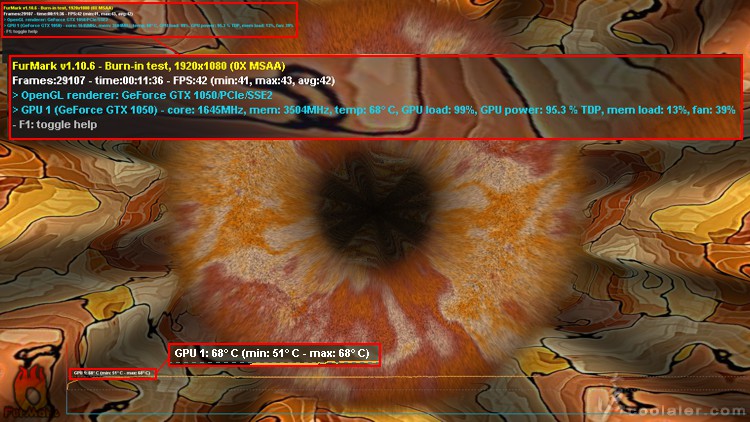

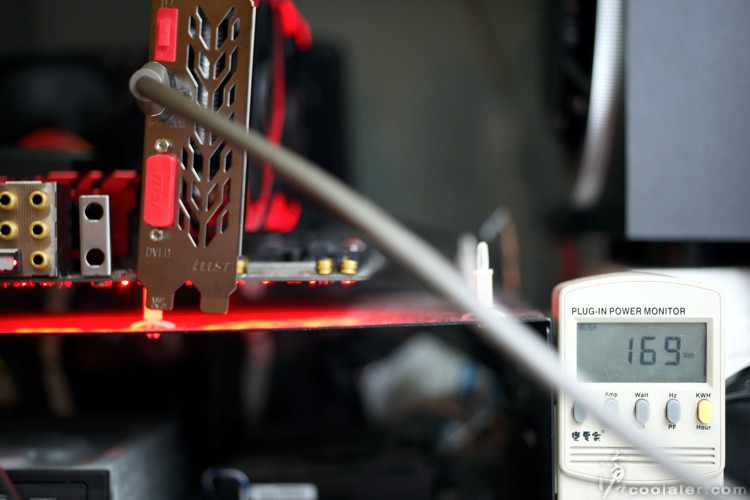

執行Furmark燒機測試,溫度最高控制在68度左右,風扇轉速39%。

平均張數是42,最大張數是43,幾乎無差異沒掉速。

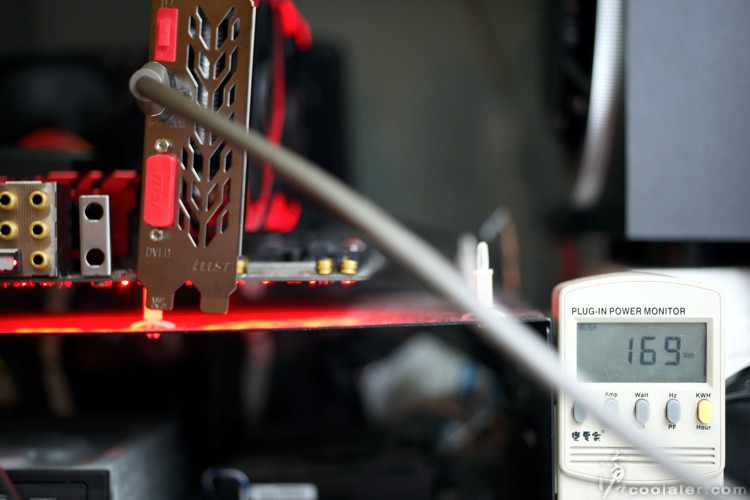

燒機測試時全機功耗:169W

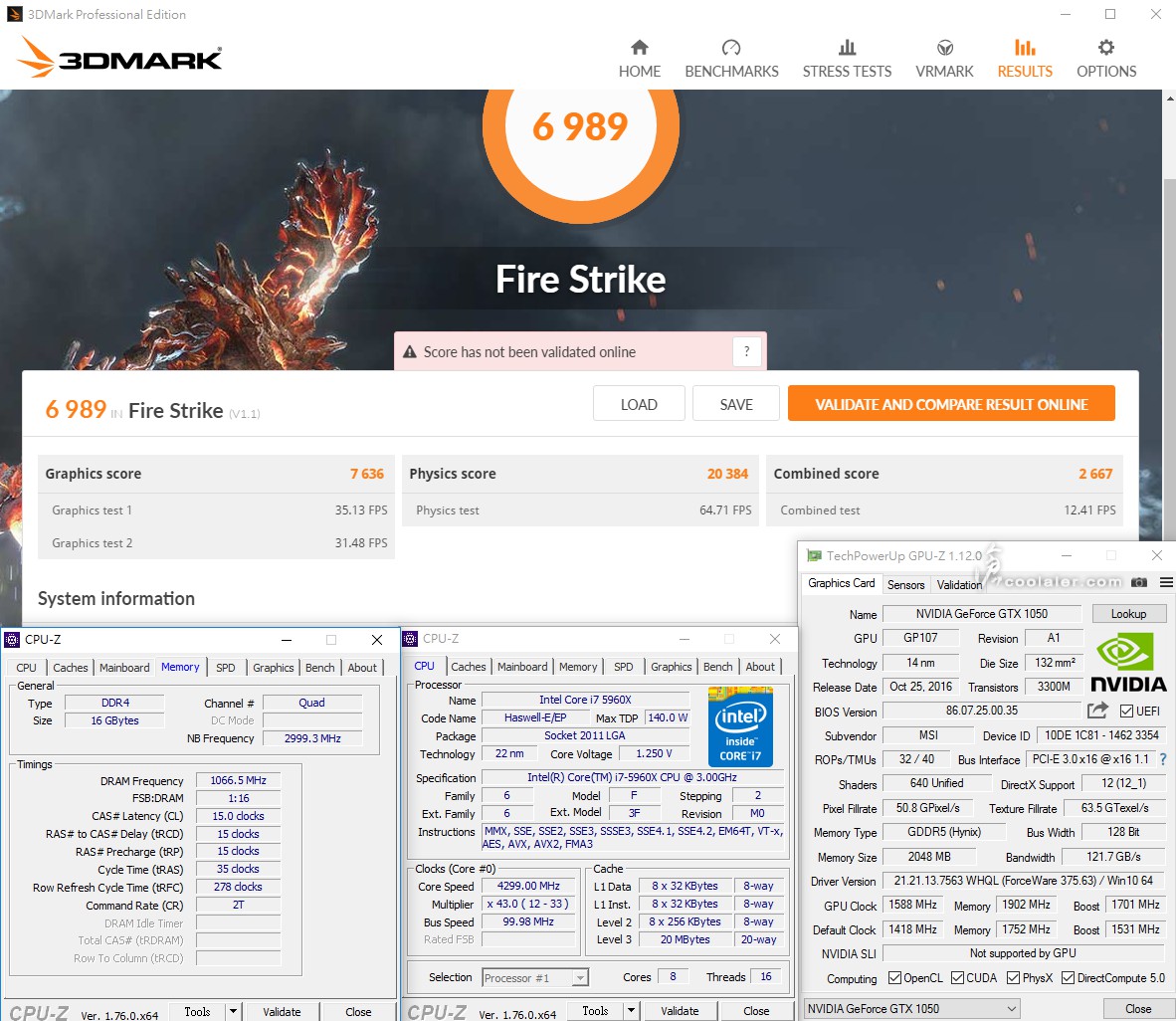

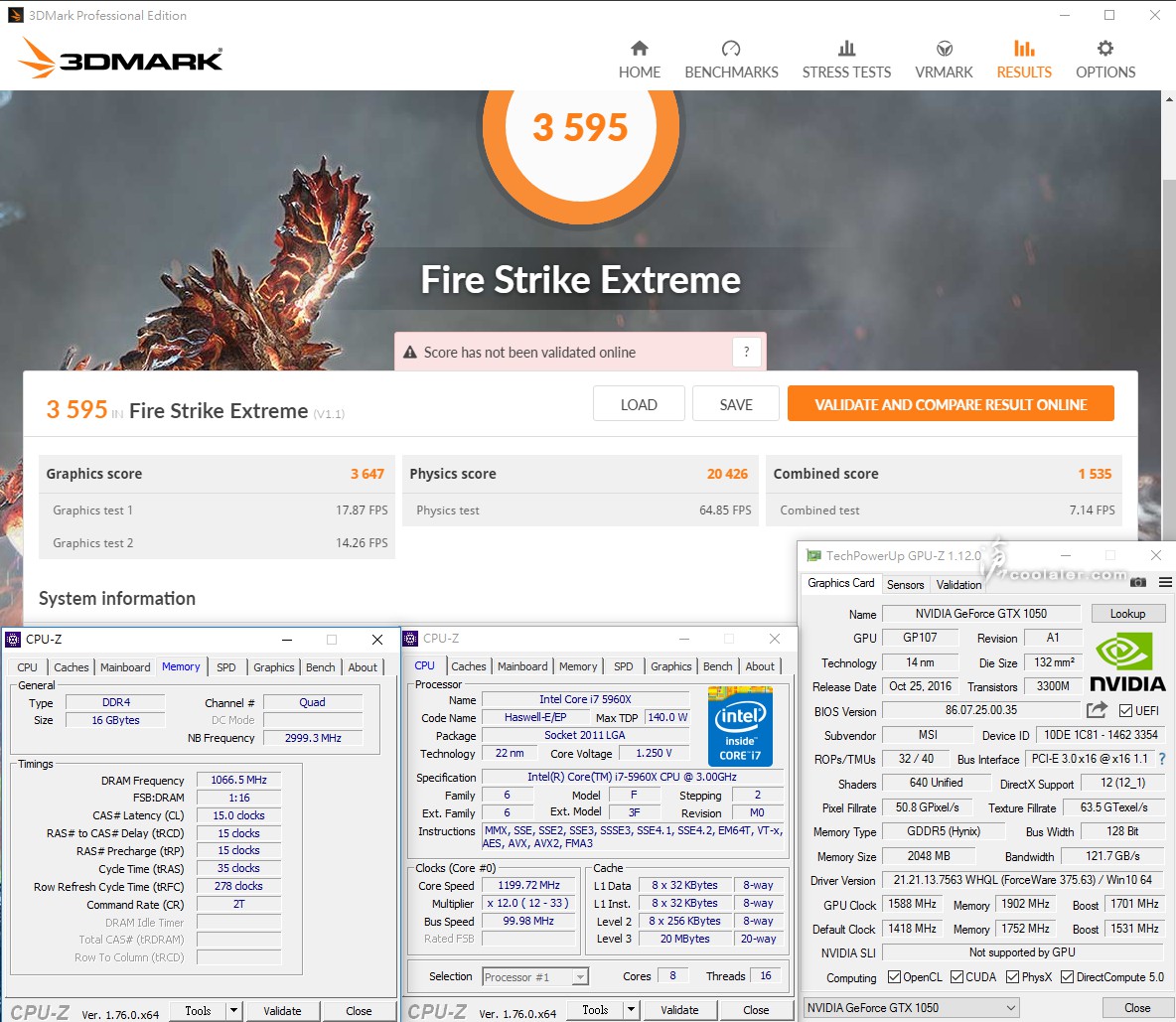

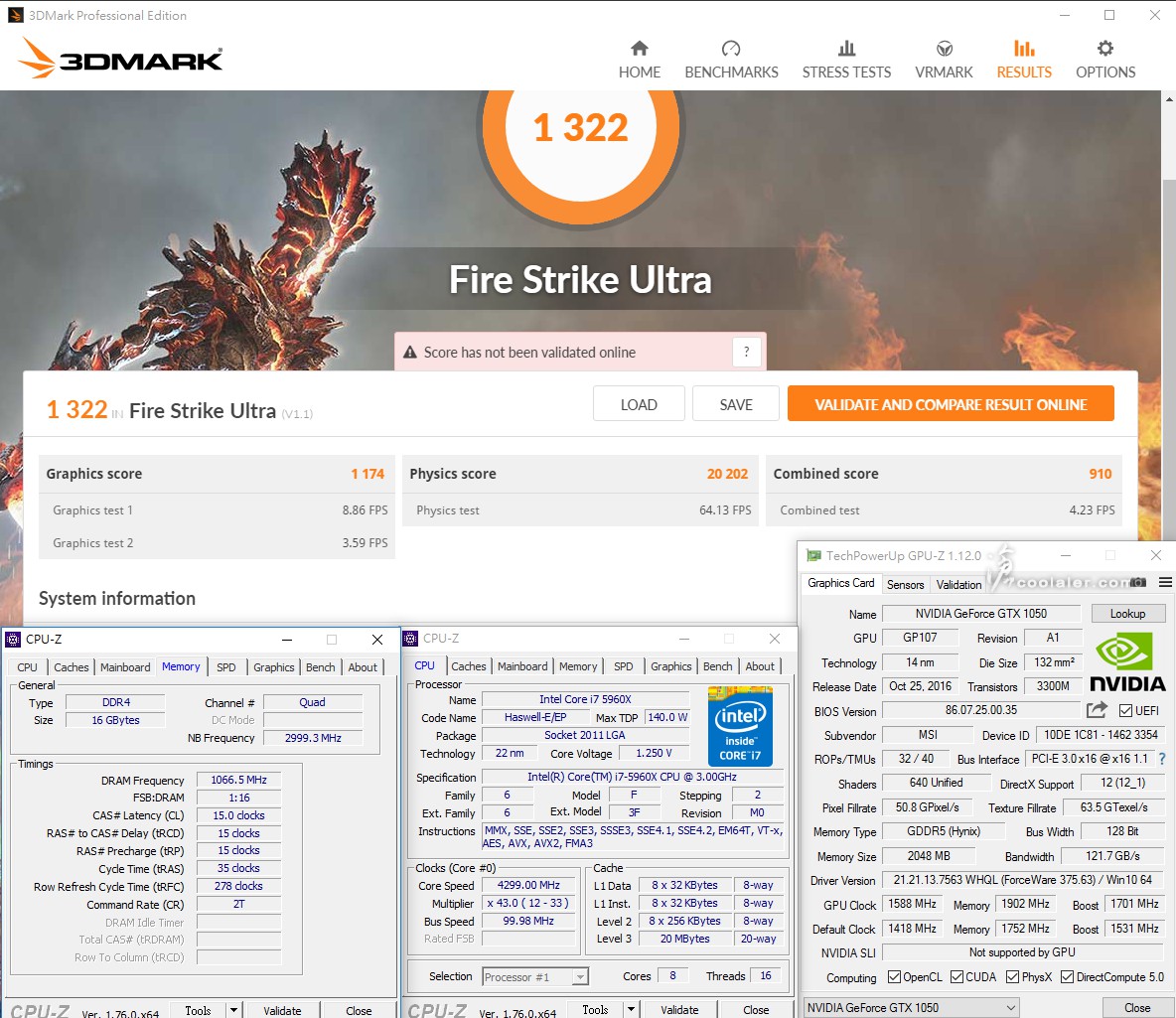

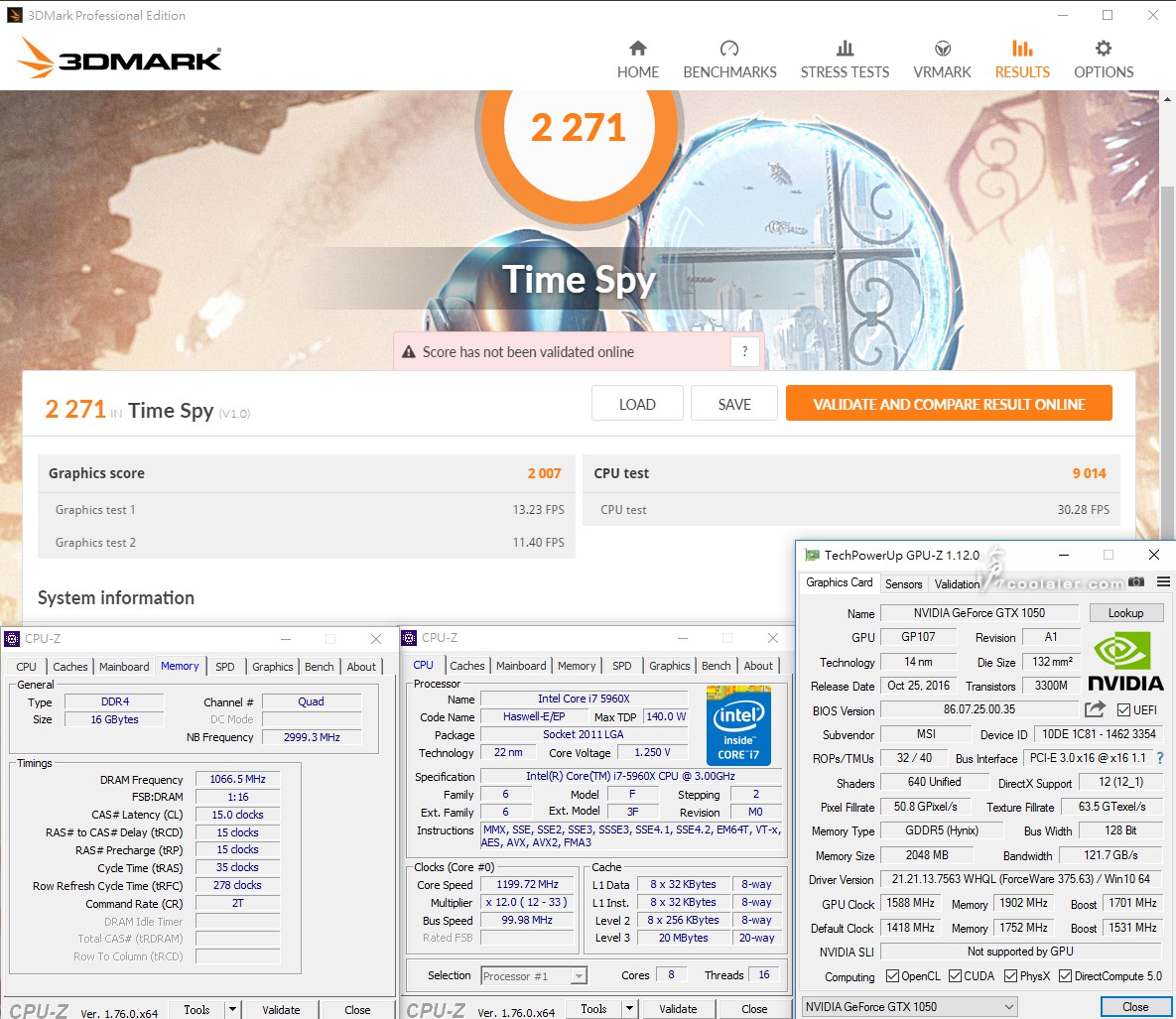

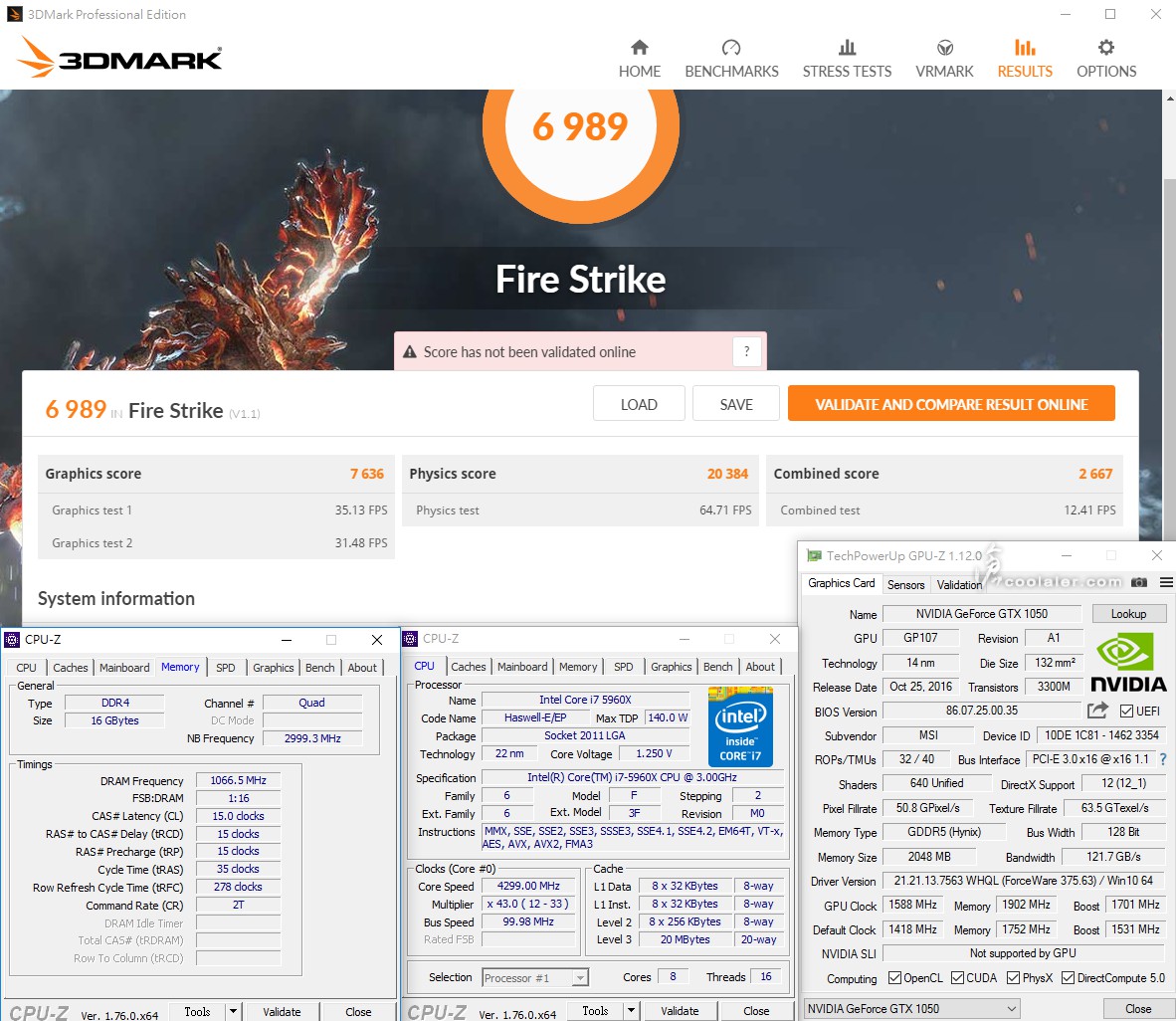

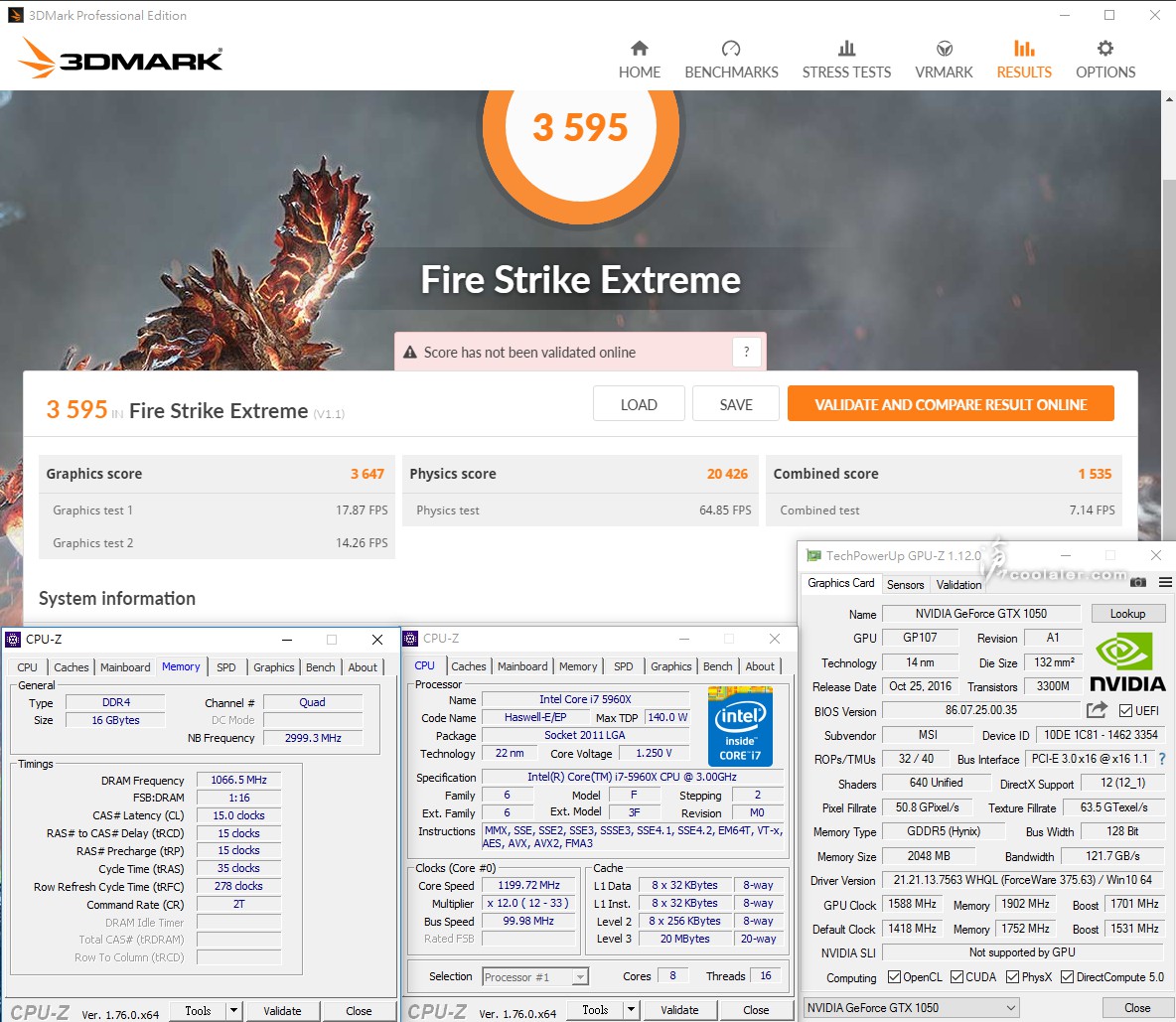

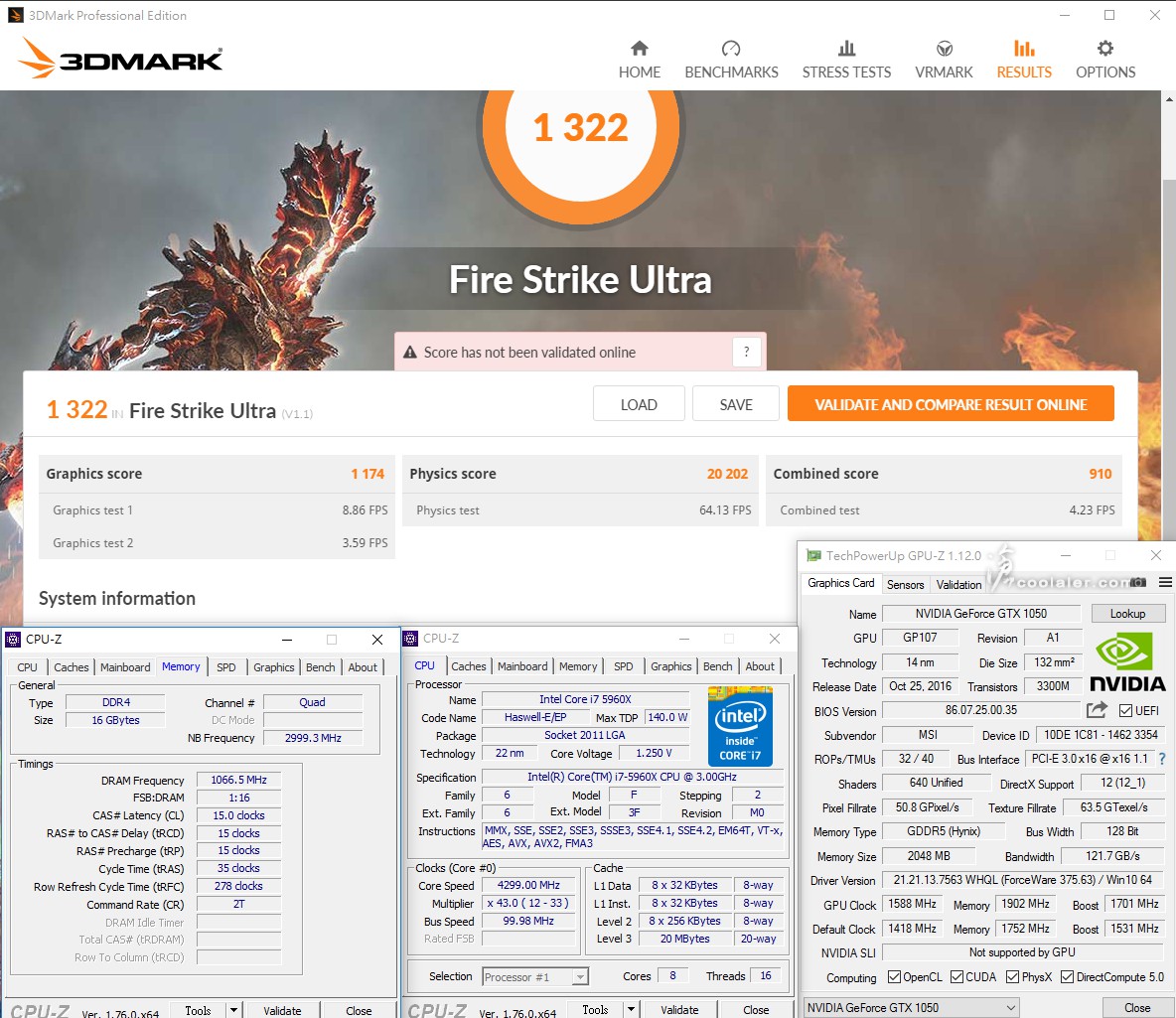

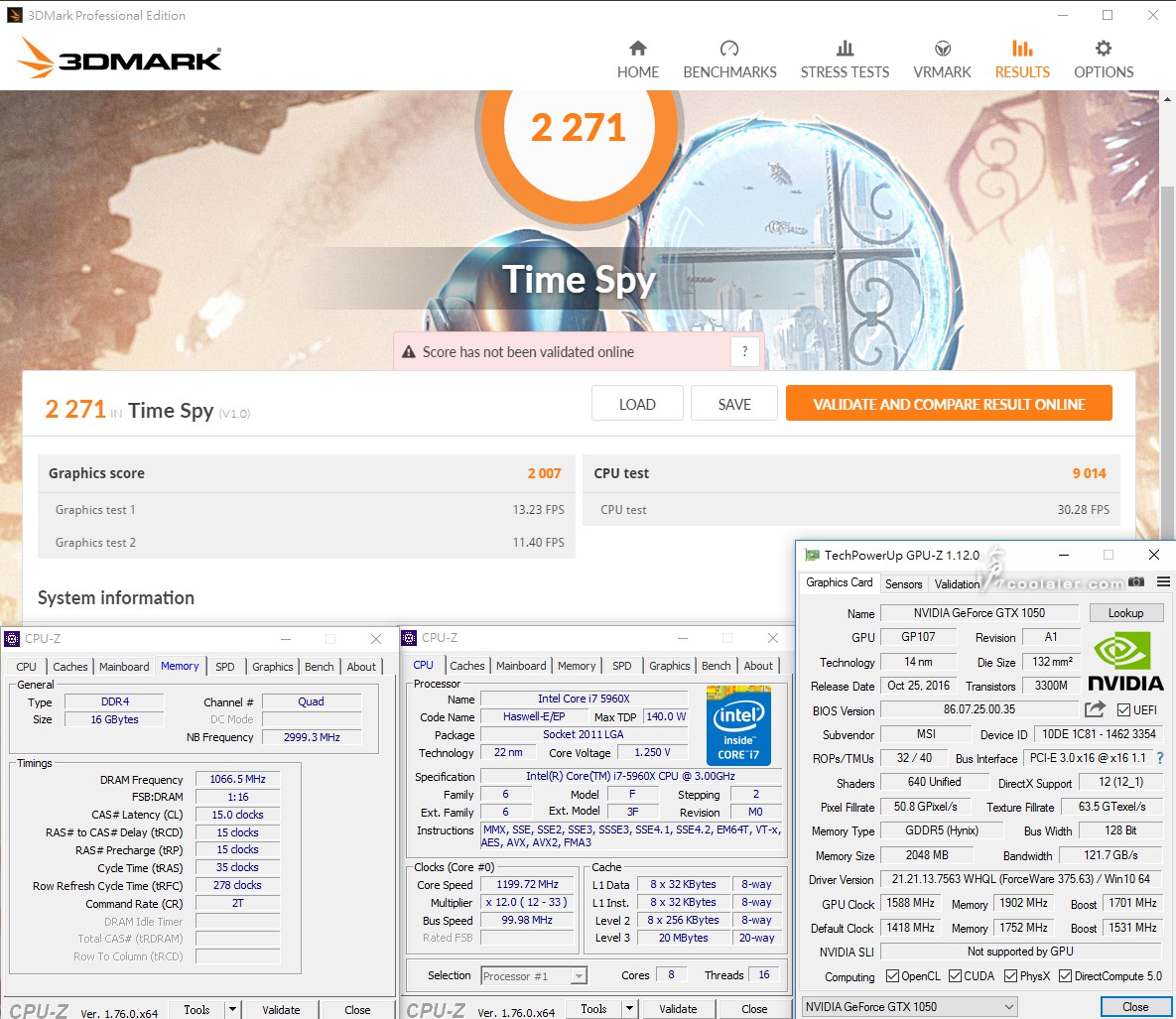

超頻測試

超頻是直接使用 MSI Afterburner 超頻工具,手上這張卡大概核心可以+170MHz,記憶體+150MHz,

核心時脈超頻約12%,過測 3DMark 項目。括弧後面為預設的成績。

3DMark Fire Strike:6989(6621)+5.6%

3DMark Fire Strike Extreme:3595(3354)+7.2%

3DMark Fire Strike Ultra:1322(1158)+14.2%

3DMark Time Spy:2271(2121)+7%

小結

從上面測試看來 GTX 1050 贏過 RX 460 是肯定的,而且差距不算小,

雖然說測試都非公版,但保守估計應該也有20%以上,不過價格來看 RX 460 是相對便宜了點,

另外若與自家卡相比,大概是與 GTX 950 OC 插電版差不多,甚至贏一些,

功耗上 GTX 1050 插電版有比較省電一點,溫度則是差不多專版都控制在6x度。

目前還未看到 GTX 1050 的價錢出爐,

但 GTX 1050 Ti 已經列出來了,價格在4800~5900元之間。

不過效能曝光解禁、開賣是在25日晚上9點,這兩張卡是屬於主流等級的中階顯卡,

官方售價分別是139美元以及109美元,剛好卡在對手 AMD RX 470 以及 RX 460 中間,

雖然沒有直接衝突,但畢竟價格算是相當接近,

AMD 備感壓力下這兩張最近也下調了10美元來提升一些競爭力。

規格的部分,GTX 1050 Ti 採 GP107-400 核心,有768個 CUDA 核心,

時脈1290MHz,Boost 1392MHz,搭配 128bit GDDR5 4GB 記憶體,時脈7008MHz;

GTX1050 採 GP 107-300 核心,有640個 CUDA,時脈較 Ti 高一些1354MHz,Boost 1455MHz,

搭配 128bit GDDR5 2GB 記憶體,時脈一樣7008MHz。

TDP 功耗兩者皆為75W。

入手的這張是 MSI GTX 1050 Gaming X,是 MSI GTX 1050 專版裡面最高階,

後面還有 Gaming、TOC、OC、一般版,不過 Gaming 版應該只會有時脈較高的 Gaming X,

因為兩個版本只差在時脈上不同,其餘是一樣的。

MSI GTX 1050 Gaming X 的預設核心時脈是1417MHz,Boost 1531MHz,

透過 Gaming APP 有三種模式可快速切換,

包括 OC、Gaming 以及 Silent,所對應的時脈如下。

1556 MHz / 1442 MHz / 7108 MHz (OC Mode)

1531 MHz / 1417 MHz / 7008 MHz (Gaming Mode)

1455 MHz / 1354 MHz / 7008 MHz (Silent Mode)

開箱…

配件有軟體光碟、快速手冊、感謝卡。

MSI GTX 1050 Gaming X 採用 Twin Frozr VI 散熱器,

支援 Zero Froze 停轉技術,散熱器上面的貼紙就是告訴你在溫度還未達到一定程度時(60度),

風扇不轉是正常的,並不是壞掉,安裝使用時記得把貼紙移除,不然黏住是確定不會轉的。

雖然同樣是 Twin Frozr VI 散熱器外觀樣貌風格一致,但與高階卡還是有差異,

尺寸小一點,散熱鰭片與導管數也會有刪減,畢竟中階卡並不會太熱。

兩顆9公分的 TORX 2.0 風扇,葉扇上面有特殊處理。

散熱器後側上下兩邊有類似爪子的立體造型,這部分有燈效,開機後會發亮。

底部可以看到有1根熱導管。

上部也可以看到1根外露的熱導管,實際上是同一根。

頂部前端有 MSI Gaming 的龍紋圖案,這部分也有燈效。

需要外接6pin電源,MSI GTX 1050 TOC 或 OC 是不需要外接電源。

背面PCB板。

輸出埠,1個DP、1個HDMI、1個DVI,檔板其餘的部分有造型通風孔。

拆解一下來看看PCB與散熱器細節。

GPU相當小一顆,與 RX 460 差不多。

GP107-300-A1 核心晶片。

記憶體是採用 SKhynix H5GC4H24AJR 顆粒。

供電的部分。

散熱器採用一根熱導管S型的方式穿插。黏在散熱器上的藍色貼片是給記憶體導熱,

因為接觸面的關係,只有兩顆記憶體有貼片。

底座採用 HDT 的方式導管直接與 GPU 接觸散熱。

鰭片凹陷處是為了閃避PCB上的原件。

散熱器整體做工用料都還算不錯。

開機後散熱器後段上下有紅色爪型燈效。

頂部前端龍紋圖案也有白色燈效。

測試平台

CPU: Intel Core i7-5960X ES(@ 4.3GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Nepton 240M

RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4

MB: GIGABYTE X99M-Gaming 5

VGA: MSI GTX 1050 Gaming X

HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB

PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化

OS: Windows 10 64bit

測試直接比較先前同平台所測的 MSI RX 460 2GB OC,

可參考 http://www.coolaler.com/content.php/6780 ,

遊戲有部分有重新測試,畢竟驅動程式更新了幾版,

公平起見還是更新重測,AMD 是使用 Crimson 16.10.2。

基本 Benchmark 測試

3DMark Fire Strike:6621

3DMark Fire Strike Extreme:3354

3DMark Fire Strike Ultra:1158

3DMark Time Spy:2121

與 RX 460、RX 470 比較

Unigine Valley

解析度為1920×1080,Extreme HD以及8xAA設定。

FPS:38.5

與 RX 460、RX 470 比較

遊戲效能測試

Tomb Raider

特效品質設定為非常高,解析度 1920×1080,TressFX開啟,反鋸齒為FXAA。

AVG:57.8

與 RX 460、RX 470 比較

Sniper Elite III

畫面設定直接套用Ultra,解析度 1920×1080。

測試方式直接使用遊戲自帶的Benchmark。

AVG:87.6

與 RX 460、RX 470 比較

奇點灰燼(Ashes of the Singularity)

畫面設定直接套用 Standard,解析度 1920×1080。

測試方式直接使用遊戲自帶的Benchmark,分別測 DirectX 11 以及 DirectX 12。

DX11:36.5

DX12:37.2

與 RX 460 比較。RX 460 在新驅動之下 DX11 增加,但 DX12 卻沒跟著上來。

全軍破敵:戰鎚(Total War: WARHAMMER)

這是專用的測試Benchmark,主要是用來測DX12,

畫面設定直接套用 Medium,解析度 1920×1080。

AVG:62.9

與 RX 460 比較。RX 460 在新驅動之下較先前有提升不少。

Star Wars Battlefront

畫面設定直接套用最高,解析度 1920×1080。

遊戲測試是直接開塔圖因星生存戰,以Fraps紀錄120秒,並取平均張數。

AVG:60.7

BattleField 4

畫面特效設定套用最高,解析度 1920×1080。

測試項目為第一關,從室內可以走動之後以Fraps記錄120秒,並取平均張數。

AVG:56.1

Grand Theft Auto V

測試項目為遊戲自帶的 Benchmark。

遊戲畫面解析度為 1920×1080,影像設定全開或最高。

進階影像開啟長陰影、高解析度陰影、飛行時啟用高畫質串流,進階視野與陰影距離則是調至最低,

反鋸齒FXAA開啟、MSAA關閉,設定如下。設定占用到視訊記憶體容量2999MB。

直接取成績最低的 Pass 1 測試

AVG:42.2

BattleField 1

畫面特效設定套用最高,解析度 1920×1080,分別測試 DX11、DX12。

測試項目為戰役浴血之戰裡面的第一關絕頂表現,從一開始開著MK.V坦克紀錄120秒,取平均張數。

紀錄工具為 Afterburner,因為 Fraps 無法顯示 DX12 的張數。

DX11

AVG:58.2

DX12

AVG:52.5

DX12 反倒表現得比較差,看國外測試好像也是如此,所以玩 BF1 目前還是開 DX11 就好了。

溫度與功耗

裸測平台,室溫28度。

待機時核心溫度在40度,風扇轉速0%。未達到60度風扇是不啟動。

待機時的全機功耗:61W

執行Furmark燒機測試,溫度最高控制在68度左右,風扇轉速39%。

平均張數是42,最大張數是43,幾乎無差異沒掉速。

燒機測試時全機功耗:169W

超頻測試

超頻是直接使用 MSI Afterburner 超頻工具,手上這張卡大概核心可以+170MHz,記憶體+150MHz,

核心時脈超頻約12%,過測 3DMark 項目。括弧後面為預設的成績。

3DMark Fire Strike:6989(6621)+5.6%

3DMark Fire Strike Extreme:3595(3354)+7.2%

3DMark Fire Strike Ultra:1322(1158)+14.2%

3DMark Time Spy:2271(2121)+7%

小結

從上面測試看來 GTX 1050 贏過 RX 460 是肯定的,而且差距不算小,

雖然說測試都非公版,但保守估計應該也有20%以上,不過價格來看 RX 460 是相對便宜了點,

另外若與自家卡相比,大概是與 GTX 950 OC 插電版差不多,甚至贏一些,

功耗上 GTX 1050 插電版有比較省電一點,溫度則是差不多專版都控制在6x度。

目前還未看到 GTX 1050 的價錢出爐,

但 GTX 1050 Ti 已經列出來了,價格在4800~5900元之間。